お葬式

葬儀と初七日を一緒に行う繰り上げ初七日って?必要な準備について解説!

更新日:2024.04.05 公開日:2021.07.24

仏式の葬儀には、7日ごとに故人を供養する法要があり、最初の法要を「初七日法要」と言います。

本来は7日目に行う法要ですが、近年ではさまざまな事情で葬儀と一緒に初七日法要を行う方が増えています。

そこでこの記事では、葬儀と一緒に行う場合の初七日法要の種類や香典の扱いなどを中心にご紹介します。

初七日法要の準備についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 初七日とは

- 初七日法要を葬儀と一緒に行う理由

- 繰り上げ初七日の種類

- 繰り上げ初七日に必要な準備

- 繰り上げ初七日にかかる費用

- 繰り上げ初七日の香典の包み方

- 繰り上げ初七日の香典返し

- 初七日の次の四十九日って?

- よくある質問

- まとめ

初七日とは

初七日(しょなのか・しょなぬか)とは故人が亡くなってから七日目の法要を指します。

故人が亡くなって三途の川にたどり着き、お裁きを受ける大切な日の法要になりますが、近年では施主や参列者の都合により、葬儀と一緒に初七日法要を行う事例が増えています。

葬儀と一緒に初七日法要を行うことを「繰り上げ初七日法要」といいますが、7日目の数え方が地域によって異なること、そして他宗教での扱いを以下で説明します。

初七日の数え方

初七日法要を行う7日目は、基本的に亡くなった日を含めて数えます。

そのため、1月1日が命日の場合は、6日後の1月7日が初七日法要を行う日になります。

ただし、地域によって数え方が異なる場合があり、命日の前日から数えて7日目に行うこともあります。

その場合は1月6日が初七日法要になるため、初七日法要の数え方を事前に読経を依頼する寺院に確認しておくと安心です。

他宗教での扱い

仏式の法要は、キリスト教では故人が亡くなってから3日目などに追悼ミサ、神式では10日目に行う十日祭などが当てはまります。

しかし、キリスト教や神式では、繰り上げ初七日法要のように葬儀と一緒にこれらの儀式を繰り上げて行うことは殆どないそうです。

また、仏式でも浄土真宗では故人は亡くなってすぐに成仏すると考えられているため、初七日法要は行いません。

葬儀と一緒に初七日法要を行うかは宗教宗派によって異なり、さらに地域や葬儀社、寺院などでも、取り扱いに差があるので注意が必要です。

そのため、葬儀と初七日法要を一緒に行うことを検討している方は、まず葬儀会社に確認すると良いでしょう。

初七日法要を葬儀と一緒に行う理由

近年では、葬儀と一緒に初七日法要を行う事例が増えています。

要因として考えられるのは、火葬場不足や核家族化が挙げられるため以下で説明します。

火葬までの日数が長いため

火葬需要が高まっている近年では、火葬場不足が課題となっています。

以前は逝去した翌日に通夜、その翌日に葬儀・告別式、火葬が行えました。

しかし、火葬場不足により火葬まで1週間ほどかかる事例が増えたことで、初七日法要にあたる日に葬儀をようやく行える喪家も増加しています。

そのため、葬儀と初七日法要を一緒に行わざるを得なくなっています。

仕事や学校を休むことが難しいため

核家族化が進み、葬儀に参列する親族が遠方に住んでいる場合が多いこと、そして葬儀や法要の参列のために何度も仕事を休めない方がいることも理由として考えられます。

初七日法要は、故人が亡くなってから7日目に行うため、通夜や葬儀への参列が理由で休暇を取得したあと、4日後にまた初七日法要に参列する休暇を申請する必要があります。

しかし、忌引休暇の規定は会社ごとに異なるため、短期間で何度も休暇を取得するのは難しい会社も存在します。

また、遠方にお住まいであれば、休暇だけでなく移動の時間も必要になるため身体的負担もかかるでしょう。

そのため、葬儀と一緒に初七日法要を行い、参列者の負担を軽減しようと考える方が増えたことも、繰り上げ初七日法要が増加した要因に考えられます。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

繰り上げ初七日の種類

葬儀の日に前倒しで行う初七日法要を、繰り上げ初七日と言います。

繰り上げ初七日には2種類あるので、紹介していきます。

戻り初七日(繰り上げ初七日)

葬儀から火葬まで執り行い、火葬が終わったら遺骨とともに葬儀会場に戻って、改めて初七日法要を執り行う形です。

戻り初七日は、遺族と親族で行う場合が多いです。

火葬を執り行っている時間に法要や会食の準備ができます。

【戻り初七日の流れ】

- 葬儀

- 出棺

- 火葬

- 初七日法要

- 精進落とし(会食)

式中初七日(繰込み初七日)

葬儀の流れで初七日法要を執り行う形です。

葬儀に続いて初七日法要を執り行い、その後に出棺と火葬をおこなうという流れになります。

改めて会場に戻る必要がありません。

戻り初七日と比べると1~2時間ほど時間短縮できます。

遠方から参列の方がいる場合などは式中初七日を選択される場合が多いです。

全ての参列者の拘束時間が長くなってしまうことには注意が必要です。

【式中初七日の流れ】

- 葬儀

- 初七日法要

- 出棺

- 火葬

- 精進落とし(会食)

繰り上げ初七日に必要な準備

葬儀、告別式の準備に加えて繰り上げ初七日の準備が必要になります。

寺院に連絡

寺院に葬儀や告別式の読経をお願いする時、繰り上げ初七日を執り行いたい旨を伝えます。

式中初七日の場合は火葬前に初七日法要を執り行っていただけるか確認が必要になります。

参加者に連絡

参列いただく方に、葬儀と一緒の日に初七日法要まで行うことを伝えます。

まず出欠を取り、戻り初七日法要を執り行う場合は会場を伝えます。

会食の手配

初七日法要が終わった後の会食(精進落とし)の手配をします。

自宅や寺院などで会食を行う場合は、仕出し料理の予約が必要になります。

僧侶が参加されない場合は5000~1万円程度の「御膳料」をお包みします。

会食を行わない場合には、参列者に持ち帰ってもらう折詰の用意が必要です。

引き出物の準備

参列いただいた方にお渡しする引き出物の用意も必要です。

引き出物の相場は2000~5000円程度です。

お菓子や海苔など後に残らない物がよいとされています。

お布施の用意

初七日の分のお布施を別に用意する必要はありません。

ただし、金額は高めに包むのが一般的です。

相場は5万~7万円程度です。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

繰り上げ初七日にかかる費用

繰り上げ初七日は準備や金銭的な負担を抑える意味ではおすすめです。

繰り上げ初七日にかかる費用としては、会食料金、引き出物料金などがあります。

お車代や御膳料は1回分で済ませることができます。

お車代は僧侶の交通費のことで、相場は5000~1万円程度です。

御膳料は、僧侶が会食に参加しない場合におもてなしの代わりに渡すお金のことです。

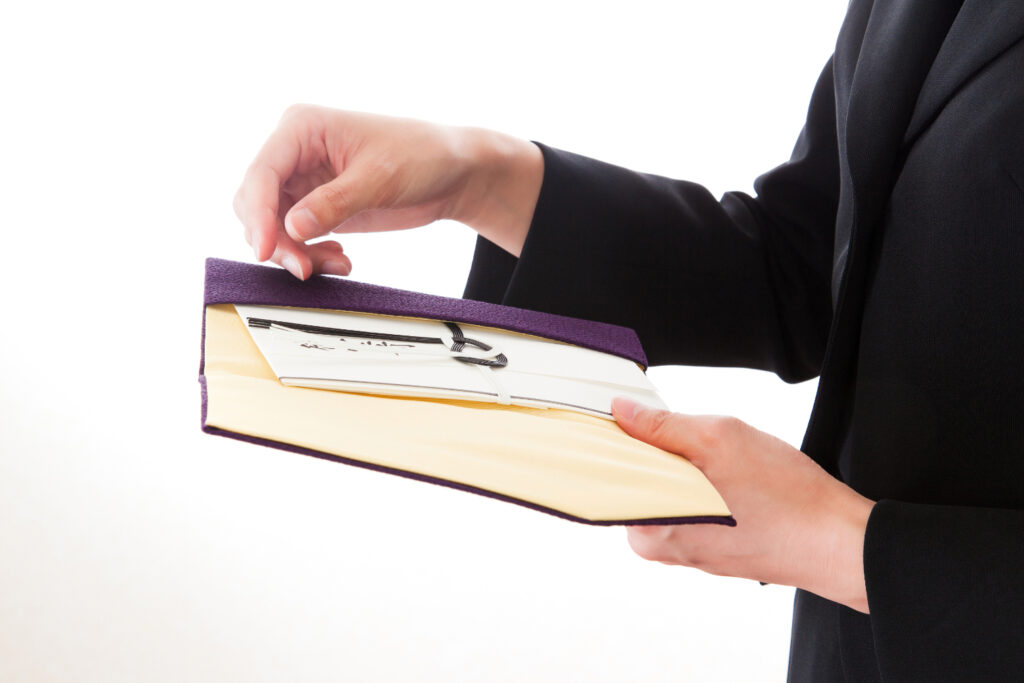

繰り上げ初七日の香典の包み方

繰り上げ初七日法要では香典はどのように包んだらよいでしょうか?

香典の包み方

葬儀と初七日は別の法要なので、原則葬儀とは別に初七日の分の香典を準備します。

葬儀と初七日の香典を1つにまとめることもあり、特に都市部ではその傾向が強いです。

1つにまとめて包む場合は初七日の金額(1万円程度)を上乗せして包むのが一般的です。

香典の相場

繰り上げ初七日法要の香典の目安としては、葬儀・告別式の香典の半額程度です。

故人との関係が近いほど大きくなります。

- 両親・義両親 3万~5万円

- 祖父母 5000~1万円

- 兄弟姉妹 3万~5万円

- 叔父叔母 5000~1万円

- その他の親族 3000~1万円

- 友人・知人 3000~5000円

宗教や地域によっても異なります。

迷ったら親族の年長者に相談しましょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

繰り上げ初七日の香典返し

繰り上げ初七日法要の場合でも通常の香典返しと同じく半返しが基本となります。

いただいた金額の半額~3分の1程度で用意し、忌明けとなる四十九日後にお届けできるように手配します。

葬儀と初七日で別々に香典をいただいている場合、頂いた金額の合計を考えて香典返しを行うようにしましょう。

初七日の次の四十九日って?

四十九日は故人が極楽浄土へいけるのか閻魔様(えんまさま)から最後の審判を受ける重要な日です。

故人が仏として極楽浄土へ導かれるように、僧侶、家族、友人、親族などが祈り法要を執り行います。

地域によっては、四十九日も繰り上げることがあります。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

よくある質問

葬儀と初七日法要を一緒に行う場合のよくある質問をご紹介します。

葬儀と一緒に初七日法要は行えますか?

可能です。

葬儀と一緒に初七日法要を行う方法は2種類あり、火葬場から葬儀会場に戻って行う「戻り初七日」と、葬儀に続いて行う「式中初七日」があります。

式中初七日は、初七日法要を行ってから出棺、火葬という流れになります。

葬儀と一緒に初七日法要をするメリットは何ですか?

葬儀と一緒に初七日法要を行うメリットには、時間と費用の節約が挙げられます。

また、遠方からの参列者が二度行事に参加する必要がなくなるため、身体的負担も軽減されます。

葬儀と一緒に初七日法要をするデメリットは何ですか?

通常は、葬儀・告別式、出棺、火葬が終了して解散となりますが、一緒に初七日法要を行うことにより予定が詰まってしまいます。

そのため、葬儀が終了した後日に初七日法要に参列する負担は軽減できますが、葬儀当日の終了時間が通常より延長される点がデメリットになります。

葬儀と初七日法要はどの宗派でも一緒に行えますか?

宗派によります。

例えば、故人はすでに成仏していると考えられている浄土真宗では初七日法要の儀式自体がありません。

そのため、浄土真宗では葬儀と一緒に初七日法要を行う必要はありません。

まとめ

ここまで葬儀と初七日を一緒に行う法要について、必要な準備などの情報を中心にお伝えしてきました。

- 初七日法要とは、故人が亡くなってから最初に行う法要

- 葬儀と初七日法要を一緒に行うことは可能

- 香典は別々に用意しておくと良い

- お布施は、初七日法要の分を上乗せしてまとめて用意する

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2022.11.21

町内会の回覧板で訃報のお知らせをするには?文例や注意点を紹介!

お葬式

更新日:2024.03.30

離婚した父の葬儀で喪主は誰がやる?参列の可否や香典の扱いについても解説

お葬式

更新日:2022.11.18

なぜご遺体の手を組む必要があるの?手を組む理由や注意点も紹介

お葬式

更新日:2022.11.18

会葬御礼は郵送した方が良い?弔問客や代理参列者の対応も説明

お葬式

更新日:2022.11.21

供花を頂いたらお礼はするべき?お礼状の書き方や例文も紹介

お葬式

更新日:2022.11.17

枕飾りのご飯(枕飯)とは?いつまでお供えすればいいの?