法事法要

葬儀後の霊祭は何をするの?参列のマナーや式年祭についても解説

更新日:2022.11.21 公開日:2021.08.15

記事のポイントを先取り!

- 霊祭は神道で行われる追悼儀式

- 式年祭は神道においての年忌法要

- 式年祭の法要では数珠は不要

霊祭とは、神道の葬儀後におこなわれる追悼儀式のことをいいます。

日本の葬儀はほとんどが仏式ですので、霊祭という言葉を聞いたことがない方も多いでしょう。

そのため葬儀後にいきなり霊祭に呼ばれても、わからないことが多いと思います。

そこで、この記事では葬儀後の霊祭ですることや、式年祭について解説します。

霊祭に参列する際のマナーについても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

霊祭とは

神道での葬儀後におこなわれる、追悼儀式のことを霊祭といいます。

仏式でいうと、四十九日などに行う法要にあたります。

霊祭は故人が亡くなって、100日までの追悼儀式のことを意味します。

霊祭の目的

葬儀後に霊祭をおこなう目的は、以下の2点です。

- 故人の御霊を慰めるため

- 故人の御霊を鎮めるため

霊祭をおこなう目的は、葬儀後におこなわれる仏式の法要と意味の捉え方が少しだけ違うことがあります。

以下で詳しく解説します。

仏式法要との違い

上でも述べたように、神道における葬儀後の霊祭の目的は故人の御霊を慰めて、鎮めるためです。

ここに仏式の法要との違いがあります。

仏式の法要をおこなう目的は、故人を慰め冥福を祈ることです。

一見同じような意味合いに見えます。

しかし神道と仏教では、「死」への考え方の違いから意味の捉え方が異なります。

仏教では故人が死んだ後は成仏すると考えられています。

対して、神道では死後は霊となり家を護るという考えがあります。

そのため同じ慰めという意味であっても、意味の捉え方が違うという点が最大の違いです。

葬儀後に行う主な霊祭

葬儀後におこなう霊祭には、いくつかの段階があります。

神道ならではの意味合いがありますので、それぞれ詳しくご紹介します。

翌日祭

翌日祭とは、故人が亡くなられた翌日におこなわれる霊祭のことです。

滞りなく葬儀を終えられたことを報告することを主な目的としています。

法要などとは異なり神社でおこなわずに、お墓の前や自宅でおこなうのが一般的です。

最近では省略されることも少なくありません。

十日祭~四十日祭

命日から数えて、十日ごとにおこなわれる霊祭です。

仏式でいうところの、初七日にあたります。

十日祭では自宅などに親族や神職を招いて、祭詞(まつりごと)をあげます。

祭詞とは神に祈るときに、申し上げるための文章のことです。

十日祭以降におこなわれる、二十日祭、三十日祭、四十日祭は遺族のみでおこないます。

故人の好物を神前に供えてお参りします。

五十日祭

仏式においての四十九日にあたるのが、五十日祭です。

四十九日と同じく、五十日祭で忌明けとなります。

霊祭の中でも、五十日祭は特に重要な儀式です。

自宅や斎場に親族をはじめ、神職や友人、知人などを呼び儀式をおこないます。

五十日祭でおこなわれる儀式の順番は、地方によって異なります。

そのため事前にどのような順番でおこなわれるのか、神官を務める方に聞いておきます。

一般的に五十日祭をおこなう際の流れは、以下のようになることが多いです。

合祀祭(ごうしさい)

五十日祭から百日祭までの間の夜間におこなう行事です。

近年では五十日祭の当日や、先立っておこなわれることも多くなりました。

合祀祭とは、故人の霊を仮霊舎から先祖舎に移す儀式のことです。

この儀式をおこなうことにより、故人が護り神になるといわれています。

献饌(けんせん)

祭壇やお墓の前に故人が好きであったものをお供えします。

献饌では故人が好きであったものに加えて、お酒や塩、米などもお供えします。

参列者として参加する場合、お供物か御供物料を持参するようにしましょう。

祝詞奏上(のりとそうじょう)

神官に祝詞を唱えてもらいます。

祝詞は祭詞ともいいます。

仏式では読経しない追悼儀式もありますが、神道では神職による祝詞奏上は必ずおこなわれます。

玉串奉奠(たまぐしほうてん)

玉串とは榊の枝に紙片をつけたものです。

この玉串を祭壇に捧げる儀式のことを玉串奉奠といいます。

仏式のお焼香に当たります。

喪主、遺族、親族、故人の友人や知人の順番で祭壇に捧げます。

直会(なおらい)

一連の儀式を終えたら、直会をおこないます。

直会とは神饌と呼ばれるお供物をおろして、参列者でいただく儀式のことです。

神饌をいただくことで、神霊との結びつきを強めて、力を分け合うことを目的としています。

清祓いの儀(きよはらいのぎ)

清祓いの儀とは、故人が亡くなったときに神棚に貼る白紙を剥がす儀式のことです。

この儀式をもって忌明けとなります。

本来は五十日祭の翌日に行うものでしたが、最近では五十日祭と同時に行うことが多いようです。

百日祭

五十日祭の後は百日祭をおこないます。

故人の命日から100日目におこなう儀式です。

百日祭では、献饌、祝詞奏上、玉串奉奠などが行われます。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

霊祭に参列するためのマナー

霊祭には、神道ならではのマナーがあります。

特に神道に馴染みのない方にとっては知らないマナーが多いかもしれません。

そのため葬儀後の霊祭に参列する際のマナーについてご紹介します。

数珠は不要

そもそも数珠は、念仏などを何回唱えたかを数えるための仏具として知られています。

そのため念仏や読経をおこなわない神道では、数珠がいりません。

言葉遣いに注意

神道では仏教用語を使いません。

そのため神道ならではの言葉遣いをします。

特に気をつけていただきたいのが、お悔やみの言葉です。

冥福、供養、往生、成仏などは仏式で使われる言葉のため、使わないようにしましょう。

そのため神道の儀式である霊祭では、以下のようなお悔やみの言葉を代わりに使います。

- 御霊の平安を心より拝礼いたします

- 御霊が安らかになることをお祈りいたします

服装

服装は仏式の法要と同じで構いません。

男女どちらも一般的な喪服を着用します。

男性はブラックフォーマル、女性は黒のワンピースやアンサンブルを着用しましょう。

「平服でお越しください」と案内があった場合でも、普段着は着ていかないよう注意しましょう。

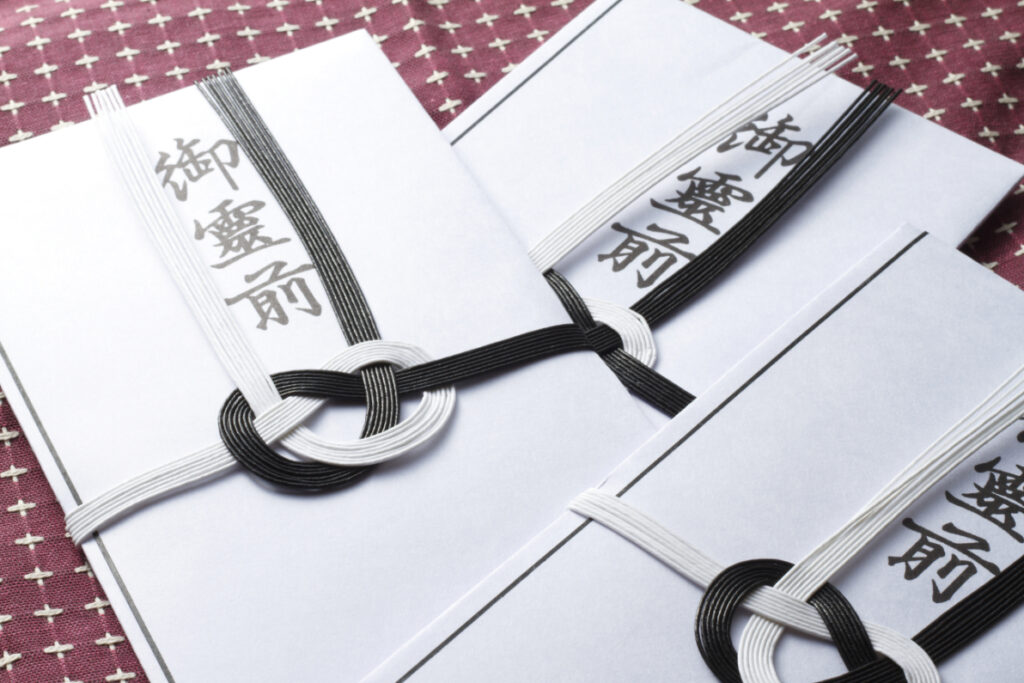

香典の相場

神道の儀式である霊祭でも仏式の法要と同じように、香典を用意します。

ただし神道ではお香を炊きませんので、「御香典」という表書きは使用しません。

代わりに御神前という表書きを使用しましょう。

相場は仏式の場合と変わらず、故人との間柄で金額が変わります。

以下に一般的な相場を紹介するので、ご参考にしてください。

| 関係性 | 金額(円) |

| 親 | 5〜10万 |

| 兄弟・姉妹 | 3〜5万 |

| 祖父母 | 1〜5万 |

| 配偶者の親 | 5〜10万 |

| 配偶者の祖父母 | 1〜5万 |

| 近い親戚 | 1〜3万 |

| 遠い親戚 | 3000〜1万 |

| 上司 | 1万〜 |

| 同僚・部下 | 5000〜1万 |

| 知人・友人 | 5000〜1万 |

式年祭について

百日祭の後には、式年祭がおこなわれます。

以下で詳しくご紹介します。

式年祭とは

式年祭とは仏式でいうところの年忌法要のことです。

式年祭は一年祭、三年祭、五年祭、十年祭がおこなわれます。

十年祭がおこなわれた後は、10年ごとに式年祭をおこないます。

霊祭との違い

故人の死後100 日目までの儀式を霊祭と呼びます。

対して、式年祭は1年目以降の儀式のことをさします。

いつまで行うの?

式年祭は、五十年祭まで行われることが多いです。

五十年祭を終えたら、百年祭をおこなう場合もあります。

いずれも身内のみでおこなわれることがほとんどです。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

霊祭は前倒しで開催できる?

葬儀後の予定が決まらずに、霊祭を前倒しでしたいと考える方もいるはずです。

特に忙しい現代社会では、霊祭の日に予定を合わせることは難しいはずです。

そのような場合は、前倒しして霊祭を行っても特に問題はありません。

葬儀後の霊祭まとめ

ここまで葬儀後の霊祭についての情報を中心にご紹介しました。

今回の記事のポイントは以下の通りです。

- 霊祭は神道の葬儀後におこなわれる追悼儀式であること

- 霊祭であっても喪服を着ることに変わりはないこと

- 予定より前倒しで霊祭をおこなっても問題がない

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2024.01.24

四十九日が過ぎるまで遊びに行くのはダメ?他にもNGな行動を紹介

法事法要

更新日:2022.11.21

法事で食事なしはマナー違反?食事の代わりやおすすめの引き出物を紹介

法事法要

更新日:2022.11.18

四十九日の献杯ではどんな挨拶をする?挨拶のポイントや文例を紹介

法事法要

更新日:2022.12.24

日蓮宗で法要は何回忌までやる?法要を行うタイミングについて解説

法事法要

更新日:2022.08.21

七回忌のお供えには何を用意すれば良い?相場やNGな物も紹介

法事法要

更新日:2022.11.10

十七回忌のお布施はどのくらい?法要をまとめて行う場合のお布施は?