法事法要

葬儀のお花代とは?お花代の相場や香典との違い、渡し方のマナーまで解説

更新日:2025.05.21 公開日:2022.01.22

記事のポイントを先取り!

- お花代は供花代金か香典として渡す

- お花代にはお返しが必要

- 御花料はキリスト教式の香典

お花代は弔事で遺族にお渡しするお金として一般的なものです。

似たものに香典がありますが、お花代と香典の違いをご存知でしょうか?

この記事ではお花代の詳細や香典との違いについて解説していきます。

この機会に、お花代の意味や金額相場などについて深く理解しておきましょう。

御花料とお花代の違いについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

以下の記事では、葬儀で包むお花代の書き方について詳しく説明しています。ぜひ、ご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

お花代とは

お花代とは何かを詳しく説明していきます。

弔事でお花代を渡す意味を知り、いざというときに適切な形で渡せるよう知識を深めておきましょう。

お花代を渡す意味

お花代とは供花の代金として渡される場合と、香典代わりとして渡される場合の2種類があります。

供花とは通夜・葬儀の会場や祭壇わきに飾られるお花のことです。

供花の代金としてお花代を渡したい場合は、事前に遺族や葬儀社へ連絡が必要です。

葬儀によっては施主があらかじめ供花を一括で用意しておくケースがあり、その場合は施主へお花代を渡します。

香典は、通夜や葬儀の際に渡すお金です。

後日送金することも可能ですが、葬儀が終わって四十九日を過ぎていた場合は香典としてお金を渡すことはできません。

その場合、「御香典」ではなく「お花代」と表書きを改めるのがマナーです。

香典との違い

お花代は供花の代金、もしくは訃報を後から知ったときの香典代わりとなるものです。

それに対し、香典はお供え物の代わりとしてお金を包んで故人の前にお供えするものとなります。

加えて、香典は残された遺族への金銭的な援助としての意味も併せ持ちます。

そのため、お花代と香典は持つ意味が異なっていると言えます。

御花料との違い

お花代に似た言葉に御花料という言葉があります。

しかしこの2つの言葉の意味には明確な違いがあります。

キリスト教式の葬儀では御花料

御花料とは、キリスト教式の葬儀に参列する方が表書きとして使用するものです。

キリスト教式の御花料は、仏式の香典と同様の意味を持ちます。

仏式の葬儀では焼香の儀式をすることで遺族と故人への弔意を示します。

香典はお香の代わりにお金を供えることで、故人の冥福を祈るものです。

キリスト教式は仏式と違って焼香がなく、代わりに白百合やバラなどの花を供える献花の儀式が行われます。

そのため、葬儀において花が重要なキリスト教では香典ではなく御花料と呼び、遺族にお金を渡すのです。

一方、お花代は供花の代金、もしくは訃報を後から知ったときの香典代わりとして渡されるものです。

お花代とは仏式の葬儀で使われる言葉であり、御花料はキリスト教式の葬儀で使用するものと覚えておきましょう。

お花代よりは金額目安も高い

御花料は仏教における香典と同じものであり、金額も香典と同程度となります。

そのため、供花の代金として支払われるお花代よりも高額になるケースがほとんどです。

これに対し、御花料は親族で5万〜10万円程度、友人・知人で5000〜1万円程度が金額相場です。

これは一般的な相場で、香典と同様に故人との関係性や自分の年齢によっても変動してきます。

以下の記事では、御花料とお花代の違いについてさらに詳しく説明しています。ぜひご覧ください。

葬儀で渡すお花代の金額相場

葬儀の際にお渡しするお花代は、故人との関係性や地域の慣習によって異なります。一般的には、近しい親族や親しい友人の場合は高めの金額を包み、仕事関係や知人の場合はやや控えめにするのがマナーです。お花代は通夜や葬儀の際に供花や供物として贈られることが多く、心からの供養の気持ちを表すものとされています。

また、相場は地域や宗教によっても差がありますが、おおよそ5,000円から3万円程度が一般的です。金額を決める際は、無理のない範囲で包むことが重要であり、葬儀の形式や規模を参考にするのも良いでしょう。

以下の表は、故人との関係別にみたお花代の目安をまとめていますので、贈る際の参考にしてください。

| 故人との関係性 | 金額 |

| 直系親族(父母・子供など) | 20,000円〜30,000円 |

| 兄弟姉妹 | 10,000円〜20,000円 |

| 仕事関係の上司・同僚 | 5,000円〜10,000円 |

| 親しい友人・知人 | 5,000円〜10,000円 |

| ご近所や顔見知り | 3,000円〜5,000円 |

お花代の贈り方に迷った場合は、葬儀社や地域の慣習に詳しい方に相談するのも良いでしょう。心を込めた供花が、故人への最後の思いを伝える大切な役割を果たします。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

お花代を遺族に渡すときのマナー

お花代を遺族に渡す時に気をつけるべきマナーについてご紹介します。

金額や渡すタイミングなどをこの機会に覚えておきましょう。

金額の目安

お花代は基本的に供花の代金として渡すものであるため、供花と同額程度を包みます。

供花の相場は1万5000〜2万円程度であるため、お花代の金額も同等が目安です。

香典の代わりとしてお花代を包む場合は、香典の相場と同額程度の金額を包みます。

一般的に両親など近い身内の場合は5万〜10万円程度、知人・友人の場合には5000〜1万円程度です。

お花代は用途によって金額の目安が大きく変わってきます。

供花の代金として渡すのか、香典の代わりとして渡すのかを明確にして渡す必要があります。

渡すタイミング

通夜・葬儀では受付でお花代を渡すのが一般的です。

受付にお花代専用で場所が設けられていることもあります。

遺族によっては参列者が自ら葬儀社に連絡し、供花の手配を行う形式を採用していることもあります。

そのような場合は受付でお花代を渡さず、葬儀社のスタッフへ直接渡しましょう。

お花代の表書きの書き方

表書きには、水引があれば水引の上部中央に「御花代」と書きます。

表書きの下には自分の名前をフルネームで記載しましょう。

3名以内の複数人で出す場合には、連名で名前を記載します。

4名以上の会社や部署単位で出す場合には「◯◯一同」という形で名前を記載しましょう。

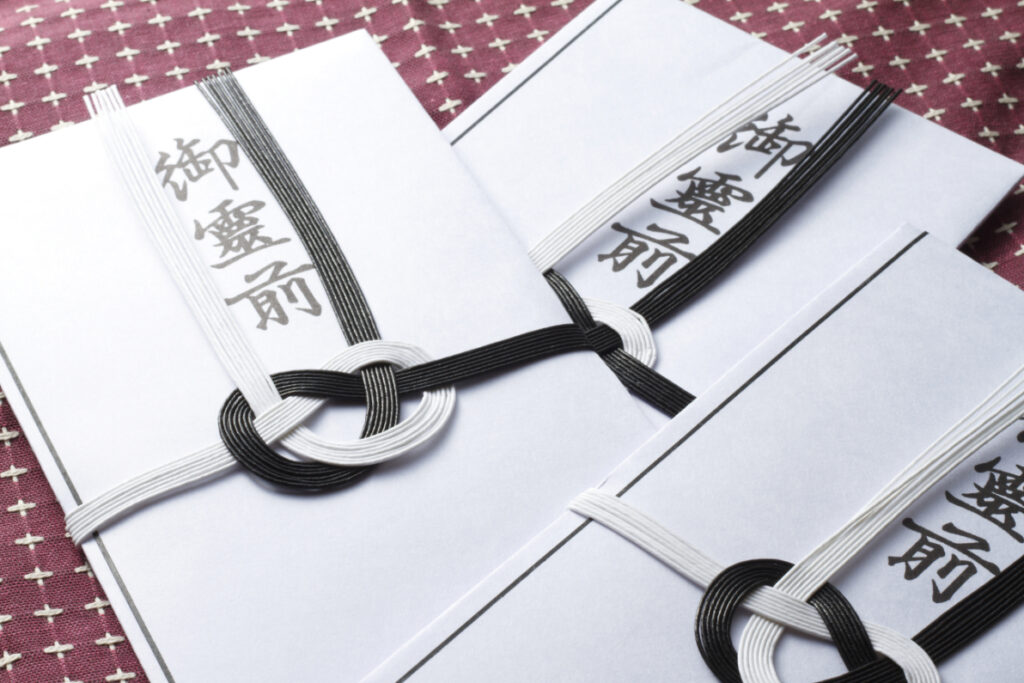

お花代を入れる袋

お花代を供花の代金として渡す場合には、不祝儀袋か白い無地の封筒に入れて渡します。

その際は「御花代」の表書きと名前を書き、裏面に住所・金額・名前を書きましょう。

香典の代わりとしてお花代を渡す場合には、不祝儀袋に入れて渡します。

不祝儀袋には香典と同様に、黒白か双銀の水引で結び切りになっているタイプを使用します。

お花代を不祝儀袋に入れて渡す場合、金額によって相応しい袋が決められているため注意が必要です。

包む金額が数千円であれば水引が印刷された不祝儀袋を使います。

1万〜3万円程度の場合には、黒白の水引のついたものを使いましょう。

入れる金額と袋が不釣り合いだとマナー違反となります。

祝儀袋を使う時にはこの点を留意して選ぶことが重要です。

スポンサーリンクお花代は郵送できる?

事情があってお花代を直接お渡しできない場合には、郵送で送ることも可能です。

お花代を郵送する際は現金書留として送る必要があります。

現金書留は郵便局の窓口で専用封筒を購入し、不祝儀袋(封筒)にお金を包んだ状態で送ります。

基本的な包み方や表書きの書き方は、郵送であっても直接渡す時と変わりません。

現金書留専用封筒は不祝儀袋が入るサイズとなっているため、折り曲げる必要なくそのまま入れることができます。

ただし、専用封筒はマチがあまりないため不祝儀袋の厚みには注意が必要です。

また遺族に郵送する際は、不祝儀袋と共に手紙を同封しておくとより丁寧です。

手紙には簡単な挨拶と直接お花代を渡さないことのお詫びを書きます。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

お花代を頂いたら?

遺族側でお花代を頂いた場合の対応についてご紹介します。

この機会に、お花代をいただく立場になった際の扱い方も知っておきましょう。

お花代を頂いたらお返しをする

お花代を頂いた場合、品物をお返しするのがマナーとされています。

お返しの品物はお花代の半分程度の金額となるようにしましょう。

お花代のほかに香典も頂いた場合は、2つを合わせた金額の半分を渡します。

例えば合計で3万円程度のお金を受け取った場合は、その半分である1万5000円分のお返しをします。

連名で頂いた場合

連名で頂いた場合には、記された全員の方にお返しをするのは難しくなります。

例えば、勤め先の会社から複数人分をまとめて頂いた場合などです。

会社の場合は代表者に対して小分けになっているお菓子など、皆で分けやすいものをお渡しします。

金額や連名の人数などの状況に応じて、対応の仕方を柔軟に変えると良いでしょう。

返礼不要と言われたら?

お花代を受け取った際に、相手方から返礼不要である旨を伝えられることもあります。

そのような時には相手の厚意を有り難く受け取りましょう。

返礼品をお渡しする必要はありませんが、お花代に対するお礼を伝えるのを忘れてはいけません。

後日お礼状を送ったり、身内であればメールや電話などでお礼の気持ちを伝えたりしましょう。

お礼状の例文

返礼品にはお礼状を添えて送りましょう。

返礼不要といわれた場合も、お礼状だけでも出すのがマナーとなっています。

お礼状は一般的にはがきで出しますが手紙でも問題ありません。

お礼状を書く際には弔事のマナーに則り、忌み言葉を使用しないようにします。

直接的な表現以外にも、「重ね重ね」などの重ね言葉や、「再び」など不幸が続くことを連想させる言葉も避けます。

死や苦を連想する、「4」や「9」といった数字も、忌み数字として弔事においては嫌われます。

縁起の悪い言葉を使わないように必要な言葉は言い換えるなど、配慮を忘れないようにしましょう。

以下でお礼状の例文をご紹介します。

ご自分でお礼状を書く際に参考にしていただければ幸いです。

拝啓

この度は亡父 ◯◯ の葬儀に際し 立派な御供花を賜り 誠にありがとうございました

謹んでお受けし 霊前に飾らせていただきました

故人も喜んでいることかと存じます

本来であればお伺いし直接お礼を申し上げたいのですが

略儀ながら書中にて お礼の挨拶を申し上げます

敬具

上記のように、お礼状では供花を送ってくれたことに対してのお礼と、お供えしたことの報告を行います。

お花代まとめ

ここまで、お花代の意味やマナーなどを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- お花代は供花の代金か香典代わり

- 遺族に対するお花代は受付で渡す

- お花代を頂いたらお返しをする必要がある

- キリスト教の御花料は、仏教でいう香典

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2025.05.08

祖父母の法事で孫は香典を用意する?金額相場やマナーについても解説

法事法要

更新日:2022.11.17

七回忌の香典相場はいくら?香典袋の書き方と包み方を説明

法事法要

更新日:2025.04.24

友人の親の葬儀で香典はいくら包む?費用相場や遠方の場合の郵送方法なども解説

法事法要

更新日:2022.12.01

兄弟への香典の相場は?香典のマナーや兄弟の配偶者への香典額を解説

法事法要

更新日:2022.05.17

法事を欠席する時に香典は用意する?相場やお供え物についても解説