お葬式

湯灌(湯かん)は何をするの?湯灌の目的や費用相場なども紹介

更新日:2023.10.20 公開日:2022.01.22

記事のポイントを先取り!

- 湯灌とは遺体を清める儀式のこと

- 湯灌の費用相場は5万~10万円

- 湯灌を行わない場合もある

故人の遺体を棺に納める前に身体をきれいに清拭(せいしき)しているシーンを目にしたことがある方も多いかと思います。

これを湯灌(ゆかん)と言いますが、この目的などを詳しく知っている方は少ないかと思います。

そこでこの記事では、湯灌の目的や費用の相場について詳しくご紹介します。

この機会に湯灌について覚えておきましょう。

湯灌ができない場合についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 湯灌とは

- 湯灌のメリットをデメリット

- 湯灌の儀式の流れ

- 湯灌後に行う納棺の儀式

- 湯灌のタイミング: 知っておくべきポイントとマナー

- 逆さ水とは

- 湯灌は誰が行うの?

- 湯灌と死化粧、エンバーミングの違い

- 湯灌時の服装は?

- 湯灌の費用は?

- 湯灌はしなくても問題ない?

- 湯灌ができない場合もある

- よくある質問

- 湯灌まとめ

湯灌とは

まず初めに湯灌とはそもそも何なのかについて紹介していきます。

湯灌とは、故人のご遺体を棺へ納める前に体を清めて仏衣などに着替える儀式のことです。

湯灌には2種類あり、1つはタライや桶に用意した逆さ水とアルコール綿を使った古式湯灌で、もう1つは実際に湯船に入浴する洗体湯灌です。

どちらもまず始めに逆さ水を故人へかけながら体を清めていきます。

宗教的な面や衛生面での目的をそれぞれ以下で説明していきます。

宗教的な目的

湯灌には、生きている間にまとった苦しみや悩みを洗い流すことで清らかな身になり、旅立ちの準備を整えるという意味があるとされています。

つまり故人が安らかに成仏するために、現世での煩悩を全て洗い流すといった意味合いになります。

1番古い記録では、湯灌は中国の唐の時代に訳された経典「仏説無常経」の中に記されているとされています。

また、湯灌の入浴は赤ちゃんが生まれて初めて浸かる産湯にも通じるとされており、新たに来世で生まれ変わって欲しいという願いが込められているとも言われています。

衛生面における目的

衛生面の観点から見ると、死後のご遺体からは血液や体液などが流れ出ることもあり、これらをきれいに流すことでご遺体を清潔に保つための処置としての役割があります。

ただし衛生面だけの話であれば、病院で亡くなった場合のエンゼルケアでも十分に体を衛生的に保つことができ、湯灌が必ずしも必要というわけではありません。

そのため衛生的な側面だけではなく、ご遺族が故人のためを想って湯灌の儀を望まれることが多いです。

例えば、「故人は生前入浴が好きだったため、入浴させてあげたい」といった遺族の想いがあったりします。

また「長く入院して入浴ができていなかったから体をきれいにしてあげたい」といった想いや宗教上の儀礼を大切に考えている場合に遺族が湯灌を望まれることが多いです。

スポンサーリンク湯灌のメリットをデメリット

湯灌とは、故人の体を清めるという伝統的な儀式です。

この儀式のメリットやデメリットを理解しておくことで、より適切な選択をする手助けとなります。

湯灌のメリット

故人を美しく送り出す

湯灌の最も基本的な利点は、故人の体を清潔にし、尊厳を持って送り出すことができる点です。

特定の宗教や文化で、この儀式を非常に価値あるものと見なす人々もいます。

臭い対策

現代の設備であれば、これは大きな課題ではないかもしれませんが、故人の遺体からの臭いを抑制する効果もあります。

特に暑い季節や火葬の予約に時間がかかる場合には、この利点は無視できないものとなります。

心の慰め

故人との最後のひとときを過ごすことができ、故人を自らの手で清めることが、遺族の心の慰めとなることがあります。

湯灌のデメリット

費用

湯灌の主なデメリットとして、その費用が挙げられます。

平均的な費用は50,000円~100,000円程度となり、これが総葬儀費用に加算されるため、経済的な負担が増えることが考えられます。

葬儀社の取り扱い

すべての葬儀社が湯灌に対応しているわけではありません。

湯灌を行いたいと希望する場合、選択できる葬儀社の範囲が狭まる可能性があります。

湯灌の長所と短所を知ることで、より適切な選択を下すことができるでしょう。

最終的には、故人や遺族の希望と感じることを尊重することが最も大切です。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

湯灌の儀式の流れ

次に湯灌の儀式の流れや手順について紹介していきます。

儀式にかかる時間の目安としては、1時間~1時間半程度です。

ただ入浴させて終わりというものではなく、お湯の準備や入浴後の着付けなどの時間も必要です。

納棺までの一連の流れをご紹介するので参考にしてください。

槽の準備

葬儀場で湯灌を行う場合は、式場内の湯灌の設備がある部屋で槽の準備をします。

自宅などで行う場合には、専門のスタッフが湯灌に使用する専用の浴槽と共に、ご自宅へ訪問して準備します。

口上

湯灌師から湯灌の儀式についての説明があります。

末期の水の儀式

末期の水と呼ばれる、故人の口元に水を含ませる仏教特有の風習があります。

これはお釈迦様が亡くなる前に飲水したことに由来するとされていますが、旅立ちの後に喉が渇かないようにといった遺族の想いから生まれたともいわれています。

洗体

逆さの作法にしたがい、石鹸やシャンプーを使用して左足から右足へと全身をシャワーで洗い清めます。

その後、温水で身体を洗い流し、最後に遺体を拭きます。

化粧・着付け

清め終わった後は着付け・化粧・髪のセットが行われます。

衣装は一般的には白装束のような決められたものを着付けすることが多いです。

しかし希望があれば、故人愛用の衣類を着付けすることもできますので、葬儀スタッフに相談するといいです。

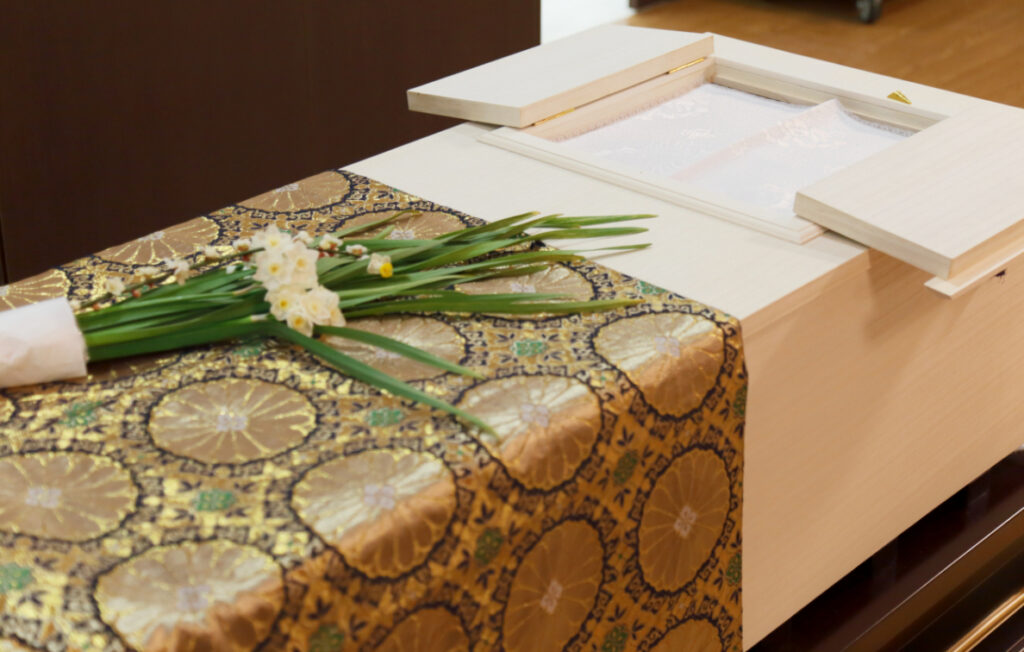

納棺

体を清めた故人の着替えや化粧、身だしなみを整えて、最後のお別れの準備をする一連の流れを納棺の儀と呼びます。

湯灌を行い、身だしなみが整ったら、納棺を行います。

納棺は納棺師が行うことが多いですが、湯灌師がこの役割を担っていることがほとんどです。

スポンサーリンク湯灌後に行う納棺の儀式

納棺とは、愛する人を最後に棺桶に送り込む瞬間で、故人との大切な時間を共有する特別な儀式です。

湯灌が終了した後、遺体を棺に収める納棺の段階に進みます。

いくつかの業者は湯灌と納棺を一緒に行う場合もありますが、それぞれには深い意味が込められています。

「末期の水」はこの儀式の中で非常に重要な部分です。

これは、故人が旅立った後ものどが乾かないようにと、口元に少しの水を与えるという習慣です。

伝えられる由来には、お釈迦様が最期に水を飲んだことからきているとも言われています。

さらに、故人の髪や服装の調整、化粧の付け直し等を行い、故人を最高の状態で見送るための準備をします。

これらの一連の儀式が、納棺の真髄と言えます。

ご遺族にとって、納棺は故人との貴重な時間を手にするチャンスです。

地域や葬儀社によって独自の儀式があるため、事前に確認することが推奨されます。

棺の中には、故人の大切な品々や「副葬品」として知られるアイテムが収められます。

しかし、火葬に影響する可能性があるため、どのアイテムを収めるかには注意が必要です。最善の方法として、葬儀社や業者との密接な相談を推奨します。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

湯灌のタイミング: 知っておくべきポイントとマナー

湯灌は故人の最後の浄化として非常に重要な儀式です。

故人の体を裸にするため、立ち会いは限定されることが多いのですが、湯灌の後に納棺の儀式が続く場合が多く、このタイミングは喪主の希望や地域の風習によって異なります。

近親者のみでの湯灌と納棺

近親者だけ、つまり喪主や兄弟などが湯灌と納棺の儀式に立ち会います。

多くの人が納棺に参列しない風習の地域で一般的な方法です。

近親者の湯灌後、親族や近隣の人の納棺参列

湯灌の儀式は近親者のみが見届け、その後、納棺の儀式には他の親族や近隣の人々も参列する方式。

特に多くの人が納棺の儀式に参加する習慣がある地域では、この方法が好まれることが多いです。

納棺の儀式の開始時間など、詳細を明確に伝えることが大切です。

立ち会いなしの湯灌

故人が安置所に預けられ、喪主が立ち会うことが困難な場合や、葬儀社の方針により、湯灌を私的に行うことも選択できます。

この後、納棺の儀式が行われるかは、喪主の判断によります。

速やかな湯灌の実施

故人の遺体に損傷がある場合や、遺族の希望で、すぐに故人をきれいな状態にしたい場合、移送後直ちに湯灌を行うことが推奨されます。

いずれの方法も、故人への敬意と愛情を込めて選ばれるものです。適切なマナーと理解を持って、故人を送り出すことが最も大切です。

逆さ水とは

日常生活でぬるま湯が必要な場合、熱いお湯に水を加えて温度を調整することが多いかと思います。

一方で湯灌に使う逆さ水では、水に熱湯を足して温度を調整します。

逆さ水は葬儀にまつわる逆さ事の1つで、 日常と逆の方法でさまざまな物事を行うことを意味します 。

弔事は逆さ事が多く、他にも以下のものが逆さ事として知られています。

- 死装束の経帷子(きょうかたびら)を左前に合わせる縦結び

- ご遺体の頭が北に向くように寝かせる北枕

- 故人の枕元に上下逆さまに立てる逆さ屏風

人が亡くなられた際に逆さ事を行う意味としては、この世と死者の住むあの世をはっきりと区別するためであると考えられています。

つまり、日常とは逆の手順で物事を行うことで、「死」を非日常的なものしてとらえることができるようにしたのです。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

湯灌は誰が行うの?

湯灌は、葬儀社のスタッフや湯灌師によって行われます。

いつ行うかについては明確な決まりはなく、ご遺体の状態にもよるところがあります。

一般的には納棺前に行われ、湯灌によって体を清めて身なりを整えてから納棺する、という流れです。

準備などは葬儀社がメインで行いますが、遺族はそのまま湯灌の場に立ち会うことも可能であり、希望すれば洗体や化粧・着付けの際にも参加できます。

立ち会わなくてはいけない決まりはありませんので、逆に遺族は立ち会わずとも湯灌を進めることもできます。

あらかじめどうするのか親族間で話し合っておくことをおすすめします。

湯灌と死化粧、エンバーミングの違い

これらは納棺前の処置として知られていますが、それぞれには明確な違いがあります。

これらの手法の違いを理解することで、混同することなく適切に行うことができます。

死化粧の意義

死化粧は、故人の身体を清潔に保ち、容姿をきちんと整え、化粧をして見送るためのものです。

この点で湯灌と一見似ているかもしれませんが、死化粧には浸水の手順は不要です。

特に病院での死化粧の際は、「清拭」という体を軽く拭く方法が主に採用されます。

エンバーミングとその特性

エンバーミングは、遺体の衛生的な長期保存を目的とした処置で、腐敗の予防や殺菌消毒などが行われます。

ここでのポイントは、湯灌が精神的・霊的な浄化を意味するのに対して、エンバーミングは物理的・実用的な保存のためのものであるという違いです。

これらの手法はそれぞれ異なる目的で実施されるため、適切な場面での選択と理解が必要です。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

湯灌時の服装は?

湯灌に立ち会う際の服装については特に決まりはなく、喪服でも平服でも構いません。

そのため、湯灌時には遺族にもリラックスしていただき、お別れをゆっくり丁寧に過ごしていただけます。

お通夜まで時間がない場合や遠方から喪服で来られている場合には、喪服でも問題ありません。

湯灌の費用は?

湯灌は必ずしも必要なことではないため、葬儀の基本費用には含まれていないことがほとんどです。

そのため、湯灌を葬儀社に依頼する場合には、葬儀のオプションとして追加料金がかかる場合が多く、相場として5万~10万円程度になります。

金額は業者や内容によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

バスタブ利用の有無で金額が変動することがあり、自宅に簡易浴槽を持ち込んで行う湯灌であれば10万円前後が相場となります。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

湯灌はしなくても問題ない?

納棺前に葬儀スタッフから湯灌を行うかどうかを確認され、判断に悩まれる方も多いかと思います。

湯灌には宗教上の意味合いや目的が強いことが理解できたと思いますが、ここからは逆に湯灌をしないケースについて詳しく紹介していきます。

湯灌は必ずしも必要な儀式というわけではありません。

病院で亡くなられた際には、看護師によってエンゼルケアをしてもらえるため、湯灌をしなくても綺麗な状態を保つことはできます。

湯灌を不要とする方の意見として、親戚が集まる中で故人が女性だった場合には、肌を見られるのに抵抗がある遺族も多いことが挙げられます。

また、ご遺体をぬるま湯に入れることで腐敗しやすくなることを懸念する方もいます。

そのような場合には、洗体はせずに化粧だけでも問題ありません。

スポンサーリンク湯灌ができない場合もある

湯灌をするかどうかは遺族が選択できることは理解できたと思いますが、場合によっては湯灌できないケースもあります。

具体的には、事故や病気などで皮膚の損傷が激しい遺体の場合などが挙げられます。

湯灌ができるかどうかは葬儀のスタッフによって判断してもらえるため、迷った際には確認を依頼することをおすすめします。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

よくある質問

湯灌は必要ですか?

湯灌の必要性は、宗教的な背景や衛生的な観点、さらには遺族の意向に基づくものです。

宗教的な側面から考えると、湯灌は故人の煩悩や悩みを洗い流す意味があり、故人が安らかに成仏するための儀式として行われることが多いです。

特に、湯灌は中国の唐の時代に記された経典「仏説無常経」にも記載があり、古くからの伝統としての重みがあります。

このような文化的・宗教的な背景を持つ人にとっては、湯灌は非常に重要な意味を持ちます。

一方、衛生的な観点から見ると、湯灌は死後の遺体を清潔に保つための処置としての役割があります。

しかし、病院でのエンゼルケアでも体を衛生的に保つことができるため、衛生面だけを考慮すると湯灌は必ずしも必要ではありません。

そして、遺族の意向も湯灌の必要性を決める大きな要因となります。

故人が生前に入浴を愛していた、あるいは長期の入院で入浴できなかったなどの理由から、遺族が湯灌を希望する場合もあります。

結論として、湯灌の必要性は、それぞれの信仰や価値観、そして遺族の意向によって異なります。

宗教的な価値観を尊重する場合や、遺族の意向を重視する場合には、湯灌は必要とされるでしょう。

故人の体が丸見えにならないか心配ですが?

安心してください。儀式の際、故人のプライバシーを尊重し、適切なタオルで体を覆い、露出を防ぎます。

したがって、体全体が他者に見えるような状況は発生しません。

湯灌のすべてを専門家に任せるのですか?

完全に湯灌師だけに任せるわけではありません。この儀式は、故人との最後の触れ合いの時間でもあります。

参列者、大人から子供まで、皆様の参加を歓迎し、一緒に儀式を進めます。

男性故人にも化粧を施すのですか?

はい、男性故人にも適度なメイクを施します。

特に、薬物摂取等でお顔の色合いに変化が出る場合、自然な表情を保つための軽い化粧をおすすめしています。

湯灌の儀式にかかる時間は?

通常、湯灌の儀式は約1時間から1時間半を予定しています。

湯灌師とは?

湯灌師とは、遺体の洗顔、洗髪、体の洗浄などの「湯灌」の仕事を行う専門家です。

彼らは葬儀社からの依頼を受け、故人の自宅、葬祭場、病院、警察署などに出向き、遺体に湯灌を施す役割を持ちます。

湯灌の後、髭剃りやメイク、装束の着付けや納棺までの作業を行うことがあるため、湯灌師が納棺師の役割も兼ねることがあります。

湯灌まとめ

ここまで湯灌の意味についての情報や、注意点について中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 湯灌とは遺体を清める儀式のこと

- 湯灌には故人の旅立ちの準備という意味がある

- 湯灌は必ずやらなくてはならないわけではない

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2025.06.17

互助会の解約には何が必要?退会方法やかかる手数料、返金はいくらかなどを解説

お葬式

更新日:2024.02.22

葬儀費用って誰が負担するの?トラブルを避けるために知っておくべきこと

お葬式

更新日:2023.12.18

福祉葬とは?対象条件、流れ、費用、香典の取り扱いや注意点まで詳しく解説

お葬式

更新日:2025.03.20

音楽葬の費用の内訳は?演奏者の派遣料金や著作権、音楽葬の流れも解説