法事法要

粗供養の意味や使われる地域は?香典返しとの違いについても解説

更新日:2024.03.10 公開日:2022.02.23

記事のポイントを先取り!

- 粗供養はのしが付いてない掛け紙を使う

- 粗供養の品物は消えものが一般的

- 「四つ足生臭もの」は避ける

- 参列者だけでなく僧侶にも渡す

葬儀などの弔事において、「粗供養(そくよう)」と呼ばれる言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。

しかしそこに込められた意味や、マナーなどについて詳しく知らないという方もおられるでしょう多いかと思います。

この記事では粗供養について詳しく説明していきます。

実際に弔事などで粗供養が必要なときに、困らないように理解を深めておきましょう

粗供養と香典返しの違いについても説明しているので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 粗供養とは

- 粗供養は誰がするの?

- 粗供養と「引き出物」の違い

- 粗供養と「香典返し」「満中陰志」との違い

- 粗供養には「のし紙」ではなく「掛け紙」

- 粗供養品の相場

- 粗供養品にはなにを選べばいいの?

- 粗供養品として選ばないほうがいいもの

- 粗供養を渡すタイミング

- 粗供養は僧侶にも渡す?

- 粗供養品に添えるお礼の手紙の文例

- よくある質問

- 粗供養についてのまとめ

粗供養とは

粗供養とは葬儀や法事などに参列し、供養してくれたことへの感謝の意を込めて、お返しの品物を渡す行為のことです。

また、粗供養で渡す品物のことを粗供養品と呼びます。

粗供養品は弔事における返礼品全般を指すため、会葬御礼品・香典返し・法要でのお返しなど状況によって金額の相場は変わります。

具体的には後に説明します。

粗供養は誰がするの?

粗供養は喪主が用意するのが基本ですが、喪主と施主が異なる場合には別々に用意することもあります。

参列者に対しての返礼品のことを指すため、喪主が贈るのが一般的です。

しかし、喪主と施主が異なる場合には、別々に品物を用意することもあります。

地域によっては兄弟・姉妹や親などの親族が粗供養を用意して、喪主の粗供養と一緒に渡すこともあるようです。

また、関西の一部地域では、参列者が粗供養の品物を持ち寄る風習がある場所もあります。

粗供養を用意するのは原則喪主ですが、明確な決まりはありません。

粗供養の渡し方は地域によって風習が異なるため、その地域の風習に合わせて柔軟に対応しましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

粗供養と「引き出物」の違い

粗供養は主に西日本で使われている言葉です。

東日本では粗供養の代わりに「引き出物」などと呼ばれます。

そのため、東日本では粗供養という言葉自体を知らないという方も多いでしょう。

また、東日本では引き出物の表書きに「志」と書く場合が多いですが、西日本では表書きにも「粗供養」と書きます。

粗供養と「香典返し」「満中陰志」との違い

ここからは粗供養と「香典返し」や「満中陰志」がどのように違うのかを解説していきます。

どれも弔事の際に渡す返礼品の一種ですが、そこには明確な区分があります。

間違えて覚えていると、実際に品物を用意する際にトラブルに繋がる可能性があるため、この機会に覚えておきましょう。

香典返しとの違い

香典返しは、頂いた香典のお返しとして送られる品物のことを指します。

中には香典返しとして粗供養をお渡しすることもあります。

明確に違う点として、香典返しは先方がお返しを辞退された場合、御厚意に応じて控えることがあります。

しかし、粗供養ではお礼の意味も含むため、必ず全員に用意します。

香典返しは近年は即日返しとして、葬儀の当日にお返しすることも増えていますが、元々は四十国法要を終え、忌明けとなったタイミングで贈るのが一般的でした。

そのため、香典返しには四十九日が無事に終わったことを伝える役割も含まれていたのです。

満中陰志との違い

「中陰」とは忌中のことを表す言葉で、「満中陰」とは忌明けのことを指します。

よって、「満中陰志」とは、四十九日法要後に参列者の方から頂いた香典にお返しすることです。

満中陰志を贈ることによって、無事に忌明けを迎えられたことへの感謝を示します。

満中陰志は葬儀や通夜の参列者の方への香典の返しで、粗供養は葬儀や法要に供養してくれたことに対するお礼です。

四十九日法要後に渡す品物は満中陰志と呼びますが、葬儀や年忌法要の時には粗供養と呼ぶという形です。

また、香典返しも、即日返ししない場合には四十九日法要後に贈るため、満中陰志と基本的に同じものを指すと考えられています。

しかし、香典返しという言葉は主に東日本で使われており、満中陰志は西日本で使われています。

これら二つは使われる地域によって、名前が異なっているものと考えられるでしょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

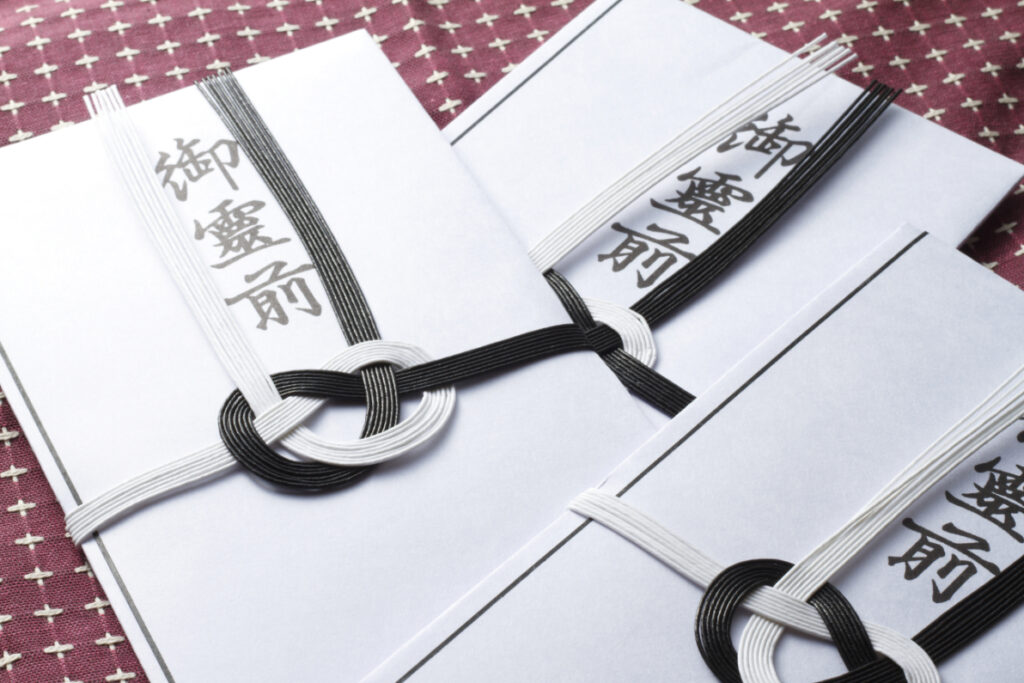

粗供養には「のし紙」ではなく「掛け紙」

粗供養品には、のしが付いていない掛け紙を掛けるのがマナーとされています。

のしとは掛け紙の右上の飾りのことで、元々お祝いの品物に縁起物として「熨斗(のし)あわび」を添えていたことが由来です。

そのため、のしはお祝いの品物を贈る際に付けるものなので、弔事の際に品物を贈る場合はマナー違反となります。

粗供養を手渡しする場合は、掛け紙を包装紙の外側にかける「外掛け」で渡すのが一般的です。

郵送の場合には掛け紙を包装紙の内側にかける「内掛け」で渡します。

状況に応じて、包み方も異なるため注意しましょう。

以下では、掛け紙の水引や表書きなどの具体的なマナーについてご紹介します。

粗供養品の掛け紙について知り、相手に失礼のないようにマナーを身に付けておきましょう。

水引

粗供養の際に使用する水引には通常、結び切りが使われます。

結び切りには「二度と繰り返さないように」という意味が込められており、弔事に最適だとされています。

また、色は黒白のものを使用するのが一般的ですが、関西圏では黄白の水引が主流となっています。

地方によって使用する水引の色も異なるため注意しましょう。

粗供養で使う掛け紙は、現在では水引が紙に印刷されているタイプを使用するのが一般的です。

本物の水引が付いているタイプの掛け紙を贈答品に付けるのは一般的ではないため注意しましょう。

表書き

表書きは関西では「粗供養」と書くのが一般的となっていますが、全国的には「志」と書くのが主流です。

また、中国・四国・九州地方では「茶の子」と書きます。

地域によって一般的な表書きも変わってくるため気をつけましょう。

表書きの下には施主の名前をフルネームで書くのを忘れないようにしましょう。

粗供養品の相場

ここからは粗供養品の相場について解説していきます。

品物の価格が相場から大きく外れてしまうと、相手方に失礼になる可能性があるため注意しましょう。

当日返しの場合

当日返しでは、参列者からいただく香典の費用相場から計算しましょう。

香典の金額は、故人との関係や地域によって異なるため、専門業者に確認すると良いでしょう。

一般の参列者に対する香典返しの相場は、頂いた香典の金額の三分の一から半額程度となっています。

これに合わせて、粗供養品も香典の金額の三分の一から半額程度の品物をお返ししましょう。

本来、粗供養と香典返しは別物であるので、両方を含めて考慮することに注意してください。

具体的には2,500〜3,000円程度に収めるのがおすすめです。

忌明け法要の場合

忌明け法要で粗供養品を渡す場合にも、一般参列者の香典の相場である3,000円が相場です。

当日頂戴する金額相場とは異なるため、どちらも事前に確認するとよいでしょう。

一般参列者の香典の相場は3,000円程度なので、粗供養品は500~1,500円程度の品物を選びましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

粗供養品にはなにを選べばいいの?

ここからは粗供養品に適したおすすめの品物をご紹介します。

弔事では不祝儀として品物を贈ることとなるため、慶事と同じような選び方をしてはいけません。

以下で具体的にご紹介します。

消えもの

粗供養品では「消えもの」を贈るのが一般的です。

消えものとは、海苔・お茶・珈琲・お菓子、洗剤などの食べたり使ったりしたら無くなるものを指します。

消えものは後に残らないため、「不祝儀が残らないように」という意味も込められています。

また、消えものと同じくらい適しているのが人気なのが、タオルやハンカチです。

こうした品物には「悲しみを拭う」という意味があるため、弔事には最適となっています。

最近では消えものやタオルに加えて、カタログギフトを贈ることも増えています。

カタログギフトは、相手方が自分で好きなものを注文できるため人気となっています。

人によって好みが異なるため、多くの人が好みそうな品物を選ぶ必要があるでしょう。

関西では2品に分けて用意することも

関西で粗供養を贈る場合には、喪主と施主から別々に贈ったり、親族で複数送ったりすることもあります。

その場合は、費用相場の品物を複数用意すると、合計金額が相場を大きく超えてしまいます。

用意した品物全てを合わせて費用相場程度となるように調整しましょう。

例えば、5,000円を目安にするなら、3,000円と2,000円の品物を用意するといった形です。

二つ以上用意する場合には、金額に注意しましょう。

粗供養品として選ばないほうがいいもの

粗供養ではギフト券や商品券などを贈るのは避けましょう。

こうした金券を贈ると、相手に金額が分かってしまうためです。

人によってはそのことに対して不快感を覚える可能性があります。

また、肉や魚などのことを「四つ足生臭もの」といいますが、これらを贈答品に選ぶことも避けましょう。

これらの品物は殺生を連想させるため、弔事には不向きです。

お酒・昆布・鰹節なども縁起物として慶事で贈答されることが多く、弔事には向かないため注意しましょう。

上記に加えて気をつけなければいけないのが、参列者にとって持ち帰ることが負担にならないかという点です。

葬儀・法要当日に渡す場合、品物が大きいものや重いものは持ち帰るのが大変になります。

品物の中身以外にも、品物の大きさや重さにも気を配りましょう。

品物を選ぶ際は、受け取る側の気持ちを考えることが重要です。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

粗供養を渡すタイミング

ここからは粗供養を参列者に対し、どのタイミングで渡すのが良いのかをご紹介します。

葬儀・法要それぞれの適切なタイミングを説明するので、ぜひ参考にしてください。

通夜・葬儀の時

通夜・葬儀当日に即日返しとして粗供養を渡す場合には、受付で渡すのが一般的です。

参列者は受付で香典を渡し、そのお返しとして施主側は粗供養を渡すという形になります。

他にも受付ではチケットや番号札を渡しておいて、帰る時に品物と交換するというケースもあります。

しかし、参列者によっては式の最後まで参列しない可能性もあるため、柔軟な対応が必要となるでしょう。

また、粗供養は親族に対しての引き出物として用意するケースもあります。

その場合には火葬場から帰ってきて、精進落としの食事が済んだ後に渡すのが一般的です。

法要の時

四十九日法要や年忌法要では、供養を行った後に会食会場で渡します。

タイミングとしては会食が終わって参列者が帰る際に渡すのが一般的です。

法要に来られず、お供え物などをもらった場合には後から郵送で贈ることになります。

粗供養は僧侶にも渡す?

粗供養を渡す時に迷うのが、儀式に参加してくれた僧侶に対して渡すかどうかという点です。

結論をいうと、粗供養の品物は参列者と同じ品物を僧侶にも渡すのがマナーとされています。

僧侶に対して、特別な品物を選ぶ必要はありません。

これは粗供養に葬儀・法要に参加してくれた方へのお礼としての意味合いが込められているからです。

そのため、参加した僧侶に対しても粗供養を渡すのが正しいとされています。

しかし僧侶は多くの弔事に参加しているため、多くの品物を受けとることが考えられます。

そのため、日持ちのする食品を渡すなどの配慮が必要でしょう。

しかし、お寺でお布施の額が決められていたり、地域の風習によって受け取れなかったりする場合もあります。

僧侶自身が受け取りを辞退される場合もあるので、そのときは無理して渡さないようにしましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

粗供養品に添えるお礼の手紙の文例

粗供養では贈答品に加えて、参列してくれたことやお供え物への感謝を伝えるための手紙を添えましょう。

また、一般的に粗供養品を直接渡す場合には、その場でお礼を言えるため手紙を添える必要はないとされています。

香典が郵送など、直接お礼を言えない場合には限り、手紙を添えましょう。

しかし、手紙に何を書いて良いか分からないという方もいらっしゃるでしょう。

そうした方に向けて、以下でお礼の手紙の文例をご紹介します。

「拝啓

先般 亡〇(続柄) 〇〇(俗名)の一周忌法要に際し 過分なるご厚志を賜りまして誠に有り難く厚く御礼申し上げます

お陰をもちまして法要を滞りなく相営むことができました

皆様のご厚情に心より感謝申し上げます

今後とも変わらぬご交誼のほどよろしくお願い申し上げます

つきましては 供養のしるしとして心ばかりの品をご用意いたしました

ご受納いただければ幸いです

略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます

敬具」

よくある質問

粗供養についての質問にお答えします。

粗供養と茶の子の違いは?

中国地方、四国、九州での呼び方であり、粗供養と意味は全く同じです。

粗供養は基本的に関西でしか使われない言葉です。

宅配でも問題ない?

問題ありません。

もちろんお伺いし、直接手渡しするに越したことはありませんが、遠方にお住まいの方や故人の会社関係者など、現実的に足を運ぶことが難しいこともあるでしょう。

近年は郵送や宅配便で香典返しをお届けすることは、ごく当たり前になりました。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

粗供養についてのまとめ

ここまで粗供養の意味や渡し方などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 粗供養は葬儀や法事などの参列者にお礼として贈答品を渡すこと

- 粗供養はのしの付いていない掛け紙を掛ける

- 粗供養の品物は消えものやタオル、カタログギフトなどが人気

- 粗供養品は参列者だけでなく僧侶にも渡す

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2025.05.08

祖父母の法事で孫は香典を用意する?金額相場やマナーについても解説

法事法要

更新日:2022.11.17

七回忌の香典相場はいくら?香典袋の書き方と包み方を説明

法事法要

更新日:2025.04.24

友人の親の葬儀で香典はいくら包む?費用相場や遠方の場合の郵送方法なども解説

法事法要

更新日:2022.05.17

法事を欠席する時に香典は用意する?相場やお供え物についても解説

法事法要

更新日:2024.02.04

神式の葬儀に香典は必要?表書きの書き方やマナーについて紹介