法事法要

香典返しの掛け紙の書き方は?水引や注意点についても解説!

更新日:2022.05.15 公開日:2021.07.27

記事のポイントを先取り!

- 香典返しでのし紙は使えない

- 水引は黒白蓮なしが便利

- 表書きは「志」が便利

香典をいただいたら、忌明け後や葬儀の当日に香典返しをします。

香典返しを贈る際にかけ紙やのしについて迷ったことなないでしょうか?

ここでは香典返しの、のしや掛け紙について解説します。

香典返しの品物についても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

香典返しにつけるのはのし?掛け紙?

香典返しに使うのは「のし紙」ではなく「掛け紙」です。

「掛け紙」とは、のしが印刷されていない紙のことです。

のし紙とはのしが付いている紙のことです。

のしとは祝儀袋などの右上についている飾りのことです。

ダイヤ型の紙の中に入っている細長い黄色い紙を「熨斗鮑(のしあわび)」といい、昔はあわびを乾燥させたものを、お祝いとして贈る風習がありました。

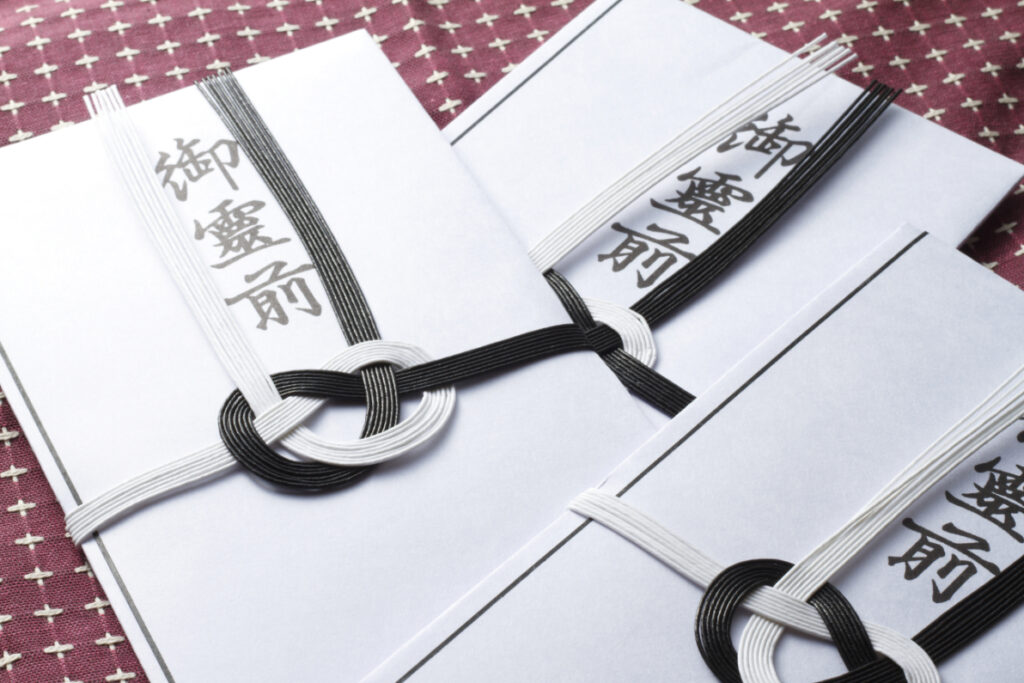

香典返しの掛け紙の水引の種類

香典返しには、水引の印刷された掛け紙を使います。

水引は結びきり

水引には「結びきり」と「あわじ結び」があります。

香典返しで使うのは結びきりです。

結びきりは端を引っ張ってもほどけない結び方です。

「二度と繰り返さない」という意味があり、弔事や婚礼、お見舞いにも使われます。

あわじむすびは、慶事、弔事のどちらにも使われます。

水引の色は宗教や地域によって違う

水引の色は、宗教や地域によって異なります。

黒白(蓮なし)の水引

蓮の花の絵のついていない黒白結び切りの水引の印刷された掛け紙のことです。

黒白(蓮なし)は、どの宗教の香典返しにも使うことが出来ます。

香典返しで、一番多く使われる掛け紙です。

黒白(蓮あり)

蓮の花の絵のついた黒白結び切りの水引が印刷された掛け紙のことです。

葬儀、法要、法事に広く使われます。

蓮ありの掛け紙は、仏教以外では使いませんので、注意しましょう。

黄白

黄白結び切りの水引の印刷された掛け紙は、関西から中国地方でよく使われます。

仏教、神道、キリスト教のどの香典返しにも使えます。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典返しの掛け紙の書き方

香典返しの表書きの書き方は、宗教や地域によって異なります。

表書きの書き方

表書きとは、掛け紙の上の段に書く贈り物の目的のことです。

水引に文字がかからないよう気をつけます。

仏教

表書きで最も広く使われるのが志(こころざし)です。

「志」は、どの宗教でも使うことが出来ます。

関西地方や北陸地方の一部では「満中陰志(まんちゅういんし)」が使われることがあります。

仏教用語で忌明けの事を満中陰といいます。

香典返しは忌明け(満中陰)の時に行うものです。

そのため満中陰志と書くと言われます。

四十九日前に贈る場合は、満中陰志は使えませんので注意が必要です。

その他に「粗供養(そくよう)」「茶の子」「◯回忌」「忌明志」などが使われることがあります。

粗供養は、香典返し以外も弔事全般のお返しに使うことができます。

神道・キリスト教

神道やキリスト教では香典返しの表書きに、「偲び草(しのびぐさ)」をよく使います。

「偲草」や「偲ぶ草」と書かれることもあります。

偲び草には、「故人を偲び追慕する気持ちを粗品に変えて」という意味があります。

「偲び草」は仏教では使われません。

下段の名前の書き方

どの表書きや宗教でも、下段には喪主の名前をフルネームで書きます。

喪家の姓のみや「〇〇家」と書くこともあります。

挨拶状の差出人名は喪主名です。

喪主の名前に並べて「遺族一同」と書くこともあります。

墨の濃さ

香典返しの表書きと名前は、送る時期によって墨の濃さに違いがあります。

四十九日前は薄墨で、四十九日後は濃墨でかきます。

薄墨で書く理由としては、個人の訃報に対しての悲しみを表しているためです。

その時に適した色を使いましょう。

香典返しの掛け紙のかけ方

香典返しの掛け紙の掛け方には「内掛け(内のし)」と「外掛け(外のし)」の2通りがあります。

内掛け(内のし)

内掛けとは、品物の化粧箱に掛け紙をつけてから包装する方法です。

発送する時や、控えめな気持ちを表す時に使います。

外掛け(外のし)

外掛けとは、品物を包装してから包装紙の上に掛け紙をつける方法です。

持参して手渡す場合に使います。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典返しにおすすめの品物は?

香典返しは「不幸をあとに残さない」とされている「消えもの」や、消耗品が定番です。

最近では、贈る相手に選んでもらえるカタログギフトも人気です。

また、「白装束で旅立つ」という意味につながるため白い物を選ぶのも良いです。

香典返しは日持ちがする、お菓子やお茶などの飲食料品、タオルや石鹸などの消耗品が定番です。

香典返しにタブーの物は、四足の生臭ものである肉や魚、お祝い事で贈られる鰹節や昆布、お酒などです。

四十九日法要のお返し

四十九日法要に参列する場合は、お供え物や香典を故人に供えます。

施主はその返礼の品として引き出物を参列者にお渡しして持ち帰っていただきます。

ここでは、引き出物につけるのしについて説明します。

引出物は四十九日法要のお返し

引き出物は、四十九日法要にいただく香典やお供え物、供花に対するお返し・返礼の品のことを言います。

四十九日の忌明けを迎えると、通夜や葬儀で香典をいただいた方に、忌明けを迎えたことの報告と参列のお礼を添えて香典返しの品を送ります。

引き出物は四十九日などの法要に対してのお礼で、香典返しは通夜や葬儀でいただいた香典に対してのお礼です。

香典とお供え物の違い

香典とは、お線香やお花の代わりに故人に供える金銭のことです。

元来は香を供えていたものが、現在は、現金を渡すということに変化しました。

一方、お供え物は、故人を偲ぶ気持ちを込めてお供えする品物のことです。

お供え物の相場は、故人と親しかった場合は5000~1万円、そうでなければ、3000~5000円といわれています。

四十九日の香典の金額は、通夜・葬儀よりも低くなるのが一般的です。

親族であれば1万~5万円、知人や友人なら3000~1万円が相場といわれています。

なお、会食を伴う場合は、これに食事代として5000~1万円を上乗せするとよいでしょう。

引出物の相場

引き出物の金額は、香典返しと同じく、参列者からいただいた香典やお供え物の金額の1/3から半分程度を目安とするのが一般的です。

このため、おおむね3000~5000円程度の品物を選ぶことになります。

なお、引き出物は法事の際にお渡しするのが一般的です。

親族などから高額な香典やお供え物をいただいた場合は、法事の後にあらためてお礼をするとよいでしょう。

引出物ののしの選び方

引き出物にかけるのしには、水引が印刷されています。

水引には種類があり、地域や宗教・宗派によって異なります。

なお、水引は結び切りとし、結び直しのできる蝶結びは使いませんので注意してください。

黒白の水引

白黒(無地)ののしが最も一般的で、仏教・神道・キリスト教の区別なく利用でき、また、地域差もありません。

蓮が描かれた水引

蓮が描かれたのしは、仏教の場合によく使われるもので、神道やキリスト教では使わない方が無難です。

黄白の水引

関西地方、中国地方、四国地方では黄白の水引を使うことがあります。

また、黄白の水引は神道やキリスト教で使っても問題ないでしょう。

引出物ののしの表書き

引き出物ののしには、水引の上部に表書きを記入します。

表書きには以下のようにさまざまなものがあり、地域や宗教・宗派によって異なります。

志

志は引き出物の名目として最もよく使われるものです。

地域や宗教・宗派に関わらず使えるものなので、迷ったら志とするのが無難です。

粗供養

おもに西日本で用いられる表書きです。

法要で供養をしていただいた方へのお礼の品(粗品)という意味といわれています。

茶の子

おもに、中国・四国・九州地方の一部で用いられる表書きです。

神道でも用いられることがあります。

一般的には、お茶受けの菓子のことです。

偲び草

神道やキリスト教で用いられる表書きです。

故人を偲ぶ気持ちをこめた品物という意味です。

引き出物ののし紙のかけ方

引き出物にかけるのしにも香典返しと同じく、「内のし」と「外のし」の2通りがあります。

内のしのかけ方

内のしとは、品物にのしをつけてから包装する包み方です。

四十九日の法事の引き出物は、品物の目的が明確なので内のしでも問題ないでしょう。

また、法事には欠席で香典やお供え物をいただいた場合は郵送することになりますが、その場合は内のしとします。

外のしのかけ方

外のしでは、包装した品物の上にのしをつけます。

外のしはのしの表書きがよく見えることから、手渡す場合などに使われます。

ただし、のしが破れたり汚れたりしないように注意が必要です。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

よくある質問

Q:香典返しののしは何を書く?

A:香典返しののしには「志」と書くのが一般的です。

Q:香典返しには何を贈ればいい?

A:お菓子やお茶などの飲食料品や、タオルや石鹸などの消耗品が定番です。

Q:満中陰志はどこで使う?

A:関西や北陸で、忌明けの際に使われています。

スポンサーリンク香典返しの掛け紙まとめ

ここまで香典返しに使う水引の種類、表書きの書き方などを中心にお伝えしてきました。

- 香典返しには「のし」は使わない

- 「志」は宗派を問わず表書きに書ける

- 関西では黄白の水引を使う

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2022.11.17

七回忌の香典相場はいくら?香典袋の書き方と包み方を説明

法事法要

更新日:2025.03.22

ビジネスシーンでの遺族への手紙の書き方・構成・文例を紹介!

法事法要

更新日:2022.05.18

香典袋はどこで買う?金額別、宗教別の正しい香典袋の選び方も紹介

法事法要

更新日:2022.05.14

香典の金額は夫婦だといくら必要?香典袋の書き方についても説明

法事法要

更新日:2024.02.04

神式の葬儀に香典は必要?表書きの書き方やマナーについて紹介