お葬式

亡くなってから火葬までの流れは?火葬の段取りについて解説

更新日:2024.02.18 公開日:2022.04.09

記事のポイントを先取り!

- 末期の水は故人と関係が深かった遺族から順番に行っていく

- 故人の遺体を火葬する際には火葬許可証が必要になる

- お墓に遺骨を納骨する際には埋葬許可証が必要になる

現在は火葬が一般的ですが、火葬の流れについてはご存じでしょうか。

火葬の段取りを知ることでスムーズに葬儀を進めることができます。

そこでこの記事では、火葬はどういった流れで行うのかについて詳しく説明していきます。

この機会に具体的な火葬の流れについて知っておきましょう。

火葬に必要なものについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- ご臨終から納棺まで

- 葬儀後に火葬場に行くまで

- 火葬場での流れ

- 火葬に必要なもの

- 火葬での注意点

- 葬儀の流れにおける火葬の注意点

- 火葬から納骨まで

- ペットの死から埋葬までの流れ

- ペット葬儀プランと価格相場ガイド

- よくある質問

- 火葬までの段取りのまとめ

ご臨終から納棺まで

まずはご臨終から納棺までの段取りを紹介していきます。

どういった流れで納棺を迎えるのか以下をご覧ください。

医師から死亡判定を受ける

心肺停止した後、死亡が確認されたら、医師から死亡の診断を受けることになります。

死亡の診断をされたあとには「死亡診断書」が作成され、遺族に渡されます。

死亡診断書の記載内容が正しいか確認をし、問題無ければ受け取ります。

死亡診断書は死亡届とセットになっており、後々の手続きに必要になるので無くさないように注意しましょう。

末期(まつご)の水

「末期の水」とは「死に水」とも呼ばれ、亡くなった方が死後、「喉の渇きで苦しまないように」といった思いから、古くから行われている風習です。

一般的には故人と関係が深かった遺族から順番に行っていきます。

具体的な流れは以下の通りです。

- 茶碗に水を入れて用意します。

- 割り箸の先にガーゼや脱脂綿を付けるか、新しい筆の穂先に水を含ませます。

- 故人の唇を潤おします。

清拭

清拭は看護師が、故人の身体を微温湯やアルコールで湿らせたガーゼで拭きます。

このときに鼻や口、肛門などから体液が漏れ出ないように処置をしていきます。

このときに希望があれば遺族が用意した服を着せたりすることが可能です。

特に希望がなければ、病衣を着て死亡退院される方が多いです。

死化粧(エンゼルメイク)

死化粧はエンゼルメイクと呼ばれることもあります。

男女共に血色を良く見せるようにファンデーションを塗ったり、チークや口紅を塗る場合もあります。

男性であれば、髭剃りも行います。

病院によっては、死化粧を行わないところもあり、そのような場合には葬儀会社に依頼しましょう。

遺体の安置

エンゼルケアが一通り終わったら遺体をストレッチャーに移動させ、一時的に霊安室に安置されます。

近年では霊安室がない設計の病院も増えてきており、そのような場合には葬儀スタッフがお迎えに来るまで個室の病室で安置することもあります。

葬儀社を決める

病院から自宅や葬儀場へは、葬儀社のスタッフが専門の搬送車で搬送することが一般的です。

病院の霊安室や個室には、長時間の安置ができないので、早急に葬儀社を選択する必要があります。

そのため、事前にある程度は葬儀社を選定しておくことをおすすめします。

近年では自宅ではなく、直接斎場に移送するケースも増えています。

遺体を搬送する

遺体が自宅や斎場に搬送されたら、まずは遺体を布団に安置します。

この際には北側に枕を置く北枕にセッティングします。

死人は北枕で安置することが一般的ですが、この由来は釈迦が入滅の際に北の方角に頭を置いて横になったためであるとされています。

枕飾り

故人の遺体の枕元には枕飾りとして、白木の台に香炉、線香、燭台を用意することが一般的です。

これに加えて枕飯や枕団子をお供えし、花立てにはしきみなどの花1輪をお供えします。

地域によっては、遺体の胸の上または枕元には「守り刀」を置いたり、枕元に逆さにした屏風を置いたりすることもあります。

葬儀社にてこれらのものを用意することが多いのでご安心ください。

枕勤め

枕飾りを整えた後には、亡くなってから初めての仏事である枕勤めを行います。

枕勤めでは、僧侶が故人の側で枕経を読みます。

近年ではこれを省略してお通夜と合わせて行うことも増えています。

古くは枕経は死を看取る際に行われる読経のことを意味していましたが、近年はご臨終後に行われることが一般的になっています。

葬儀の打ち合わせ

お通夜や葬儀・告別式が始まる前までに葬儀社のスタッフと打ち合わせを行う必要があります。

葬儀の進行や内容、祭壇のレイアウト、僧侶への連絡など、やらなければならないことはたくさんあります。

優先順位を先に決めて葬儀スタッフのサポートを受けながら進めていくことをおすすめします。

湯灌(ゆかん)

湯灌とは亡くなられた方を入浴させたり、清拭をして身体を清めることです。

湯灌の方法はさまざまであり、葬儀場に湯灌できる施設があったり、自宅で行う場合には専門家である湯灌師が専用設備を持ってきてくれるケースもあります。

湯灌には単に身体を清潔にするだけでなく、固まってしまった筋肉をほぐす効果があります。

死装束を着せる

死装束とは故人が旅立つときに着用する衣服のことです。

中には故人が愛用していた私服を着用するケースもあります。

何か希望があれば、葬儀スタッフに希望を伝え、相談していくことをおすすめします。

古くは白の巡礼姿に三角布や経帷子(きょうかたびら)が一般的でしたが、現在はあまり見かけなくなりました。

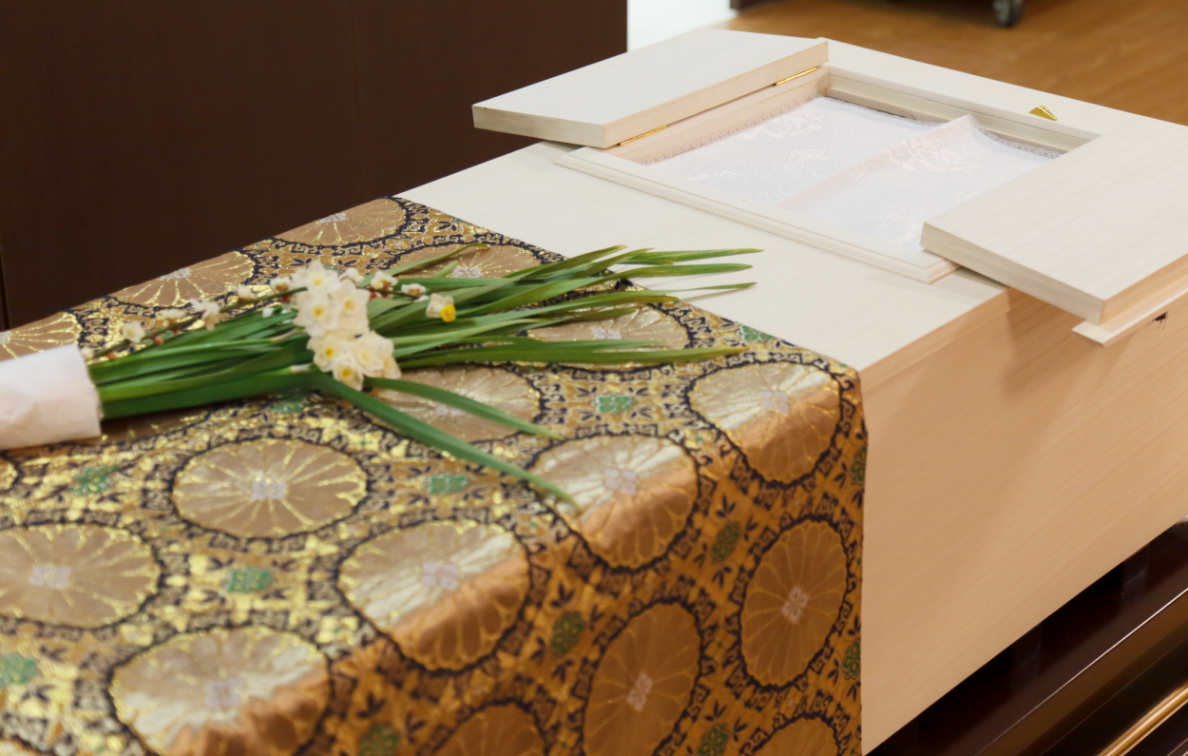

納棺

納棺は葬儀社のスタッフや納棺師と呼ばれる専門業者によって行われます。

故人の旅立ちの支度をする大事な儀式となり、遺族にとっても最後のお別れの場になります。

棺の中には花を入れたり、故人の愛用していた副葬品を入れることが一般的です。

この副葬品には、入れられない物もあるので、事前に葬儀社のスタッフに確認することをおすすめします。

葬儀後に火葬場に行くまで

次に葬儀後から火葬場に行くまでの流れについて紹介していきます。

火葬場に行くまでの流れを知ってスムーズな段取りをしていきましょう。

火葬場へ移動する

葬儀後には故人と縁が深かった親族や親しかった友人などが集まり、火葬場に移動します。

各自、車で向かったり、マイクロバスが出ることもあります。

霊柩車の後に続く車には、位牌を持った喪主や僧侶、遺影を持った遺族の代表者が乗ることになります。

乗る位置は、後部座席の後ろには僧侶が、その横に喪主、助手席に遺影を持った遺族代表が乗ることになります。

火葬許可証を提出

火葬する際には、火葬許可証が必ず必要になります。

市町村役場にて死亡届を提出する際に一緒に申請して発行してもらうとスムーズに進みます。

火葬許可証を発行する際には、死亡診断書が必要となりますので、覚えておきましょう。

検死が行われた場合は、死体検案書が必要になるので、そちらを提出してください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

火葬場での流れ

次に火葬場での流れを紹介していきます。

火葬する前には仏教上の儀式が行われたりしますので、以下を参考にしてください。

納めの式

基本手順

- 柩の炉前への安置

柩が火葬炉の前に運ばれると、参列者が線香を上げるための線香台が準備されます。 - 読経と焼香

僧侶が同行している場合は、読経が行われた後に焼香が始まります。焼香は、喪主、遺族、親族、故人の知人や友人の順で行われます。 - 最後のお別れ

火葬炉の前で棺に向かって最後のお別れを行います。このとき、棺の窓が開けられることもあります。火葬場によっては、お別れのための別室が用意されている場合もあります。 - 柩の火葬炉への納入

柩を火葬炉に納める場面は、全員が見守ります。

宗教別の特色

- 神道の場合

焼香の代わりに玉串を捧げます。神職から受け取った玉串を玉串案と呼ばれる台の上に置き、音を立てずに二礼二拍一礼を行います。これは神道独特の儀式で、玉串案が用意されている火葬場も存在します。 - キリスト教の場合

焼香の代わりに献花を行います。参列者は献花台の上に花を置き、故人を送り出します。献花に使用する花は、多くの場合、葬儀社が用意してくれます。

火葬

火葬にかかる時間は遺体の状況や副葬品の種類にもよりますが、平均的には1時間程度です。

火葬自体が終わっても冷却する時間がありますので、待ち時間は多少前後します。

時間帯としては、12時〜14時頃が多いようです。

火葬する際の点火ボタンのスイッチは、地域によって押す人が異なり、遺族や火葬場のスタッフが押すことが多いです。

骨上げ

火葬が行われた後、遺骨を骨壷に納めるための骨上げの儀式が始まります。

この儀式は、遺族と参列者が収骨室に集まり、収骨が始まるというアナウンスに従って進められます。

骨上げでは、伝統に従い、参列者は2人1組となって竹製の箸を使用し、一つの遺骨を一緒に挟んで骨壷に納めていきます。

このプロセスには特定の順序があり、まずは故人の下半身から遺骨を拾い始め、徐々に上半身に向かって遺骨を納めていきます。

儀式の最後には、故人と最も深い縁があった人が喉仏を骨壷に納めるという重要な役割を果たします。

火葬が完了すると、遺族には埋葬許可証が交付されます。

この許可証は法的な手続きに必要な重要な書類なので、紛失しないように特に注意が必要です。

骨上げの儀式を通じて、故人への最後の敬意を表し、遺族としての責任を果たすことになります。

帰宅する

葬儀が終わり家路につく際には、出棺用のハイヤーやマイクロバスを利用して帰宅します。

この時、霊柩車の使用はありません。

帰宅する車内では、喪主が遺骨を大切に抱え、遺族の中で事前に決めた人が位牌と遺影を持って座ることが一般的です。

このように、故人を偲びながら家族が一丸となって最後の送りを行うことは、故人への深い敬意と愛情の表現です。

火葬に必要なもの

次に火葬に必要なものを紹介していきます。

必要なものが事前に分かれば、スムーズに火葬を行うことができます。

死亡届

死亡届は死亡診断書とセットになっているもので、市区町村役場に提出する必要があります。

死亡診断書

病院で亡くなった場合には、死亡診断書が発行され、死亡退院時に受け取ることができます。

火葬許可申請書

火葬許可証をもらうためには、まずは市町村役場へ火葬許可申請書を提出する必要があります。

市区町村役場に死亡届を提出する際に一緒に手続きをすることをおすすめします。

火葬許可証

火葬許可証がないと火葬を行うことができません。

そのため、火葬場には必ず火葬許可証を持っていくようにしてください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

火葬での注意点

火葬における注意点は、火葬場への移動、火葬場での振る舞い、そして帰宅の際の取り扱いに分けられます。

これらの段階ごとに心がけるべき事項を把握しておくことで、故人を送る際の混乱を避け、敬意を持って最後の別れを行うことができます。

火葬場へ向かう際の注意点

遺族や親族以外の同行者の確認

交流が深かった方や、特に火葬を見届けてほしいと望む人がいる場合、火葬の前日までにその人の意向を確認することが重要です。

乗車する車両の事前決定

葬儀や告別式後は時間が迫っていることが多く、事前に乗車する車両を決めておくとスムーズに移動できます。葬儀社との確認を通じて準備を進めましょう。

火葬場での注意点

静かに過ごすこと

大切な人を送る際に感情的になることもあるかもしれませんが、火葬場では他の喪家もいるため、静かに過ごすよう心がけましょう。

火葬場での支払い

火葬料金や骨壷の料金、控え室の利用料や飲食の費用など、火葬場での支払いは葬儀社が代行することが一般的です。支払い方法については、事前に葬儀社と確認しておきましょう。

火葬場から帰宅する時の注意点

来た道とは異なる道で帰宅する風習

特に指示がなければ、ドライバーがその時の道路状況に応じて帰路を決定します。しかし、風習を重んじる場合は、事前に葬儀社にその旨を伝えておくと良いでしょう。

これらの点に注意を払うことで、故人を尊重しつつ、適切に火葬とその後のプロセスを進めることが可能になります。

スポンサーリンク葬儀の流れにおける火葬の注意点

葬儀における火葬の手続きは、地域や個々の遺族の事情によって異なる手順で進められます。

ここでは、火葬の流れについての注意点を解説します。

火葬の順序と地域の風習

火葬の順序は大きく3つに分類されます。

- 後火葬

通夜、葬儀・告別式の後に火葬を行う方法です。最も一般的な流れとされています。 - 前火葬

通夜の後、葬儀・告別式の前に火葬を行う手順です。この場合、遺族や親族が故人の最後の姿を見る機会が限られます。 - 骨葬

火葬を最初に行い、その後で通夜と葬儀・告別式を執り行う方法です。

地域によってこれらの順序が異なり、例えば鳥取県では「後火葬」が多い一方で、大分県南部では「前火葬」が主流であることがあります。

遺族の意向による火葬の順序の変更

遠方で亡くなった場合など、遺族の事情により火葬の順序を変更するケースもあります。

たとえば、都内で亡くなった方を郷里で葬儀・告別式を行うために、先に都内で火葬を済ませるといった事例があります。

火葬後の初七日法要

火葬後に初七日法要を行う際は、葬儀・告別式が終わってから行うケースが一般的ですが、火葬の時間や遠方からの遺族の事情に応じて、火葬前に法要を行うこともあります。

精進落としの準備は、火葬場に同行する人数に応じて葬儀社に事前に確認し、必要な調整を行います。

これらの注意点を理解し、葬儀社と密に連携することで、故人にとって最も適切な形での送り出しが可能になります。

火葬のみについて

火葬のみを行う「荼毘(直葬や火葬式とも称される)」は、宗教的儀式を省略し、シンプルに火葬だけを執り行うお別れの方法です。

この形式は、特に宗教に対する考えがない、親族や縁者が少ない、または経済的理由から選択されることが多く見られます。

しかし、この選択にはいくつか留意すべき点があります。

「荼毘」の特徴と選択理由

宗教儀礼の簡略化

伝統的な通夜や葬儀・告別式を経ずに火葬のみを行います。

費用と時間の軽減

葬儀全体の費用を抑え、準備や実施に要する時間も短縮できます。

火葬のみ「荼毘」を選ぶ際の慎重な検討

葬儀社のプラン確認

火葬のみのプランでは、故人とのお別れの時間が限られていることもあります。

また、一部のプランでは火葬当日まで故人に会えないケースもあるため、細部にわたってプラン内容を確認し、遺族のニーズに合ったものを選ぶことが重要です。

周囲との関係性

宗教性を重んじる親族や、儀礼を大切にする人たちとの関係に影響を及ぼす恐れがあります。

特に、菩提寺との関係には注意が必要で、可能であれば事前に相談を行い、読経や戒名授与の可否を確認することが推奨されます。

「荼毘」形式の実施に際しての注意点

遺族の感情の整理

通夜や葬儀を省略することで、遺族が故人との別れを十分に悼む機会が失われる場合があります。

遺族の感情処理に配慮し、後悔のないよう慎重に判断することが必要です。

親族間の合意形成

火葬のみの形式を進める前に、親族間で十分な話し合いを行い、合意を形成することが大切です。

親族や菩提寺との関係損なわずに進めるためにも、開かれたコミュニケーションを心がけましょう。

「荼毘」形式は、遺族の意向や故人との関係、経済的な側面など、多様な要因を総合的に考慮した上で選択されるべきです。

故人への敬意と遺族の心情を尊重しつつ、最適な方法を選ぶことが、故人を送り出す上で最も重要なことです。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

火葬から納骨まで

最後に火葬から納骨までの流れについて紹介していきます。

やるべきことを把握し、優先順位をつけることでスムーズに進めることができます。

お墓の場所を決める

日本ではほとんどの人が墓地や納骨堂に遺骨を納骨します。

すでに先祖代々のお墓などがあり、そこへ納骨する場合には一時的に納骨堂に遺骨を納め、お墓ができ次第お墓に納めることが一般的です。

お墓を作る

お墓がない場合には、石材店に墓石の作成を依頼します。

お墓を1から作るとなると、完成までに1〜3カ月程度かかると言われているので、早めに石材店に連絡することをおすすめします。

すでに入るお墓が決まっており、戒名や故人の氏名を彫ってもらうだけの場合は、完成まで数週間かかることがあります。

埋葬許可証を発行

火葬許可証を火葬場に提出すると、捺印を押してもらえるのでそれが埋葬許可証になります。

お墓に遺骨を納骨する際には埋葬許可証が必要になるので、なくさないようにしましょう。

僧侶やお寺に連絡

納骨式を行う際は、僧侶に読経していただくので、僧侶や寺院に連絡して納骨式の日程を調整します。

ぎりぎりになってしまうと、予約を取りにくくなるので、早めに連絡して調整することをおすすめします。

納骨式

参列者に招待状の案内を出したり、電話にて連絡をして日時と場所を伝えましょう。

納骨式の当日には僧侶に対するお布施も忘れずに用意してください。

納骨式のお布施の相場は、3〜5万円程度ですが、寺院や地域によってもことなるので、迷った際には直接寺院に確認しても問題ありません。

ペットの死から埋葬までの流れ

ペットの最期を迎え、埋葬までの手順はペットとの最後の時間を大切にし、適切にお別れをするための重要なプロセスです。

以下に、ペットの看取りから火葬、そして埋葬または遺骨を家に持ち帰るまでの流れを簡潔に解説します。

ペットの看取り

ペットとのお別れは家族にとって非常に辛い時間ですが、可能な限り穏やかに過ごしましょう。

ペットが亡くなった直後は体液が漏れることがあるため、古タオルでお尻部分を覆うなどの対策をとります。

可能ならば、ペットのお気に入りの場所やベッドに安置し、家族全員で順番に抱きしめてお別れします。

火葬場またはペット葬儀社への連絡

ペットを安置した後、ペット対応の火葬場や葬儀社に連絡し、火葬の手配を行います。

家族の希望に合ったサービスを提供してくれる場所を選び、火葬の日時を決定します。

火葬までの間、遺体の腐敗を防ぐためには、保冷材を使用するなどの対策が必要です。

火葬

火葬場にて、ペットの火葬が行われます。

火葬の前には簡単なお別れの儀式を行うことができ、火葬の時間はペットのサイズによって異なりますが、概ね30分から1時間半程度です。

収骨と骨壷への納骨

火葬が終わった後、遺骨を骨壷に納めます。

家族が長い箸で遺骨を一つずつ骨壷へ移し、ペットとの最後の時間を心を込めて行います。

埋葬または遺骨の持ち帰り

収骨が終われば、ペットの遺骨を火葬場の納骨堂や合祀墓に預けるか、家に持ち帰って遺影と共に飾るか、庭に埋葬することが選べます。

家に持ち帰る場合は、ペット仏壇に納めるのも一つの方法です。

ペットの死から埋葬までのプロセスは家族にとって心の整理をする大切な時間です。

ペットとの思い出を大切にしながら、最後のお別れを温かく行うことができます。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

ペット葬儀プランと価格相場ガイド

ペット葬儀は、その規模や形式によって大きく費用が異なります。

ここでは、一般的に選ばれがちな3つのプランを基に、ペット葬儀の価格相場を解説します。

これは、猫や小型犬を対象とした場合の目安であり、ペットの種類やサイズによって費用は変動します。

シンプル火葬プラン

最も基本的なプランで、ペットを火葬し、遺骨を収骨するサービスを含みます。

立ち会い火葬と非立ち会い火葬が選べ、非立ち会いの場合は費用が若干安くなります。

小型犬や猫の場合、このプランの価格相場は20,000円から40,000円程度です。大型犬の場合、追加で2万円から3万円が必要となることがあります。

家族立ち会い火葬プラン

このプランでは、家族が火葬のプロセスに立ち会い、最後のお別れをすることができます。個別火葬として行われるため、プライバシーが保たれます。

価格相場は、30,000円から60,000円程度となります。大型犬の場合は、さらに費用が加算されます。

葬儀式付き火葬プラン

ペットのための葬儀式を含むプランで、読経や祈り、花飾りなどが含まれます。

家族や友人が集まり、ペットの思い出を語り合う場も設けられることがあります。

このプランは最も手厚いお別れが可能で、価格相場は50,000円から100,000円程度です。

特に大規模な葬儀を希望する場合は、さらに高額になる可能性があります。

注意点

- 体重による価格変動:ペットの体重が重いほど、料金は高くなります。

特に大型犬を飼っている場合は、標準的な価格相場に2万円から3万円を加算して考えると良いでしょう。

- 立ち会いの有無:立ち会い火葬の方が、非立ち会い火葬に比べて料金が高くなる傾向があります。

ペット葬儀を選ぶ際は、ペットとの関係性、家族の希望、そして予算を総合的に検討し、最適なプランを選択することが重要です。

スポンサーリンクよくある質問

ペット火葬場の選択肢にはどのようなものがあり、それぞれの特徴は何ですか?

ペット火葬場には公営と民営の二つの選択肢があり、それぞれ異なる特徴を持っています。

- 公営のペット火葬場の特徴:

公営のペット火葬場は料金が比較的安価で、数千円程度となっています。

大抵は他のペットと一緒に火葬される集団火葬が行われるため、個別に遺骨を持ち帰ることはできません

また、このタイプの施設は主に「焼却」を目的としているため、お葬式や十分なお別れの時間を設けることが困難です。

- 民営のペット火葬場の特徴:

民営のペット火葬場では、料金が1万円から5万円程度と公営に比べて高価ですが、ペット一体ずつの個別火葬が可能で、遺骨を持ち帰ることができます。

また、お葬式を執り行うことができる施設もあり、ペットとの最後のお別れを自分の望む形で行うことが可能です。

ペット火葬場を選ぶ際には、料金だけでなく、どのようなお別れを望むかによっても選択が異なるため、公営か民営かを慎重に選択することが大切です。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

火葬までの段取りのまとめ

ここまで火葬の段取りや流れなどを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 病院で亡くなった場合には死亡診断書を死亡退院時に受け取ることができる

- 骨壺にお骨を入れる際には箸を使い2人で1つのお骨を一緒に挟んで骨壺に収める

- 納めの式とは棺の中に花を入れて故人と最後のお別れをする儀式になる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

スポンサーリンク都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2022.11.19

近所の人の出棺の見送りへは行くべき?服装の注意点は?

お葬式

更新日:2024.01.24

火葬の時にピンク色の遺骨があるのはなぜ?収骨拒否についても解説

お葬式

更新日:2024.04.02

火葬許可証と埋葬許可証の違いは?紛失した時の再発行の仕方なども紹介