お葬式

男性必見!葬儀のバッグのマナーは?葬式の持ち物についても解説

更新日:2022.11.21 公開日:2021.07.18

記事のポイントを先取り!

- 黒色で、光沢がなく動物の革を使用していないものを選ぶ

- 基本的に男性は鞄を持参しない

- 持ち物は香典や数珠など最小限に抑える

葬儀に参列するときに、どのようなカバンを選べばいいのか悩みますよね。

この記事では、葬儀のカバンのマナーを紹介していきます。

他にも、葬儀に必要となる持ち物についても紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

男性はバッグを持たないことが一般的

葬儀における男性のバッグマナーとして、バッグを持っていかないことが挙げられます。

そもそも、葬儀での持ち物が男性はとても少ないことから、バッグを持っていかないことがマナーとなりました。

参列にあたって必要な持ち物は、スーツのポケットや同席している女性に持ってもらうようにしましょう。

会社帰りに参列する場合

会社帰りに直接式場に行く時は、ビジネスバッグやリュックを持っていることもあると思います。

それらはカジュアルなものであったり反射する金具がついていたりと、お葬式の場に相応しいものとは言えません。

そのため、式に参列する場合は一度帰宅するか駅のコインロッカーに預ける、もしくは金具を外すなど何かしらの対策を取るのが無難です。

荷物がかさばる場合にはバッグを使用する

ただし、どうしても細かい荷物がかさばってポケットが膨らんでしまう場合などは、バッグを使用しても問題はありません。

その際には、黒色で落ち着いたデザインのセカンドバッグやクラッチバッグを選びます。

女性と同様、革製品やエナメル生地、金具がついたものは避けましょう。

葬儀で使うバッグにおけるマナー

葬儀で使うバッグのマナーを紹介します。

バッグにはたくさんの種類があるため、葬儀ではどのバッグを使えばよいか分かりませんよね?

ですから、ここでは主にバッグのマナーを紹介します。

ぜひ、どのバッグを使うか選ぶ時の参考にしてください。

光沢のあるものは避ける

フォーマルバッグの中でも光沢のある製品は、華やかであるため葬儀の場ではふさわしくありません。

そのため、エナメル素材など鞄自体が光沢のある生地で作られているものは避けるべきです。

葬儀で持つ鞄は、光沢のないマットな黒生地で作られたものを選ぶようにしましょう。

動物柄の革を使用したものは避ける

クロコダイルやリザードなど、動物柄の革製品は殺生を連想させるので葬儀の場ではタブーです。

基本的に合皮は問題ないとされています。

しかし、見た目で本革か合皮か判断出来ない場合や、地域の風習により革製品が相応しくないとされている場合もあるので、布製品を使用するのが無難です。

合皮でも、クロコダイル柄などの動物の革らしさを押し出したものはやめ、無地の主張が薄いものにするのがマナーです。

金具がついているものは避ける

金具は華美な印象を与えるので避けた方が良いでしょう。

留め具に金属やマグネットを使用されている鞄が多くありますが、光が反射するものはマナー違反になります。

留め具がグレーなどマットな色合いに着色されたものを使用するか、かぶせなどで留め具自体が隠れるタイプの鞄を使用するのがベストです。

小さめのものを選ぶ

葬儀のようなフォーマルな場では基本的に小さめのフォーマルバッグを選ぶようにしましょう。

サイズが大きすぎるとカジュアルな印象を与えてしまいます。

普段使いの財布が大きいものでバッグに入りきらない場合は、持ち物を小さくまとめるように工夫すると良いでしょう。

また、大きな荷物がある場合は、ロッカーに入れたりしてできるだけ葬儀場に持ち込まないようにしましょう。

バッグに入らない場合にはサブバッグを持つ

小さいお子さんがいる女性などはどうしても荷物が増えてしまいます。

そのような場合は、小さく折り畳めるサブバッグを持参すると良いです。

サブバッグを持ち歩く際も、ハンドバッグと同様に黒色でデザインのないものが望ましいです。

あくまでもサブバッグになりますので、デザインをあまり気にする必要はありません。

しかし、光沢のある素材の物や、派手な装飾の物は避けた方が良いでしょう。

底鋲のあるバッグがおすすめ

お葬式やその後の会食では、バッグを床に置く機会も多いでしょう。

底に鋲がついていないとバッグの底面が傷ついてしまいます。

バッグを長持ちさせるためにも、底鋲のあるものがベストです。

なお、底鋲に金属が使われていても失礼になりません。

葬儀の女性用のバッグに関してさらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をお読みください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

学生のバッグについて

基本的に、学生の場合は普段通学で使っているバッグで構いません。

しかし、使用しているバッグが派手だったり大きすぎるものの場合は代わりに手提げバッグを持ちましょう。

手荷物がない場合は手ぶらでも大丈夫です。

葬儀の持ち物

小さいお子さん連れや葬儀の受付のお手伝いをするなど、特別な理由が無い限り持ち物は最小限に留めましょう。

何を持っていけばよいのかは下記を参照ください。

香典

葬儀に参列するときは香典を持っていきましょう。

香典の相場は5,000円程度ですが、あくまでも目安となります。

故人との関係性や年齢に対応した額を持っていきます。

香典については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

袱紗(ふくさ)

袱紗とは、金品を贈る時にほこりなどがつくのを防ぐための、風呂敷や四角い布のことを言います。

香典を入れる袱紗は無地で色は寒色系のものを選びましょう。

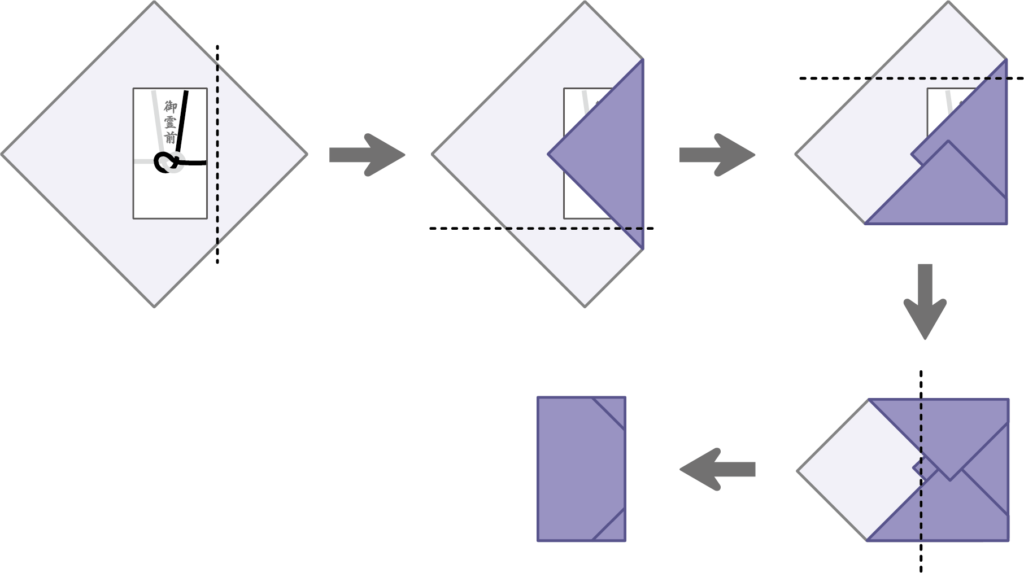

香典の包み方は以下の画像を参考にしてください。

数珠

仏式の葬儀に参列する場合は、儀式の最中や焼香時に数珠が必要になります。

数珠の種類は宗派によって変わりますが、手持ちの数珠で構いません。

男女で数珠の種類は異なり、混同することはできないので注意してください。

葬儀の数珠に関してさらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をお読みください。

ハンカチ

ハンカチは黒もしくは白で無地のものを使用します。

適切なハンカチがない場合はハンドタオルでも問題ありません。

多くの人の目に触れる機会があるものなので、事前にアイロンをかけ、綺麗に折りたたんでおきましょう。

葬儀の持ち物について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をお読みください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

焼香の際のバッグの置き場は?

焼香時にバッグはどうすればよいのでしょうか。

昨今では焼香スペースの付近に荷物が置ける小さな台が置いてある場合も多いので、それらがある場合は利用するようにしましょう。

荷物を置くための台が用意されていない場合は、自分の焼香の番に椅子に置いて祭壇前に焼香をしに行き、終わったら再び膝の上に置くようにしましょう。

葬儀で持つバッグのまとめ

ここまで、葬儀の際のバッグについて、マナーや注意点を中心にご紹介してきました。

まとめると、以下のようになります。

- 黒色で、光沢がなく動物の革を使用していないものを選ぶ

- 基本的に男性は鞄を持参しない

- 持ち物は香典や数珠など最小限に抑える

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2023.12.06

葬儀後の労いの言葉には何がある?遺族に声をかける際の注意点も解説

お葬式

更新日:2025.05.19

親戚に対してのお悔やみの言葉はなんと伝える?避けるべき言葉や挨拶とは

お葬式

更新日:2024.03.28

義理の祖母の葬儀には参列するべき?お悔やみの言葉についても解説

お葬式

更新日:2024.12.25

お通夜の服装は私服でも大丈夫?私服で良い理由や選び方などを紹介

お葬式

更新日:2022.11.21

葬儀で指輪は身に着けてもいい?葬儀における指輪のマナーを解説

お葬式

更新日:2022.03.31

親族と遺族との違いは何?それぞれの定義を解説