お葬式

葬儀の六文銭とは?納棺時に入れる意味などを解説

更新日:2024.03.17 公開日:2021.08.10

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

葬儀の六文銭について

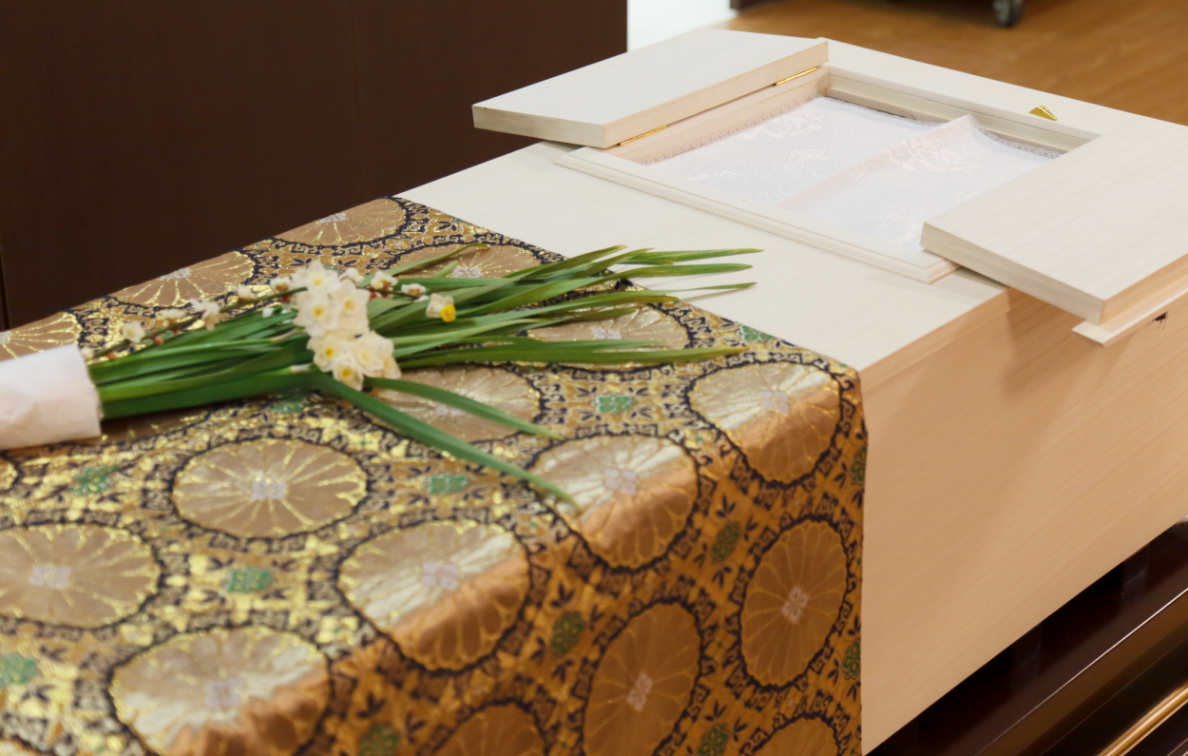

葬儀の際、ご遺体には死に装束が着せられ、故人の思い出の品と共に棺へと納められます。

棺に納める品の中に六文銭があります。

耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?

今回は、葬儀における六文銭について紹介します。

- 六文銭とは何か

- 葬儀における六文銭の役割とは?

- 六文銭は、今のお金に換算すると?

- 六文銭以外に納棺時に入れるものとは?

葬儀における六文銭の役割だけでなく、六文銭と真田家の関係などについても紹介していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

六文銭とは

六文銭とは、葬儀を執り行う上で必要不可欠なものです。

故人を見送る際、故人と共に棺に納める品物を副葬品といいます。

葬儀における六文銭は、この副葬品の一つとされています。

仏教において人は死後、成仏するための冥途の旅へと旅立つと考えられています。

その旅の途中で必要とされるお金が六文銭です。

また、冥途で使うお金なので、冥銭とも呼ばれます。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

葬儀の六文銭の役割

納棺の際に六文銭を入れるのが一般的となっていますが、これにはきちんとした役割があります。

ここでは、葬儀における六文銭の役割について、詳しく紹介します。

三途の川の渡し賃

冥途の旅の途中にあるのが、この世とあの世を隔てる三途の川です。

成仏するためには、この三途の川を渡らなければなりません。

しかしながら、三途の川を泳いで渡ることはできず、必ず舟で渡らなければなりません。

その舟の渡し賃として必要なのが六文銭です。

したがって、葬儀における六文銭は最後の交通費であると言えます。

三途の川には、奪衣婆(だつえば)と懸衣翁(けんえおう)という夫婦の番人がいると言われています。

それらは、舟の渡し賃がない者に対し、衣服をはぎ取ってしまうとされています。

六文銭は難所を越えるためのお守りとしての役割も担っているのです。

現代では紙の六文銭を入れる

葬儀では、納棺の際に六文銭を入れるのが一般的です。

しかし、現代では法律によって現金を燃やすことは禁止されています。

また、現代において「文」というお金は存在しておらず、燃え残ることからレプリカを火葬することも難しいです。

そのため、実際の葬儀で納棺の際に入れる六文銭は、本物のお金ではなく六文銭を印刷した紙を使用しています。

六文銭を棺に入れる方法

六文銭を棺に入れる際には、六文銭を直接棺に入れるのではなく、袋に入れてから棺へと納めます。

ここでは、六文銭を棺に入れる方法について紹介します。

頭陀袋(ずたぶくろ)に入れる

僧侶がお経を唱えながら、食べ物や金銭の施しを受けて回る姿を目にしたことがある方は多いのではないでしょうか。

これは托鉢(たくはつ)という修行の1つです。

この托鉢を行う際に、僧侶が首からかけている布製の白い袋のことを頭陀袋といいます。

この頭陀袋は死に装束の一つでもあり、六文銭を棺に入れる際には、六文銭をこの頭陀袋の中に入れて棺へと納めます。

頭陀袋(ずたぶくろ)を首から下げる

死に装束として頭陀袋を用いる場合にも、僧侶と同じように故人の首に頭陀袋をかけます。

そしてそのまま葬儀から火葬までを行います。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

六文銭と真田家の関係

戦国武将が好きな方であればご存知かもしれませんが、有名な武将の一人に「真田幸村」がいます。

この真田家の家紋が六文銭であることは有名な話です。

真田幸村の祖父である真田幸隆は、三途の川の渡し賃とされる六文銭をモチーフとして家紋をつくりました。

いつでも三途の川を渡る覚悟で戦いに挑むという意気込みが込められていると言われています。

本来「六文銭」とは、この真田家の家紋をさす名称です。

仏教においては六道銭という呼び方が正しいとされています。

六道とは、

- 天上道

- 人間道

- 修羅道

- 畜生道

- 餓鬼道

- 地獄道

の六つの道をさし、これらは人が輪廻転生する世界であるとされています。

スポンサーリンク六文銭は今のお金に換算すると?

三途の川の渡し賃とされる六文銭は、現代のお金に換算するといくらになるのでしょうか?

時代にもよりますが、現代のお金に換算すると、一文は30円~50円程度と言われています。

したがって、六文を現代のお金に換算すると、180円~300円程度となります。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

六文銭以外に納棺時に入れるもの

六文銭以外の副葬品には、次のようなものがあります。

- 故人が好きだった花やお菓子

- 生前故人宛に届いた手紙や、家族から故人へ宛てたお別れの手紙

- 生前故人が気に入っていた服や帽子など

- 故人の写真

- 千羽鶴や御朱印帳

副葬品として棺に入れることのできるものは、燃えやすいものです。

あの世に連れて行かれるとの言い伝えにより、生きている方の写真を入れることはタブーとされています。

葬儀の六文銭のまとめ

今回の記事では、葬儀における六文銭について紹介してきました。

今回の記事をまとめると、次のようになります。

- 葬儀における六文銭とは、故人が冥途の旅で必要とされるお金のこと

- 六文銭は、故人が三途の川を舟で渡るための渡し賃

- 六文を現代のお金に換算すると、180円~300円程度となる。

- 棺の中に納めていいものは故人が好きだったものや関係のある燃えやすいもの

これらの情報が、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2023.06.06

真言の意味や効果とは?覚えておきたい真言についても紹介

お葬式

更新日:2024.04.04

天理教の葬儀の費用相場はいくら?葬儀の特徴・流れ・マナーを説明

お葬式

更新日:2024.04.13

葬儀で神主さんへのお礼が必要なタイミングは?使う封筒などを解説

お葬式

更新日:2025.06.20

天台宗の葬儀とは?特徴や流れ、マナー・お布施についても解説

お葬式

更新日:2022.01.18

神葬祭の祭壇には何が必要?正しい飾り方や神葬祭の流れを解説

お葬式

更新日:2022.05.18

氏子ってどういう意味?神社との関係や檀家との違いも解説