法事法要

真言宗で唱えられるお経は?種類や意味、葬儀の特徴も解説

更新日:2022.04.12 公開日:2022.05.02

記事のポイントを先取り!

- 真言宗は空海が広めた

- 真言宗には5つのお経がある

- 灌頂や土砂加持は特徴的な儀式

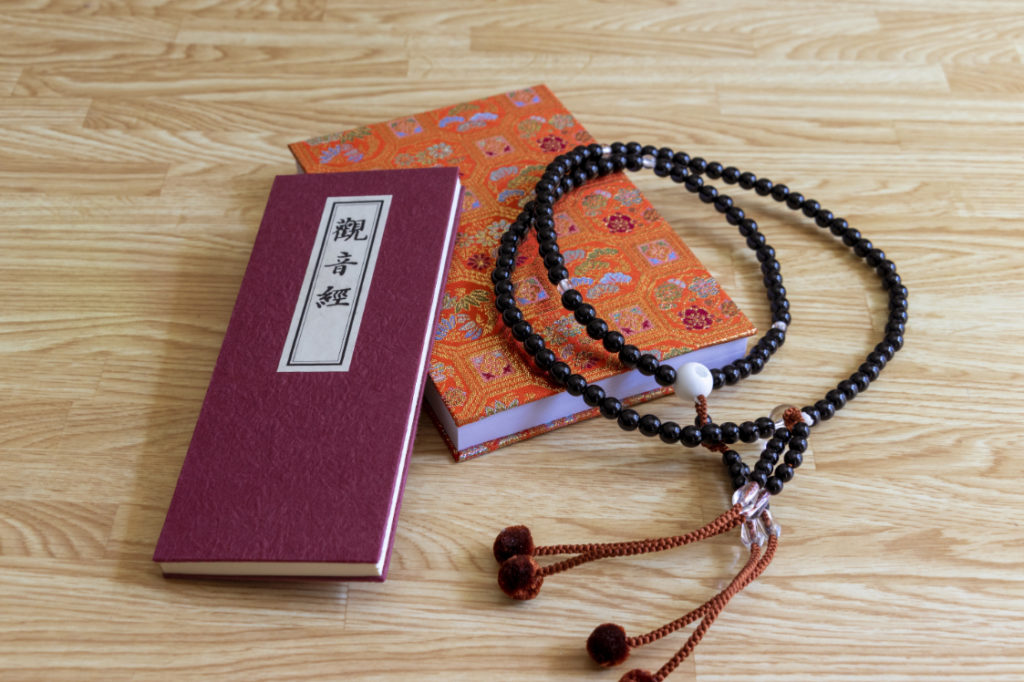

- 真言宗では振分数珠を使う

真言宗で唱えられるお経についてご存じでしょうか。

真言宗で唱えられるお経の種類や意味について知っておきましょう。

そこでこの記事では、真言宗で唱えられるお経について詳しく説明していきます。

この機会に、真言宗で行われる葬儀の特徴も覚えておきましょう。

般若心経の全文をふりがな付きで紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

真言宗とは

真言宗とは、仏教の中の13ある宗派の一つで、平安時代初期に空海が日本へ広めたとされています。

空海は密教を学ぶために中国へ留学しました。

言葉だけではなく、心身で感じる全てを使って、秘密とされる教えや礼儀作法を師匠から弟子へと伝承するのが密教です。

空海がその密教を日本へ伝えたのが真言宗の始まりであり、このことから真言宗は真言密教と呼ばれることもあります。

空海は、師匠である恵果和尚(けいかかしょう)の1,000人を超える弟子の中から密教の継承者として選ばれました。

半年という短い期間の中で、空海は恵果和尚から密教の伝授を受けましたが、その年の12月に和尚が亡くなり、その翌年に空海は日本に帰国します。

その後日本に帰国した空海によって全国行脚が行われ、真言宗は広まったとされています。

現在真言宗は、古義真言宗・新義真言宗・真言律宗の3つに大きく分けられます。

また、真言十八本山ともよばれている通り、宗派は全部で18あります。

中でも、古義真言宗は空海の最初の教えを重視している宗派で、13の宗派が該当します。

新義真言宗は、宗派を再生しようとして高野山を追われた覚鑁(かくばん)が始めた宗派です。

また、真言律宗は真言宗と仏教の一派である律宗が融合して生まれたとされています。

真言宗のお経の種類

真言宗には様々な種類のお経がありますが、その中でも般若心経や法華経などは特に有名です。

真言宗で読まれるお経には以下のような種類があります。

- 般若心経

- 理趣経(りしゅきょう)

- 遺教経(ゆいきょうぎょう)

- 法華経

- 十三仏真言

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

真言宗のお経の意味

真言宗では様々なお経が唱えられます。

そのお経のもつ意味を、それぞれ詳しく説明していきましょう。

般若心経

般若心経の正式名称は般若波羅蜜多心経(はんにゃはらみったしんぎょう)といい、真言宗に限らず、多くの宗派で読まれています。

彼岸というのは、安らかな気持ちでいられる苦しみのない世界のことをいいます。

仏様は、この彼岸にたどり着くための大切な教えを説きました。

また此岸というのは、私達がいる愚かさやわがままが生まれる世界です。

般若心経では、此岸から彼岸にいたるための偉大な知恵を説いています。

そして、観音菩薩が弟子に呼びかけるような形で、空の思想を説いています。

空の思想では、真実の世界には実体というものがないため、悩みや解決方法がないとしています。

しかし、苦しみを知ることで欲や夢を見ることから離れられ、その苦しみからは開放されると説いているのです。

理趣経

理趣経は、真言宗でよく使われる般若経典の一つです。

他の経典とは異なり、声に出して読むことで徳が得られるとしています。

大きな特徴としては、理趣経が煩悩に対して肯定的だということです。

理趣経には十七清浄句という、情交などの様々な欲望を肯定している句があります。

これは人が汚れているのではなく、欲望によって道を間違えることが問題なので、悟りの道へと励むことが大切だという教えです。

しかし、情交や欲望を肯定するお経だと誤った解釈をされ、勘違いされることもあったとされています。

遺教経

遺教経の正式名称は、仏垂般涅槃略説教誡教(ぶっしはつねはんりゃくせつきょうかいきょう)といいます。

仏様が亡くなる前に弟子たちに残した最後の説法です。

8種の訓戒「小欲、知足、楽寂浄、勤精進、不忘念、修禅定、修智慧、不戯論」を守れば悟りに到達できるという、八大人覚という教えを説いています。

法華経

法華経の正式名称は、妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)といいます。

大乗仏教経典のひとつで、仏様が亡くなる前に弟子たちに向けて説いた教えです。

お経の中では釈迦の弟子である19人の如来や菩薩が登場し、過去世界から未来までの壮大なドラマが描かれているのが特徴です。

十三仏真言

十三仏真言とは、真言宗で唱えられる仏様の真実の言葉です。

十三仏とは、不動明王、釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩、地蔵菩薩、弥勒菩薩、薬師如来、観音菩薩、勢至菩薩、阿弥陀如来、阿閦如来、大日如来、虚空蔵菩薩を指しています。

勤行や法要の際にはそれぞれの真言を唱えて、追善供養を行っています。

それぞれの真言が短く、他のお経に比べると覚えやすいのが特徴です。

ただ、一部の宗派では唱えられないこともあるようです。

般若心経の全文・ふりがな付きで紹介

ここでは、般若心経の全文をふりがな付きで紹介します。

唱えるだけでも心が落ち着くとされる般若心経を、一度唱えてみてください。

仏説摩訶般若波羅蜜多心経

ぶっせつまか はんにゃはらみた しんぎょう

観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空

かんじざいぼさつ ぎょうじんはんにゃはらみったじ しょうけんごうんかいくう

度一切苦厄 舎利子 色不異空 空不異色 色即是空

どいっさいくやく しゃりし しきふいくう くうふいしき しきそくぜくう

空即是色 受想行識亦復如是 舎利子 是諸法空相

くうそくぜしき じゅそうぎょうしきやくぶにょぜ しゃりし ぜしょほうくうそう

不生不滅 不垢不浄 不増不滅 是故空中

ふしょうふめつ ふくふじょう ふぞうふげん ぜこくうちゅう

無色 無受想行識 無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法

むしき むじゅそうぎょうしき むげんにびぜっしんい むしきしょうこうみそくほう

無眼界 乃至無意識界 無無明亦 無無明尽

むげんかい ないしむいしきかい むむみょうやく むむみょうじん

乃至無老死 亦無老死尽 無苦集滅道 無智亦無得

ないしむろうし やくむろうしじん むくしゅうめつどう むちやくむとく

以無所得故 菩提薩埵 依般若波羅蜜多故

いむしょとくこ ぼだいさつたえ はんにゃはらみったこ

心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖 遠離一切顛倒夢想

しんむけいげ むけいげこ むうくふ おんりいっさいてんどうむそう

究竟涅槃 三世諸仏 依般若波羅蜜多故

くきょうねはん さんぜしょぶつ えはんにゃはらみったこ

得阿耨多羅三藐三菩提 故知般若波羅蜜多

とくあのくたらさんみゃくさんぼだい こちはんにゃはらみった

是大神呪 是大明呪 是無上呪 是無等等呪

ぜだいじんしゅ ぜだいみょうしゅ ぜむじょうしゅ ぜむとうどうしゅ

能除一切苦 真実不虚 故説般若波羅蜜多呪

のうじょいっさいく しんじつふこ こせつはんにゃはらみたっしゅ

即説呪日 羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦

そくせつしゅわっ ぎゃてい ぎゃてい はらぎゃてい はらそうぎゃてい

菩提薩婆訶 般若心経

ぼじそわか はんにゃしんぎょう

仏説摩訶般若波羅蜜多心経

ぶっせつまか はんにゃはらみた しんぎょう

観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空

かんじざいぼさつ ぎょうじんはんにゃはらみったじ しょうけんごうんかいくう

度一切苦厄 舎利子 色不異空 空不異色 色即是空

どいっさいくやく しゃりし しきふいくう くうふいしき しきそくぜくう

空即是色 受想行識亦復如是 舎利子 是諸法空相

くうそくぜしき じゅそうぎょうしき やくぶにょぜ しゃりし ぜしょほうくうそう

不生不滅 不垢不浄 不増不減 是故空中

ふしょうふめつ ふくふじょう ふぞうふげん ぜこくうちゅう

無色 無受想行識 無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法

むしき むじゅそうぎょうしき むげんにびぜっしんい むしきしょうこうみそくほう

無眼界 乃至無意識界 無無明亦 無無明尽

むげんかい ないしむいしきかい むむみょうやく むむみょうじん

乃至無老死 亦無老死尽 無苦集滅道 無智亦無得

ないしむろうし やくむろうしじん むくしゅうめつどう むちやくむとく

以無所得故 菩提薩埵 依般若波羅蜜多故

いむしょとくこ ぼだいさつたえ はんにゃはらみったこ

心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖 遠離一切顛倒夢想

しんむけいげ むけいげこ むうくふ おんりいっさいてんどうむそう

究竟涅槃 三世諸仏 依般若波羅蜜多故

くきょうねはん さんぜしょぶつ えはんにゃはらみったこ

得阿耨多羅三藐三菩提 故知般若波羅蜜多

とくあのくたらさんみゃくさんぼだい こちはんにゃはらみった

是大神呪 是大明呪 是無上呪 是無等等呪

ぜだいじんしゅ ぜだいみょうしゅ ぜむじょうしゅ ぜむとうどうしゅ

能除一切苦 真実不虚 故説般若波羅蜜多呪

のうじょいっさいく しんじつふこ こせつはんにゃはらみったしゅ

即説呪日 羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦

そくせつしゅわっ ぎゃてい ぎゃてい はらぎゃてい はらそうぎゃてい

菩提薩婆訶 般若心経

ぼじそわか はんにゃしんぎょう

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

真言宗の葬儀の特徴

真言宗の葬儀における、特徴的な儀式の内容についてご説明します。

枕経

枕経とは、臨終にあたり故人の枕元でお経を唱えることをいいます。

昔は自宅で死を迎えることが一般的だったため、故人が極楽浄土へ向かえるように、亡くなる前から僧侶がお経を唱えていました。

現代では、枕経は亡くなった直後や、故人の遺体を自宅または葬儀会場に安置した夜に行います。

ただ、枕経自体を省略するケースも増えているようです。

枕経を行う際には、枕飾りと呼ばれる祭壇を設け、僧侶が読経をします。

灌頂

灌頂(かんじょう)とは、故人の頭に数滴の水をかけて、無事に極楽浄土へ送るための儀式です。

他の宗派では見られない儀式とされています。

結縁灌頂や伝法灌頂、受明灌頂など、いくつかの種類があります。

土砂加持

真言宗の葬儀で特徴的な儀式とされているものに、土砂加持があります。

これは、祈祷した土砂を故人にかけることで生きている間に行った悪行の罪を滅ぼし、故人を成仏させる儀式です。

土砂加持に用いられる土砂は、光明真言という真言宗のお経を唱えた神聖な土砂です。

お墓や、卒塔婆にかけても効果があるとされています。

また、成仏していない魂を救うためにも行います。

真言宗の葬儀の流れ

真言宗の葬儀は以下のような流れで行われます。

- 僧侶入道

僧侶が入場し、法要前の密教の準備を行います。

- 塗香(すこう)、三密観、護身法、加持香水

故人を清めるための一連の儀式を行います。

- 三礼(さんらい)、表白(ひょうびゃく)、神分(じんぶん)

大日如来に故人への導きをお願いし、感謝を示す一連の儀式です。

- 声明

お経に節をつけた仏教音楽を唱えます。

- 授戒作法

大日如来の弟子となるための儀式で、故人の髪を剃り、十善戒などを授けて戒名をつけます。

- 引導の儀式

故人に仏門へ入ることを伝えながら、再び表白と神分を行って死後苦しまないように導く儀式です。

ここで灌頂を行うことで、故人の即身成仏が叶います。

- 破地獄の儀式

故人が地獄に落ちないよう、破地獄の真言を与えます。

ここまでの儀式を終えると即身成仏が叶うとされますが、破地獄の儀式は省略されることもあるようです。

- 焼香~出棺

一連の儀式が終わったら、僧侶が諷誦文(ふじゅもん)を唱えるなかでの焼香となります。

焼香の回数は3回で、線香も3本立てます。

焼香後に僧侶が導師最極秘印を結び、3回指を鳴らして出棺となります。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

真言宗の葬儀マナー

真言宗の葬儀において、押さえておきたいマナーについてご説明します。

焼香の作法

真言宗の焼香は、以下のような方法で行います。

- 焼香台に進む

- 3回焼香を行う(お香は額の高さまであげる)

- 合掌

参列者の数によって、焼香は1回に短縮する場合もあるようです。

また、額に3回の焼香を行い、お線香を3本立てるとされていますが、地域差があるため異なる場合もあります。

香典の包み方

真言宗での葬儀の際は、香典袋の表書きには「御霊前」や「御香典」が使われます。

香典に入れる金額は、差出人の年齢や故人との関係性によって変わってきます。

友人や会社関係者では5,000円程度、身内の場合は1~10万円程度が目安です。

表書きの下にはフルネームで差出人名を記載し、中袋にはいくら包んだのか漢数字で金額を記載します。

数珠の使い方

真言宗の数珠は、振分数珠(ふりわけじゅず)と呼ばれます。

本連といわれる108個が連なっているものです。

数珠を両手の中指にかけたらそのまま手を合わせ、房を自然に上から垂らした状態で使用します。

真言宗で唱えられるお経まとめ

ここまで真言宗で唱えられるお経の種類や意味、葬儀の特徴などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 真言宗は空海が中国で学んだ密教を日本で伝えたことが始まりである

- 真言宗で唱えられるお経は、般若心経、理趣経、遺教経、法華経、十三仏真言

- 真言宗における葬儀の際の特徴的なものとして、灌頂や土砂加持などがある

- 真言宗では振分数珠と呼ばれる数珠を使用する

これらの記事が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2022.12.24

厄払い・厄祓いで初穂料の封筒は何を使う?書き方や包み方、相場も解説

法事法要

更新日:2022.08.21

七回忌のお供えには何を用意すれば良い?相場やNGな物も紹介

法事法要

更新日:2025.03.20

会食なしの法事でも御膳料は必要?相場や書き方についても解説

法事法要

更新日:2025.03.31

四十九日とは?過ぎると故人はどこに行くの?死後の行き先と故人の道のりについて解説

法事法要

更新日:2022.05.14

香典の金額は夫婦だといくら必要?香典袋の書き方についても説明