お葬式

真言宗の葬儀の特徴とは?流れ、マナーについて解説

更新日:2022.05.16 公開日:2021.06.28

人生において一度は葬儀への参列を経験すると思います。

しかし、宗派による葬儀の違いを具体的に把握している人は多くないと思います。

では、真言宗の葬儀の場合はどうでしょうか?

今回は真言宗の葬儀に関して以下の項目を中心に説明します。

- 真言宗の葬儀の特徴

- 真言宗の葬儀の流れ

- 真言宗の葬儀のマナーや作法

ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

真言宗とは

真言宗は、平安時代の高僧である空海によって日本に開かれた仏教の一派です。

最終の目的を「即身成仏」とし、「密教」であるため師から弟子への口伝によって伝授されていきます。

本尊は万物すべてが生まれたとされる”大日如来”です。

真言宗における葬儀の意義は「この世で身につけた悪習を清め、故人を大日如来のいる密厳浄土(みつごんじょうど)へ送り出す」ことです。

真言宗の葬儀の特徴、特異性

真言宗の葬式では、一般的な葬儀では行わない特徴的な儀式を行います。

では、それぞれ詳しくご説明します。

灌頂(かんじょう)

故人の頭に水をかけて仏の位に上がったことを証明する真言宗特有の儀式です。

水をかけるといっても数滴程度で、かけるふりのみをすることもあります。

土砂加持(どしゃかじ)

光明真言の呪文を唱えて清めた土砂を故人にかけ、悪行の罪滅ぼしを行い故人を成仏させる儀式です。

滅罪生善(めつざいしょうぜん)と呼ばれる行為になります。

こちらも真言宗特有の儀式です。

枕経(まくらきょう)

臨終にあたり、枕元でお経を唱えることです。

自宅で死を迎えることが一般的だった昔に比べて、現代は病院で死を迎えることが多いため行わないのが主流です。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

真言宗の葬儀の流れ

続いて、真言宗の葬儀の流れについて納棺式・お通夜、葬儀、葬儀後の法要の3つに分けてご紹介します。

納棺式・お通夜

故人がなくなった際はお通夜の前に僧侶を呼んで枕経を挙げてもらいます。

納棺式の時は土砂加持が行われ、棺が祭壇に設置されます。

その後お通夜が始まり、通夜法事をいただいた後に、通夜振る舞いで遺族や参列者が故人を偲ぶ時間を過ごします。

葬儀

僧侶が入堂した後の流れは以下の通りです。

- 塗香(ずこう)…故人の体に香を塗ってけがれを取り除くことです。

三密観(さんみつかん)…即身成仏させるために「吽(うん)」の字を身・口・意で念じることを指します。

護身法(ごしんぼう)…5つの印を結び、心身を整える儀式です。

加持香水(かじこうずい)の法・・・祈りによって浄化した香水を故人にかけることです。 - 三礼(さんらい)…仏僧侶へ帰依を表すために週礼・儀礼・礼記を唱えます。

表白(ひょうびゃく)・神分(じんぶん)…故人が浄土へ住生するよう、大日如来へささげる祈りです。

神分(じんぶん)…降臨してくる大日如来への感謝やお礼を行います。 - 剃髪(ていはつ)…僧侶が偈文(げもん)を唱えながらカミソリで故人の頭髪を剃ります。

授戒(じゅかい)…故人に戒名を授けます。 - 引導の作法 …再び表白・神分を行い灌頂をへて、地獄の道に行くことのないように弥勒三種(みろくさんしゅ) の

印明を授けます。

その結果即身成仏へと導きます。 - 破地獄(はじごく)の作法

まず破地獄の真言を与え、故人の心にある苦しみを取り除きます。

近年では簡略化されるようになりました。 - 焼香~出棺

僧侶が故人の功績を称えるための諷誦文(ふじゅもん)を唱え、その間に焼香します。

その後続進仏果が祈願され、僧侶が「導師最極秘印」という印を結んで、亡者を送り出し諸菩薩にお帰り頂くために指を3回鳴らします。

そして撥遣(はっけん)、つまり魂を抜きます。

3回指を鳴らし、出棺します。

最後にお花を添えて出棺となります。

真言宗の葬式のマナー・作法

真言宗の葬儀のマナーなどを知ることも大切です。

マナーを知っておけば、事前に余裕を持って葬儀の準備ができるからです。

真言宗の葬儀に参列する際に、把握しておきたいマナーや作法を以下にまとめました。

事前準備

葬儀をスムーズに行えるように事前準備をしっかりと行うことが大切になります。

直前になってから焦って準備を始めると、葬儀の内容に不備が出たりすることもあるので注意しましょう。

服装のマナー

喪服は格式によって3段階に分かれています。

格式が高い順から正喪服、準喪服、略式喪服に分かれています。

服装は1番格式が低い略式喪服でも問題ありませんが、遺族の場合は正式喪服を用意しておきましょう。

また、特別な理由のない場合は結婚指輪以外のアクセサリーは外します。

喪明けまでは、七日の法要ごとに黒一色の衣装から普段着に移行していくという作法があります。

そのため、四十九日法要は通常の礼服で参加します。

香典の包み方

真言宗の葬儀での香典袋の表書きは、「御霊前」、「御香典」と書くことが一般的です。

包む料金は身内であれば1~10万円程度、友人や会社関係である場合は 5千円程度です。

真言宗は、香典に関して特定の金額が決まっているわけではありません。

そのため、一般的な香典の金額を目安に金額を決めることをおススメします。

表書きの下にフルネームの差出人名を、中袋には漢数字で包んだ金額を記載します。

複数人で香典を用意する際は「○○一同」と記載し、中袋に個々の名前・金額(漢数字で書きます)・住所を記した明細を入れておきます。

その際に、香典袋は袱紗(ふくさ)に入れて持参するのがマナーです。

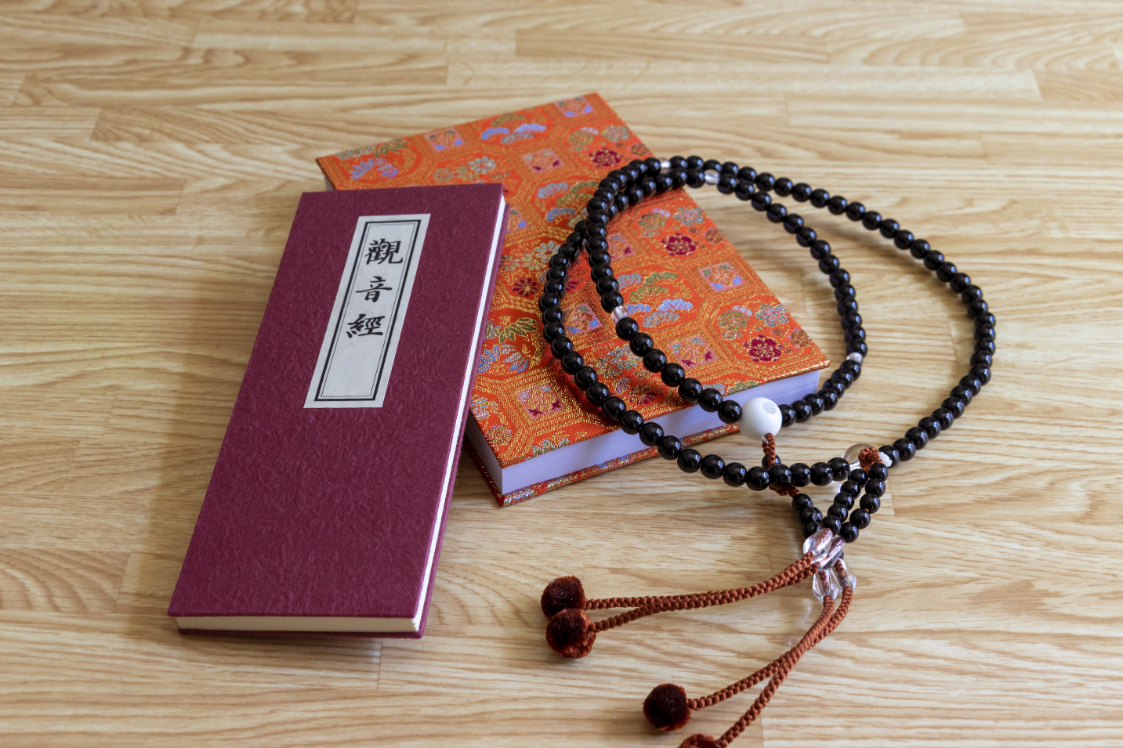

数珠の使い方

数珠の種類や使い方は宗派によって異なります。

真言宗の場合、108個連なっている本連、振分数珠を使用します。

喪主や遺族は本式数珠を用意する必要があります。

それ以外の人は略式数珠でも利用できます。

房が左手首の内側に来るように数珠をかけて右手を合わせ、合掌します。

真言宗では、数珠をこすり合わせるという特徴があります。

108の煩悩を砕くという意味があります。

真言宗の信徒ではない人が参列する際には、現代ではどの宗派でも使用できる略式の数珠もあるためそちらを使用します。

焼香の作法

真言宗の焼香では、3回香をくべるのが正しいです。

参列者の数によっては、焼香を1回に短縮するケースもあります。

その際に、香は「押しいただき」ます(香を額の高さまで掲げること)。

正式な「焼香」の一連動作は以下の通りです。

- 祭壇の前に進み、僧侶・遺族の順に一礼します。

- 焼香台の前に進み、遺影に一礼します。

- 中指・人差し指・親指で抹香(まっこう)をつまみます。

→抹香を目の高さまで持ち上げます。

→この動作を3回行います。 - 遺影へ合掌し一礼します。

- 僧侶・遺族の順に一礼します。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

真言宗の葬儀のお経

真言宗の葬儀で唱えられる代表的なお経を以下にあげました。

- 般若心経…真言宗に限らずほとんどの宗派で読まれます。

- 理趣経(りしゅうきょう)…般若経典の一つで、真言宗でよく使われるお経です。

理趣経の大きな特徴は煩悩に対して肯定的な点です。 - 遺教経(ゆいきょうぎょう)…日本の禅宗で仏祖三教として重宝されてきたお経です。

般若心経の約10倍もの量があります。

- 法華経…釈迦が説いた仏教の中で最高の教えとされ、天台宗では最高のお経とされています。

- 十三仏真言…真言宗で唱えられる真言です。

それぞれの真言が短いことが特徴として挙げられます。

真言宗の葬儀のお布施

真言宗の葬儀のお布施の相場は30万円~100万円です。

内訳は以下の通りです。

- 戒名料…戒名のランクによって、金額の幅が変動します。

戒名料は仏弟子になった証として故人に戒名を授けるために捧げます。 - 戒名のランクを特に指定しない場合の費用は30万円程度が相場です。

- 読経・葬儀の場で僧侶に読経をして頂いたお礼としてお渡しするお布施です。

読経料の費用相場は約10万~30万円で、平均して約25万円です。 - 御車料・・・僧侶に葬儀式場に来て頂いたことに対するお礼として捧げます。

値段の相場は1万円前後です。 - 御膳料・・・葬儀の際に僧侶に対して用意する食事の代わりとして捧げます。

料金の相場は1万円前後です。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

真言宗の葬儀のまとめ

ここまで真言宗の葬儀の特徴・特異性、真言宗の葬儀の流れ、真言宗の葬儀のマナー・作法などを中心にお伝えしてきました。

今回の内容をまとめると以下のようになります。

- 真言宗の葬儀の特徴や特異性は、灌頂、土砂加持、枕経です。

- 真言宗の葬儀の流れはまず塗香・三密観・護身法・加持香水を行い、三礼・表白・神分をします。そして、授戒の作法と引導の作法、破地獄の作法を行います。最後に焼香を行い、出棺して終わりです。

- 真言宗の葬儀のマナー・作法は遺族以外は略式喪服でも可能。香典袋の表書きは、「御霊前」、「御香典」と記します。数珠は108個連なっている本連、振分数珠を使用します。焼香の際は3回香をくべ、押しいただきます。

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2024.04.13

葬儀で神主さんへのお礼が必要なタイミングは?使う封筒などを解説

お葬式

更新日:2023.06.06

真言の意味や効果とは?覚えておきたい真言についても紹介

お葬式

更新日:2022.05.18

曹洞宗の葬儀は他の宗派とどう違う?独自の特徴について徹底解説

お葬式

更新日:2022.05.18

葬儀におけるの表書きの書き方は?宗教・法事別に解説!

お葬式

更新日:2022.11.18

時宗とは?浄土教から枝分かれした一派の成り立ちや特徴を解説

お葬式

更新日:2025.05.08

色即是空とは?言葉の意味や空即是色との違いを徹底解説