法事法要

精進落としの香典は用意する?金額の目安と香典返しの品物を紹介

更新日:2022.05.16 公開日:2022.01.22

記事のポイントを先取り!

- 精進落としに香典は必要ない

- 初七日が別日の場合は香典が必要

- 香典返しは消え物が最適

弔事の場で振る舞われる食事の一つに、精進落としがあります。

精進落としに参加した場合、別途香典を渡す必要があるのか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、精進落としの香典についてご紹介します。

この機会に、精進落としに参加した際の香典の扱い方を知っておきましょう。

香典返しに適した品物についても紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

精進落としとは

まずは精進落としの意味や、振る舞われるタイミングなどについて紹介します。

精進落としがどういった理由で振る舞われるようになったか、この機会に知っておきましょう。

精進落としの意味

昔は身内が亡くなった際、通常の食事ではなく、肉や魚が含まれない精進料理を食べる習慣がありました。

そして四十九日を迎えた時に、精進料理から通常の食事へと戻していました。

この通常の食事へ戻すタイミングで行われる食事のことを、精進落としと呼んでいたのです。

時を経て、現在では法要後に僧侶や参列者へお酒や食事を振る舞う席へと変化していきました。

精進落としは、葬儀や法要でお世話になった方々へお礼をする宴席の場へと意味を変えたのです。

精進落としでは、一般的に懐石料理・仕出し弁当などが振る舞われます。

その際、慶事で振る舞われる伊勢海老・鯛などを使ったメニューは、精進落としの場ではふさわしくないので注意しましょう。

一般的に精進落としは、火葬場まで行った人が参加します。

そのため、事前に人数分の料理を用意しておきます。

火葬場まで行く人には、前もって精進落としの出欠を取っておくようにしましょう。

精進落しを行うタイミング

精進落としは、昔は四十九日法要後に行うのが一般的でした。

しかし、現在では初七日法要の際に行うことが多くなっています。

また最近では、初七日ではなく火葬後に精進落としを行うケースも多くなっています。

これは初七日の際に、遠方の親族に再度集まってもらうことが負担になると考えられるようになったためです。

精進落としのタイミングは、以前よりも多様化しているといえます。

通夜ぶるまいと何が違うの?

弔事に振る舞われる食事として代表的なものに、通夜ぶるまいがあります。

通夜ぶるまいは通夜の後に行われる食事のことです。

参列者に対して感謝を表し、故人の冥福を祈るために行われます。

精進落としは主に親族が参加しますが、通夜ぶるまいは弔問客も参加します。

そのため、通夜ぶるまいは自然と規模が大きくなるのが特徴です。

また、精進落としは個別で料理が提供され、通夜ぶるまいは大皿で料理が提供されるのが一般的です。

通夜ぶるまいは、事前に参加人数が把握しづらく、弔問客も途中で退席される場合が多いためです。

通夜ぶるまいは、参列者と共に故人を偲ぶための場でもあります。

精進落としで香典は必要?

精進落としに参加する際、香典を用意する必要はあるのでしょうか。

結論からいうと、葬儀に参列して香典を渡していた場合、精進落としに対しての香典を用意する必要はありません。

しかし状況によっては、香典を持っていく必要がある場面もあります。

ここからは精進落としの香典について、詳しく解説していきましょう。

あらかじめ多めに香典を渡す

上述した通り、葬儀で香典を渡した場合、精進落としでもう一度香典を渡す必要はありません。

しかし、食事をいただくにあたって何かお礼をしたい場合には、通常よりも香典を多めに渡すと良いでしょう。

そうすれば、マナー違反にならずに精進落としへのお礼の気持ちを表すことができます。

また、精進落としのお礼として香典を多めに渡す場合、香典に入れた金額の半分を上乗せするのが一般的です。

別日で初七日を行う場合は必要

また、葬儀とは別日に初七日法要が行われる場合があります。

基本的に、葬儀と別日に法要が行われる場合には、香典も持参する必要があります。

初七日法要は基本的に親族のみで行われます。

しかし、故人と関係が深かった場合、遺族から参加を請われることもあるでしょう。

その際は別途香典が必要となるため、事前に用意しておきましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典に入れる金額の目安

次は、初七日の香典で入れる金額の目安について解説していきます。

香典の金額は、故人と自分がどういった関係であったかによって変わってきます。

初七日法要の香典の金額相場は、下記の通りです。

是非参考にしてください。

| 両親の場合 | 1万~10万円 |

| 兄弟の場合 | 1万~5万円 |

| その他の親族の場合 | 1万~3万円 |

| 友人・知人の場合 | 5000~1万円 |

上記に加えて、故人とどれだけ関係が深かったかによっても香典の金額は変動します。

上記の金額は、あくまで目安として考えるようにしましょう。

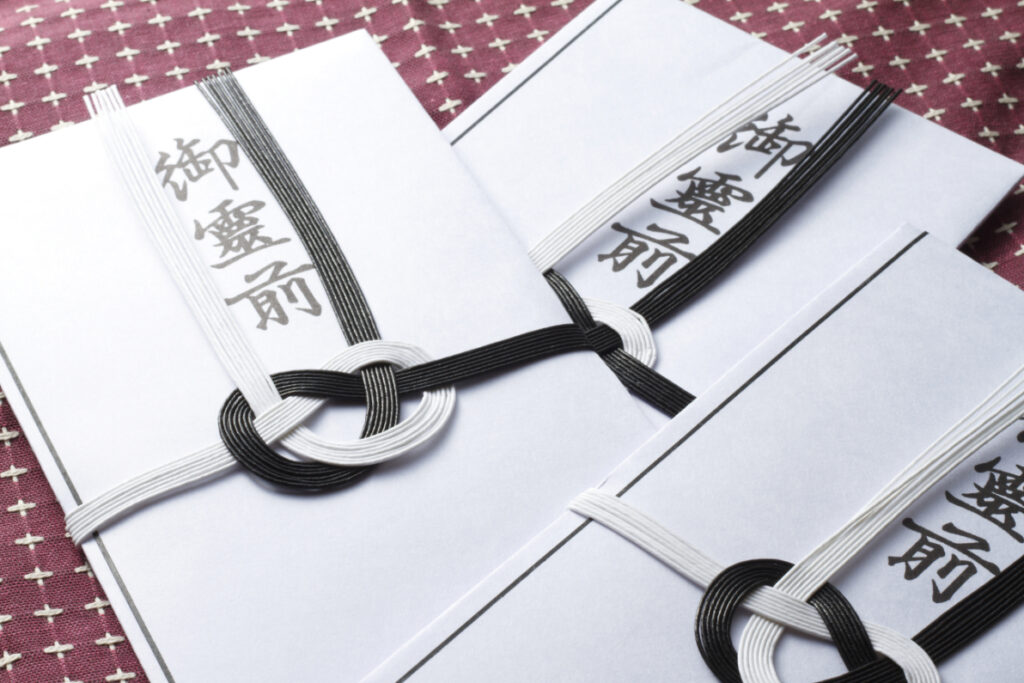

香典袋の種類

初七日で使う香典袋は、基本的に葬儀の際の香典袋と同じもので問題ありません。

仏式であれば、葬儀の場合と同様に、黒白・双銀の水引が付いた不祝儀袋を使います。

また、不祝儀袋は様々な種類のものがありますが、どれを選んでも良いわけではありません。

香典は、金額によって最適な不祝儀袋が決まっています。

そのため、袋と金額が不釣り合いなのはマナー違反だとされています。

例えば、5000円までの香典の場合、水引が袋に印刷されているものを使います。

実際に水引が付いている不祝儀袋は、1万円以上の香典を渡す際に使いましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典袋の書き方

次は香典袋の書き方について解説していきます。

遺族に対して失礼にならないよう、この機会に表書きと中袋を書く際の正式なマナーを知っておきましょう。

表書き

表書きは、外袋の中央、水引の上辺りに縦書きで書きましょう。

仏教では四十九日を迎えるまで、香典の表書きは「御霊前」と書くのが一般的です。

そのため、葬儀や初七日法要の際に香典を渡す場合は、表書きに「御霊前」と書きましょう。

また香典の表書きの下には、誰のものか分かるように自分の名前を忘れずに書きます。

葬儀と同日に初七日法要も行われる場合、香典袋を二つ用意することになります。

初七日用の香典には、表書きの右上に「初七日」と小さく書き、香典の二重渡しだと勘違いされないようにしましょう。

また、四十九日前までは表書きは濃墨ではなく、薄墨で書くのがマナーとされています。

薄墨には「涙で墨が滲んでしまった」という意味が込められており、故人への追悼の意も込められています。

四十九日が過ぎた場合には故人が仏様になるとされているため、表書きは「御仏前」になり、墨も濃墨となります。

表書きを間違えると、故人と遺族に対して失礼になってしまいます。

間違えないように気を付けましょう。

中袋

不祝儀袋に中袋がある場合の書き方は、2通りあります。

1つは、中袋の表側には何も書かず、裏側に香典の金額・住所・名前を書くというものです。

もう1つは、中袋の表側に香典の金額、裏側の左端に住所・名前を書くというものです。

どちらの書き方を選んでも問題ありません。

また、香典の金額は旧字体で書き、「金◯萬円」という形にします。

旧字体で書くことで、数字を読み違えたり書き換えたりできないようにするためです。

例えば1万円を包む場合には、「金壱萬円」と書きます。

住所と名前は、遺族が香典返しを行う際などに必要となりますので、忘れずに書きましょう。

もし中袋がない場合には、不祝儀袋の裏側に金額と住所を記載します。

氏名に関しては、表に書かれているため省略しても問題ありません。

スポンサーリンク香典返しの費用相場と渡し方

ここからは香典返しの費用相場と、香典返しの渡し方についてご紹介します。

自分が遺族側の場合、香典をもらった相手には香典返しを送る必要があります。

以下の情報を参考にしていただけますと幸いです。

香典返しの費用相場

香典返しには、参列者にいただいた香典の金額の3分の1〜半額程度の品物をお渡しします。

参列者によって、香典の金額は異なります。

そのため、事前に金額に応じてお渡しする品物をいくつか用意しておきましょう。

また、高額の香典はその方の好意によるものであるため、必ずしも相場にこだわる必要はありません。

相手方の好意を尊重し、香典の4分の1〜3分の1程度の金額の品物をお送りするのが良いでしょう。

葬儀の際に香典返しを渡す方法を「当日返し」といいます。

当日返しでは、全ての人に一律で品物を渡します。

当日返しの場合には、香典の相場となる5000~1万円に合わせて、2000〜3000円程度の品物を選びましょう。

もし香典でいただいた金額が大きく、当日返しの品物では足りない場合は、後から品物を送ります。

品物を送るのは、忌明け法要後が最適です。

その際に送る品物は、香典の半額から当日返しの金額を引いた金額になるよう選ぶと良いでしょう。

渡し方

香典返しを手渡しする際には、渡す時に必ず挨拶しましょう。

挨拶の際は、「葬儀の参列と香典へのお礼」「法要が滞りなく終わったこと」「今後に向けての言葉」を伝えます。

また渡すときには、香典返しを会葬御礼と間違えられないように、「お香典のお礼としてお納めくださいませ」など、香典返しについての説明もしましょう。

手渡しの場合には、のし紙は外掛けにして、表書きには「志」と書きます。

郵送の場合には直接お礼を言えないため、品物と一緒に挨拶状を入れましょう。

挨拶状には以下の内容を書きます。

- 葬儀に参列してくださったことと香典へのお礼

- 忌明けの法要が滞りなく終わったこと

- 故人の戒名

- 香典返しをお送りしたこと

- 略儀での挨拶となることへのお詫び

郵送の場合は手渡しの時とは違い、のし紙が汚れないように内掛けにするのが一般的です。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典返しに適した品

ここからは、香典返しに最適な品物をご紹介します。

香典返しにはいくつかのマナーがあるため、それらもあわせて解説していきましょう。

消えものを選択する

香典返しには、肉や魚などの「四つ足生臭物」は選んではいけないというルールがあります。

また、お酒や慶事の際に贈答品として選ばれる鰹節や昆布も、香典返しには不適切です。

一般的に、香典返しには使ったり食べたりすることで無くなる「消えもの」を送るのがマナーとされています。

消えものには「不祝儀を後に残さない」という意味が込められており、弔事の際の贈答品として最適です。

飲食物では、お茶・コーヒー・乾物・お菓子などが香典返しの定番の品物です。

特に仏教においてお茶は関わりが深いため、贈られることが多い品物です。

また、素麺や蕎麦、海苔などの乾物は賞味期限が長く、受け取り側が食べる時期を決められるため重宝されています。

お菓子も、日持ちするゼリー・クッキー・せんべいなどを選ぶことで、相手方が自分のタイミングで食べることができます。

消えものに加えて、定番の品物として石鹸やタオルなどの日用品が挙げられます。

タオルには「悲しみを拭う」という意味も込められており、香典返しにぴったりです。

日用品はいくらあっても困らないため、相手方に迷惑になることもなく気軽に送れる品物だといえます。

消えものと日用品は香典返しに最適な品物ですが、葬儀の際に香典返しを渡す場合は重量に気をつけましょう。

香典返しが重いと、参列した方が帰宅する際に荷物となり、負担になる可能性があります。

そのため、葬儀や初七日で直接渡す香典返しは、なるべく軽くて小さめの持ち帰りやすいものを選ぶと良いでしょう。

カタログギフトがオススメ

近年、香典返しとして新たに人気が出ている品物として、カタログギフトがあります。

カタログギフトであれば、上記のように品物を選ぶ際のマナーを考慮する必要もなく、気楽に送ることができるためです。

また、カタログギフトの場合には相手方が頼みたいものを自由に頼むことができます。

そのため、送り手はアレルギーや好き嫌いを気にする必要がありません。

香典返しをする相手が多い場合には、多くの人に考慮して品物を選ばなくてはいけなくなります。

しかし、カタログギフトを香典返しにすれば、相手方がそれぞれ自分の好きな品物を受け取ることが可能です。

また、カタログギフトのカタログには様々な種類があります。

そのため、送り手の予算によってカタログを選ぶことができます。

送り手にとっても、香典返しを受け取る側にとっても、カタログギフトは満足できる品物だといえるでしょう。

精進落としの香典のまとめ

ここまで精進落としの香典や、香典袋の書き方などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントは以下の通りです。

- 葬儀で香典を渡している場合は、精進落としの香典は必要ない

- 別日で初七日を行う場合は、香典を持参する

- 香典の表書きは四十九日以前は「御霊前」、以後は「御仏前」

- 香典返しには「消えもの」を選ぶ

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2025.05.08

祖父母の法事で孫は香典を用意する?金額相場やマナーについても解説

法事法要

更新日:2022.11.17

七回忌の香典相場はいくら?香典袋の書き方と包み方を説明

法事法要

更新日:2025.04.24

友人の親の葬儀で香典はいくら包む?費用相場や遠方の場合の郵送方法なども解説

法事法要

更新日:2022.12.01

兄弟への香典の相場は?香典のマナーや兄弟の配偶者への香典額を解説

法事法要

更新日:2022.05.17

法事を欠席する時に香典は用意する?相場やお供え物についても解説