法事法要

忌明けのお返しの「のし(掛け紙)」の種類や書き方など徹底解説!

更新日:2022.11.17 公開日:2022.04.14

記事のポイントを先取り!

- 忌明けのお返しとは香典返しのこと

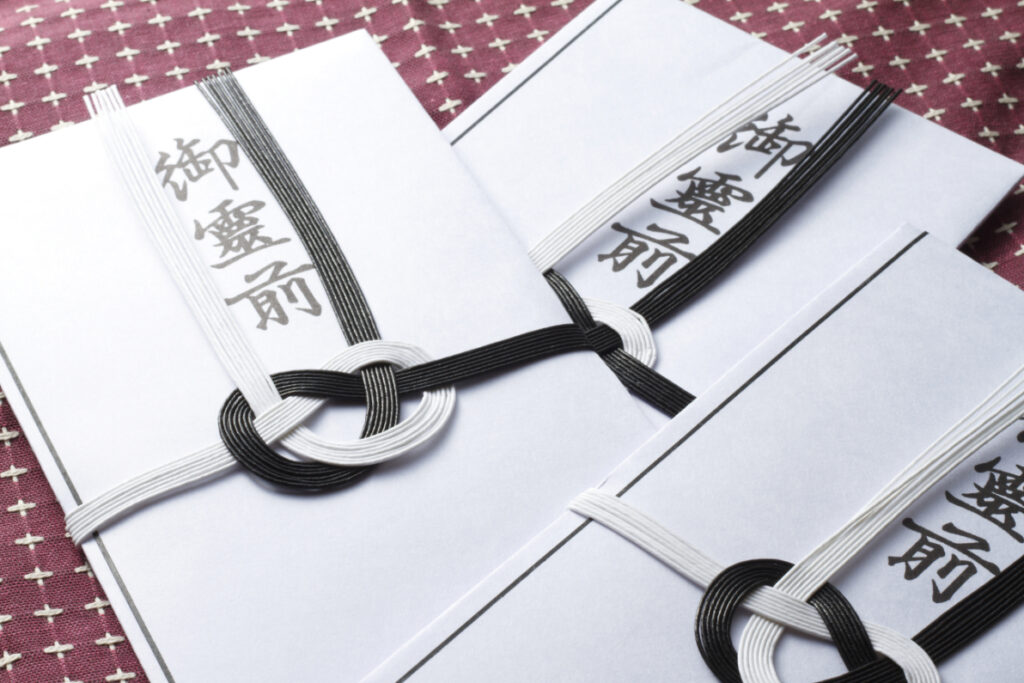

- 忌明けのお返しには掛け紙を使用する

- 黒白水引の無地のしなら宗教問わず使用可

- 近年では即日返しが行われることも多い

忌明けのお返しは香典返しともいい、四十九日の法要までにいただいたものへのお返しです。

忌明けのお返しにつける「のし(掛け紙)」について、いろいろなマナーや決まりがあるので知っておきましょう。

そこでこの記事では、忌明けのお返しにつけるのしについて詳しく説明していきます。

この機会に忌明けのお返しにつけるのし(掛け紙)の種類や書き方を覚えておきましょう。

後半では即日返しについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 忌明けとは

- 「のし」とは

- 忌明けのお返しとは

- 忌明けのお返しの「のし(掛け紙)」の種類

- 忌明けの「のし(掛け紙)」の書き方

- 忌明けの「のし(掛け紙)」の付け方

- 忌明けのお返しにつけるお礼状

- 忌明けではなく「即日返し」の地域もある?

- 忌明けの「のし」まとめ

忌明けとは

仏教において、故人がなくなってから四十九日までは「忌中」と呼ばれ、原則として遺族はお祝い事を避け、喪に服す期間となります。

忌明けとは、この喪に服す期間が終了することを指します。

仏教では、四十九日目に故人が極楽浄土へ行けるかどうかの最後の審判がくだされるとされています。

そのため四十九日には、故人が無事極楽浄土へ行けるようにと祈るために法要を執り行い、それを区切りとして忌明けとしています。

「のし」とは

「のし」とは、祝儀袋の右上にある飾りのことをいい、お祝い事に関する贈り物に添えられるものです。

のしたアワビを模した黄色いものが「のし」にあたり、アワビが不老長寿の象徴であったことからお祝い事の際に添えるようになったのが起源といわれています。

贈り物を包む際には紙をかけ、水引を結び、慶事の際はそこにのしを添える、というのが正式な包み方です。

ただし不祝儀である香典返しには、お祝い事の印である「のし」はつけません。

「のし」のついていないのし紙のことは「掛け紙」と呼ばれます。

最近では、水引やのしが初めから紙に印刷されているものも多く、選ぶ際には注意が必要です。

香典返しの際には、飾りのついていない掛け紙を使用することを覚えておきましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

忌明けのお返しとは

忌明けを迎えたら、いただいた香典やお供え物に対してお返しを贈るのが一般的です。

香典返し、忌明けのお返しなど、いろいろな呼び方がありますが、同じものを指しています。

贈る品物としては、いつまでも残るものよりも「消えもの」といわれる、使用したり食べたりしてなくなるものが良いとされています。

お返しとは

忌明けのお返しとは、四十九日の法要までにいただいた香典に対するお返しのことです。

参列いただいた方への感謝の気持ちと、無事四十九日法要を終えたことを伝える意味で贈るものとなります。

相場は「半返し」といわれるように、いただいた金額の2分の1から3分の1程度と考えておきましょう。

オススメのお返しの品物

消えものとしてお返しによく選ばれるものは次の通りです。

・食べ物(調味料、お菓子、お茶などで、生ものはタブー)

・消耗品(石鹸、洗剤など)

・カタログギフト

食べ物を選ぶ場合には、賞味期限が長めのものを選ぶと良いでしょう。

忌明けのお返しの「のし(掛け紙)」の種類

ここからは、忌明けのお返しの時ののし(掛け紙)について説明していきます。

地域や宗教・宗派によって、使用されるものが異なることがあるので参考にしてみてください。

のし紙の水引の種類

忌明けのお返しにつけるのし紙の水引は、結び切りのものを選びます。

水引は、正式には紙の上から結ぶものですが、現代においてはのし紙に水引が印刷されているものが主流です。

水引の結び方にもいろいろと種類があるので、選ぶ際には間違えないようにしましょう。

のし紙の水引の色

水引に使用する色は、地域や宗教・宗派によって異なります。

以下を参考にしてお選びください。

仏教

全国的に使用して問題ないのは、藍/銀、黒/白です。

蓮の絵が描かれているものもあります。

仏教・関西地方

同じ仏教でも、地域によっては、黄/銀(白)が使われる地域もあります。

キリスト教・神道

黄/銀(白)の無地ののし紙が良いでしょう。

宗教問わず

黒/白の無地ののし紙は、地域や宗教・宗派によらず使用できます。

しきたりがよくわからないという場合には、黒/白の水引のみののし紙を選べば間違いないでしょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

忌明けの「のし(掛け紙)」の書き方

次に、忌明けのお返しにつけるのし(掛け紙)の表書きについて説明していきます。

意外と知らない墨の濃さについても紹介しますので参考にしてください。

表書き

表書きとは、水引の結びめの真上に記入するもののことです。

宗教問わず一般的な書き方

「志」と書くのが一般的です。

西日本の書き方

「満中陰志」と書くことがあります。

神式・キリスト教の書き方

「偲草」「偲び草」と記入しましょう。

神式・キリスト教においては「忌明けのお返し」という概念がありません。

しかし、「五十日祭」「昇天記念日」に忌明けのお返しにあたるものを贈る習慣があります。

墨の濃さ

仏事の際には「薄墨」で書くと聞いたことがある人もいるかもしれません。

しかし四十九日を過ぎてからは、通常の濃さの黒字で表記して問題ありません。

ただし、表書きと氏名の墨の濃さは違っていることがないようにしましょう。

忌明けの「のし(掛け紙)」の付け方

のし(掛け紙)のつけ方には、二つの方法があります。

商品に直接のし紙をかけ、その上から包装紙で包む「内のし(内かけ)」と、包装紙で商品を包んでからのし紙をかける「外のし(外かけ)」の二つです。

それぞれの利点や使い分けについて説明していきます。

内のし

のし紙が表から見えないため控えめな印象であることから、香典返しに使われることが多いようです。

また、お返しを配送する場合にも使われます。

配送時に表側の紙が破れたり汚れたりしないようにするためです。

外のし

表側にのし紙がかかっているので、一目で香典返しであることがわかります。

相手に直接手渡しする時には、外のしが選ばれることが多いようです。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

忌明けのお返しにつけるお礼状

忌明けのお返しには、お礼状を同封するようにしましょう。

お返しを渡す時には、直接手渡しできれば一番良いのですが、現代においては地元に住んでいる人ばかりではありません。

お互いの都合を合わせるのが困難なこともあり、配送で届けるのが一般的になってきています。

お礼状は、故人のためにいただいた香典やお供え物への感謝の気持ちが伝わるような文章で作成しましょう。

お礼状を付ける意味

本来であれば直接伝えるべきお礼の気持ちですが、直接渡しに行くことが難しいこともあります。

香典返しの品物だけを届けるのでは、感謝の気持ちを伝えることは難しいでしょう。

口頭でお礼を伝える場合よりも、より丁寧な文章で感謝の気持ちを記しましょう。

お礼状の例文

お礼状として書く文章の例を挙げますので、参考にしてみてください。

「拝啓

先日は、亡母〇〇の葬儀に際しまして 御多忙の中にもかかわらず

御臨席賜りお心遣いを賜りましたこと 厚くお礼申し上げます

お蔭をもちまして ×月×日に四十九日の法要を滞りなく営み

忌明けを迎えることとなりました

生前故人に賜りましたご厚情に 深く感謝するとともに

今後も故人の生前同様 変わらぬご厚誼の程 よろしくお願い申し上げます

供養のしるしに心ばかりの品をお送りします

よろしくご受納賜りますようお願い申し上げます

本来であれば拝眉の上御礼申し上げるべきところですが

略儀ながら書中をもちまして 御挨拶とさせていただきます

敬白

令和▲年▲月▲日

喪主 〇〇 〇〇」

注意する点としては、季節のあいさつは書かず、句読点を打たないことです。

宗教によっては、使用する文言に若干の違いはありますが、伝えたい内容は同じと考えて良いでしょう。

忌明けではなく「即日返し」の地域もある?

ここまでは、忌明けにお返しをするという前提で解説してきました。

しかし、地域によってはお返しを忌明けではなく即日行うことがあるようです。

ご自身の地域でどちらが主流なのかについては、葬儀社などに確認すると教えてもらえるでしょう。

最近では、即日返しをすることは、地域や宗教に関係なく広がってきています。

ここから「即日返し」といわれる方法について説明していきます。

即日返しとは

香典返しのタイミングは、古くから四十九日の法要のあとに相手方に届くようにするものとされてきました。

これを「後返し」とも呼びます。

しかしこの「後返し」に対して、地域によっては香典をいただいたその場で香典返しを渡す「即日返し」が行われています。

メリット

即日返しをすることに関しては、次のようなメリットがあります。

- 会場で手渡しするので配送料がかからないうえ、配送準備の手間を省ける

- 一律のものをお返しするため、香典の額に応じた品物を選ぶ必要がない

- 香典帳の整理や管理などの負担を減らせる

- その場で渡すため、万が一の返し忘れを防止できる

やはり一番のメリットは、遺族側の負担が大幅に軽減される点だといえます。

最近は地域や宗教に関係なく、即日返しが選ばれるようになってきているのも、このメリットを重視しているからかもしれません。

デメリット

反対に、即日返しによるデメリットは次のようになります。

- 一律のお返しとなるため、高額の香典に対してお返しの額が不足する

- 香典返しであることが認識されず、会葬御礼と勘違いされることがある

- 参列者の数が読めず、数量が足りなくなる可能性がある

香典は、いただいた中身を確認するまでその金額がわかりません。

多くいただいた方に対しても、少ない額の方に対しても、即日返しでお渡しするものは同じものになります。

即日返しの相場が2,000円〜3,000円であることを考えると、1万円程度までの香典に対するお返しとしては問題ないでしょう。

しかし、2万円を超えるような香典をいただいた方に対しては、後日改めて別のお返しをお渡しすることも考えておいてください。

その際には、香典返しであることを伝えるために、お返しの中にはお礼状を同封しておくのがおすすめです。

また、即日返しの品物を依頼する先で用意してもらえるかどうかも、確認しておきましょう。

即日返しの商品については、多めの数を用意しておくと安心です。

不足して失礼にあたることになるより、余剰が出るほうが良いと考えられます。

ちなみに余剰分は、費用をかけることなく引き取ってくれるところも多いようです。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

忌明けの「のし」まとめ

ここまで、忌明けのお返しの「のし(掛け紙)」について、種類や書き方を中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

忌明けのお返しとは、四十九日の法要までにいただいた香典に対するお返しのこと

忌明けのお返しには、のし飾りのついていない掛け紙を使用する

のし紙の水引の色や表書きは、地域や宗教・宗派による違いがある

近年香典返しは「即日返し」が選ばれることが増えている

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2025.05.08

祖父母の法事で孫は香典を用意する?金額相場やマナーについても解説

法事法要

更新日:2022.11.17

七回忌の香典相場はいくら?香典袋の書き方と包み方を説明

法事法要

更新日:2025.04.24

友人の親の葬儀で香典はいくら包む?費用相場や遠方の場合の郵送方法なども解説

法事法要

更新日:2022.05.17

法事を欠席する時に香典は用意する?相場やお供え物についても解説

法事法要

更新日:2022.12.01

兄弟への香典の相場は?香典のマナーや兄弟の配偶者への香典額を解説