法事法要

三回忌の持ち物は何が必要?施主・参列者の持ち物と供え物を解説

更新日:2024.01.24 公開日:2022.04.18

記事のポイントを先取り!

- 三回忌は四十九日・一周忌と同じく大切な行事

- 三回忌に参列する際にはマナーに注意

- 最近は家族のみの小規模な三回忌が増えている

三回忌は故人が亡くなってから満二年後に執り行う法要です。

三回忌法要では、何を持っていくべきなのでしょうか。

そこでこの記事では、三回忌の持ち物について解説します。

この機会に、お布施や香典の相場についても知っておきましょう。

後半では、三回忌のお供え物の選び方についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 三回忌とは

- 三回忌に施主が必要な持ち物

- 三回忌の持ち物の中のお布施マナー

- 三回忌に参列者が必要な持ち物

- 三回忌の持ち物の中の香典マナー

- 三回忌の供え物の選び方

- 三回忌に必要な小物の持ち物

- お寺での法事で必要な持ち物

- 三回忌は必ずしなくてはダメ?

- 三回忌の持ち物のまとめ

三回忌とは

三回忌とは、亡くなってから満2年後に行う法要のことを指します。

亡くなってから3年後に執り行う法要ではありません。

たとえば、2022年3月15日に亡くなったのであれば、2024年3月15日に三回忌を執り行います。

三回忌と言われるのは、亡くなった日を最初の忌日(きにち)とし、三度目の忌日として行う法要のためです。

仏教では亡くなったあとに裁きが行われ、来世でどのような道に進むか決まります。

亡くなって7日後に最初の裁きが行われ、そのあと7日おきに裁きが行われます。

そして、49日目に生まれ変わる世界が決まると言われており、特別な日として四十九日法要が執り行われます。

その後一周忌や三回忌の年忌法要で、追加の裁きを受けるとされています。

よりよい裁きを受けられるようお祈りすることを目的に、親族や親しい方々が集まり、供養と食事を行うのです。

三回忌に施主が必要な持ち物

ここでは、三回忌に施主が必要な持ち物を紹介します。

当日は何かと慌ただしくなるかと思いますので、必要な持ち物は前もって確認しておきましょう。

一般的に以下の持ち物が必要となります。

- お布施

- 位牌

- 遺影

- お供え物(果物、仏花、線香、ロウソクなど)

- 白いハンカチ

- 黒のセカンドバック、ハンドバック

- 返礼品

- 数珠

- 袱紗(ふくさ)

持ち物が多いので忘れないようにしましょう。

また、服装は喪服が一般的なので、忘れずに準備しておく必要があります。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

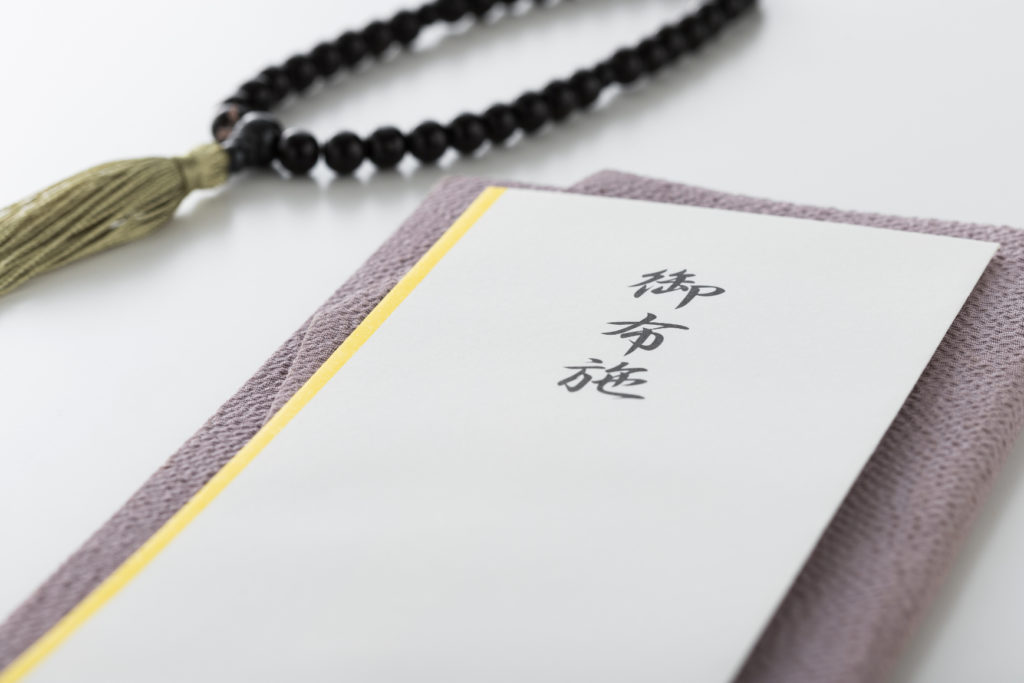

三回忌の持ち物の中のお布施マナー

三回忌では、お布施の相場やマナーが気になるかと思います。

地域やお寺によって変わりますが、三回忌法要のお布施の相場は3万円〜7万円です。

また、3万・5万・7万と割り切れない数字で用意するのがマナーです。

偶数は割り切れる数字であるため、「故人との縁が切れてしまう」ことを連想させ、縁起が良くないとされています。

そのため、偶数の金額や枚数を包むのは避けましょう。

もし、お布施の金額に迷ったら、三回忌法要の経験がある親戚に聞くか、お坊さんに「皆さんどれくらい包まれていますか?」などと聞いてみるといいでしょう。

また、お寺以外の場所で行う場合は、御車代を渡すのが一般的です。

市内であれば5千円〜1万円、遠方であれば交通費を計算して包んでください。

会食に僧侶が参加しない場合や会食を行わない場合は、御膳料も渡すようにしましょう。

お布施・御車代・御膳料はまとめず別々に包んで渡しましょう。

お布施の書き方

お布施、もしくは御布施と記し、その下に○○家と記載します。

香典は薄墨で書きますが、法要のお布施は普通の黒で書いてください。

香典は、「涙で墨がにじんでしまった」という悲しみを表すために薄墨で書きます。

しかし、お布施は僧侶に対する謝礼としてお渡しするものであるため薄墨で書く必要はありません。

また、お布施は奉書紙(奉書紙)か、白い封筒に包みます。

奉書紙とは和紙のひとつです。

お布施を渡すタイミング

お寺で行う場合は、法要前か法要後に渡します。

お寺以外で行うなら、法要後に渡すといいでしょう。

渡す際は直接手で持つのではなく、袱紗に載せて差し出すのがマナーとなっています。

三回忌に参列者が必要な持ち物

三回忌に参列する場合、以下のものを持っていくのが一般的です。

- 香典

- 袱紗

- 数珠

- お供え物

- 黒のセカンドバック、ハンドバック

- 白のハンカチ

参列者の服装は、「平服」と書いてあれば黒などのダークカラーのスーツやワンピースで構いません。

記載がない場合には準喪服を着用しましょう。

また、アクセサリーも結婚指輪以外はマナー違反とされているので注意してください。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

三回忌の持ち物の中の香典マナー

三回忌に用意する香典の相場やマナーを説明します。

基本的には一周忌と同じです。

香典の相場

相場は一周忌と同様、一般の参列者は5,000円〜1万円くらいで、遺族と近い関係の親族は1万〜5万円くらいが目安となります。

香典の額は遺族との関係性によって変わってくるのがポイントです。

しかし、高額な金額を入れてしまうと、施主の方に負担がかかってしまうので避けてください。

また、法要後の会食に参加するかどうかで香典の金額が変わります。

会食がなかったり、参加しない場合は5,000円〜1万円を差し引いた金額にします。

香典の書き方

香典袋は「外袋」と「中袋」に分かれているタイプと、「中袋」がないタイプの2つあります。

香典袋

表書きは御仏前、もしくは御香典と書きます。

御霊前は一般的に葬儀から四十九日より前の法事で使います。

また、香典を書く際には濃墨で書きましょう。

三回忌は葬儀の時とは違い、故人を偲ぶ段階であるためです。

氏名の書き方

表書きの真下に書きます。

中袋がある場合は、裏の左下に住所と指名を書いてください。

金額の書き方

中袋がある場合は、表面中央に縦書きで金○萬圓と旧字体の漢数字で書きます。

中袋がない場合は、裏面の左下に住所と金額を書いてください。

香典の包み方

香典として包むお金は、葬儀の時同様新札は避けた方が良いでしょう。

万が一新札しか手元にないという場合は、一度折り目を付けてから入れましょう。

また、お金を入れる向きや方向にも注意が必要です。

お金を入れる際には、肖像画の書いてある面が下向きになるようにして入れましょう。

お金を入れる方向は、肖像画が書いてある側が袋の底に来るような向きで入れましょう。

三回忌の供え物の選び方

ここでは、三回忌の供え物の選び方について紹介していきます。

ふさわしいお供え物

三回忌にふさわしいお供え物としては、果物やお花がおすすめです。

以下より、詳しく解説します。

果物

果物を選ぶ際は、熟していないものを選ぶようにしましょう。

お供え物はすぐに食べないので、熟していると傷んでしまう恐れがあります。

また、季節の果物を選ぶと、故人が季節を感じられるとされています。

それ以外にも、故人とゆかりのある土地の物をお供えするといいでしょう。

お花

お花も定番のお供え物の1つです。

カラフルな花はマナー違反とされているので、それ以外の花であれば問題ありません。

季節の花であったり、故人が好きな花を選ぶと喜んでくれると思います。

ろうそく・線香

ろうそくや線香もお供えすることができます。

さまざまな種類のものが売られていますが、匂いが強いものは避け、一般的なろうそくや線香を選ぶのが無難でしょう。

ふさわしくないお供え物

肉や魚などの生物は殺生を連想させるためNGです。

また、五幸と言われるニンニクやネギなど匂いや辛味が強いものも避け、棘や毒のある花もお供え物としてふさわしくないと言われています。

お供え物の掛け紙

お供え物には掛け紙をかけ、表書きは御供、もしくは御供物と書くのが一般的です。

お供え物を供えるタイミング

受付で渡すのが一般的で、勝手に祭壇や仏壇にお供えするのは避けてください。

もし、個人に直接お供えしたいのであれば、施主や遺族に許可をもらってからにしましょう。

欠席する場合のお供え物

参列できない場合は郵送で送ります。

郵送の場合、前日か当日の午前中に届くようにします。

自宅以外の会場であれば、前日に届くよう手配しておきましょう。

施主や遺族が受け取りやすいタイミングに届くようにするのが大切です。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

三回忌に必要な小物の持ち物

三回忌に参列する際に普段から持っている小物にも注意が必要です。

持ち物や服装について意識している方も多いですが、小物のマナーも気にしてください。

ここでは、法要に持っていく小物の注意点について説明します。

財布

ダークカラーの落ち着いたものであれば問題ありませんが、派手な色や柄のものはできるだけ避けましょう。

また、クロコダイル柄は殺生を連想させるのでNGです。

法要会場で財布を出さず、バックに入れておくのであれば問題ありません。

ただ、心配であれば財布を変えておくことをおすすめします。

スマホケース

基本的に、法要中にスマホを出すことはないと思うので、そこまで気にする必要はありません。

あまりにも派手な場合は、法要が終わるまでカバンに入れておくのが無難です。

傘

あいにくの天気の場合は、傘を持っていく必要があります。

花柄など派手な柄や、殺傷を連想させるアニマル柄は避けましょう。

普段から、地味な傘を一本用意しておくといいかもしれません。

お寺での法事で必要な持ち物

ここでは、お寺での法事で必ず必要となるものについて説明します。

施主

施主が持参すべきものは以下のものです。

- お布施

- お供え

- 数珠

参列者

参列者が持参すべきものは以下のものです。

- 香典

- 数珠

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

三回忌は必ずしなくてはダメ?

三回忌は、四十九日や一周忌と同じく重要な法要です。

特別な理由がない限り、執り行うのが望ましいです。

最近では、コロナの影響もあり、家族だけの小規模な三回忌が増えています。

家族だけで三回忌をするメリットは、参列者に気を使う必要がなく、返礼品や食事代の費用を抑えることができます。

家族だけで三回忌を行うケースは以下の場合があります。

- 親族が遠方にいる

- 親族が高齢で参列するのが困難

- コロナの感染防止対策

- 家族のみでゆっくり行いたい

さまざまな事情で小規模な三回忌にするようです。

家族のみで行う場合の注意点もあります。

それは親族への配慮と、お寺への事前確認です。

三回忌に参列したいと考えてる親族がいるかもしれません。

相談せずに中止したり、小規模で執り行うと関係性が悪化する恐れがあります。

三回忌を行わない場合や僧侶を呼ばず供養する場合は、関係性を損なわないためにも理由を伝え、相談することが望ましいです。

三回忌法要を家族だけで執り行う場合は、事前に親族や身内に相談するようにしましょう。

三回忌の持ち物のまとめ

ここまで三回忌の持ち物について解説してきました。

まとめると以下の通りです。

- 三回忌の持ち物は施主と参列者で異なる

- お供え物は故人が喜ぶものを選ぶ

- 三回忌は故人を供養するためにも執り行うべき

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2024.01.24

四十九日が過ぎるまで遊びに行くのはダメ?他にもNGな行動を紹介

法事法要

更新日:2022.11.21

法事で食事なしはマナー違反?食事の代わりやおすすめの引き出物を紹介

法事法要

更新日:2025.03.31

四十九日とは?過ぎると故人はどこに行くの?死後の行き先と故人の道のりについて解説

法事法要

更新日:2025.03.20

会食なしの法事でも御膳料は必要?相場や書き方についても解説

法事法要

更新日:2025.04.24

家族のみでおこなう一周忌法要はできる!法要の準備やマナーを徹底解説

法事法要

更新日:2022.08.21

七回忌のお供えには何を用意すれば良い?相場やNGな物も紹介