法事法要

百日忌とは?法要の流れ、お布施や香典についても解説

更新日:2022.07.03 公開日:2022.07.09

記事のポイントを先取り!

- 百日忌とは死後100日目に行う法要のこと

- 百日忌当日が平日の時は前倒しの土日でも構わない

- 百日忌の服装は準喪服か略喪服でふさわしい恰好をする

- お布施は3万円~5万円が一般的な相

百日忌は故人が亡くなってから100日を迎える節目に行われる法要です。

近年では百日忌法要を省略する場合もありますので聞き慣れず、どのような法要なのか分からないという方も少なくないと思います。

本記事では百日忌には何をするのか、また法要の流れについても詳しく解説いたします。

後半では百日忌以外に知っておくべき法要についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 百日忌とは?

- 百日忌までにすべきこと

- 百日忌の流れ

- 百日忌の服装

- 百日忌のお布施

- お布施袋のマナー

- 百日忌の香典

- 百日忌のお供え物

- 百日忌にお花を贈る場合

- 他の人はこちらも質問

- 百日忌の他の主な法要

- 百日忌についてのまとめ

百日忌とは?

百日忌は故人が亡くなってから100日目を迎えるときに行われる忌日法要です。

ほかに「百箇日(ひゃっかにち)」や「卒哭忌(そっこくき)」とも呼ばれています。

卒哭忌の「哭」は声をあげて泣き叫ぶということで、「悲しんで泣くことを卒業する(終わりにする)」といった意味があります。

遺族が悲しみをひとつ乗り越え、また新たな日々を過ごす区切りにしてほしいとの教えでもあります。

仏教の法要には「忌日法要」と「年忌法要」があり、この百日忌は最後の忌日法要となります。

百日忌法要を終えたあとは「一周忌」をむかえ、三回忌、七回忌と決まった年ごとの年忌法要が続いていきます。

百日忌法要は必ずしも100日目に行う必要はなく、参列しやすいように考慮し100日前の週末をめがけて法要を執り行うケースが多くみられます。

百日忌法要を重要と考えて盛大に行う地域がある一方で、近年ではさまざまな理由から百日忌を省略する場合も増えています。

「親族が遠方地に住んでいる」また「高齢の親族に何度も足を運んでもらうのは負担がかかる」といった理由から大々的にはせず、家族だけで簡略して済ませることもあります。

しかし百日忌は、仏教のうえでは四十九日法要や一周忌と同じく故人を供養する大切な法要であることに変わりはありません。

百日忌までにすべきこと

四十九日法要を終えた後は「百日忌」に向けて準備をします。

では百日忌では何をすれば良いのか、具体的に解説していきます。

菩提寺に連絡し日程を決める

まず百日忌の日時を菩提寺の僧侶に相談します。

故人の死後100日を過ぎてしまうと百日忌法要は行えなくなります。

これは「故人を待たせてしまうから」といった理由があり、必ず100日目までには法要を行うようにします。

また死後100日目の当日に百日忌法要を行わなくても問題ありません。

平日は仕事や学校などに影響が出てしまうことを考慮し、親戚や知人が参列しやすい休日を中心に100日を過ぎない日程でスケジュールを組むのがおすすめです。

会場の手配

どの場所で僧侶に読経してもらうかも併せて決めていきます。

百日忌法要のあとにお墓参りや会食の場を設けるため、移動のことも念頭にいれて会場を手配します。

法要会場ですと送迎バスや法要のあとの会食の御膳などを用意してくれるプランも多くあります。

自宅の場合は仕出しの御膳や弁当などを利用するのもひとつの方法です。

菩提寺によっては寺院のひと間を借りて会食することが可能な場合もありますが、ぎりぎりのタイミングでは僧侶や寺院側のスケジュールが難しいことがあります。

どの会場にするにしても、早めに菩提寺に相談されることをおすすめいたします。

参列してほしい方へ連絡する

身内だけで百日忌法要を行う場合は不要ですが、遠方から親戚・知人などをお招きする場合は早めに「お知らせ状」を送ります。

出欠をすぐ記入して投函できる往復ハガキが便利で丁寧な印象です。

参列する方の日程の都合や、会食の人数把握のこともあるので遅くても1ヵ月前にはお知らせを出しましょう。

仏壇やお墓の掃除

仏壇の周りの掃除やお墓の掃除もしておきます。

仏壇を普段からお手入れしている場合は、サッとほこりをふき取り香炉の灰をならしておきます。

法要の前に一度お墓の状況を見ておくことも大切です。

ひさしぶりにお墓へ行ったら雑草や鳥の糞(ふん)で汚れていたということも少なくありません。

お供え物や香典返しの準備

参列者の人数がわかったら早めに百日忌の香典返しを手配します。

参列せずに郵送で香典を送って来る場合も想定して、余裕のある個数を準備しておくと良いでしょう。

また法要の前日までには百日忌のお供え物を用意します。

故人が好きだった花やお菓子・果物などが一般的ですが、できるだけ常温保存でき日持ちするものを選ぶようにします。

また、お酒やタバコはお供えにはふさわしくないと言われますが、菩提寺によっては可能な場合もありますので一度相談してみてはいかがでしょうか。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

百日忌の流れ

百日忌当日は僧侶に自宅にお越しいただくか、菩提寺で法要を執り行います。

法要

まず施主が、参列者への感謝とこれから読経していただく旨を簡潔に伝え挨拶します。

仏前で僧侶に読経してもらい、参列者が順次焼香を行います。

最後に僧侶の法話を拝聴し法要を終えます。

故人を「偲ぶ会」や「お別れの会」なども百日忌に合わせて行う遺族も多いようです。

お墓参り

お墓のある場所へ移動し、墓前でもう一度僧侶に読経してもらう場合もあります。

ここでも参列者がお線香をあげてお参りします。

会食

百日忌法要のあとには参列した親族や知人を招いて会食をします。

自宅や会館などで会食をして故人を偲びますが、近年のご時世により会食せずにお弁当をお渡しして解散することもあります。

百日忌の服装

百日忌での服装はどのようなスタイルがふさわしいのでしょうか?

「施主」と「参列者」に分けてみていきましょう。

【喪主・施主】

百日忌で喪主や施主は「準礼装」にします。

礼装スタイルは大きく3つに分かれます。

- 正式礼装 (正喪服)

- 準礼装 (準喪服)

- 略礼装 (略喪服)

準礼装とは一般的な喪服をさします。

男性はブラックスーツに白色のワイシャツ、ネクタイや靴も黒色を選びます。

女性もアンサンブルやブラックスーツで黒色の靴やストッキングを着用します。

【参列者】

百日忌の参列者の服装も喪主や施主のように準礼装にします。

また後述する「略礼装」のようにダークカラーのスーツやワンピースなどでも問題ありません。

案内状に「平服でお越しください」と記載がある時は「それほど構えずにお越しください」という意味ですが私服やカジュアルな服装で行くのはNGです。

あくまでも法要ですので略礼装を着用していきます。

この時に気を付けたいのが普段着用している黒色のビジネススーツと喪服は違うということです。

喪服用のブラックスーツは生地が厚めで光沢感がないマットな質感ですので、正式な場で着用するときは違いを認識する必要があります。

百日忌法要が親族だけの場合は「略礼装」を着用する場合もあります。

略礼装とは、濃紺や濃いグレーなどのダークカラーのスーツやワンピースなどをさします。

とはいえ、派手さや露出の少ないものを選び、仏前にふさわしい服装を心がけましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

百日忌のお布施

百日忌で僧侶に渡すお布施のマナーや相場はどれくらいなのでしょうか?

スポンサーリンクお布施袋のマナー

お布施袋は、市販の「お布施」と印字された封筒を使用するか、白無地の封筒を用います。

表書きは「御布施」と濃墨のペンで書き、その下に施主の名前(フルネーム)や名字、または「〇〇家」とを書き入れます。

裏面の左側には住所・氏名・電話番号を書きますが、必要に応じて金額も記入します。

本来は金額を記載する必要がないとされていますが、寺院の記録や経理、税務の関係上、金額が書いてある方がより丁寧です。

また金額は頭に「金」、最後に「〇〇圓(円)」と書き、旧字体の漢数字を用います。

【旧字体 漢数字】

1⇒壱

2⇒弐

3⇒参

4⇒四

5⇒伍

6⇒六

7⇒七

8⇒八

9⇒九

十⇒拾

百⇒百

千⇒阡

万⇒萬

円⇒圓

【記入例】

5,000円⇒金伍阡圓

1万円 ⇒金壱萬圓

3万円 ⇒金参萬圓

お布施の相場

百日忌のお布施の相場は、菩提寺や地域によりますが3万〜5万円が一般的です。

お布施はあらかじめ準備しておくものなのでできるだけ新札を用意し、お札の向きは人物画が表を向くように封筒に入れ、お札を取り出したときに先に人物が見えるようにします。

自宅に僧侶に来ていただいた場合はお布施のほかに「御車代」と「御膳料」も用意します。

御車代は距離によって3,000円〜1万円程度、御膳料は5,000円〜1万円ほどをそれぞれ別の封筒に入れて用意します。

御膳料は会食が設けられている法要で僧侶が出席しない場合にお渡しします。

お布施の渡し方とタイミング

お布施を渡すタイミングは法要が始まる前が良いでしょう。

自宅で百日忌を行う場合は僧侶が見えた時に挨拶と同時に法要前に僧侶にお渡しします。

その際に「本日の法要、どうぞよろしくお願いいたします。こちらお納めください」といった言葉を添えてお渡しします。

もしくは法要がひと通り終わってから僧侶にお茶をお出しする時に、お布施をお渡ししても構いません。

「本日はどうもありがとうございました。心ばかりのお礼ですがどうぞお納めください」とお礼を述べて僧侶にお渡しします。

また渡す際には切手盆や祝儀盆といわれる小さなお盆にお布施を乗せてお渡しします。

用意できない時は袱紗(ふくさ)の上に乗せて、お布施の文字を僧侶に向けてお渡しするのがマナーです。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

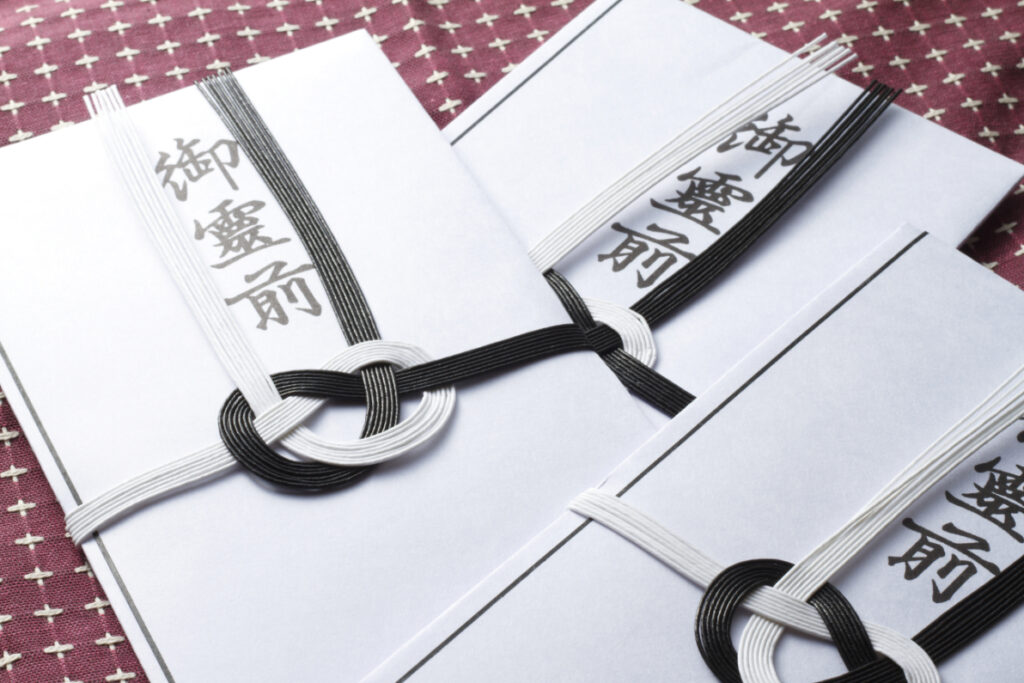

百日忌の香典

百日忌法要に参列した場合の香典について解説します。

表書き

仏教であれば不祝儀袋は「御仏前」あるいは「御佛前」と濃墨で書いたものを用意します。

神道の場合、百日忌法要に当たる「百日祭」の香典には「御玉串料」や「御榊料」と濃墨で表書きをします。

下には自分の名前を書き入れますが、連名で書く場合は代表者(夫など)の名前を中央に書き、左横に他の方の名前(妻など)を書き入れます。

香典の相場

香典は一般的に1万円〜5万円くらいが相場ですが、亡くなった方との関係性や地域により金額は異なります。

また会食がある場合は、会食代を含めて包み、夫婦や親子など複数で参列するときは人数分を上乗せして多めに包みます。

百日忌のお供え物

百日忌は忌明けしていることから、お供えできるものの幅が広がります。

お花や果物、お菓子はこれまでも多く選ばれる供物でしたが、故人が好きだったものを取り入れてお供えします。

長い時間お供えしますので食品でしたら常温で日持ちのするもの、また小分けタイプだと参列者に配ることもできます。

タオルや石けんなどもお供えとして人気があり、シンプルで使い勝手の良いものを選ぶようにします。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

百日忌にお花を贈る場合

亡くなった後すぐの通夜や葬儀では「白上がり」といって全て白いお花をお供えします。

しかし百日忌はそこまでこだわらなくても、故人の好きだった花などを交えてお供えして構いません。

ただし法要であることに変わりはありませんので、あまりに派手な色味やバラの花は仏前にはふさわしくありません。

白や淡い色味の花をベースにした上品なお花と、さらにメッセージカードを添えることで故人への思いが一層伝わります。

他の人はこちらも質問

百ヶ日 何する?

四十九日法要と同じように親戚や知人が集まり僧侶に読経してもらいます。

そのあとはお墓参りや会食で故人を偲びます。

百か日のお布施はどれくらい?

3万円〜5万円が一般的な相場ですが、菩提寺や地域によって異なります。

百日法要 いつ?

亡くなってから100日目の法要です。法要は前倒しして100日目前の週末に行われることが多いです。

百か日 香典 いくら?

香典は1万円〜5万円が相場ですが、故人との関係性や地域性により異なります。

会食がある場合は会食分も含めた金額を包みます。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

百日忌の他の主な法要

では百日忌のほかに、どのような法要があるのかまとめていきます。

初七日法要

葬儀を終えてから初めて行われる死後7日目の法要です。

僧侶に読経してもらい、家族や親族、友人、知人などが集まって供養します。

仏教においては、人が亡くなったあと四十九日までの間を「中陰」とよび極楽浄土へ行くための準備期間と捉え、7日ごとに7回の法要を行います。

昨今では参列者の予定を考慮し葬儀当日に「繰り上げ初七日法要」を行うこともあります。

- 初七日(しょなのか)

- 二七日(ふたなのか)

- 三七日(みなのか)

- 四七日(よなのか)

- 五七日(いつなのか)

- 六七日(むなのか)

- 七七日(なななのか)

四十九日法要・満中陰

初七日から始まり7回目の法要が七七日、つまり四十九日法要です。

忌が明ける日でもあり、中陰が満ちて成仏できたという意味で「満中陰(まんちゅういん)」とも呼ばれます。

さらに仮位牌から本位牌へ魂を移していただくのもこのタイミングが多いとされます。

四十九日法要では僧侶の読経と会食が設けられ、盛大に行われるのが一般的です。

法要のあとは家族や親族、友人などが会食の場で故人を偲び供養します。

一周忌法要

亡くなったあと一年後に行われるのが一周忌(祥月命日)法要です。

この一周忌から「年忌法要」となり、家族や親族、友人や知人を招いて盛大に執り行います。

命日が平日の場合は、参列者の仕事や学校などの都合を考慮し、命日前の土日などに前倒しをして日程を組むことが可能です。

年忌法要(回忌法要)

年忌法要とは故人の祥月命日(亡くなった同じ月日)に決まった年数ごとに執り行う法要のことです。

これまでの法要と同様に僧侶の読経と焼香、会食を設け、家族や親族、友人など多くの方が集まり故人を偲びます。

一周忌のあとは三回忌ですが、ここからの年忌法要は「かぞえ」で計算するため死後3年後ではなく2年後に行います。

- 三回忌 (死後2年/3回目の祥月命日)

- 七回忌 (死後6年/7回目の祥月命日)

- 十三回忌 (死後12年/13回目の祥月命日)など

一周忌から三十三回忌、五十回忌まで節目とされる決まった年に行いますが、昨今の高齢化やさまざまな事情で弔い上げをしてご先祖様と一緒にお祀りする家庭も増えています。

スポンサーリンク百日忌についてのまとめ

ここまで百日忌について法要の流れやマナーなどを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 百日忌は死後100日目で行う法要

- 百日忌は100日当日か前倒しで調整する

- 百日忌のお布施は3万円~5万円が相場

- 百日忌のお供えは日持ちするものが良い

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.11.18

四十九日の献杯ではどんな挨拶をする?挨拶のポイントや文例を紹介

法事法要

更新日:2024.01.24

四十九日が過ぎるまで遊びに行くのはダメ?他にもNGな行動を紹介

法事法要

更新日:2022.05.17

弔い上げ(三十三回忌)をしないという選択について

法事法要

更新日:2022.12.24

日蓮宗で法要は何回忌までやる?法要を行うタイミングについて解説

法事法要

更新日:2022.08.28

家族だけで三回忌法要しても良いの?三回忌法要の費用やマナーも解説

法事法要

更新日:2022.08.21

七回忌のお供えには何を用意すれば良い?相場やNGな物も紹介