お葬式

親が危篤の時にやることは?危篤時の対応や持ち物や葬儀の準備などを紹介

更新日:2024.03.30 公開日:2022.08.16

記事のポイントを先取り!

- 親が危篤の際はまず身内に連絡

- 死亡後は死亡診断書を役所へ提出

- 病院へは宿泊できる用意を持参

- 危篤の連絡は夜中や早朝でも問題ない

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

【みんなが選んだお葬式】

親が危篤になったときにやらなければならないことをご存知でしょうか。

親が危篤になっても慌てないように、まず何をやれば良いのかを事前に確認しておきましょう。

そこでこの記事では、親が危篤になったときにやることについて詳しく説明します。

この機会に、親が亡くなった後の対応についても覚えておきましょう。

退院費用は親の口座から払えるのかについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

危篤や葬儀に関してご不明な点やお悩み等ございましたら、以下のお電話からご相談できます。

無料でご利用できますので、お気軽にお問い合わせください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 危篤とは?重篤との違いは?

- 危篤は何日もつ?

- 患者が自宅で危篤になった場合

- 親が危篤状態から亡くなるまでにやること

- 親が亡くなった後の対応

- 親が亡くなった際の役所での手続き

- 親が亡くなった際の相続に関する対応

- その他の重要な手続きについて

- 危篤時に駆けつける際のマナーについて

- 親が危篤の際の連絡の伝え方

- 危篤時にかける言葉

- 親が危篤になり病院へ向かう際の持ち物

- 危篤状態から持ち直すことはある?

- 親がキリスト教をだった場合の危篤時の対応

- 退院費用は親の口座から支払える?

- 危篤時における銀行口座からの資金引き出しについて

- 故人の銀行口座の扱い

- 親が危篤になった際のよくある質問

- 親の危篤でやることまとめ

危篤とは?重篤との違いは?

そもそも危篤とはどういう状態なのでしょうか。

また、危篤とよく間違われやすい重篤という言葉があります。

ここでは、これらの言葉についての解説をしていきます。

危篤とは

危篤とは、命の危険が迫り、回復の見込みがないと医師が判断した状態のことをいいます。

もともと病気で入院していた人の病状悪化や、事故で負った大きな怪我により回復が期待できない場合など、様々な状態があります。

医師から危篤状態だと告げられても、数十日は小康状態を保ったり、意識を取り戻して回復したりすることもあります。

しかし、個人差はありますが、危篤と判断されてから早ければ数時間で、長くて2〜3日以内に亡くなる方が多いようです。

家族が危篤になったときは、誰もがパニックになり、取り乱してしまうこともあるでしょう。

まずは、落ち着くことが大切です。

何度か深呼吸をして、できるだけ冷静な状態を保つよう心がけましょう。

そうすれば、今何をすべきなのかを考えることもできます。

重篤とは

重篤とは、症状が非常に重いことを表す言葉です。

同じような症状が長く続けば死に至ることもある状態を表すときに使われます。

治療すれば回復する見込みがある時にも、この言葉が用いられます。

すぐに亡くなる可能性が高い場合には、重篤は適した表現と言えません。

危篤は何日もつ?

人生の最終章を家族と共に自宅で迎えるという選択は、深い愛情と絆を象徴しています。

しかし、愛する人が危篤状態に陥った際には、不確実性との闘いでもあります。

この繊細な時期において、どのように時間を過ごし、どのように心の準備をするかは、患者本人だけでなく周囲の人々にとっても重要な課題となります。

以下では、危篤から臨終を迎えるまでの期間と、その間の適切な過ごし方について詳しく解説します。

危篤から臨終を迎える期間

危篤の状態にある人が臨終に至るまでの期間は個人差が大きく、一概には言えません。

多くの場合、危篤状態が数分から数時間で臨終に至ることがありますが、人によっては数週間から数ヵ月持続する場合もあります。

また、危篤状態から回復することも稀にですがあります。

このように、危篤から臨終までの期間は予測が難しく、それぞれの状況に応じた対応が必要になります。

危篤から臨終までの対応

危篤から臨終までの時期は、患者本人だけでなく家族や周りの人々にとっても非常にデリケートな時期です。

この期間中、心の準備をしながらも、できるだけ冷静に行動することが重要です。

患者本人との最後の時間を穏やかに過ごすためにも、平常心を保ちながら、患者の意思を尊重し、患者や家族との良い関係を保つことが大切です。

また、必要な医療情報を適切に伝え、家族としての準備も整えておくことが求められます。

この期間は、患者本人との大切な時間を意識し、愛する人との最後の瞬間を尊重しながら過ごすことが大切です。

患者や家族の希望に沿った対応を心がけ、最期の時を支えてあげましょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

患者が自宅で危篤になった場合

自宅での最期を選ぶ患者は増えています。

この選択を尊重するために、家族は危篤状態や死亡時に何をすべきかを事前に知っておくことが重要です。

危篤状態に陥った際の対処法

患者が自宅で急激に状態が悪化した場合、慌てず冷静に行動することが求められます。

まず行うべきは、主治医に速やかに連絡を取ることです。

主治医は、患者の状態を把握し、次のステップについて適切なアドバイスを提供します。

緊急時に備えて、普段から主治医や病院との連絡手段を家族間で共有し、計画を立てておくことが望ましいです。

患者が自宅で亡くなった場合

自宅での危篤状態が死亡に至った際も、まずは主治医に連絡をします。

しかし、もし主治医がすぐに駆けつけられない場合や、かかりつけの医師がいない場合は、119番に電話して救急車を呼ぶ必要があります。

死亡が正式に認められるのは、医師による死亡宣告があってからです。

救急車で搬送された先の病院、もしくは自宅に駆けつけた医師による死亡確認が必要となります。

可能であれば、自宅で主治医による死亡確認を受けることが、患者本人や家族にとっても望ましい結果につながることがあります。

自宅での最期は、患者本人にとっても家族にとっても、心の準備が必要な選択です。

事前に主治医や看護スタッフとしっかりと計画を立て、患者が穏やかに最期の時を迎えられるようサポートしましょう。

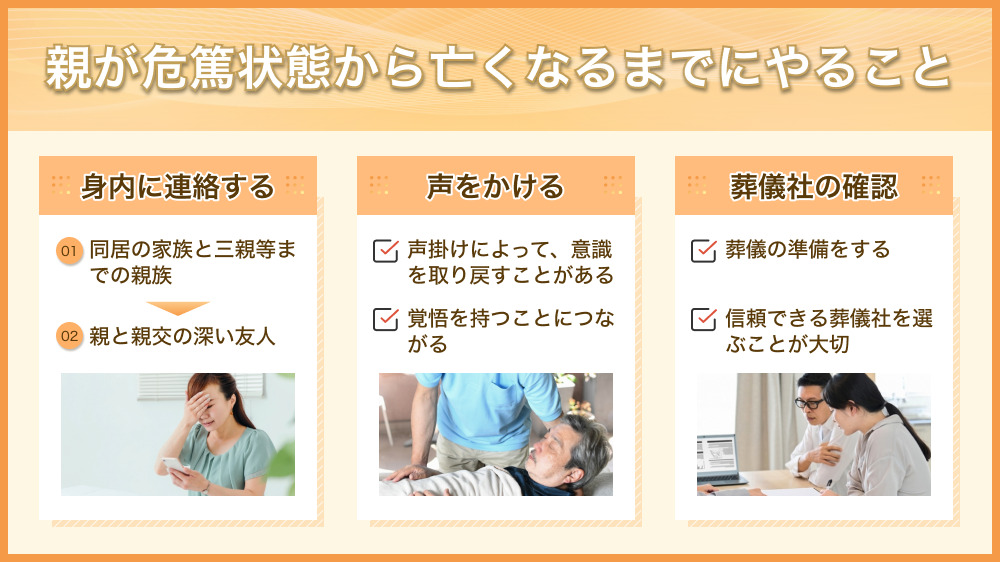

スポンサーリンク親が危篤状態から亡くなるまでにやること

万一、親が危篤だという知らせを受けたときは、どうすれば良いのでしょうか。

まずやることは、危篤の知らせを迅速に身内に伝えることです。

臨終に立ち会うことができるように、最低限の準備を手際よく行いましょう。

次にやることは、病院へ行く準備です。

心の準備

当家族が危篤状態に陥ったという知らせを受けた時、多くの人は心が乱れ、何をしていいか分からなくなることがあります。

このような瞬間には、まず深く息を吸い、ゆっくりと息を吐き出すことから始めましょう。

深呼吸は、緊張を和らげ、心を落ち着ける効果があるため、突然の知らせに動揺してしまった心を整えるのに役立ちます。

心が落ち着いたら、次にすべきことは現実を受け止め、愛する人の最期の時を共に過ごす準備をすることです。

大切な人の人生の終わりに立ち会うことは、後悔のないように行動するためにも重要です。

できるだけ早く病院に駆けつけ、残された時間を大切に過ごしましょう。

このような時には、深呼吸で心を落ち着けることが、適切な対応をとる第一歩になります。

冷静になれば、何をすべきか、どのように行動すべきかが見えてくるでしょう。

家族が危篤状態にある時こそ、愛する人との最後の瞬間を大切にし、心を込めて看取る準備をしましょう。

身内に連絡をする

初めに危篤の知らせを伝えるのは、同居の家族と三親等までの親族です。

次に、危篤になっている親と親交の深い友人がいれば連絡します。

ただし、親の最期に立ち会ってほしい方のみにしましょう。

また友人等が複数いる場合、連絡を個別にしていると時間が取られてしまいます。

友人の1人に連絡をして、その方に他の方への連絡をお願いする方が良いでしょう。

声をかける

親の傍にいられる状態なら、親に声をかけることも大切です。

今までの感謝の思いを伝えたり、思い出を話したり、親子の楽しかった日々のことを話してみたりしましょう。

身近な人や思い入れの強い人の声かけによって、意識を取り戻す場合もあるので、反応が無くても、話しかけ続けてください。

親に話しかけるという行動は、身内が覚悟を持つ時間にもつながります。

後悔のないように声をかけることが大切です。

葬儀社の確認

万一を考えて、葬儀の準備も考えなくてはなりません。

親が葬儀社を決めている場合はその葬儀社に連絡を、決めていない場合は、ネットなどで葬儀社を探します。

葬儀をするには、それなりに費用がかかるので、慌ただしい中でもきちんと情報を集めて、信頼できる葬儀社を選ぶことが大切です。

いざというときに慌てないように、親が元気なうちに葬儀社や葬儀について相談をしておくと良いでしょう。

葬儀社に関してご不明な点等ございましたら、ぜひ以下の記事をお読みください。

危篤や葬儀に関してお悩みやご不明な点等ございましたら、以下のボタンから無料で資料を請求できます。

お気軽にお問い合わせください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

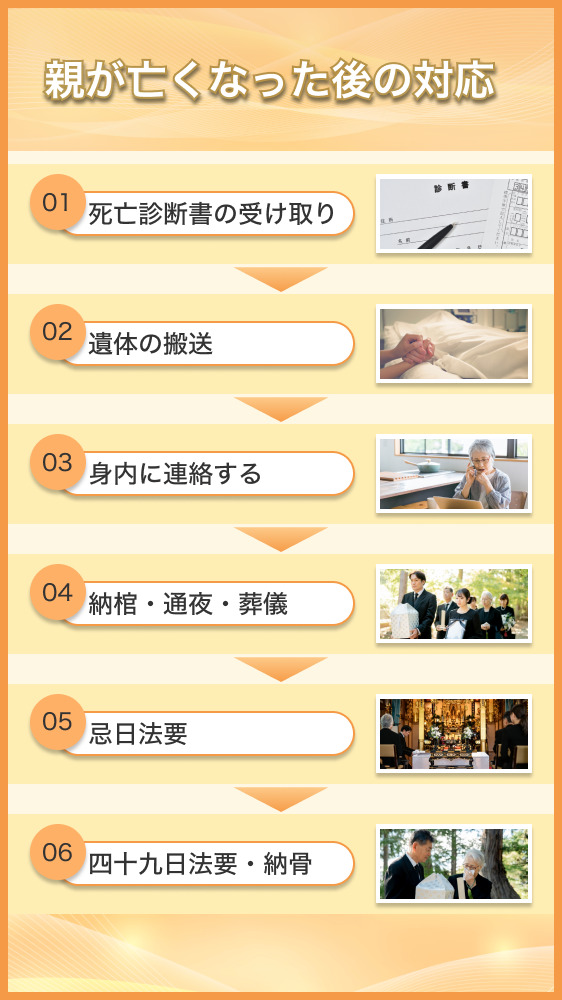

親が亡くなった後の対応

親が亡くなってしまった後、深い悲しみの中で落ち着いた行動をするのは難しいものです。

しかし心静かに親を送るためにも、やることはきちんと進めていかなければなりません。

死亡診断書の受け取り

医師に臨終を告げられたら、すぐに死亡診断書を作成してもらいます。

死亡診断書は、死後7日以内に死亡届として役所へ提出しなければなりません。

死亡届を提出できる人は、原則として親族か同居者です。

提出場所は、親の本籍地か死亡地、もしくは届出人の居住地の役所です。

他に家主・地主・土地の管理人、後見人も届出はできますが、優先順位は親族・同居人の方が上になります。

死亡届の提出と同時に、火葬(埋葬)許可証の申請も行います。

火葬は、火葬(埋葬)許可証がないとできないため必ず申請してください。

葬儀社によっては、死亡届・火葬(埋葬)許可証の申請を代理で行ってくれる場合もあります。

死亡診断書は、他の手続きにも必要となりますので、コピーを何部か取っておくことをおすすめします。

死亡診断書に関してご不明な点等ございましたら、以下の記事をお読みください。

遺体の搬送

病院で死亡した場合、遺体を安置してもらえるのは数時間程度です。

そのため葬儀社に連絡をして、遺体の搬送をお願いする必要があります。

この時点で、自宅に安置するのか、葬儀社に安置するのかも決めておかなくてはなりません。

遺体の搬送についてご不明点等ございましたら、ぜひ以下の記事をお読みください。

身内に連絡をする

親族・親戚や友人、親の仕事関係者などへ、親が亡くなったことの連絡をします。

死亡の報告とともに、葬儀の日取りが決まっていたら葬儀の案内もしておくと手間が省けます。

遺族のやることは、葬儀の準備や各手続きなどとても多いため、身内や友人への連絡は家族で分担して行うようにするのがおすすめです。

納棺・通夜・葬儀

亡くなったら葬儀の日程を決めます。

ご遺体が綺麗な状態でお別れをするため、できるだけ早い日程で葬儀を行いましょう。

一般的には、葬儀前日に納棺、通夜を行い、翌日である葬儀当日に葬儀、告別式、火葬を行います。

忌日法要

忌日法要とは、故人が極楽浄土へと進む手助けをする儀式です。

この儀式は、故人が亡くなった日から数えて7日ごとに行われます。

しかし現代の生活スタイルでは、7日ごとに法要を行うことは難しくなっています。

そのため葬儀の日に「繰上げ初七日法要」を行い、7日目の法要を一緒に行うことが一般的になっています。

その後四十九日法要で再度、故人を供養します。

このような儀式の変化は現代社会のニーズに合わせて進化してきたものです。

忌日法要は故人への敬意と供養の精神を維持しながら、私たちが大切な人を思い出す重要な機会であり続けています。

四十九日法要・納骨

故人が逝去されて49日が経過した時点で、四十九日法要という重要な儀式が行われます。

この日に故人の遺骨を墓地に安置することが一般的です。

これは、故人の魂が新たな旅立ちを迎えるための準備とも言えます。

仏教の教えによれば、死後49日目には最終的な審判が下され、故人の魂が極楽浄土に至るかどうかが決まるとされています。

そのため、この日には故人の魂が安らかに極楽浄土に至ることを願い、供養が行われます。

さらに、四十九日法要は「忌明け」の時期でもあります。これは、故人を偲び、喪に服す期間が終わることを意味します。この日を境に、遺族は新たな日常を迎えることができます。

危篤や葬儀に関してお悩みやご不明な点等ございましたら、以下のボタンから無料で資料を請求できます。

お気軽にお問い合わせください。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

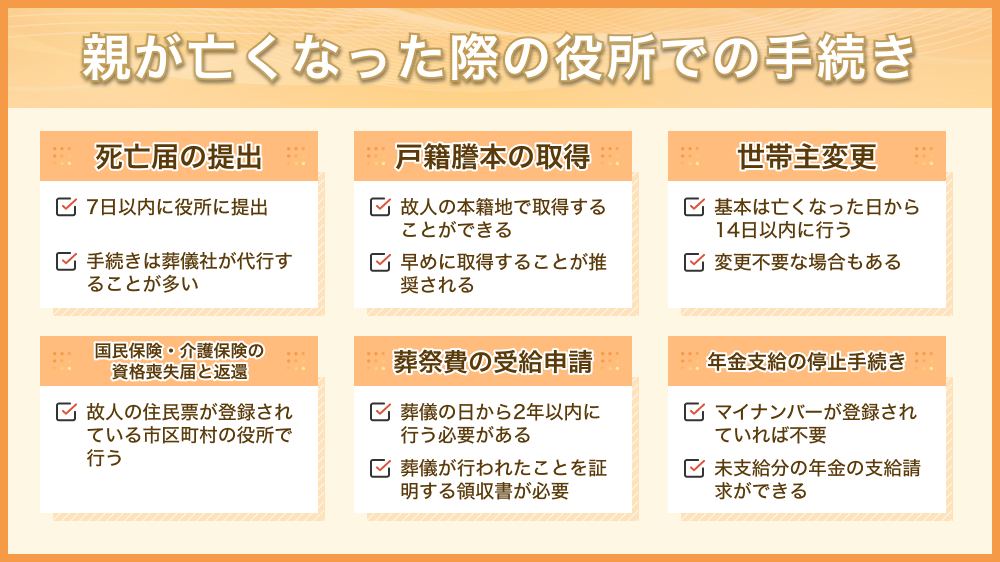

親が亡くなった際の役所での手続き

ここでは親が亡くなった際に必要となる役所での手続きについてご紹介いたします。

死亡届の提出

亡くなった日から7日以内に、死亡診断書の一部である死亡届を役所に提出します。

これにより火葬許可証が発行され、火葬が可能となります。

多くの場合、この手続きは葬儀社が代行します。

そのため葬儀社に預ける認印を用意しておくことが推奨されます。

令和3年9月1日以降死亡届への押印は任意となりましたが、自治体によっては必要とされることがあります。

そのため、念のために認印を用意しておくことが安心です。

死亡届を提出できる自治体は、亡くなった場所、亡くなった人の本籍地、または届出人の住民票がある場所のいずれかに限られています。

また、提出した死亡診断書と死亡届の原本は戻ってきません。

今後の手続きで必要となる可能性があるため、必ずコピーを取っておくことが重要です。

5部程度のコピーを用意しておくと安心です。

除籍謄本の取得

除籍謄本とは、故人の死亡事実が記載された戸籍のことを指します。

故人の手続きを進めるためには、除籍謄本の取得が必要となります。

これは故人の本籍地で取得することができます。

この除籍謄本は、今後のさまざまな手続きで必要となるため、早めに取得しておくことが推奨されます。

また一度に2~3枚取得しておくと、必要な時にすぐに使用できるため安心です。

世帯主変更

亡くなった方が世帯主であった場合、その世帯の管理者を変更するために世帯主変更の届出が必要となります。

この手続きは、亡くなった日から14日以内に行われるべきです。

しかし、すべての場合で世帯主変更の届出が必要なわけではありません。

例えば、1人世帯だった場合や残った家族が1人の場合、または15歳以上の大人1人と子供だった場合など、次の世帯主が明確な場合には、世帯主変更の届出は不要となります。

届け出先は住民票がある市区町村となります。

この手続きは故人の死後の生活を円滑に進めるために重要なものですので、適切に行いましょう。

国民保険・介護保険の資格喪失届と返還

故人が国民健康保険・介護保険の加入者であった場合、資格喪失届の提出と保険証の返却が求められます。

この手続きは、故人の住民票が登録されている市区町村の役所で行われます。

これにより故人の国民健康保険・介護保険の資格が正式に喪失されます。

葬祭費の受給申請

国民健康保険の加入者が亡くなった場合、その遺族は葬祭費を受け取ることが可能です。

ただし、この手続きは葬儀の日から2年以内に行わなければならない点に注意が必要です。

葬祭費を申請する際には、葬儀が行われたことを証明するための領収書が必要となります。

この領収書は、葬儀費用の支払いを証明する重要な書類となります。

また葬祭費の支給額は自治体により異なり、一般的には3万円から7万円程度となっています。

これは、故人の遺族が葬儀の費用を補助するためのものです。

さらに故人が会社で社会保険に加入していた場合も、埋葬費として同様に3万円から7万円程度が支給されます。

年金支給の停止手続き

年金受給者だった方が亡くなった場合には、年金事務所や年金相談センターで年金受給権者死亡届を提出する必要があります。

日本年金機構にマイナンバーが登録されているならば、手続きは必要ありません。

届出を提出することにより、未支給分の年金の支給請求ができます。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

親が亡くなった際の相続に関する対応

ここでは親が亡くなった際、相続に関して対応すべき事柄についてご紹介致します。

遺言書の確認

相続する人や物は遺言書の有無で大きく変わるため、遺言書の有無をまず確認しましょう。

故人が公正証書遺言を残していた際は、最寄りの公証役場に連絡して必要な書類を確認しましょう。

もし公正証書遺言としてではなく、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には自力で探すしかありません。

金庫や、通帳や銀行印を保存している場所、思い出のものをしまっている場所などを探してみましょう。

そこで、勝手に封を開けないように注意してください。

公正証書遺言以外の場合には、家庭裁判所に届出をして検認手続きをしなければ行けません。

検認とは、遺言の存在とその内容を確定させ、検認以後の遺言書の書き換えなどを防ぐための手続きです。

検認をしていない遺言書は相続手続きに使用することができないため、公正証書遺言でない場合には必ず検認手続きを行いましょう。

相続人の調査

故人の出生から死亡までの戸籍謄本を参照し、故人の相続人に当たる人を確認します。

戸籍謄本は、本籍地の役場に申請書、除籍謄本、申請者の身分証明を持参することで発行されます。

相続財産の調査

相続は、故人が残した財産を法的に引き継ぐプロセスです。

しかし、そのプロセスは単純ではありません。

故人の財産は、預貯金、不動産、株式、車などの有形資産だけでなく、借金や未払金などの負債も含まれます。

預貯金の確認

故人が各金融機関に預けていた金額を確認します。これには、通帳やネットバンキングの情報を利用します。

現金の探索

故人の自宅やその他の場所に保管されている現金を探します。これは、手元にある現金が財産の一部となるためです。

故人が所有していた不動産の詳細を調査します。法務局から取得できる全部事項証明書を利用して、不動産の詳細な情報を得ます。

株式とその他の投資

証券会社に問い合わせを行い、故人が所有していた株式やその他の投資商品を調査します。

車の価値

故人が所有していた車も財産の一部です。売却査定を行い、車の市場価値を確認します。

借金や未払金の確認

金融機関や消費者金融、クレジットカード会社などからの借金や未払金がないかを確認します。

これらは負債となり、相続財産から差し引かれます。

相続放棄・限定承認するかの決断

相続は、故人が残した財産を法的に引き継ぐプロセスです。

しかし相続には財産だけでなく、借金などの負債も含まれます。

そのため、相続人は相続放棄や限定承認という選択肢を持っています。

相続放棄

相続放棄は、故人の財産を相続しない代わりに、借金などのマイナスの遺産も相続しないという選択肢です。これは、負債が財産を上回る場合や、相続手続きが困難な場合に有効な手段となります。

限定承認

限定承認は、相続はするものの、プラスの財産でマイナスの財産を返済し、プラスの超過分だけ相続するという方法です。これは、財産と負債のバランスを取りながら、相続を進めるための選択肢です。

手続きの期限

相続放棄や限定承認をする場合には、相続開始から3か月以内に管轄地域の家庭裁判所に申請する必要があります。

この期限を過ぎると全面的な相続が強制されるため、注意が必要です。

相続は故人の意志を尊重し、適切に財産を引き継ぐための重要なプロセスです。

相続放棄や限定承認は、そのプロセスを適切に進めるための重要な選択肢となります。

この記事が、その一助となることを願っています。

準確定申告

相続は、故人が残した財産を法的に引き継ぐプロセスです。その一部として、準確定申告と遺産分割協議書の作成が必要となります。

準確定申告の手続き

故人が亡くなった後の4か月以内に、相続人は準確定申告を行う必要があります。これは、故人が生前に確定申告を行う必要があった場合に限ります。準確定申告は、故人の代わりに相続人が行う確定申告のことを指します。

遺産分割協議書の作成

相続人間で、相続財産をどのように分けるかを協議し、その結果を遺産分割協議書にまとめます。この書類は、後の手続きで必要となるため、重要です。

専門家への依頼

遺産分割協議書の作成は門的な知識を必要とするため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することを推奨します。

相続は故人の意志を尊重し、適切に財産を引き継ぐための重要なプロセスです。

準確定申告と遺産分割協議書の作成は、そのプロセスを適切に進めるための重要なステップとなります。

相続税の申告

相続は、故人が残した財産を法的に引き継ぐプロセスです。その一部として、相続税の申告が必要となります。

相続税申告の重要性とその手順

相続は、故人が残した財産を法的に引き継ぐプロセスです。その一部として、相続税の申告が必要となります。

相続税申告の期限

故人が亡くなった後の10か月以内に、相続人は相続税の申告を行う必要があります。ただし、これは相続財産の合計が基礎控除額を上回る場合に限ります。

基礎控除額の計算

基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。これは、相続税の申告が必要となる財産の閾値を示しています。

申告期限の重要性

申告期限を過ぎると、相続税の控除が受けられなくなるだけでなく、ペナルティが発生する可能性もあります。そのため、申告期限は厳守する必要があります。

専門家への相談

相続税の申告は、専門的な知識を必要とするため、税理士などの専門家に相談することを推奨します。

相続は、故人の意志を尊重し、適切に財産を引き継ぐための重要なプロセスです。相続税の申告は、そのプロセスを適切に進めるための重要なステップとなります。この記事が、その一助となることを願っています。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求は、故人の遺言書の内容によって遺留分が侵害された場合、相続人が行使できる権利です。

遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取れる相続分のことを指し、遺言書による分配がこれに満たない場合、相続人は差額の請求が可能になります。

遺留分の保護対象者

- 配偶者: 故人に配偶者のみが残された場合、その配偶者の遺留分は遺産の半分です。

- 子供: 故人に子供のみが残された場合、子供たちの遺留分は遺産の半分を合わせて分け合います。

- 配偶者と子供がいる場合: 各々の遺留分は遺産の4分の1ずつとなります。

遺留分侵害額請求の手続き

故人が亡くなってから1年以内に、遺留分が侵害されたことを知った相続人は、遺留分侵害額の請求を行うことができます。

これは、遺言書で定められた相続額が遺留分を下回る場合に限られ、相続人は遺留分を保護するために必要な手続きを行う必要があります。

この請求を行うことで、遺言書の内容に関わらず、法律で保障された最低限の遺産分割を受ける権利を行使できます。

遺留分侵害額請求は、遺言書による分配が相続人の権利を不当に制限している場合に、そのバランスを取り戻すための重要な手段です。

遺留分の概念は、相続人が故人から公平な扱いを受けることを保証するものであり、遺言書によって相続人が不利益を被ることがないようにするためのものです。

遺留分侵害額請求は、このような場合に相続人が取るべき対応であり、適切な手続きを踏むことで法律で保障された権利を守ることができます。

スポンサーリンクその他の重要な手続きについて

人生には予期せぬ事態が伴います。

大切な人を失った後に行うべき手続きについて、わかりやすく解説します。

死亡保険金の受取り

生命保険に加入している場合、死亡保険金の受取が可能です。

保険証券を確認し、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」を把握しましょう。

受取人は、保険金の請求手続きを行います。

保険会社や代理店に連絡し、必要な手続きを確認してください。

免許証の返還

故人の運転免許証は、最寄りの警察署で返還することができます。返還は義務ではありませんが、選択肢の一つです。

公共料金の手続き

電気、ガス、水道などの公共料金の手続きも重要です。

故人宅を解約、または名義変更する必要があります。

支払い明細書や口座通帳を確認し、該当するサービス提供者に連絡しましょう。

テレビ・インターネット・電話の手続き

これらのサービスも解約または名義変更が必要です。

機器はリースされていることもあるので、適切に処理しましょう。

クレジットカードの解約

クレジットカードの解約も忘れてはなりません。

残債があれば、相続の対象となるため、金額を確認してください。

カード会社に連絡し、解約手続きを行います。

ポイントやマイルの取り扱いも確認が必要です。

これらの手続きは、故人を偲ぶとともに、今後の生活を整理する重要なステップです。

適切に対処することで、心の整理も進むでしょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

危篤時に駆けつける際のマナーについて

身内が危篤に陥った際、慌てずに周囲への配慮が必要です。

以下は、そのような状況でのマナーについてのアドバイスです。

会社での対応

危篤のために会社を早退する場合、有給休暇を利用しましょう。

忌引休暇は、亡くなった場合に適用されます。

事前に会社に状況を説明し、数日間の休暇を取ることを相談すると良いでしょう。

急な危篤連絡を受けた場合、営業時間中なら電話で、時間外ならメールで上司に連絡しておくとスムーズです。

服装について

危篤の知らせを受けて病院に急行する際は、喪服は避けましょう。

喪服は亡くなっていない状態で着用すると不適切とされます。

平服で訪れるのが適切で、派手な装飾やメイクは控えるべきです。

また、危篤の可能性がある場合は、病院にすぐに行ける服装で仕事をすることをおすすめします。

話題選びについて

危篤者のもとでは、葬儀や死後に関する話題は避けるべきです。

患者本人やその家族にとって、不快な話題となりえます。

危篤者やその家族には、感謝や労いの言葉をかけることが大切です。

患者本人に対しては過去の感謝を、家族に対しては励ましの言葉を述べることを心がけましょう。

危篤時の対応は、敏感かつ難しいものです。

しかし、適切なマナーと配慮を持って行動することで、大切な人の最期の時を尊重し、家族や周囲の人々に配慮を示すことができます。

親が危篤の際の連絡の伝え方

親が危篤になった時の連絡の連絡範囲やタイミング、方法をご紹介します。

連絡範囲

危篤の連絡範囲としては、3親等以内が一般的です。

3親等以内とは、配偶者、子、孫、ひ孫、親、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹、伯父(叔父)、伯母(叔母)、甥、姪です。

しかし3親等以内の親族ではなくても、関係が深かった親族や親しい友人など、故人との関係性をもとに連絡を入れるべきです。

連絡のタイミング

家族や親族、とても親しくしている友人なら、夜中や早朝でも連絡してかまいません。

初めの連絡は、手短に必要最小限にしておきましょう。

友人や仕事関係の人へは、夜中・早朝は避けて連絡してください。

連絡方法

急を要することのため、基本的には電話で連絡をします。

つながらないときは、メッセージに残す、携帯電話にかけるなどしてください。

電話での連絡ができない場合は、メールやSNSを利用しても良いでしょう。

連絡内容

連絡は、以下の内容を簡潔にわかりやすく伝えましょう。

- 危篤になっている親の氏名

- 連絡をしている者と親との関係

- どの病院の何号室か

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

危篤時にかける言葉

危篤状態にある家族への適切な言葉遣いは、非常に繊細な配慮が求められる場面です。

患者本人の聴覚は最後まで機能している可能性が高いため、会話の内容や言葉選びには細心の注意を払いましょう。

患者本人に対する声掛け

危篤状態の患者には、温かく前向きな言葉、感謝の気持ち、安心感を与えるような言葉が適切です。

例えば、「○○、会いに来たよ」「色々ありがとうね」「今まで言わなかったけど、母さん俺達を生んでくれて感謝してるよ」「去年一緒に食べた□□屋の煮魚は美味かったよな」などの言葉が良いでしょう。

不安を煽るような言葉は避け、穏やかな雰囲気を保つことが大切です。

家族への声掛け

家族には、支援や手伝いの気持ちを示す言葉や、心身的負担への配慮を示す言葉をかけましょう。

例えば、「何かお手伝いできることがあれば言ってください」「大変な時だと思いますが、奥様が倒れないように気をつけてくださいね」などの言葉が適切です。

また、患者の回復を祈る言葉は控えめにし、家族が共有する大切な時間を尊重する姿勢を示すことが重要です。

このように、危篤状態にある患者やその家族に対する言葉選びには、深い思いやりと尊重が求められます。

心からの言葉で支えることが、この難しい時間を乗り越える助けとなります。

スポンサーリンク親が危篤になり病院へ向かう際の持ち物

親が危篤になり、病院へ向かうときに必要な持ち物を説明します。

服装

服装は、動きやすくてリラックスできるものにしておきましょう。

靴も、動きにくいハイヒールは避けておいた方が無難です。

ただ、親の友人がお見舞いに来ることもあるので、ある程度はきちんとした服装にした方が良いでしょう。

羽織物やカーディガンなどを1枚持っておくと、肌寒いときなどに便利です。

持ち物

持ち物は、あまりかさばらないように、最低限必要な物に留めておきます。

スマートフォン

連絡用としての携帯電話は必須なので、忘れずに持って行ってください。

念のため、充電器も持っておきましょう。

親族や親の友人の連絡先がわかる住所録やメモなどがあれば、一緒に持って行くといざというときに困りません。

泊まり込みの準備

危篤状態は、どのくらいの期間続くかわからないため、数日は宿泊できる準備が必要です。

下着類や洗顔・歯ブラシ、最低限の着替え、あれば普段飲んでいる薬などを用意しましょう。

現金

交通費・宿泊する際の食事代などのこまごまとした費用の他、病院への支払いなどもあります。

現金やクレジットカードも忘れずに持っていきましょう。

危篤や葬儀に関してお悩みやご不明な点等ございましたら、以下のボタンから無料で資料を請求できます。

お気軽にお問い合わせください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

危篤状態から持ち直すことはある?

患者の症状やバイタルサインなど、全体の状況を把握したで医師は危篤を判断します。

患者の状態は常に変化するため、正しい診断を行うのは医師にとっても難しいことです。

危篤から息を引き取るまでの時間を予測できません。

しかし危篤から持ち直す可能性もあります。

希望を捨てず、大切な人のために何ができるのか考えましょう。

親がキリスト教をだった場合の危篤時の対応

もし、危篤になった方がキリスト教を信仰していた場合、危篤の時点で儀式が必要になるので教会への連絡が必要になります。

キリスト教でもカトリックとプロテスタントで儀式が異なるため、以下でご紹介します。

カトリックの場合

カトリックの場合は、医師に危篤と判断されたら教会に連絡をして神父に「病者の塗油の秘蹟」という儀式をしてもらいます。

病者の塗油の秘蹟は、すべての罪の赦しを神に請う祈りを捧げて、罪からの解放と永遠の安息を神に祈る儀式です。

儀式では神父が信者の額と両手に聖油を塗って十字架をしるします。

聖油によって神の恵みが与えられ、病気による苦しみと戦う力を得られるといわれています。

プロテスタントの場合

プロテスタントの場合も危篤になったら教会に連絡して牧師に来てもらいます。

儀式は「聖餐式」という病床の信者に、パンと葡萄酒を与えて魂の安息を祈りながら聖書を朗読します。

プロテスタントはカトリックよりも簡素な儀式ですが、宗派が多数あるため儀式の内容が異なる可能性があります。

そのため、所属している教会に儀式の内容の確認をしておくと安心です。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

退院費用は親の口座から支払える?

親が亡くなり、病院から退去する際には、病院への支払いをしなければなりません。

退院費用などは、亡くなった親の口座から支払えるのでしょうか。

口座からの引き出し方

親が亡くなると、すぐに銀行口座が凍結されるということはありません。

親名義の銀行口座が凍結されるのは、親が死亡したということを金融機関に伝えてからです。

公共料金やクレジットカードの引き落としに親の口座を利用している場合は、引き落とし口座の変更手続きなどをしてから、親の死亡を伝えるようにしましょう。

葬儀費用や病院の支払いに充てる場合は、死亡を伝える前に口座から引き出すと良いでしょう。

引き出す際の注意点

親の口座から、親の葬儀その他に充てるために現金を引き出すときは、その理由とともに他の家族の同意を得ておきましょう。

後でトラブルにならないように、現金を何に使ったかわかる控えもすべて残しておいてください。

口座の移し方

凍結された親の口座の預貯金を自分の口座に移すためには、様々な書類が必要です。

親の口座にある預貯金は相続財産にあたるため、遺言、または遺産分割協議によって、相続される財産の内容と相続人への分割方法が確定してからの凍結解除手続きとなります。

金融機関での口座凍結解除手続きには、次のような書類を提出しなければなりません。

- 銀行指定の凍結解除依頼書(金融機関により書式が異なります)

- 凍結を解除する口座の通帳・キャッシュカード・印鑑

- 親(故人)の戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票

- 公正証書遺言もしくは、検認済証明書が添付された遺言書

- 遺産分割協議書(遺言書が無い場合)

- 委任状

提出書類は、金融機関により若干の違いがあるため、手続きの前に必ず確認してください。

凍結解除の手続きも金融機関により異なりますが、2〜3週間が目安となります.

銀行口座についてご不明な点等ございましたら、以下の記事をお読みください。

危篤や葬儀に関してお悩みやご不明な点等ございましたら、以下のボタンから無料で資料を請求できます。

お気軽にお問い合わせください。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

危篤時における銀行口座からの資金引き出しについて

危篤時に銀行からお金を引き出せる?

家族が危篤状態にある時、銀行からの資金引き出しは可能なのか、という疑問を持つ方は少なくありません。

特に、医療費の精算や葬儀費用の準備といった、緊急性の高い支出が必要になる場合、どのようにして資金を手配すればよいのかが気になるところです。

ここでは、危篤状態の方の銀行口座からお金を引き出す方法について解説します。

銀行口座からの資金引き出しは、口座名義人自身の意思があれば可能です。

この場合、家族が代理人として行動し、口座名義人の代わりに資金を引き出すことができます。

例えば、本人が高齢で銀行の窓口やATMの操作が困難な場合、キャッシュカードを家族に託して資金を引き出してもらうことが一般的です。

この際、暗証番号の共有が必要になりますし、本人が窓口に行けない理由について銀行側から問い合わせがあった場合は、医師の診断書や介護認定書で事情を説明することが可能です。

ただし、危篤状態の場合は、本人の意思を証明することが難しい場合があります。意識が低下しているなど、本人の意思表示ができない状況では、事前に適切な手続きを踏むか、あるいは本人の意思が明確に記録されていることが重要です。

事前の準備として、口座名義人からの明確な意思表示を文書などで残しておくことで、後のトラブルを避けることができます。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

故人の銀行口座の扱い

故人の銀行口座がどうなるかは、遺族にとって重要な問題です。

ここでは、口座名義人が亡くなった際の銀行口座の扱いについて詳しく説明します。

相続手続き完了までの口座凍結

口座名義人が亡くなった場合、その人の銀行口座は一般的に相続手続きが完了するまで凍結されます。これは、金銭トラブルを防ぐための措置です。

凍結された口座からは、遺族であっても資金の引き出しや振り込みができなくなり、これにより不正な資金移動を防ぎます。

ただし、この凍結により、故人名義のクレジットカード支払いや公共料金の支払いが停止する可能性がありますので、注意が必要です。

銀行口座凍結のタイミング

銀行口座は、死亡届が提出されたとしても自動的には凍結されません。

口座凍結の手続きは、遺族が銀行に故人の死亡を報告した時点で行われます。

ただし、故人が社会的に著名な人物であった場合や、銀行が何らかの方法で死亡を知った場合は、遺族の報告前に口座が凍結されることもあります。

それでも、銀行は口座を凍結する前に遺族に連絡を取ることが一般的です。

凍結の理由と目的

銀行口座の凍結は、故人の財産を保護し、遺族間での相続問題が発生するのを防ぐために行われます。

死亡により相続が発生した場合、故人の財産に対する正式な分割が行われるまでは、遺族間での合意形成が必要となります。

銀行口座を凍結させることで、キャッシュカードと暗証番号があれば誰でも資金を引き出せる状態を防ぎ、故人の財産が相続対象として正確に保持されるようにします。

このように、故人の銀行口座に関する処理は、遺族間のトラブルを防ぎ、相続プロセスをスムーズに進めるために重要な手続きです。

相続の準備として、適切なタイミングで銀行と連絡を取り、必要な手続きを行うことが推奨されます。

スポンサーリンク親が危篤になった際のよくある質問

親が危篤になった際のよくある質問をご紹介します。

自宅で親が危篤になった場合はどうすれば良いですか?

自宅で親が危篤状態になった場合、最初に行うべきことは主治医に連絡を取ることです。

これは、患者が自宅での臨終を希望しているか、自宅療養中である場合に特に重要です。

患者の状態が急変しても慌てず、まずは主治医の指示に従いましょう。

主治医が不在で、親が亡くなった場合は、119番に電話し救急車を要請します。

死亡の確認は医師によって行われる必要があり、家族ではなく医師が行うべきです。

また、いざという時のために、事前に家族や主治医と危篤時の対応について話し合っておくことをおすすめします。

家族が危篤状態のとき、仕事を休むことはできますか?

家族が危篤状態になった際、多くの人がすぐに駆けつけたいと考えるでしょう。

しかし、危篤状態での休暇は一般的に忌引休暇とは異なります。

忌引休暇は、主に家族の葬儀参列のための休暇として認められるため、危篤状態では適用されないのが普通です。

これは、危篤状態では家族がまだ亡くなっていないという事情によります。

休暇を取る際は、事前に職場に状況を説明し、危篤状態になった場合に休むことを伝えておくことが重要です。

このようにしておくと、職場に迷惑をかけずに済みます。

また、職場の同僚や部署のメンバーにも状況を共有しておくことが望ましいです。

このように事前に準備しておくことで、急な状況にも対応しやすくなり、職場への影響も最小限に抑えられます。

危篤状態から回復することはありますか?

医師から危篤の診断を受けた場合、状況は非常に深刻ですが、必ずしも亡くなるとは限りません。

危篤状態は「いつ亡くなってもおかしくない」という状態を指しますが、回復する可能性も存在します。

実際、数日から一週間の猶予があることもあり、場合によっては危篤状態から持ち直し、その後数年にわたって通常の生活を送ることもあります。

危篤状態からの回復率は一概には言えませんが、回復のチャンスはゼロではありません。

この期間は家族にとって貴重な時間となりますので、有意義に過ごし、同時に万が一の場合に備えることが大切です。

医師と密接に連絡を取り合い、患者の状態や治療方針について十分に理解し、適切なサポートを提供することが望ましいです。

危篤の連絡を受けた場合、なぜ前もって現金を用意することが推奨されるのですか?

危篤の連絡を受けると、心理的にも経済的にも準備が必要な状況に直面します。

病院への支払い、葬儀の準備費用、交通費、食事代など、予期せぬ出費が発生することが多々あります。

このような時、銀行へ行って現金を引き出す時間を確保することが難しい場合があるため、前もってある程度の現金を手元に準備しておくことが推奨されます。

さらに、故人の名義人の死亡が確認されると、その人の銀行口座は凍結される可能性があります。

口座が凍結されると、預金の引き出しができなくなり、葬儀費用などの必要な支出に困ることがあります。

そのため、故人の預金から必要な費用を調達する予定がある場合は、特に注意が必要です。

事前に現金を用意しておくことで、急な出費にも柔軟に対応でき、故人の最期の時を適切にサポートする準備が整います。

危篤の連絡はいつするべきですか?

危篤状態の連絡は、時間帯に関わらず、できるだけ早めに行うべきです。

深夜や早朝であっても、重要な親族へはすぐに知らせることが推奨されます。

深夜や早朝の連絡にはためらいを感じるかもしれませんが、亡くなる前に一度会いたいと思う親族も多くいます。

特に、親族が遠方に住んでいる場合、早めの連絡がその親族が患者と最期の時間を共有する機会を提供します。

親族がすぐに病院に駆けつけられるように、危篤の連絡は遅延なく行うことが大切です。

このように早急に連絡をすることで、親族が適切な準備をして病院に来ることが可能になり、患者の最期の時間を大切な人々と過ごせる可能性が高まります。

親と宗派が違う場合、葬儀はどうすれば良いですか?

基本的には故人である親の宗教・宗派を尊重します。

しかし、どうしても無理な場合は、喪主の宗教・宗派で行っても問題はありません。

少しややこしいですが、お通夜は故人の宗派や無宗教で行い、葬儀は喪主の宗派で行うという方法もあります。

どのような葬儀をするかは、できるだけ故人の遺志を尊重しつつ、遺族で話し合って決めることをおすすめします。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

親の危篤でやることまとめ

ここまで、親の危篤でやることや、親が亡くなった後にやることを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 親が危篤の際は、まず身内に連絡をして葬儀社の準備も考える

- 親が亡くなった後は死亡診断書を役所へ提出し、身内へ葬儀の連絡をする

- 病院へ向かうときは、携帯電話や宿泊の用意、現金を忘れずに持って行く

- 親が危篤時の身内への連絡は基本電話で行い、夜中や早朝でも気にせず連絡する

- 葬儀費用や病院の支払いは、親の口座からも支払える

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

危篤や葬儀に関してご不明な点やお悩み等ございましたら、以下のお電話からご相談できます。

無料でご利用できますので、お気軽にお問い合わせください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2025.05.16

危篤状態と宣告されてから何日間続く?臨終までの期間や危篤の連絡方法も解説

お葬式

更新日:2025.04.24

親・身内が危篤になったときの会社への対応は?報告方法と休み方をメール例文付きで解説