閉じる

記事のポイントを先取り!

お葬式の御布施の金額は、お付き合いの深さ、地域や宗教・宗派によって異なるため、多くの人が適切な額に悩むものです。大切な場面で失礼がないように、しっかりと準備したい人も多いでしょう。では、一般的な御布施の金額相場はどのくらいなのでしょうか?この記事では、宗教・宗派や地域ごとの相場を詳しく解説し、正しい金額設定のための情報をお伝えします。ぜひ最後までお読みください。

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。

さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

御布施とは、金銭に限らず人に施し、自らの徳を積むことです。現代では、お金を納めることが主流になり、宗教行為に対して納める金銭のことを指します。これには、

御布施は、元々精神的な修行の一つとしても位置付けられてきました。そのため、読経や戒名授与といった儀式の「対価」ではなく、宗教行為に対する感謝の表現として捉えるべきです。御布施の金額に決まりがないのは、寄付(喜捨)の色が強く布施をする人の想いがこめられたものでもあり、院やお寺が建つほど多くの金額を納める人もいれば、金額は少なくても精一杯の気持ちを込めて納める人もいらっしゃいます。また、物納や労働という形で貢献して御布施とする場合もあります。

御布施は、享受した宗教行為に対する感謝を表すために納める金銭であり、法事やお葬式などの儀式に欠かせないものです。皆さまが納めた御布施は、単にお坊さんの生活費になるのではなく、

さまざまな活動を通じて地域やお困りの人のために形を変えて人々の役に立っています。このように

お葬式における御布施は、故人を弔うために納めるもので、金額は関係性、地域やお葬式の規模によって異なります。

地域によって御布施の相場は異なります。以下の表にまとめました。

| 地域 | 金額の相場 |

|---|---|

| 北海道 | 30万円程度 |

| 東北地方 | 60万円程度 |

| 関東地方 | 50万円程度 |

| 中部地方 | 50万円程度 |

| 近畿地方 | 45万円程度 |

| 中国・四国地方 | 40万円程度 |

| 九州地方 | 30万円程度 |

| 全国平均 | 47万円程度 |

また、地域ごとの風習や儀式の進め方によっても異なるため、地元の慣習を確認しておくことが大切です。地域により異なる相場を把握しておくことで、適切な御布施の準備が可能です。

宗教によっても御布施の相場は異なります。

| 宗教名 | 金額の相場 |

|---|---|

| 浄土宗 | 30万円〜 |

| 浄土真宗 | 20万円〜 |

| 日蓮宗 | 30万円〜 |

| 天台宗 | 30万円〜 |

| 臨済宗 | 20万円〜50万円 |

| 曹洞宗 | 30万円〜60万円 |

| 真言宗 | 30万円〜 |

| キリスト教 | 10万円〜40万円 |

| 神道 | 20万円〜50万円 |

さらに、他の宗教では御布施が必要ない場合や、形式が異なる場合もあるため、宗教ごとの特徴を理解し、適切な金額を設定することが大切です。

法要も、僧侶への感謝の気持ちを込めた御布施を渡します。法要は故人を弔うための大切な儀式であり、

| 法要別 | 金額の相場 |

|---|---|

| 初七日法要 | 5万円程度 |

| 四十九日法要 | 5万~10万円程度 |

| 納骨法要 | 3万~5万円程度 |

| 初盆(新盆) | 4万円程度 |

| お盆 | 合同法要:5千~3万円程度 個別法要:3万~5万円程度 |

| お彼岸 | 3万~5万円程度 |

| 一周忌法要 | 3万~5万円程度 |

| 三回忌法要 | 3万~5万円程度 |

| 七回忌法要 | 1万~5万円程度 |

初七日法要は、故人が亡くなってから7日目に行われる法要で、故人の冥福を祈ります。現在では、お葬式と同日に行われることも多く、御布施はお葬式の御布施とまとめて渡すことが一般的です。初七日法要単独で行う場合、御布施の相場は5万円程度です。僧侶に対する感謝を込めて渡し、戒名が授与される場合は戒名料も加味して御布施を準備します。

四十九日法要は、故人があの世に旅立つ日とされる重要な節目の法要です。この法要では、親族や知人が集まり、故人を偲びます。四十九日法要の御布施の相場は5万〜10万円程度が一般的です。また、納骨を同時に行う場合、納骨法要の御布施を合わせて渡すこともあります。この際、僧侶への謝礼として相応の金額を準備しましょう。

納骨法要は、故人の遺骨を墓に納める儀式であり、四十九日法要や一周忌などの節目に行われることが多いです。納骨法要の御布施の相場は3万円から5万円程度が一般的です。墓地や霊園での納骨の際に、僧侶が読経を行うため、その謝礼として御布施を準備します。納骨法要は、故人の亡骸をお墓に納める重要な儀式なので、感謝の気持ちを込めて御布施を渡しましょう。

初盆(新盆)は、故人が亡くなって初めて迎えるお盆であり、特別な法要として行われます。この法要では、親族や知人が集まり、盛大に故人を弔います。初盆法要の御布施の相場は4万円程度です。初盆は特別な意味を持つため、通常のお盆よりも多めの御布施を準備します。

お盆は毎年8月に行われ、故人の霊が帰ってくるとされる時期に供養を行います。お盆の法要は、僧侶に自宅やお寺で読経をお願いすることが多く、地域や家庭の慣習によって異なる場合もあります。お寺での合同法要の場合5千〜3万円程度、自宅に招いて個別に法要してもらう場合3万〜5万円程度が一般的な相場です。初盆と異なり、毎年恒例の供養となるため、相場はやや抑えられる傾向にあります。

お彼岸は春と秋の年に2回行われる仏教の重要な行事で、故人の供養を行うための期間です。お彼岸の法要では、家族や親族が集まり、僧侶に読経をお願いします。御布施の相場は、3万〜5万円程度です。お彼岸は、地域や家庭の習慣によって違いがある場合もありますが、供養の気持ちを込めて御布施を用意することが大切です。

一周忌法要は、故人が亡くなってから1年後に行われる大切な法要です。この法要では、親族や知人が集まり、故人を追悼します。一周忌法要の御布施の相場は3万〜5万円程度が一般的です。一周忌は重要な節目となるため、他の法要に比べて御布施の金額をやや多めに包むこともあります。

三回忌法要は、故人が亡くなって2年目に行われる法要です。三回忌も一周忌同様に重要な法要であり、親族や知人が集まり、僧侶に読経をお願いして故人を弔います。三回忌法要の御布施の相場は3万〜5万円程度が一般的です。一周忌ほど大きな規模で行われない場合もありますが、供養の気持ちを込めて御布施を準備しましょう。

七回忌法要は、故人が亡くなって6年目に行われる法要です。七回忌も、故人を弔うために親族や知人が集まり、僧侶に読経をお願いすることが一般的です。七回忌法要の御布施の相場は、1万〜5万円程度が一般的です。七回忌は一周忌や三回忌と比べて規模が小さくなることもありますが、僧侶に対する感謝の気持ちを込めて、御布施を用意します。

御布施に関しては、金額に特定のルールや「これでなければいけない」といった規定は存在しません。よく誤解されがちな「4」や「9」という数字は縁起が悪いとされる文化的な忌み数字ですが、実際には御布施の金額にこれらの数字が含まれていても問題はありません。

御布施を渡す際には、適切な方法で包むことが大切です。以下では、御布施を包む際に使う奉書紙と白封筒の違いと、それぞれの包み方を解説します。

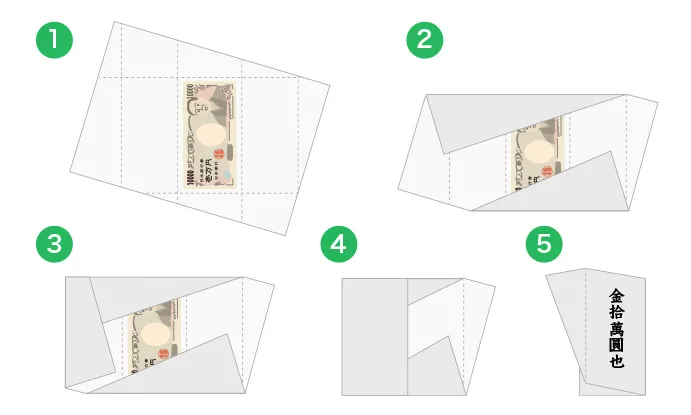

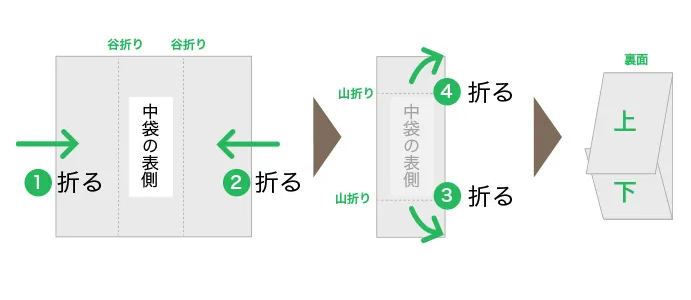

御布施を包む最も正式な方法として、奉書紙が用いられます。奉書紙は、上質で厚みのある和紙で、古くから仏事や儀式で用いられてきた伝統的な紙です。奉書紙で御布施を包むことにより、故人への敬意と感謝を表せます。奉書紙を使った具体的な包み方の例は以下の通りです。

奉書紙を使用することにより、丁寧で格式高い御布施の包み方ができます。

奉書紙が用意できない場合は、白い封筒を使用しましょう。この場合、無地で郵便番号やその他の印字がされていない封筒を選びます。白封筒はシンプルですが、きちんとした形で渡すことが大切です。封筒には、「御布施」と墨書きし、裏には自分の名前を記入します。仏事は、派手な装飾がある封筒やカラフルなものは避け、できるだけシンプルなものを選ぶことが礼儀とされています。

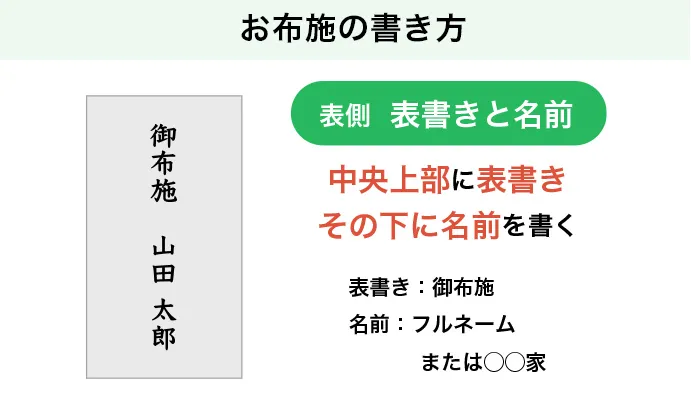

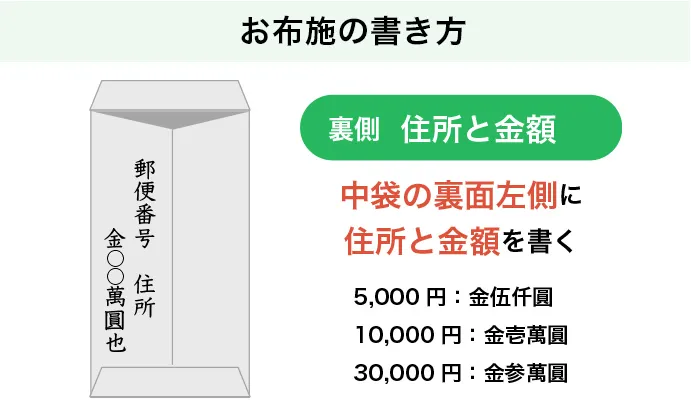

御布施は、丁寧に包み、正しい書き方で表書きや裏書きを記しましょう。ここでは、御布施の書き方を具体的に説明していきます。

表書きは、御布施袋の正面に書く言葉や名前のことです。表書きには、以下のようなルールがあります。

裏書きは、御布施袋の裏面に書く情報です。表書きと同様に、正確に記載する必要があります。以下のポイントに注意しましょう。

御布施は、お葬式や法事の際に納める金銭で、渡すタイミングにも注意が必要です。御布施を渡す際は、受け取る側の状況を考慮し、丁寧に行うことが大切です。ここでは、お葬式や法事における御布施を渡すタイミングについて解説します。

お葬式は、

法事や法要の場合も、

御布施を渡す際には、マナーや所作に注意しましょう。特にお葬式や法要の場では、正式な手順で丁寧に渡すことで感謝の気持ちを表します。ここでは、御布施を渡す際の基本的な方法について、切手盆と袱紗を使用する2つの方法を詳しく解説します。

御布施を渡す際に使用されるのが切手盆です。切手盆とは、金封を丁寧に渡す際に使われる黒塗りのお盆のことです。これは仏教の伝統的な作法であり、正式な儀式にふさわしい方法とされています。

切手盆を使う際の手順

御布施は切手盆にのせて、宗教者に差し出すのが一般的です。御布施を自分の側に向けた状態で切手盆にのせ、両手で持ちます。相手に渡す際、相手側に正面が向くように右回りに盆を回転させ、正しい向きで差し出します。この際、宗教者が御布施を受け取ったら、速やかにお盆を下げましょう。切手盆が手元にない場合は、葬儀社に借りることも可能です。事前に確認して、お葬式の準備を万全にしておきましょう。

切手盆がない場合や、より格式を重んじる場では「袱紗(ふくさ)」を使うこともあります。御布施を袱紗に包み、相手に渡す際に取り出す作法が一般的です。袱紗には

の3種類がありますが、最も扱いやすいのは「金封袱紗」です。お葬式や法要の場合、袱紗の色は寒色系(紺やグレーなど)が推奨されています。

袱紗を使った御布施の渡し方

御布施を袱紗に包んだまま宗教者の前に出向き、袱紗から取り出して差し出します。袱紗の上に御布施をのせ、相手側から見て正面に向けて渡すのが正しいマナーです。袱紗は御布施を包むだけでなく、丁寧に御布施を渡すための一時的な台として使えます。

ここでは、よくある質問に対する回答を紹介します。

御布施は、

葬儀費用のなかでも、御布施の費用は一定の割合を占めます。日本の葬儀費用の平均額は約1,316,000円という調査結果がありますが、このなかで

※参考:燦ホールディングス「全国の喪主経験者2,000名を対象に葬儀費用を調査」(2023年7月13日)

御布施の金額が少ないと言われることはまれですが、万が一そのような事態になった場合は、冷静に対処しましょう。先述した通り、御布施の相場は関係性や地域によって異なります。都道府県ごとの相場を事前に確認しておくことが大切です。それでも、

葬儀の宗教者手配はこちらをご覧ください。

併修とは、2人の故人の法要やお葬式を同時に行うことを指します。併修を実施する場合、

併修については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

ここまで葬儀での御布施の金額相場をご紹介しました。要点を以下にまとめます。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

「みんなが選んだお葬式」では、

家族葬に関するご相談を

24時間365日無料で受付けております。

少しでも不安や心配事があれば

遠慮なくご相談ください。

みんなが選んだお葬式では、厳選審査を経た優良な会社のみをご紹介しています

人をお送りする時、送る側にとってもとても負担が大きいものです。精神面と金銭面の負担がのしかかります。

心から良かったと思えるお葬式を行うためには、あなたのために親身になってくれる葬儀屋さんが欠かせません。

安心の“みんなが選んだお葬式”認定

評価基準を満たし一定数の実績がある健全経営の会社

1に加えて利用者の満足度の高さを裏付けるエビデンスが確認できた会社

2に加えて利用者の満足度を維持向上し改善なども真摯に行っている会社

専門スタッフが150項目以上のポイントを細かくチェック。一定の基準を満たす会社を厳選しています。

第三者の目線から公平な立場でご案内していますので、葬儀社選びに迷う時は遠慮なくご連絡ください。

評価員の調査などにより、常によい緊張感を持ってのサービス提供が期待できます。

※このサイトを通すことで費用が高くなることは、一切ありませんのでご安心ください。

みんなが選んだお葬式で、

後悔のない葬儀を