法事法要

親戚への香典返しの金額はどれくらい?お礼状の書き方も解説

更新日:2022.05.17 公開日:2021.11.29

記事のポイントを先取り!

- 親戚でも香典返しをする

- 高額香典には1/3~1/4程度を返す

- 香典返し不要の際は厚意に甘える

通夜や葬儀で香典をいただいたら、香典返しをするのが基本です。

親戚への香典返しはどれくらいの金額の物で用意すればいいのでしょうか

この記事では親戚への香典返しについて、金額相場やおすすめの品物をご紹介します。

また、親戚へ香典返しを郵送する際に添えるお礼状についても例文を交えてご紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

香典を頂いたら香典返しをする

たとえ親戚からであっても、香典をいただいたら香典返しをするのがマナーです。

香典返しは、いただいた金額の3分の1~半額相当の品物をお返しするのが基本です。

例えば1万円をいただいたら、3000~5000円相当のお返しをします。

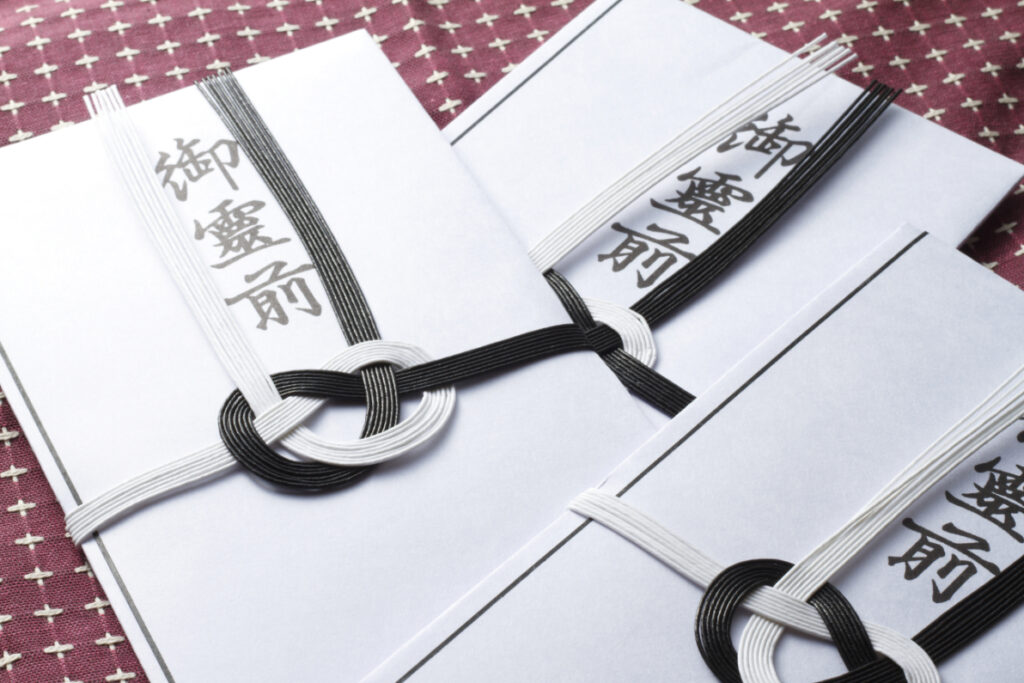

仏教以外のキリスト教や神道でも香典返しの金額は変わりませんが、品物にかける掛け紙に付ける水引の色が異なります。

仏式の場合は黒白で、キリスト教や神道では黄白の水引がついた掛け紙を用いるのが一般的です。

仏式でも関西や北陸地方は、黄白の水引を使用する場合があります。

掛け紙は、のしがついていない弔事用を使用します。

表書きは「志」が一般的ですが、関西地方では「満中陰志」と書く場合もあります。

キリスト教や神式では「偲び草」と書くようです。

香典返しの品物では、消え物を用意するのが一般的です。

消え物とは、お茶セットやコーヒー・タオルなどの消耗品を指します。

不祝儀が残らないようにとの配慮から、消え物を選ぶという意味合いがあります。

タオルは「悲しみを覆ってくれる」や「不幸を拭い去る」という意味を含むとされ、香典返しでよく選ばれる品物です。

高い金額の香典を頂いた場合

親戚から高額な香典をいただいた場合の香典返しについてご説明します。

忌明け後に返す

親戚から高い金額の香典をいただいたら、四十九日の忌明け後に香典返しをするのが基本です。

また、近年は香典返しを葬儀当日に行う当日返しを行うことも多いです。

当日返しでは1万円程度の香典を想定して、3000~5000円相当の品を用意することが多いです。

しかし、高額な香典を頂いた時は当日用意した品物では対応できないことも多いです。

その場合はひとまず用意した香典返しを渡し、忌明け後に改めて差額分の品物とお礼状を送ります。

4分の1〜3分の1の金額で返す

香典があまりに高額だった場合は、いただいた金額の4分の1~3分の1の品物で香典返しをしても問題ありません。

例えば10万円包んであった場合、通常の相場金額だと3万~5万円となってしまいます。

高額の香典は、相手がどのような意図で包んでくれたのかを考慮することが大切です。

一家の主がなくなった場合などは、経済的援助の意味で多く包んでいる可能性も大きいでしょう。

相場通りに半返しすることは、相手側が「厚意を無駄にされた」と感じるかもしれません。

香典はもともと葬儀の費用負担を軽減する、相互扶助の考えからきているものです。

相手の気持ちを受け取る意味でも、通常よりも低い金額の品を返すのは問題ありません。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

高い金額の香典返しの品物

親戚から高額の香典をいただいた場合にお返しする品物は、どういったものがよいのでしょうか。

普通の香典返しや慶事で使うものは避ける

香典返しの品物としてよく選ばれるのが、お茶や海苔などの消え物です。

しかし高額の香典をいただいたときのお返しとしては、価格が低い印象を与えてしまいます。

葬儀当日にも同じような香典返しを渡すため、避けた方が無難でしょう。

また、昆布や鰹節などの乾物も慶事の引き出物に使われることが多いためNGです。

高級ブランドのタオルなどを選ぶ方もいるようですが、近年はカタログギフトも人気があります。

カタログギフトがおすすめ

高額な香典をいただいた場合のお返しでおすすめなのが、カタログギフトです。

商品券を送ることもありますが、金額がわかってしまうものは避けた方が無難です。

カタログは金額がわからない上、受け取った相手が好きなものを選ぶことができます。

金額の融通も効くため、高額な香典返しにカタログギフトは最適です。

香典返しが不要な場合

香典をいただいたときに、口頭や手紙で香典返し不要と伝えられることがあります。

どのようなときに香典返しが不要といわれるのでしょうか。

香典返し不要と伝えられた際の対処法についてもお伝えします。

返礼不要と言われた場合

近しい親戚などから「香典のお返しは不要」といわれる場合があります。

一家の主が亡くなり遺族の負担軽減で申し出る場合や、もともとの香典金額が少ない場合も申し出があるようです。

基本的に返礼不要と伝えられたらご厚意に甘えましょう。

遺族の負担軽減は、香典の相互扶助の考えからくるものです。

葬儀やお墓建立には200万~300万円以上の費用が必要とされています。

急な出費を少しでも補ってほしいという思いから、返礼不要を申し出てくださった可能性もあります。

せっかくのご厚意を断るのは失礼にあたるため、無理に香典返しをすることは控えましょう。

もともと少額の香典だった場合は、香典返しで遺族の手を煩わせたくないという思いから返礼不要とする場合が多いです。

また友人同士などの連名でいただく場合も、返礼不要の申し出をされることがあります。

連名の場合は、1人1人の香典金額が少なくなってしまうためです。

このような場合も、無理に香典返しをする必要はありません。

手紙やお礼状をかく

返礼不要の場合でも、お礼状は送りましょう。

本来であれば、四十九日の忌明け後に相手方へ直接出向いてお礼を伝えるのが正式なお礼の方法です。

しかし近年はお礼状を作成して、四十九日の忌明けのタイミングで郵送するのが一般的です。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

親戚への香典返しに添えるお礼状の書き方

親戚への香典返しに添えるお礼状の作成ポイントと文例をご紹介します。

記載する内容

お礼状に書く内容は、以下の4つが中心です。

- 香典をいただいたことのお礼

- 葬儀を無事終えられたという報告

- 香典返しを送付させていただく旨

- 略儀であることのお詫び

親しくしていた親戚であれば、生前のお付き合いのエピソードなどを入れてもいいでしょう。

本来は直接出向いてお礼を述べるのが正式なため、手紙でお礼を伝えることを略儀であるとお詫びしましょう。

お礼状を作成する際のポイントは、以下の5つです。

- 時候の挨拶は省く

- 句読点は使用しない

- 忌み言葉を使用しない

- 「逝去」は使用しない

- 「香典」は使用しない

弔事のお知らせや礼状では時候の挨拶を省きますが、頭語と結語は入れるようにします。

頭語や結語でしばしば用いられるのは「拝啓・敬具」「謹啓・謹白」などです。

「謹啓・謹白」の方が丁寧な言い方になるため、目上の方や親戚へはこちらを使用します。

「落ちる」や「消える」などの忌み言葉は使用しないよう気を付けます。

弔事の場合は「度々」や「ますます」などの重ね言葉もNGです。

4や9のような数字も、死ぬや苦しみを連想させるため使用しません。

「逝去」は尊敬語で身内には使用しないため、「死去」や「急逝」に言い換えます。

故人が亡くなったことを表す言葉は、宗教ごとに異なります。

キリスト教のカトリック系では「帰天」と表し、プロテスタント系は「昇天」と書き表します。

また、神道では「帰幽」と書き表します。

香典をいただいたお礼は、「ご厚志を賜り」や「お心遣いをいただき」などと表します。

「香典」はお金を直接的に表す言葉となるため使用を避けます。

文例

親戚へ送るお礼状の文例をご紹介します。

謹啓

この度 亡き父○○(故人名)の葬儀に際しまして お心のこもったお手紙と過分なご厚志を賜り 誠にありがとうございました

生前はよく近くの温泉に父を誘ってくださり 共に楽しい時間を過ごしていただきありがとうございました

父は毎回 次の予定を心待ちにしていました

病に伏してからも 叔父様との楽しいひと時の思い出話をよくしていました

闘病中の父の心の支えとなっていたこと 感謝しきりです

お陰様で通夜と葬儀を滞りなく済ませることができました

心ばかりですが感謝の品を送らせていただきたいと思います

本来であれば直接お伺いしてお礼を申し上げるべきところ 略儀ながら書中にて失礼いたします

謹白

令和〇年△月△日

氏名〇〇〇〇

親戚の香典返しの金額まとめ

ここまで、親戚への香典返しについての情報や、お礼状の書き方などを中心に 書いてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 親戚でも香典返しをするのがマナー

- 香典返しの相場金額は、いただいた香典金額の3分の1~半額程度

- 香典返しが不要といわれたら基本的にご厚意をお受けする

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2025.05.08

祖父母の法事で孫は香典を用意する?金額相場やマナーについても解説

法事法要

更新日:2022.11.17

七回忌の香典相場はいくら?香典袋の書き方と包み方を説明

法事法要

更新日:2025.04.24

友人の親の葬儀で香典はいくら包む?費用相場や遠方の場合の郵送方法なども解説

法事法要

更新日:2022.12.01

兄弟への香典の相場は?香典のマナーや兄弟の配偶者への香典額を解説

法事法要

更新日:2022.05.17

法事を欠席する時に香典は用意する?相場やお供え物についても解説