法事法要

香典郵送における注意点は?同封する手紙の書き方や例文も紹介

更新日:2022.05.16 公開日:2022.02.25

記事のポイントを先取り!

- 香典郵送する場合は現金書留封筒を使う

- 香典郵送に手紙を添えると丁寧な印象になる

- 香典の相場は3000~10万円

香典は本来、葬儀の時に持参しますが、どうしても葬儀に参列できない場合があります。

このような場合は、香典郵送という手段で相手にお悔やみの気持ちを伝えましょう。

そこでこの記事では、香典郵送について詳しく説明していきます。

香典を郵送するマナーやタイミングについて、覚えておくと良いでしょう。

また、香典の相場についても触れていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

香典を郵送しても良いの?

香典は郵送してもマナー違反にはなりません。

葬儀において香典は、故人の霊前に供えるための金品で、故人への感謝の気持ちや、遺族への支援を形にしたものです。

このような意味を持つので、香典を郵送しても失礼に当たることはありません。

むしろ、葬儀に出られない場合に、お悔やみの気持ちを示すものとして適しています。

香典を郵送する場合のマナー

香典郵送する場合に気を付けるべき事柄はあるのでしょうか。

ここでは香典を郵送するマナーやタイミングなどを、それぞれ具体的に説明していきます。

送り方

現金を普通郵便や宅配便で送ることは郵便法で禁止されています。

香典の郵送は、現金書留封筒を使い郵便局から送りましょう。

お金は不祝儀袋に入れてから現金書留封筒に入れます。普通のサイズの不祝儀袋なら問題なく入ります。

大きいサイズの不祝儀袋は入らないので、一般的なサイズのものを選びましょう。

現金書留封筒には氏名や住所を書いて発送しますが、不祝儀袋にも氏名と住所を記入します。

宛先

香典を郵送するあて先は、通夜や葬儀に間に合えば、現金書留郵便で日付指定して、葬儀を行なっている斎場に直接送ることも可能です。

通夜や葬儀に間に合わなければ、喪主の自宅住所に送ります。

宛名

香典を郵送する時、宛名には喪主の名前を書きます。

喪主とあまり関わりが無くても、葬儀を仕切るリーダーである喪主の名前を書きます。

故人の名前は知っていても、喪主の名前がわからないというときは、故人の名前の横に、「ご遺族様」や「ご家族様」と書いて出します。

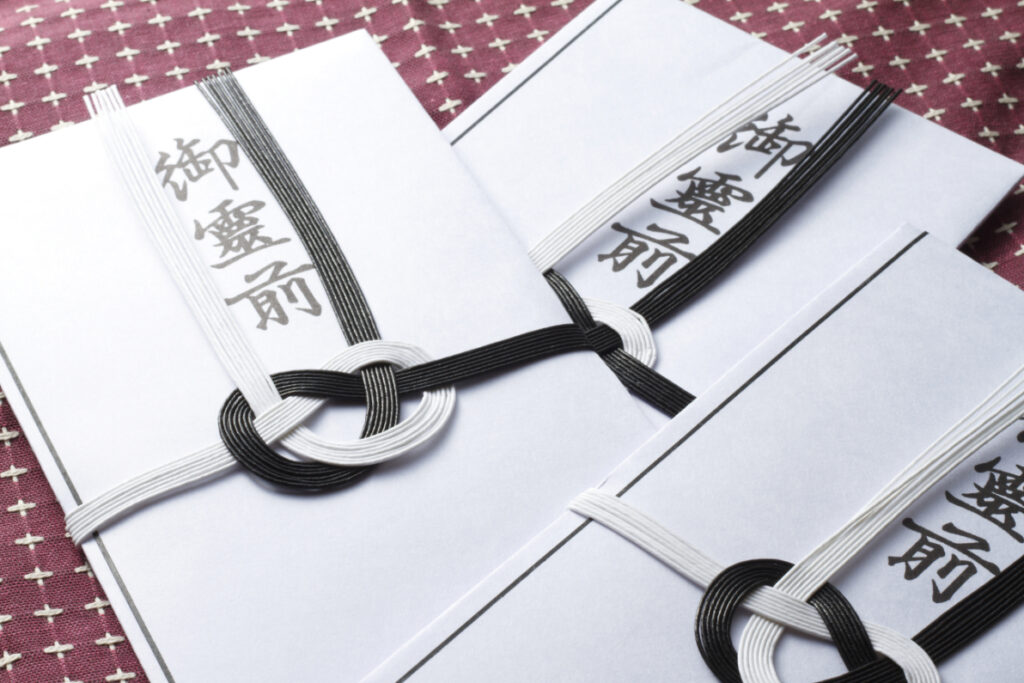

不祝儀袋の選び方

不祝儀袋は宗教や金額に合ったものを選ぶのがマナーとなります。

仏式では蓮の花が描かれたものを、キリスト教式では十字架や百合の花が描かれたものを選びます。

神式では、黒白または双銀の水引がかかっている無地のものを選びましょう。

不祝儀袋の表書きにも宗教や宗派ごとに違いがあります。

仏教では、「御霊前」や「御香典」と記しますが、宗派が真宗の場合だけ「御仏前」を用います。

神道ならば「御玉串料」か「御榊料」、キリスト教ならば「御花料」か表書きをしないで使用します。

また、包む金額が少ない場合はシンプルな水引が印刷されたものなどを選び、高額の場合は豪華な水引が使用された少し値段の高い不祝儀袋を選ぶとよいでしょう。

お金の入れ方

香典に使うお金は1万円札だけや5000円札だけなど、特定の種類のお札だけを使用します。

包むお札の枚数は1・3・5・10枚、金額は1・3・5・10の数字にすると良いでしょう。

4や9の数字が含まれる金額は避けるべきとされています。

お金は、不祝儀袋の表書きのある面に、お札の人物が印刷されていない面を向け、人物が下になるように包みます。

お札の向きは気にしないという方もいますが、複数枚お札を包むときはすべて同じ向きにすることをおすすめします。

包むお札は新札でもマナー違反ということはありませんが、避けたほうが無難です。

新札を包む場合には、一度折り目を付けてから使用します。

新札でないほうが良いとは言え、汚れがひどいものや、敗れているものは礼を失するので使用は避けましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典を郵送するタイミング

香典を郵送するタイミングは、出来るだけ早いほうが良いと思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

葬儀の前後は非常に忙しくなるので、葬儀から数日たった頃に到着するように郵送するのが無難です。

喪主が行う葬儀の清算や香典返しなどの作業は、葬儀後四十九日前後で終了します。

そのため、遅くとも一ヶ月以内に香典を送るのが適切です。

喪主が香典返しを送り終えたあとに香典が到着してしまうと、二度手間を取らせてしまうことになるので気を付けましょう。

スポンサーリンク香典の郵送に添える手紙マナー

ここでは、香典を郵送する際に添える手紙のマナーについて解説します。

便箋は一枚が目安

香典と一緒に手紙を書く場合、便箋は縦書きのものにしましょう。

文章量も、便箋一枚にまとまるくらいの長さになります。

色は白色が無難ですが、シンプルなものであれば、薄いグレーや青い便箋でも問題ありません。

また、便箋を使わずに一筆箋を使っても良いでしょう。

封筒も、「不幸が重なる」ということを連想させないように、二重のものではなく一重の封筒に入れるようにしましょう。

薄墨を使用する

文章を書くとき、ボールペンや万年筆を使ってもよいですが、筆書きする場合は薄墨を使うのがマナーです。

香典の表書きは薄墨で書かれますが、なるべく本文も薄墨で書きましょう。

ボールペンや万年筆の場合は黒インクでも大丈夫です。

忌明け後に香典を送る場合は、薄墨ではなく黒で書きます。

忌み言葉は避ける

文章では、忌み言葉を避けましょう。

忌み言葉は、不幸を繰り返したり、不幸が重なることを連想させるため、使ってはいけないとされている言葉です。

様々な行事で忌み言葉がありますが、ここでは葬儀においての忌み言葉を紹介します。

「重ね重ね」「益々」「くれぐれも」など、言葉が繰り返される「重ねことば」は、不幸を重ねる事を連想させるので、使わないようにしましょう。

何気なく使っている言葉の中には、実は重ねことばだったというようなものもあるので、書き終わったら一度確認しましょう。

繰り返しが連想されることばも、同様に使ってはいけないことばです。

「引き続き」「なお」「また」など、もう一度何かをするような意味合いのことばも同様に、使わないようにしましょう。

死に対する直接的な表現も使えません。

「死亡」だけではなく、「存命中」「生きる」など、生死を連想させることばは書いてしまいかねませんが、気をつけましょう。

他のことばで代用するようにしましょう。

「浮かばれない」「消える」といった不吉な表現も、もちろん使ってはいけません。

遺族の気持ちをおもんぱかった文章を考えましょう。

宗教・宗派で使っていけない言葉もあります。

故人が信仰していた宗教が神式やキリスト教式の場合は、「成仏」「供養」など仏式の表現は避けましょう。

宗派によっても違いがあり、浄土真宗の場合は「霊前」「冥福」などが忌みことばになります。

故人の信仰していた宗教に沿って、事前にどういった表現が忌み言葉になるのか調べてから書くといいでしょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典を郵送する時の手紙の例文

ここでは、同封する手紙の例文を紹介していきます。

手紙の構成は、お悔やみの言葉、生前の故人の様子や自分との関係、葬儀に参列できないことのお詫び、香典を送る旨や遺族への気遣い、という順に書くと分かりやすい文章になります。

なお、香典郵送に添える手紙には時候の挨拶は不要となります。

葬儀に参列できない場合

やむを得ない理由で葬儀に参列できない場合は、参列できない理由とお詫びを添えた文章を記します。

例文は以下の通りです。

「○○様がご逝去されたとの報を受け、驚きと悲しみを深くしております。

謹んでお悔やみ申し上げます。

○○様とはお仕事で知り合って以来、長きに渡り大変仲良くしていただきました。

ここ数年お会いする機会がありませんでしたので、最後に一目お会いする機会があればと考えると残念でなりません。

誠実で明るいお人柄だっただけに、ご遺族の皆様のご心痛はいかばかりかと胸がつぶれる思いがいたします

お力落としのことと存じますが、ご自愛くださいますようお祈り申し上げます。

本来であればすぐにでも御霊前に駆け付けたいのですが、遠方につきかないませんこと、ご容赦ください。

せめてものお悔やみの気持ちとして心ばかりのものをお送りしましたので、ご霊前にお供えいただけたらと存じます。」

葬儀後に訃報を知った場合

葬儀後に訃報を知った場合は、亡くなったことを知らなかったこととお悔やみの言葉を記します。

例文は以下になります。

「○○様がご逝去されたという話を伺い、大変な驚きと深い悲しみを感じております。

かねてよりご療養中とは存じておりましたが、まだまだご存命だと思っておりましたので、ご遺族の皆様のご心痛はいかばかりかと存じます。

○○様が亡くなられたことも存じ上げず、ご弔問にもお伺いせず申し訳ありませんでした。

遅ればせながら○○様のご冥福をお祈りしたいと思います。

心ばかりのものをお送りしましたので、ご霊前にお供えください。

今はまだ叶いませんが、ご遺族の皆様が落ち着かれましたら、ぜひ一度お参りさせていただければと存じます。

心よりご冥福をお祈りいたします。」

簡潔な文章にする場合(一筆箋)

故人とあまり親密でなかった場合は、一筆箋で簡潔なお悔やみの言葉を送っても構いません。

ご遺族にどのような趣旨の封書なのか、分かりやすくまとめることが大切です。

例文は以下の通りです。

「この度は、○○様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

諸般の事情で参列できない無礼をお許しください。

心ばかりのものを同封いたしましたので、ご霊前にお供えいただければと存じます。」

香典の相場は?

ここまでは香典郵送の方法やマナーについて説明してきましたが、香典をいくら包めば良いか分からない方もいらっしゃるでしょう。

ここでは香典に包む金額の相場を具体的に解説していきます。

香典に包む金額は故人との関係や、自分の年齢・立場、葬儀の種類によって変わってきますが、一定のマナーがあります。

香典の金額は自分の年齢と立場が高くなるにつれて増えていきます。

また、故人との関係性が親密になるほど金額が上がります。

香典の相場は、最低額が3000円程度、最高額は10万円程度とされています。

親の葬儀

自分の親の葬儀に包む香典の金額は5~10万円が多いようです。

しかし、自分の親に香典ではなく供花を出すことが一般的なので、もし出すとしたらこのくらいにするという調査の結果であることを覚えておきましょう。

配偶者の親の場合も自分の親に準じて出すのがマナーです。

同じく5~10万円となります。

祖父母の葬儀

自分の祖父母に包む金額は1~3万円が相場となっています。

しかし、祖父母がなくなった場合も、香典ではなく供花を出すことが一般的です。

配偶者の祖父母の場合も1~3万円が相場です。

兄弟・姉妹の葬儀

自分の兄弟・姉妹に包む金額は3~5万円が最も多いようです。

これは配偶者の兄弟・姉妹においても同様です。

親戚の葬儀

親戚の葬儀に包む金額は1~3万円が相場です。

友人・知人、その家族の葬儀

友人・知人、その家族の葬儀に包む金額は5000~1万円です。

近所の人の葬儀

近所の人の葬儀では、5000円未満が多いようです。

会社関係者の葬儀

会社関係者の葬儀では、5000~1万円が多いようです。

また会社関係者の家族の葬儀では、5000円程度が一般的です。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典の郵送のまとめ

ここまで香典郵送の方法やマナーについての情報を中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下のとおりです。

- 香典郵送はマナー違反とはならない

- 香典郵送は現金書留封筒を使って送る

- お悔やみの手紙を添えるとより丁寧な印象を与えられる

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2022.11.17

七回忌の香典相場はいくら?香典袋の書き方と包み方を説明

法事法要

更新日:2022.05.14

香典の金額は夫婦だといくら必要?香典袋の書き方についても説明

法事法要

更新日:2024.06.21

袱紗が無い時はどうしたらいい?代用品から包み方まで解説!

法事法要

更新日:2022.05.17

法事を欠席する時に香典は用意する?相場やお供え物についても解説

法事法要

更新日:2024.02.04

神式の葬儀に香典は必要?表書きの書き方やマナーについて紹介