法事法要

お経の意味とは?歴史や種類を紹介!お経の場面での動作も解説

更新日:2022.07.16 公開日:2022.04.10

記事のポイントを先取り!

- お釈迦様の教えをまとめたのがお経

- 合唱や礼拝などの作法には意味がある

- 般若心経を唱えない宗派もある

- 写経にはいろいろなメリットがある

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- お経の意味について

- お経の意味とは

- お経の歴史

- お経の主な種類と意味

- お経の場面における動作の意味

- 最も使われる「般若心経」の意味

- お経を書き写す「写経」の意味

- 他の人はこちらも質問

- 読んではいけないお経はある?

- お経の意味のまとめ

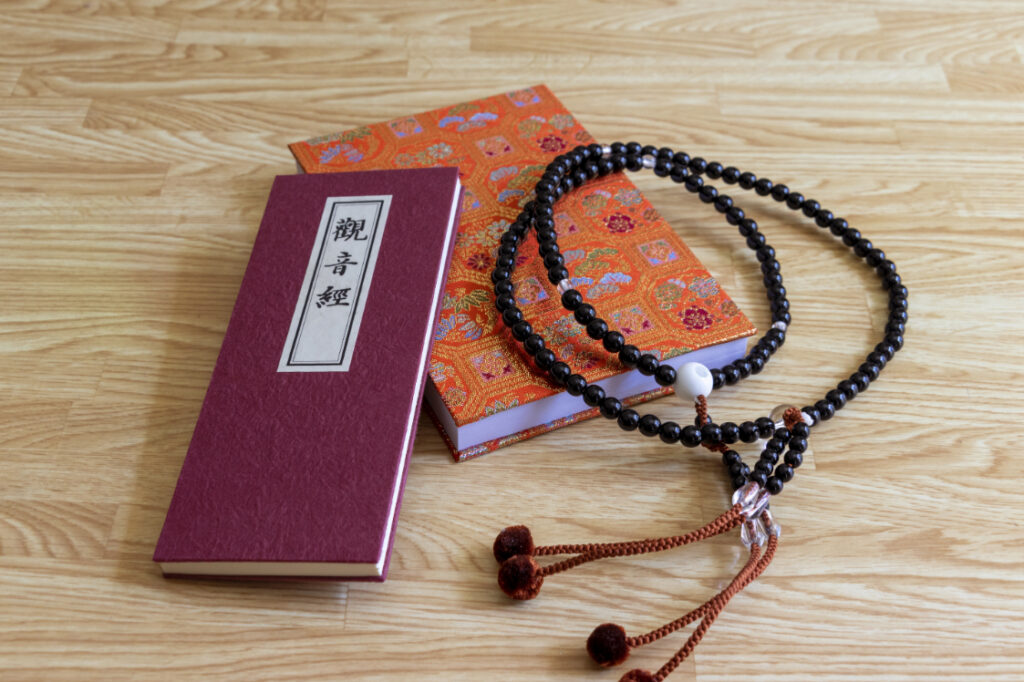

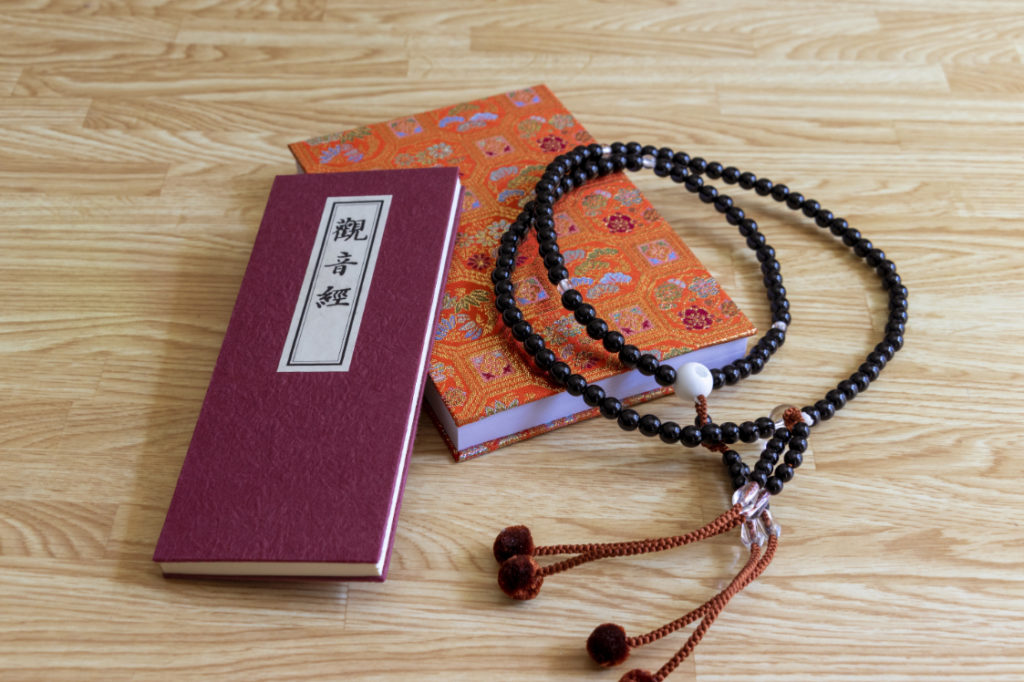

お経の意味について

お経は葬儀などで唱えられているものですが、その意味についてご存知でしょうか。

普段唱えられているお経は、どういった意味を持っているのか知っておきましょう。

そこでこの記事では、お経の意味について詳しく説明していきます。

この機会に、お経にはどのような種類があるのかも覚えておきましょう。

お経を唱える場面での動作や写経についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

お経の意味とは

お経にはたくさんの種類があり、8万4000種以上存在するといわれています。

誰しもお経が仏教のものだということはご存知でしょう。

ここでは、お経についてより詳しく説明します。

お経の意味

お経は、お釈迦様の教えを口伝で伝えたものです。

本来は「経典」と呼びます。

お釈迦様の教えをその弟子たちが再編して口伝で伝え、後に誰にでも伝えられるように文書にして残されました。

お経には、世の中の真理、人が穏やかに暮らしていくための心構え、いろいろな仏様の恵みや、そのご利益についてなどが書かれています。

お経の種類が多いのは、この内容ごとにお経を分けているからです。

日本で読まれているお経は、3つの方法で書かれています。

1つ目は梵字で書かれたものです。

梵字は古代インドで使われていた文字で、この方法で書かれたものは真言(しんごん)や陀羅尼(だらに)と呼ばれます。

梵字一つひとつの意味を訳するのではなく、音をそのまま表しています。

カタカナで書かれているようなものが、これに当てはまります。

2つ目は梵字で書かれたお経を中国で漢訳したものです。

今の日本で読まれているお経のほとんどは、梵字から漢語に訳されています。

この方法で書かれた代表的なお経は「般若心経」です。

3つ目は漢訳されたお経を日本語に和訳したものです。

漢訳され、すべて漢字で書かれたお経を、日本人でも読みやすいように日本語に訳されました。

檀家が自宅で行う勤行で使われます。

教義によっても分けられ、小乗仏教の小乗経典、大乗仏教の大乗経典、密教の密教経典に分けられます。

お経の内容

お経の内容は、大きく3種類に分けられます。

「経蔵」「律蔵」「論蔵」の3つです。

この3つを三蔵と呼び、三蔵について詳しいお坊さんのことを三蔵法師と呼びます。

経蔵は、お釈迦様からの教えをまとめたものです。

律蔵は、お釈迦様の弟子が守るべきルールをまとめたもので、道徳やどう生活すべきかが書かれています。

論蔵は、経蔵と律蔵についての研究や、注釈や解釈をつけたものです。

お経本来の役割

お経は、この世を生きる人が、幸福でよりよい道を歩めるように作られました。

お経を読むことでお釈迦様の教えに触れ、自分がどう生きるべきなのかを知ることができます。

仏教では悟りの世界に行くことを目指しているため、お経はそのアシストをしてくれるようにできています。

葬儀でのお経の役割

葬儀でお経を読むのは、故人をあの世に連れて行ってもらい、安らかに眠ってもらうためです。

また、故人を亡くして悲しんでいる参列者に対し、お経を読むことでお釈迦様の教えを伝え、お経の持つ徳やご利益を頂いて、仏に感謝し癒してもらう役割もあります。

お経の意味がわからなくても、読んだり聞いたりするだけで、徳が得られるとされています。

葬儀で読経を聞くことで、参列者も徳を得られるのです。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

お経の歴史

お経には長い歴史があります。

お経はどのようにして成立したのか、その歴史を紹介します。

お釈迦様とは

お経はお釈迦様の教えから生まれました。

お釈迦様は北インドに実在した人物で、本名を「ゴータマ・シッダールタ」といいます。

釈迦という呼び名は釈迦牟尼(しゃかむに)を略したもので、釈迦の出身部族であるシャーキヤ族の聖者という意味があります。

お釈迦様は今のネパールのルンビニーで、シャーキヤ族の王子として生まれ、シャーキヤ族の期待の星として育てられました。

生後7日後に、母親マーヤーと死別したということもあって、人生における苦しみや、生きているものたちの生死について、青年時代から考えるようになったとされています。

その結果、周囲に反対されながらも、人間の真理を追求すべく、妻ヤショーダラーと子ラーフラを残し、29歳の時に城を出て出家しました。

出家したお釈迦様は、2人の師匠に教えを請いましたが、師匠たちの教えでは人間の真理にたどり着くことはできませんでした。

このままでは本当の悟りは得られないと思い、自分で修行を始めます。

お釈迦様は山に行って、断食などの苦行を行いましたが、6年が経っても悟りを開くことはできませんでした。

断食でボロボロになったお釈迦様は、牛飼いの娘から乳粥をもらい、過度の快楽もダメではあるが、極端な苦行もダメだと悟ります。

そしてブッダガヤーの菩提樹のもとで座禅を組み、瞑想を始めます。

瞑想を妨害してくる悪魔マーラに勝ち、瞑想を続けているうちに、宇宙の真理に目覚めて仏陀になります。

悟りを開いて仏陀となったお釈迦様は、いろいろな所に行き、自らの教えを説いて回りました。

45年間にもわたって教えを説いて回ったおかげで、道中で多くの弟子と信者を得ました。

そして80歳の時、弟子の阿難と一緒に故郷に帰る途中で、体調を崩して倒れてしまいます。

ヒランニャバッティ河のほとりにやってきたお釈迦様は、弟子から水をもらって一口飲んだ後、2本の沙羅双樹(さらそうじゅ)の木の下に横たわって入滅しました。

お経を作った人とは

お経は、お釈迦様から教えを説いてもらった弟子たちによって作られました。

お釈迦様が生きていた頃は、お釈迦様が教えを文書にすることを許さなかったため、口伝によって伝えられていました。

この時代のインドに文字は普及していましたが、法律の公布などに使われていて、世俗的なものには使われていませんでした。

また文章として書くことで、教えを敬う気持ちがなくなってしまうと考えられていたため、読むのではなく覚えるようにしていました。

インドで口伝が重要視されていることからも、お釈迦様は文書にすることを許さなかったのでしょう。

お経が作られ始めたのは、お釈迦様が入滅した後間もない時期のことです。

お釈迦様が入滅した時に、一人の弟子が「もう師からいろいろ言われることもなくなった」と言ったことがきっかけです。

これを聞いた最年長の弟子が、お釈迦様の教えが正しく伝わらないことを危惧して、教えを正しく記録しようと仲間たちに訴え、お経を作る会議を開きました。

この会議で、お経の元となるものが完成します。

弟子たちは各地から集まり、それぞれが覚えている教えを共有しました。

弟子たちの頃はまだ口伝でしたが、その後しばらく経ってから、文字で表記されるようになったとされています。

日本に伝わった時期

日本にお経がいつ伝わったのかには、いろいろな説があります。

お経はインドからシルクロードづたいに中国、朝鮮などへと伝わってから日本へと伝わりました。

中国で翻訳されたものが伝わってきているため、日本にあるお経には漢字で書かれたものが多く残っています。

また、日本に伝わった時期は500年代の奈良時代だとされていますが、朝鮮からの渡来人がすでに伝えていたという説もあります。

日本に伝わってからは、写経や経典の輸入などが行われ、今でも歴史的な経典は博物館やお寺に保存されています。

お経の主な種類と意味

今では多くのお経が伝わっていますが、どんなお経が読まれているのかご存知でしょうか。

主に読まれているお経を4つ紹介します。

般若心経(はんにゃしんぎょう)

「般若心経」は、手ぬぐいやシャツにも使われていたりと、仏教徒以外にも広く馴染みのあるお経です。

般若心経は、真言宗、天台宗、曹洞宗、浄土宗など多くの宗派で読まれ、それぞれの宗派が独自に解釈をしています。

信者が家に居ながら行う勤行で、よく読まれるお経です。

般若心経は略称であり、正確には「般若波羅蜜多心経(はんにゃはらみったしんぎょう)」といいます。

「般若」は鬼のことではなく仏の学びや知恵のことで、「波羅蜜多」は悟りを開くことを意味しています。

般若心経は、この世のすべてのものには実体がなく、移り変わっていくという「空」の思想をメインとした教えです。

こだわらないことで煩悩を捨て、悟りを開くことができると説いています。

法華経(ほけきょう)

「法華経」は日蓮宗、天台宗で読まれるお経です。

法華経も略称であり、正確には、「妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)」といいます。

法華経は、生きとし生けるすべてのものには仏の心が備わっていると説いています。

生きている人間だけではなく、動物や植物などにも仏の心があるとしています。

また「南無妙法蓮華経」と唱えることで、自分の心の中から仏を出せるとも説いています。

華厳経(けごんきょう)

華厳経は、現在はあまり読まれていませんが、華厳宗の根本経典になっており、大乗仏教では重要な経典です。

いろいろな花で飾られた教えという意味の「雑華経(ぞうけきょう)」とも呼ばれており、正確には、「大方広仏華厳経(だいほうこうぶつけごんきょう)」といいます。

華厳とは、仏になるための修行を華にたとえて、徳を積んで仏になるという言葉です。

太陽のように光る、宇宙的な仏様「毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)」が本尊とされ、お釈迦様が悟った内容について書かれています。

毘盧遮那仏は真言宗の本尊大日如来と同じ仏様と考えられていて、光によって、迷える人々を華厳の世界へと導いてくれます。

阿弥陀経(あみだきょう)

阿弥陀経は浄土宗や浄土真宗など、浄土系で読まれているお経です。

「小経(しょうきょう)」と呼ばれる場合もありますが、正確には「仏説阿弥陀経(ぶっせつあみだきょう)」といいます。

阿弥陀経では、極楽浄土の様子や、そこにいる人たちには苦しみがないことを説いています。

極楽浄土へ行くためには、念仏を何度も唱えることが大切で、阿弥陀仏が説法して、修行している人を守ってくれるとされています。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

お経の場面における動作の意味

お経が読まれている場面では、決まった動作を行います。

動作の一つひとつにはどのような意味があるのでしょうか。

合掌

胸の前で左右の手を合わせる合掌は、明確な意味を持っています。

合掌は、仏様を信じていることを表す動作の一つです。

元はインドの敬礼作法でしたが、それが仏教に取り入れられて、お参りする時の作法として定着しました。

合わせる手も意味を持っています。

右手は仏様そのものや、悟りの世界のことを表しています。

そして左手は自分のことを表しています。

通夜や葬儀では、仏様に故人の今後を託し、仏様と一緒に故人の冥福を祈る気持ちを、合掌することで表しています。

礼拝

「礼拝(らいはい)」は、合掌した状態でゆっくりお辞儀をする動作です。

仏式の葬儀では、礼拝することは基本作法になります。

礼拝には、お礼や感謝をするなどの意味があり、祈っているというわけではありません。

また礼拝は、挨拶としても使われます。

読経

「読経」は、お経を声に出して読むことです。

読経をすることで、お釈迦様の教えに感謝をします。

通夜や葬儀の時に読経をしますが、故人の冥福を祈るだけではなく、参列者へお釈迦様の教えを伝えるという意味もあります。

最も使われる「般若心経」の意味

先ほど紹介した般若心経は、最も読まれているお経です。

これを機に、般若心経の意味を知っておきましょう。

般若心経(はんにゃしんぎょう)とは

般若心経は、正確には「般若波羅蜜多心経」といい、「大般若経」というお経の大切な部分を、わかりやすくまとめたお経です。

梵字から漢語に訳されたタイプのお経で、西遊記の「三蔵法師」として知られる玄奘三蔵によって訳されました。

玄奘三蔵は、インドから「大般若経」を中国に持ち帰り、600巻程を漢語に訳しました。

般若心経は長い大般若経のエッセンスを、わずか300文字程度にまとめているため、覚えやすく親しみやすいお経となっています。

江戸時代には絵で般若心経の内容を表して、文字の読めない人にもその教えを伝えていました。

般若心経は仏教に関わりの深い修験道でも読まれることがありますが、仏教にとどまらず、仏教以外の場面でも読まれています。

般若心経の言葉の意味

「般若波羅蜜多心経」を細かく見ていくと、般若心経の表す言葉の意味がわかってきます。

般若

自らが持つ知恵のことを般若といいます。

波羅

彼岸のことで、悟りの先の世界やこの世の苦しみを捨て去った世界をいいます。

蜜多

至るという意味があります。

心経

大切な教えのことをいいます。

よって般若波羅蜜多心経は、「自分で考え彼岸へと行くための大切な教え」という意味になります。

般若心経を唱える宗派と唱えない宗派

仏教は、その歴史や教義、考え方の違いによって宗派が分かれ、それぞれ読んでいるお経も違います。

ここでは般若心経を例に挙げ、どういった理由でお経を唱えたり唱えなかったりするのかを解説します。

般若心経を唱える宗派

般若心経は天台宗、真言宗、臨済宗、曹洞宗、浄土宗で唱えられています。

また天台宗、真言宗、臨済宗、曹洞宗では、修行の一環として般若心経が唱えられています。

浄土宗は、阿弥陀経をメインに唱えている宗派ですが、祈願する時や食事をする前後などに般若心経を唱えています。

般若心経を唱えない宗派

般若心経を唱えないのは、浄土真宗と日蓮宗です。

浄土真宗では他力本願という考え方をします。

他力本願とは「南無阿弥陀仏」と唱えることで、阿弥陀仏に救済してもらうという考えのことです。

般若心経は、自分で考え、悟ることで成仏を願うという内容のため、浄土真宗の教義には合いません。

そのため般若心経は唱えません。

日蓮宗では、「南無妙法蓮華経」というお題目を何回も唱える修行を行っています。

お題目を繰り返し唱え続けることで、即身成仏ができるという考えがあります。

法華経の教えがメインとなっていて、人間それぞれが仏であり、常に命に感謝しようという思想を持っています。

お経の中でも法華経の教えを大切にしているため、般若心経は唱えていません。

どちらの宗派も般若心経を唱えることは推奨されていませんが、一つの教養として勉強することは問題ありません。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

お経を書き写す「写経」の意味

近年では、心が落ち着くなどの様々な効果が期待できることもあり、写経を趣味としている方も多く見られます。

最後に、写経の意味や魅力についてご紹介します。

写経とは

写経とは、お経を書き写すことをいいます。

一般的に写経では「般若心経」を書き写すことが多いようです。

写経は元々学僧が経典を学んだり、書き写して全国に広めたりするために行われていました。

673年に行われた一切経の写経が、日本で最初の写経だといわれています。

今では、修行体験として写経を行っているお寺もあります。

写経を行うメリット

写経には様々なメリットがあります。

そのどれもが自分のためになるため、写経は幅広い年代の方におすすめです。

心を落ち着かせることができる

文字を一つひとつ書き写していくことで、心を落ち着かせられます。

写経をするには、集中して文字を書くことになります。

集中すると、悩みやイライラを忘れ、写経することだけを考えるため、だんだんと心が静まっていきます。

なにかで心が乱されている時に写経をすることで、落ち着けるだけではなく、仏の教えに触れることで、自分の行動を見直すこともできます。

脳の活性化が期待できる

手書きで文字を書くことは、脳の前頭葉を活発化させるという研究結果が数多くあります。

手でお経を書き写すことで脳が活性化し、頭が回るようになるのです。

文字をある程度覚えて書くことを繰り返すため、写経は自分が思っているよりも脳を使っています。

字がきれいになる

何度も漢字を書くため、字がきれいになっていきます。

最初は不慣れで字がガタガタでも、何回も書いているとだんだん慣れてきて、手本と同じような文字が書けてきます。

とめ・はね・はらいや、文字全体のバランス感など、漢字を書くにあたって重要なことが、次第に見についていきます。

写経にはなぞり書きをする手本もあるので、見ながら書くのが少し難しい場合は、なぞり書きから始めてみましょう。

しかし、写経は上手に書くことを目標としているわけではありません。

上手でなくても良いので、心を静めて、祈りの気持ちを持って書きましょう。

他の人はこちらも質問

お経は何のためにあるの?

お経の内容は実は供養に関する内容ではありません。

役割として、悟りを開いたお釈迦様の教えを聞いたり読んだりすることで遺族の悲しみを緩和し、心を落ち着かせる、といったものがあります。

そして、心を落ち着かせることにより、故人を思う供養の想いを届けやすくするという役割もあるとされています。

お経を読むとどうなる?

お経の中にある「経」という字には道すじや過程、といった意味があります。

つまり、お経を読み、お釈迦様やいろんな仏様の教えを改めて学ぶことで、我々がより良い道を進むことができる、と言う意味合いが込められているのです。

そのため法事やお葬式など、亡くなった人の供養をする際にはお坊さんがお経を読むことが一般的とされています。

お経の名前は?

お経は、別名「経典」や「仏典」とも呼ばれています。

日本で多くの信者がいる浄土真宗では、正信念仏偈(しょうしんねんぶつげ)を唱えていますが、他にもお経はたくさんあります。

例をあげると、阿含経、法華経、華厳経、無量寿経、大日経、金剛頂経、維摩経、勝鬘経、法句経などがあります。

お経は何語か?

お経は元々はインドの言葉で書いてありました。

理由としては、お釈迦様はインド出身であり、インドから中国に伝わり、日本に伝わってきたためです。

そして日本にお経は中国語に訳されて入ってきました。

これが現在のお経です。

そのためお坊さんは中国語のお経を、中国の昔の音で読んでいます。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

読んではいけないお経はある?

読んではいけないお経があるのかについてですが、浄土真宗の僧侶の人ですと、仏様である阿弥陀仏の前では般若心経というお経を読むことは、オススメしないようです。

なぜあいまいな解釈をするのかというと、読んではいけない、もしくは、唱えてはいけないということはなく、読む必要がないことや、またあえて唱える必要性がないようです。

つまり浄土真宗である僧侶の方達は般若心経の内容について、勉強はされるし、般若心経を読んではいけないということは全くなく、般若心経を読む必要がない、という風に理解することが一番正しいです。

そのため、読んではいけないお経というものは具体的にはありません。

スポンサーリンクお経の意味のまとめ

ここまでお経の意味や、主なお経の種類などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- お経とは、お釈迦様の教えや生きる知恵をまとめたもの

- 主に読まれているお経には有名な般若心経の他、法華経、華厳経、阿弥陀経がある

- 読経する時の作法である合唱や礼拝には意味がある

- 般若心経は最も読まれているお経だが、唱えない宗派もある

- 写経には心が落ち着くなどのメリットがあり、趣味にも最適

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2022.12.24

厄払い・厄祓いで初穂料の封筒は何を使う?書き方や包み方、相場も解説

法事法要

更新日:2025.03.20

会食なしの法事でも御膳料は必要?相場や書き方についても解説

法事法要

更新日:2022.08.21

七回忌のお供えには何を用意すれば良い?相場やNGな物も紹介

法事法要

更新日:2022.11.17

七回忌の香典相場はいくら?香典袋の書き方と包み方を説明

法事法要

更新日:2022.05.14

香典の金額は夫婦だといくら必要?香典袋の書き方についても説明