お葬式

遺族にかける言葉の種類とは?使い方と例文・忌み言葉も解説

更新日:2022.04.13 公開日:2022.04.13

記事のポイントを先取り!

- ・遺族にかける言葉は短く、ポイントを押さえて伝える

- ・宗教によって、遺族にかけてはいけない言葉がある

- ・電話やメールでお悔やみを述べる際は、相手・タイミングを考慮する

弔問に訪れる際、遺族へどんな言葉をかければいいのかをご存知でしょうか?

特に初めてお通夜やお葬式に参列する場合は、失礼な言葉を使ってしまわないよう注意が必要です。

そこで、この記事では、弔事の場で遺族にかける言葉の種類や使い方について解説します。

遺族にかける言葉の意味についても、この機会に学んでおきましょう。

後半では挨拶時のポイントについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 遺族にかける言葉とは

- 遺族にかける言葉の種類

- 遺族にかける言葉の使い方と例文

- 遺族にかける言葉でのマナー(忌み言葉)

- 葬儀に参加しない場合に遺族にかける言葉

- 遺族にかける言葉の場面での主なポイント

- 遺族にかける言葉のまとめ

遺族にかける言葉とは

遺族にかける言葉(お悔やみ言葉)とは、故人の死を悼み、哀悼の意を表すことを目的としています。

親族以外の葬儀に参列する場合、遺族と会話するタイミングは意外に少ないものです。

弔問時に香典を渡すときや、式後の通夜振る舞いのときくらいでしょうか。

そのため、短い挨拶の中でポイントを押さえ、端的に悲しみの言葉を述べる必要があります。

遺族にかける言葉に正解はありません。

一般的には「この度はご愁傷さまです」という挨拶がよく使用されます。

この一言だけでも十分に弔意は伝わりますが、遺族にかける言葉にはいくつかの種類があり、組み合わせて使用する場合もあります。

遺族にかける言葉の種類

遺族にかける言葉として、よく使用されるものをご紹介します。

それぞれの意味についても詳しく解説します。

「ご愁傷さまです」

遺族にかける言葉として、一番使われることの多い言葉が「ご愁傷さまです」ではないでしょうか。

「ご愁傷様」とは、心を痛めている遺族に対して気の毒に思い、心配することを意味します。

「愁」は憂いの気持ちを表し、「傷」は痛みを表します。

この2つを合わせた「愁傷」とは、「心の傷を憂える」意味となります。

さらに「御」と「様」を合わせることで、最上級の敬意を表現している挨拶です。

「ご愁傷さまです」は口語表現でのみ使用しましょう。

弔電や遺族に宛てる手紙の文面では使用しません。

「ご愁傷様」という言葉は、弔事のとき以外の日常生活で使用する場合もあります。

特に親しい間柄において、ちょっとした意地悪や皮肉を込めた言い方をするときに使われます。

例えば、残業続きで大変な同僚に対して「ご愁傷様」と言う場合です。

人によっては気分を害する方もいるため、使用する際は注意が必要な言葉でしょう。

「お悔やみ申し上げます」

故人が亡くなったことに対して、自身の悲哀の気持ちを表現しているのが「お悔やみ申し上げます」の挨拶です。

「お悔やみ」とは人の死を弔う意味の言葉です。

目上の人や、会社の上司に口頭で挨拶する時に使用できるほか、弔電・手紙の文面でも使用できます。

「ご愁傷さまです」が遺族の悲しみに寄り添った表現、「お悔やみ申し上げます」は自身の悲哀の気持ちを前面に出す表現と覚えておきましょう。

「哀悼の意を表します」

故人が亡くなったことを悲しく思っている気持ちを表現しているのが「哀悼の意を表します」という挨拶です。

「哀悼」は死を悼み、悲しむことを意味する言葉です。

「謹んで哀悼の意を表します」と表現すると、遺族にかける言葉として、より丁寧になるでしょう。

注意しなければならないのは文中でしか使用できない点です。

誤って遺族に口頭で伝えたりすることのないよう、注意してください。

ちなみに、「哀悼の意を表します」の挨拶はどの宗教でも使用できる便利な言葉です。

「ご冥福をお祈りします」

故人が死後の世界で幸福に過ごせるよう、祈りを込める挨拶が「ご冥福をお祈りします」の言葉です。

遺族というよりも、故人へ向けた挨拶といえるでしょう。

「ご冥福をお祈りします」は口語表現ではなく、文中で使用されるのが一般的です。

弔電などでよく使用される挨拶の言葉となります。

四十九日以降は使用しませんので注意しましょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

遺族にかける言葉の使い方と例文

よく使用される「ご愁傷さまです」と「お悔やみ申し上げます」の使用例をご紹介します。

ぜひ参考になさってください。

「ご愁傷さまです」の使い方と例文

「ご愁傷さまです」は、遺族に香典を渡す挨拶時などに使用します。

丁寧にしたい場合は、語尾に「ございます」をつけましょう。

- 「この度はご愁傷さまでございます」

- 「この度はご愁傷さまでございます。お辛いでしょうが、お力落としされませんように」

- 「この度はご愁傷さまです。心中お察しいたします」

「お悔やみ申し上げます」の使い方と例文

「お悔やみ申し上げます」の挨拶は、「ご愁傷さまです」と併せて使用も可能です。

挨拶時と弔電などの文面、どちらでも使用できる挨拶です。

- 「この度はご愁傷さまです。心よりお悔やみ申し上げます」

- 「突然のお知らせに驚いております。心からお悔やみ申し上げます」

- 「ご逝去の報に接し、心からお悔やみ申し上げます」(弔電などの文例)

遺族にかける言葉でのマナー(忌み言葉)

遺族にかける言葉としてNGな言葉に「忌み言葉」があります。

忌み言葉は、挨拶以外の弔電や手紙・メールなどでも使用はタブーですので覚えておきましょう。

忌み言葉には様々な種類がありますので、詳しく解説していきます。

不吉な言葉

「消える」や「終わる」、「大変」、「泣く」など、不幸や縁起が悪い意味を連想させる言葉は使用してはいけません。

「終わる」は「おひらきにする」、「泣く」は「涙する」のように言葉を言い換えて使用しましょう。

不幸を連想させる言葉

数字の「四」や「九」は「死」や「苦しみ」をイメージさせるために使用しません。

重ね言葉

「ますます」や「度々」、「重ね重ね」といった同一の単語が連続する言葉を重ね言葉といいます。

不幸が重なる・繰り返すという意味となってしまうため気を付けましょう。

「ますます」は「一段と」、「度々」は「頻繁に」、「重ね重ね」は「あわせて」などに言い換えられます。

生死にかかわる言葉

「死ぬ」や「死去」、「亡くなる」などの直接的な言葉もNGです。

「ご逝去」や「永眠」などの言葉を使用しましょう。

「急死」は「急逝」や「突然のこと」と言い換えができます。

「生きていたころ」や「ご存命」は、「ご生前」・「お元気なころ」とします。

安易な励ましの言葉

「元気を出してください」「頑張ってください」という声掛けは、遺族にとってプレッシャーとなることもあります。

1日も早く元気になってほしいという気持ちからなのでしょうが、親しい間柄こそ余計な声掛けはしない方が賢明です。

宗教の違いによる言葉

宗教によって、使用してはいけない言葉があります。

例えば「冥福」は仏教の言葉で死後の幸福を意味するため、キリスト教や神道での挨拶では使用しません。

キリスト教と仏教では死生観が異なります。

「成仏」や「供養」の言葉も使用できないので注意してください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

葬儀に参加しない場合に遺族にかける言葉

葬儀に参加できないときには、電話や手紙・メールを使って遺族に言葉をかける場合もあります。

少し前まではメールで弔事の連絡をするのは非常識という考えが主流でしたが、時代の流れとともに変わりつつあるようです。

年長者の中には、電話やメールでの連絡が「故人を軽んじている」と感じる方もいらっしゃるようです。

連絡する相手によって手段を考慮しなければなりません。

電話で伝える場合

電話でお悔やみの言葉を伝えるメリットは、迅速さです。

少しでも早くお悔やみを伝えたい場合に便利な手段でしょう。

ただし、電話を掛けるタイミングには注意が必要です。

とくに掛ける相手が喪主だった場合は、葬儀前後は忙しく電話自体が迷惑になってしまうかもしれません。

可能であれば、喪主に近い親族に連絡したほうが良いでしょう。

電話でのお悔やみは、あくまでも一時的なものです。

葬儀後でも良いので、改めて手紙などできちんと挨拶することをおすすめします。

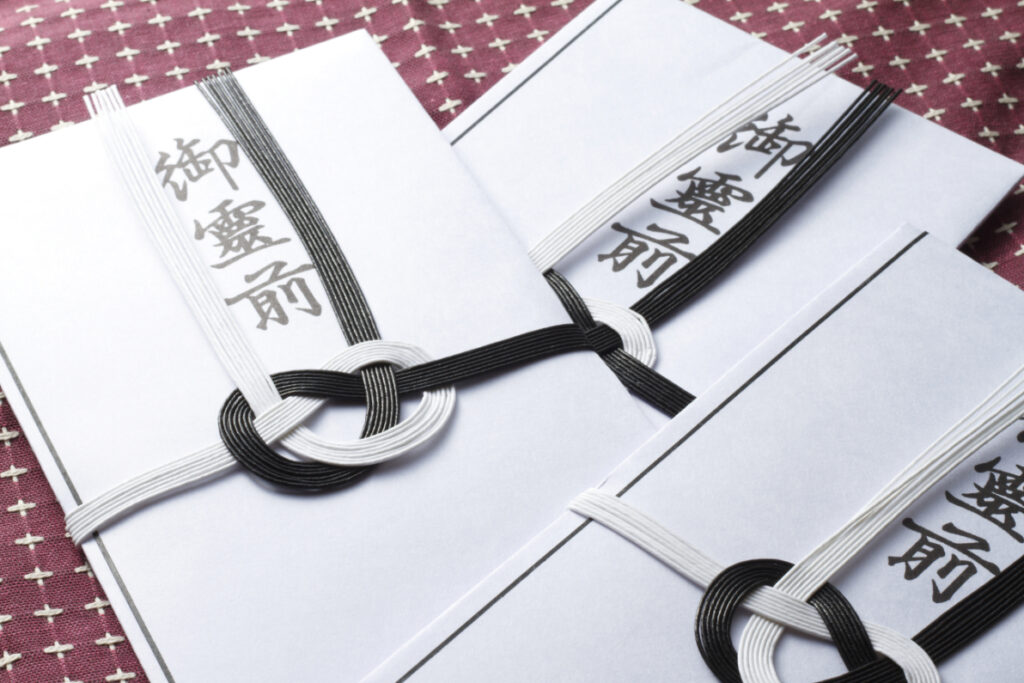

手紙で伝える場合

故人の訃報を知ったのが葬儀後だった場合などは、手紙でお悔やみの言葉を述べましょう。

お悔やみの手紙は、初七日までに送ることがマナーとされています。

内容は1枚以内にシンプルにまとめ、一重の封筒に包んでください。

二重の封筒は「不幸が重なる」とされ縁起が悪いため避けましょう。

香典を一緒に送る場合は、現金書留で送ります。

メールで伝える場合

遺族と親しい間柄の場合は、メールでお悔やみの言葉を伝えるケースもあります。

メールのタイトルは「お悔やみ申し上げます。○○(名前)」のように、一目でお悔やみのメールと分かるようにしておきましょう。

どんなに親しい間柄でも必ず敬語を使用します。

長文にならないよう、簡潔な内容にすることも重要なポイントです。

遺族にかける言葉の場面での主なポイント

遺族にかける言葉を伝える際に、気を付けるべきポイントをお伝えします。

特に故人や遺族と親しい間柄だった場合は、お悔やみと一緒に添えるべき言葉があります。

手伝う意志を伝える

故人の会社の上司や同僚だった場合、「なにかお手伝いできることがあればおっしゃってください」と気遣いするのがマナーです。

故人と親交のあったご近所の方が弔問に訪れる際も、同様に気遣いが必要です。

買い出しなどのちょっとしたお手伝いを申し出るのもおすすめです。

相談相手になることを伝える

友人の両親が亡くなった場合は、相談相手になる意思を伝えると喜ばれるでしょう。

友人の場合はLINEなどでお知らせが来るかもしれません。

「大変な時に知らせてくれてありがとう。お悔やみ申し上げます」のように、まずはお悔やみの言葉を述べます。

「つらいときに力になれずごめんね、できることがあれば言ってください」と、いつでも相談に乗れることを伝えましょう。

どうしても弔問に伺いたいときは「焼香を上げさせてほしいんだけど」と一言断りを入れてください。

友人からOKが出たら、改めて日時と場所を確認します。

長話をしない

故人が亡くなって間もない遺族に対して、長時間話し込むことは精神的負担をかけてしまいます。

特に、故人の死因などを詳しく聞くのは失礼にあたりますので、控えてください。

遺族は次々と訪れる弔問客の接待をしなければなりません。

親しい間柄であれば挨拶は端的にして、一言添える程度にとどめましょう。

初対面は自己紹介をする

通夜・葬儀での受付は、初めて会う親族が行っている場合もあります。

故人の親族と初対面の場合は、まず自己紹介をしてからお悔やみの言葉を述べるのが基本です。

葬儀社の方が受付を行っているケースもありますが、誰に対してもお悔やみの言葉を述べるのがマナーです。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

遺族にかける言葉のまとめ

ここまで、葬儀時に遺族にかける言葉について解説してきました。

まとめると以下の通りになります。

- 遺族にかける言葉は端的に述べることが大切

- 挨拶時、忌み言葉の使用や安易な励ましの言葉はかけない

- 電話やメールで伝えるお悔やみの言葉は、タイミングや立場を考える

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2023.12.06

葬儀後の労いの言葉には何がある?遺族に声をかける際の注意点も解説

お葬式

更新日:2025.05.19

親戚に対してのお悔やみの言葉はなんと伝える?避けるべき言葉や挨拶とは

お葬式

更新日:2024.03.28

義理の祖母の葬儀には参列するべき?お悔やみの言葉についても解説

お葬式

更新日:2022.11.19

喪服で電車に乗るのはマナー違反?喪服が気になる場合の対応も紹介

お葬式

更新日:2022.11.19

喪服はネックレスなしでもいい?知っておきたいネックレスの選び方

お葬式

更新日:2025.05.15

【例文付き】葬儀で孫が挨拶を行うときのマナーは?文章構成や弔辞の書き方についても解説