法事法要

葬儀の香典袋はどれを使うの?正しい書き方や渡し方も解説!

更新日:2022.05.29 公開日:2021.07.03

記事のポイントを先取り!

- 表書きには「御仏前」「御霊前」薄墨でかく

- 中袋の表面に香典の金額を書く

- 中袋の裏側に氏名・住所を書く

- 中袋、外袋は濃墨で書く

葬儀の香典袋は、水引の種類や袋のデザインなど様々な袋があり、迷われる方が多いと思います。

包む香典の額や、故人の宗教によって使う香典袋が異なります。

この機会にどの宗派の葬儀に参加しても対応できるように覚えておきましょう。

この記事では香典袋や水引きの種類の解説を中心に、香典を辞退されたときの対応についても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 香典袋とは

- 香典の相場

- 香典袋の種類と選び方

- 香典袋の水引の種類

- 宗派ごとの香典袋の表書き

- 香典袋へのお金の入れ方

- 外袋の書き方

- 中袋の書き方

- 香典袋を書くペンの選び方

- 葬儀で香典袋を渡す際のマナー

- 香典袋を郵送する場合の注意点

- 香典を辞退されても弔意を伝えたい場合

- よくある質問

- 葬儀の香典袋についてまとめ

香典袋とは

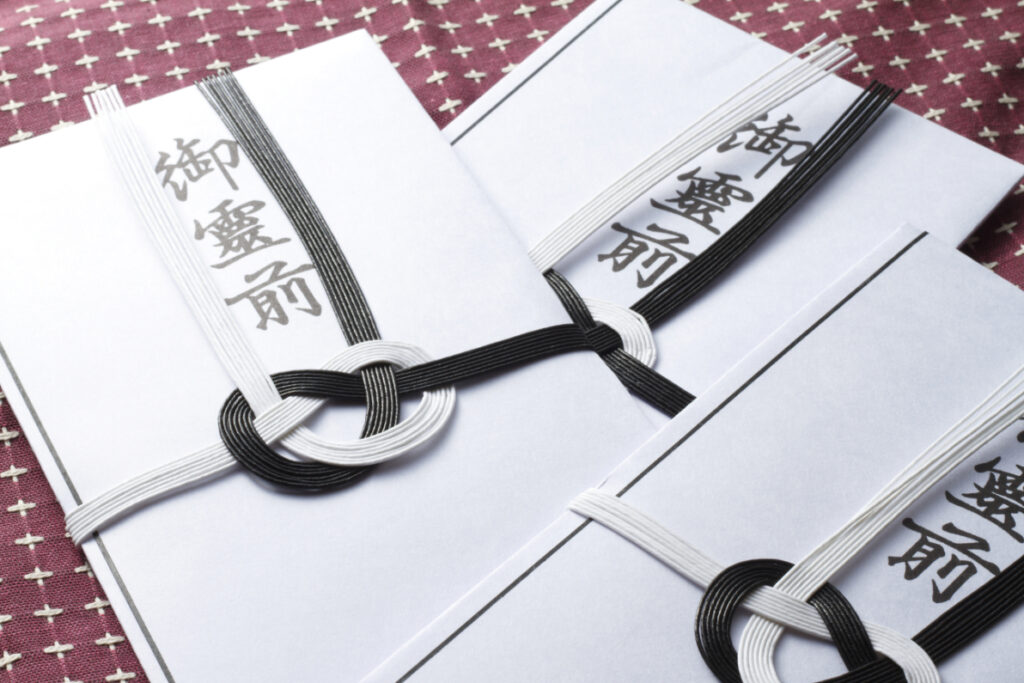

香典袋とは香典のお札を包む袋で、葬儀へ参列する際に持参するものの1つです。

香典とは故人を偲んで、お花やお香の代わりにお供えする金品のことを指します。

故人との関係性や立場によっても金額が変わり、残された親族の方を金銭的に助ける意味合いで香典が出来ました。

香典を辞退する場合も多いので、葬儀案内などで確認しておくといいでしょう。

香典の相場

香典の相場は故人との環形のみならず包む人の年齢によって違ってきます。

親族の葬儀で包む場合

親族の葬儀で包む場合の年代ごとの香典はいくら包めばいいのでしょうか。

祖父母

祖父母の葬儀では、20代で1万円~2万円、30代は2万円~3万円、40代は2万円~3万円、50代以上は3万円~5万円が相場です。

両親

父や母の葬儀の場合、20代で5万円、30代から50代までは5万円~10万円、60代は10万円が相場です。

兄弟姉妹

兄弟姉妹の葬儀の場合、相場は20代から40代までは3万円~5万円、50代は3万円~5万円、60代は5万円~10万円です。

おじ・おば

伯父・叔父・伯母・叔母の葬儀の場合、20代で5000~1万円、30代と40代は1万円~2万円、50代と60代は2万円~3万円が相場です。

その他の親戚

その他の親戚の葬儀の場合、相場は20代と30代では5000~1万円、40代以上は1万円~2万円が相場です。

友人・知人の葬儀で包む場合

友人や知人の葬儀の場合、相場は30代までは5000円、40代以上では5000円~1万円です。

仕事関係の人の葬儀で包む場合

故人が仕事関係の人の場合は、年代を問わず5000円が相場です。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典袋の種類と選び方

葬儀に使う香典袋の種類には様々あり、場面ごとに適した香典袋が存在します。

香典袋の種類と選び方を詳しく説明します。

香典袋のデザインの種類と選び方

香典袋のデザインの種類は様々あり、それぞれに相応しい場面があります。

また宗教や宗派によっても相応しい香典袋のデザインがあるのでご紹介します。

無地の封筒

無地の香典袋はどの宗教や宗派でも幅広く使えます

故人や喪主の宗教が不明な場合は、無地のものを使っておくと無難です。

コンビニやスーパーなど、どこでも販売していて入手しやすい点があります。

蓮の花が描かれているもの

香典袋に蓮の花が描かれているものは、故人や喪主が仏教の方の時に使用が可能です。

仏教の通夜や葬儀だけでなく、法要においても使用出来ます。

蓮の花の絵が大きい場合は文字に被ることがありますが、問題ありません。

十字架や百合の花が描かれているもの

十字架や百合の花が描かれているものは、故人や喪主がキリスト教の方の時に使用が可能です。

水引がついているものは使用しません。

香典袋の水引の種類

水引の色の違い

青白、黒白の水引

黒白の水引が付いている香典袋は最もたくさん使われており、全国どこでも弔事で使用できます。

黒白や青白の水引は1000円から5000円の香典を包むときに使われるものです。

文房具店などで、あわじ結びか結び切りになった水引があらかじめ印刷してある香典袋をよく見かけます。

黒色のものが青色に見えることがありますので、印刷をしているものを購入する場合は注意しましょう。

印刷してある水引は、1,000円から5,000円を包む時に使用され、実際の水引が付いた香典袋は1万円から3万円を包む時に使用されます。

黄白の水引

白と紺色が半々に染められている水引のことを青白と言います。

黄白の水引は、関西地方、特に京都でよく見られ、1万円から5万円を包むときに使われるようです。

関西地方で黄白が多いのは、京都が都だった時代に皇室に玉虫色の「紅井水引」を使って贈り物をしていたことが由来となります。

玉虫色は一見黒に見えてしまうため、香典の場合は「紅井水引」と区別する意味で黄白の水引を使うようになったようです。

双銀の水引

双銀の水引は銀一色のもので、5万円以上包むときに使われ、金額によって袋の大きさが変わってくるのが特徴です。

5万円以上で10万円未満であれば中金封の香典袋で、10,万円以上となると大金封あるいは特大金封と呼ばれる袋を使用します。

水引の結び方の違い

水引の色の違いがあるように結び方にも違いがあります。

結び切り

結び切りとは、蝶結びのようにほどきやすくしておらず、同じ不幸を二度と繰り返さないという思いを込めて硬く結び切る方法です。

あわじ結び

あわじ結びとは8の字に2色の水引を交差させて結ぶ方法です。

左右に引っ張るとより固く結ばれることから、こちらも同じ不幸が再び起きないようにという思いが込められています。

不祝儀の時に使う水引の形は、結び切りとあわじ結びの2つしかありません。

水引の本数

水引は5本の紐を束ねて結ばれているのが基本です。

陰陽五行説から5本になったと言われており、暗い陰の色を右側に、明るい陽の色を左側に配置します。

5本で結ぶことが多いのですが、本数が増えるほど格式が上がるとされています。

また、地域によっては、10万円以上を包む場合は10本で結ぶこともあるようです。

とは言え、10という数字は一般的に弔事では避けるべきとされる偶数です。

地域によっても、宗教・宗派によっては避けるべきとされるところがあるかもしれませんので、詳しい人に確認しましょう。

仏教の場合は、水引の本数は5本か7本のものがよく使用されます。

地域や宗派にもよりますが、10本の水引を使っても問題がないとされ、かつ包む金額が高額となる場合は10本の水引を使うことがあるようです。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

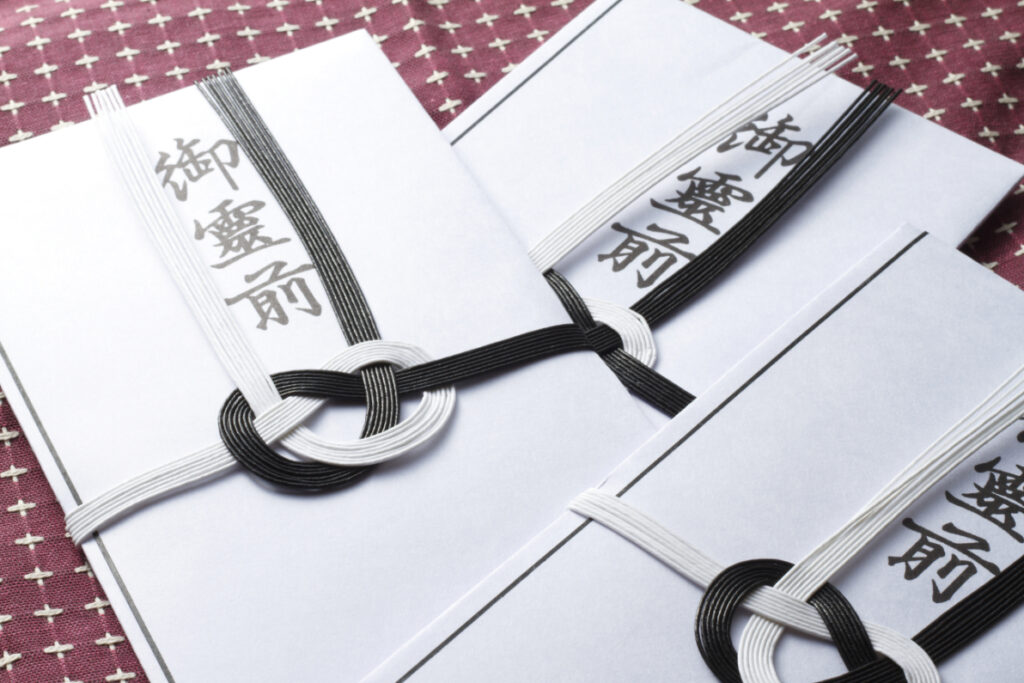

宗派ごとの香典袋の表書き

水引の種類や本数、色の区別も大切ですが、表書きの書き方も間違えてはいけません。

仏式の表書きには「御霊前」か「御仏前」のどちらかを使います。

表書きには「御香典」などもありますが、御霊前とご仏前の2つを覚えていればまず問題ありません。

仏教・仏式の香典袋の表書き

宗派によっても書き方が変わるので、故人の宗教や宗派に従った表書きをする必要がありますので注意が必要です。

仏教・仏式の香典袋の表書きは、「御香典」「御悔」などと書くこともありますが、基本的には四十九日の法要までは「御霊前」で、四十九日以降は「御仏前」をよく使います。

仏教では四十九日まではまだ成仏していないとされるためです。

四十九日以降は、故人が成仏するため「御仏前」となります。

浄土真宗の香典袋の表書き

仏教の中でも浄土真宗の場合、故人は亡くなると即、成仏するとされているので、四十九日の前でも「御仏前」が使用されます。

神式の香典袋の表書き

神式の香典袋の表書きは、「玉串料」「御玉串料」と書くことが多く、他にも「御榊料」「御神前」あるいは「御饌料」などがあります。

お金をお渡しすることで玉串を差しあげることの代わりとするものなので、「玉串料」や「御玉串料」とするのが最もふさわしい表現でしょう。

神式の霊祭では、神様にお供えする食べ物の代わりとしてお金を渡すという意味なので、「御神饌料」と書きます。

また、この場合の水引は、双白の水引または双銀もしくは黒白の結び切りの水引を使用します。

キリスト式の表書き

キリスト教式には「カトリック」と「プロテスタント」に分かれます。

カトリックの場合は、表書きは、「御花料」「お花料」「御ミサ料」と書きます。

プロテスタントの場合は「御花料」「お花料」「忌慰料」「献花料」です。

水引をつける場合は、黒白の水引で結び切りのものを香典袋にします。

キリスト教の香典袋は、文具店や専門店で購入できますが、「御香典」と印字されているものや蓮の花の絵が描かれてある香典袋は使用しないようにしましょう。

百合の花や十字架が印刷されている香典袋はキリスト教で使うものです。

カトリックかプロテスタントかは、教会名の前に教派が掲載されています。

事前にネットなどで教会の名前から検索して宗派を確認しておく方がいいでしょう。

なお、宗教が分からない場合は、「御霊前」と書くとまず間違いありません。

仏教の浄土真宗の場合は例外ですが、ほぼすべての宗教で使われます。

白地の香典袋に蓮の花が書いてあるものは仏教でしか使えませんし、白地の香典袋に十字架や百合の花が書かれているものは、キリスト教でしか使われません。

香典袋へのお金の入れ方

香典袋は袋の種類だけでなく、お金の入れ方についてもマナーが存在します。

香典を包む際のマナー

喪主や親族が確認する際に無礼のないよう、包む際のマナーを覚えておきましょう。

新札や古すぎるお札は避ける

弔事で新札を用意することはマナー違反にあたります。

新札を用意している場合、故人の不幸を待っていたなどの意味合いがあり失礼にあたります。

手元に新札しかない場合は、自分で折ってから入れましょう。

また、古すぎるお札もまた失礼にあたる場合があります。

ある程度きれいなお札を選ぶようにしましょう。

お札の向きを揃える

香典袋に入れる際は、お札の向きに注意が必要です。

香典袋の表から見て肖像画が裏向きになるように入れましょう。

裏向きにする理由としては、悲しい出来事なので顔を伏せているという意味合いから来ています。

結婚式などの祝儀とは反対なので気を付けましょう。

お札の枚数に気をつける

お札の枚数にも気を付けるべきマナーが存在します。

香典として渡すお札の枚数は、奇数の1枚、3枚、5枚が良いとされています。

偶数は故人との縁を切るという意味合いを持っているためマナー違反になります。

ただし、10枚包む場合はその限りではなく、1万円札10枚などを包む方も多いようです。

特に、お札の枚数が4枚、9枚の場合は死や苦が連想されるので必ず避けてください。

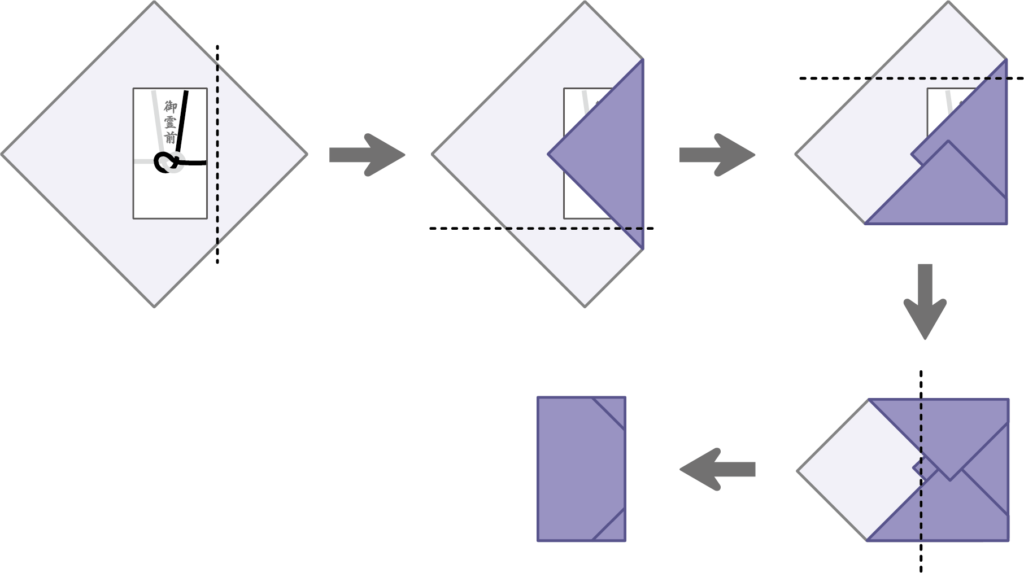

香典袋へのお金の入れ方

香典袋は中袋があるものとないものとがあり、それによってお金の入れ方が変わるので注意しましょう。

また、香典袋の閉じ方についてもご紹介します。

中袋がある場合

一般的に売られている香典袋は中袋があるタイプがほとんどです。

中袋がある場合は、表から見て肖像画を裏面にして入れましょう。

中袋がない場合

中袋がない場合は、上包みの香典袋に直接お金を入れていきます。

中袋に入れる場合と同様に香典袋を表向きから見て、肖像を裏面にして入れましょう。

香典袋の閉じ方にも注意

中袋にお金を包んだ後は香典袋に入れて包みますが、香典袋の表と中袋の表は同じ面に来るようにしましょう。

香典袋が折り込みタイプの場合、上の折り返しが上面に来るように下に被せます。

悲しくて下を向いているという意味合いがあり、封筒の閉じ方からお悔やみの心を表しています。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

外袋の書き方

外袋には表書きと香典を包んだ人の名前を書きます。

表書きや名前を書く時の注意点などをご紹介します。

表書きは宗教ごとに使い分ける

表書きは宗教や宗派によってマナーが異なるため、使い分けが大事です。

宗教ごとに相応しい表書きをご紹介します。

表書きは最初から香典袋に印刷されている場合もあるため、購入段階から注意して準備しましょう。

一般的な仏教の場合

御香典や御霊前(ごれいぜん)と書くことが基本です。

仏教は四十九日までは、御霊としてこの世にいるという考えから「御霊前」を使います。

四十九日以降は御仏前(ごぶつぜん)を使用します。

宗教が分からない場合

無宗教や、故人の宗教が分からない場合は御霊前と書くことが一般的です。

「御霊前」は基本的にどの宗教でも使用できることが多く、汎用性が高いので覚えておきましょう。

しかしキリスト教のプロテスタントの場合はマナー違反となるので、注意が必要です。

名前の書き方

基本的に名前は水引の中央の下にフルネームで書きます。

この時に表書きよりもやや小さめな文字にすることで、バランスが良くなります。

- 1人での記載の場合は中央に書きます

- 夫婦連名で書く場合は、中央に夫のフルネームを書き、左横には妻の名前のみを書きます

- 夫婦ではない2人の連名の場合も同様に、中央と左で名前を並べての記入が一般的です

- 3人の場合も変わらず中央に並べて書きますが、1番目上の方や立場のある方が右に来るようにします

- 4名以上の場合は、その中でも立場のある方や故人との関係が深い方を代表として中央に書き、左側に「外一同」と記載します

また故人や親族の方に結婚を伝えていない時や、旧姓しか把握されていない場合は、フルネームの左に旧姓の苗字を小さく書きましょう。

中袋の書き方

中袋には金額や住所、名前を書いていきます

香典返しする際に必要な情報にもなるので、しっかりと記入することが大事です。

表面に金額を旧字体で書く

中袋の表面の中央に金額を縦書きで書きます。

この時、旧字体で書くことが基本です。

包んだ金額の先頭にはお金を意味する「金」を記入し、金額の後には「圓」を付けます。

例えば、

- 3,000円を包んだ場合は「金参仟圓」

- 5,000円を包んだ場合は「金伍仟圓」

- 1万円を包んだ場合は「金壱萬圓」

と書きます。

香典袋によっては、金額を横書きで書く欄が設置されている場合もあります。

その場合は横書きで記して、算用数字を使うので3桁毎にカンマで区切るようにしましょう。

金額の最後に「也」を付けることもありますが、付けなくても問題はありません。

裏面に住所や名前を書く

中袋の裏面には住所や名前などの個人情報を縦書きで記載します。

外袋だけでなく、中袋にも名前を書くことで親族の方の確認の手間が小さくなります。

はがきなどと同様、名前は裏面の左側に書き、住所はその右側に書きます。

中袋も同様に、旧姓を名前の左側に記載しておくとトラブルがありません。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典袋を書くペンの選び方

香典袋にボールペンや鉛筆などで書くことはマナー違反となっています

では、何を使って書いたらよいのでしょうか。

外袋は薄墨の筆ペンで書く

外袋は薄墨の筆ペンで書くことが昔からのマナーとなっています。

薄墨を使う理由は、悲しさから涙で墨が薄くなったという意味合いを込めるためです。

弔事用として販売されているものは基本的に薄墨となっているので、そのまま使えます。

急ぎで薄墨の筆ペンがどうしてもない場合は、普通の筆ペンでも大丈夫です。

中袋は黒のペンで書く

外袋と違って中袋は濃い黒のペンで書いていきます。

中袋は金額や住所などの情報を書くので、親族の方が確認しやすいように濃く書きます。

この場合もボールペンや鉛筆などで書くことはマナー違反となっているので、黒のインクペンなどを使用します。

葬儀で香典袋を渡す際のマナー

香典袋の書き方が分かった所で、香典袋を実際に渡す際のマナーを紹介します

準備だけでなく、渡す時もマナーが沢山あるので覚えておきましょう。

香典はどこで渡す?

香典を出すタイミングが分からず、どこで渡すべきか知らない人も多いのではないでしょうか。

香典の基本的な渡し方とその例外などをご紹介します。

基本的には受付で渡す

通夜や葬儀では、受付で香典を渡しましょう。

斎場に到着して受付に案内された際に、芳名帳に名前などを記入し、そのまま香典を渡します。

通夜と葬儀どちらにも参列する場合は、通夜で香典を渡すのが一般的です。

後日の葬儀では、受付にて芳名帳の記入だけすれば大丈夫です。

通夜と葬儀の2度香典を渡すのは、不幸が重なるとの意味合いを持つので控えましょう。

首都圏や都市圏の多くの方は通夜で香典を渡す傾向が強いようです。

また、地域や場所によってマナーが変わってくるので、事前に確認しておくと安心です。

受付がない場合の渡し方

家族葬や小規模の葬儀の場合は、受付が設置されていないこともよくあります。

受付がない場合は、喪主や親族の方と話すタイミングで渡すか、ご霊前に供えられる場合はそのようにしましょう。

葬儀では喪主や親族の方は忙しく中々話せないこともあるので、その場合は葬儀場の担当の方に預かってもらうのも良いでしょう。

葬儀が終わったあとに香典を渡したい場合

葬儀に行く予定が取れず、葬儀が終わったあとに香典を渡したい場合は、後日に弔問して香典を渡します。

弔問をする際は、親族の方に連絡をして事前に日程を決めましょう。

四十九日を過ぎる前に伺うようにしましょう。

葬儀が終わってからすぐに伺うと、親族の方へ負担が掛かってしまうので葬儀が終わって3日~5日ほど後からが望ましいです。

香典は袱紗に包んで持参する

葬儀に行く際は香典を袱紗(ふくさ)に包んで持参します。

袱紗とは式典の際に金品などを包む布のことで、弔事には紫や紺色などの暗い色が相応しいです。

紫色の袱紗は弔事だけでなく、慶事にも使用出来るので1つ持っておくと良いでしょう。

袱紗に香典を入れる際は表向きに入れて、すぐ取り出して渡せるようにします。

袱紗のまま香典を渡すのはマナー違反なので気を付けましょう。

また、必ず両手で渡すように気を付けましょう。

香典を渡す向きに気をつける

香典を渡す時は向きにも気を付けることが大事です。

受付やご遺族に渡す場合と、御霊前に供える場合の向きを紹介します。

受付やご遺族に渡す場合

受付やご遺族に渡す場合の香典の向きは、渡す相手に文字が読めるようにします。

袱紗から取り出した時点で自分の向きだった場合は、反時計回りに回転させて渡しましょう。

御霊前に供える場合

仏壇などの御霊前に供える場合の向きは、自分で文字を読める向きのままで供えます。

理由としては仏様に向けて差し出した場合、仏様は慈悲の心から香典を返して下さると考えられるためです。

香典を渡す際に添える言葉は?

香典を渡す際は、遺族の方にお悔やみの言葉を添えます。

遺族の方は様々な方へ挨拶する立場ですので、時間を取らせないように出来るだけ簡潔に挨拶することが大事です。

また不吉な意味を連想させる忌み言葉や、「くれぐれも」などといった重ね言葉には注意して言葉を添えましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典袋を郵送する場合の注意点

直接香典が渡せない場合は、郵送で香典袋を送ることも可能です。

この際の注意点などを説明します。

香典袋を郵送するならいつまでに?

香典袋を郵送する際は、通夜や葬儀に参列できないと分かり次第なるべく早く郵送しましょう

通夜や葬儀に郵送が間に合いそうな場合は、葬儀場に送ることも可能です。

また、家族葬の場合などは香典を辞退している場合も多いので、事前に確認することが必要です。

香典袋は現金書留で送る

香典袋は普通郵便ではなく、現金書留で送ります。

現金を現金書留以外で送ることは法律で禁止されているので気を付けましょう。

現金書留専用の封筒は大きく出来ているので、香典袋の中に包んでから現金書留の中に入れて送ります。

お悔やみの手紙を入れる

現金書留で郵送する場合は、香典袋だけでなくお悔やみの手紙も入れるといいでしょう

お悔やみの言葉と、葬儀に参列できないことの詫びを書きます。

この時にも忌み言葉や重ね言葉を使わないように注意しましょう。

香典を辞退されても弔意を伝えたい場合

香典を辞退されたけれど、お世話になった故人に弔意を伝えたいという場合があるかと思います。

そのようなときには、供物や供花、線香を送ることが出来ます。

相場は、供物が1万~1万5,000円、供花が一基7,500~1万5,000円、線香が2,000~1万円になります。

仏式以外のお葬式に線香を贈らないように気を付けましょう。

ただし、上記の品物も辞退されている場合には何も贈らないようにするのがマナーです。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

よくある質問

Q:香典の金額によって使う封筒は変わるの?

A:1000~5000円の香典を包む時は水引きがプリントされている香典袋を使います。

1万円~5万円の香典を包む時は黒白あるいは黄白の水引きがある香典袋を使います。

5万円以上の香典を包むときは双銀がある香典袋を使います。

Q:どれでも使える香典袋はどれ?

A:一般的な仏教で使うのは「御仏前」あるいは「御霊前」と書かれた香典袋です。

無宗教の方にも使えるので、迷ったときに活用するといいでしょう。

Q:香典はいくら包めばいい?

A:故人との間柄で異なりますが、身内には1~10万円、身内以外には5000円~3万円程度包むことが多いです。

スポンサーリンク葬儀の香典袋についてまとめ

いかがでしたでしょうか?

葬儀ではマナーや礼儀が多く存在しますが、その中でも香典の包み方を完璧に出来ている方は少ないです。

残された遺族の方を金銭的に支えることの出来る供え物なので、マナーを守って遺族の方が少しでも気持ち良く受け取れるようにしましょう。

- 水引の色や本数で金額が変わる。

- 香典袋の書き方は、外袋に表書きと名前、中袋には金額と住所を記入する。

- 香典を渡す時は袱紗から出した状態でお悔やみの言葉を添えて、向きに注意する。

- 香典を郵送する時は現金書留でお悔やみの手紙を添える。

ここまで香典袋の情報や、書き方などを中心にお伝えしてきました。

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2022.11.17

七回忌の香典相場はいくら?香典袋の書き方と包み方を説明

法事法要

更新日:2022.05.14

香典の金額は夫婦だといくら必要?香典袋の書き方についても説明

法事法要

更新日:2024.06.21

袱紗が無い時はどうしたらいい?代用品から包み方まで解説!

法事法要

更新日:2022.05.17

法事を欠席する時に香典は用意する?相場やお供え物についても解説

法事法要

更新日:2025.03.22

ビジネスシーンでの遺族への手紙の書き方・構成・文例を紹介!