法事法要

合同法要とは?必要な持ち物や香典・お布施のマナーを解説

更新日:2024.02.03 公開日:2022.04.24

記事のポイントを先取り!

- 合同法要には状況によって3つの種類に分けられる

- 年忌法要を合同法要にすると参列者の負担が軽くなる

- 永代供養はメリットだけでなく、デメリットもある

仏教にはさまざまな法要がありますが、合同法要についてご存じでしょうか。

合同法要にはいくつかの種類があるため、その内容について知っておくことが大切です。

そこでこの記事では、合同法要について詳しく説明していきます。

この機会に、永代供養を覚えておきましょう。

合同法要の服装やお布施、お供え物のマナーについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

合同法要とは

合同法要とは文字通り仏教で行われるさまざまな法要を、単独ではなく合同で行うことです。

合同法要には主に下記の3つの種類があります。

複数の年忌法要をまとめて行うこと

亡くなった家族の年忌法要は遺族がお寺に依頼して執り行われます。

年忌法要は遠くから親戚を招いたり、お墓参りや会食の予約をしたりなどすべきことが多い行事です。

亡くなった複数人の家族の年忌法要が同年に予定される場合など、一度にまとめて行うことで関係者の負担が軽くなります。

複数の家の法要を一度に行う

お寺には檀家として所属している家庭が複数存在します。

お寺の季節行事として予定されている法要に、複数の檀家を招いて行うことがあります。

ただし、特定の個人の供養を行う年忌法要を合同では行うことはないようです。

複数の寺院が一緒に行う

近年では宗派の垣根が低くなっており、地域のなかで複数のお寺が集まり法要を行うことがあるようです。

宗派を超えて仏教というものを盛り上げていく動きから、複数の寺院で合同法要が行われます。

初盆での合同法要

初盆とは故人が亡くなってから初めて迎えるお盆のことで、通常は大々的に法要が行われます。

ここでは、初盆での合同法要について説明していきます。

初盆の合同法要

初盆の合同法要とはお寺に初盆を迎える複数の故人の家族を迎えて、合同で行う法要です。

合同法要に集まる家族は、そのお寺の檀家である場合がほとんどです。

お寺で合同法要を行う流れ

お寺で合同法要を行う流れはお寺ごとに異なりますが、おおまかな流れは共通しています。

お寺で合同法要を行う流れは下記の通りです。

- 僧侶による読経

- 参列者による焼香

- 参列者全員で僧侶による法話を聞く

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

合同法要に必要な持ち物

合同法要の持ち物は、一般的な法要と変わりません。

参列する場合は香典などを持参しましょう。

合同法要に必要な持ち物は下記の通りです。

- 香典

- 袱紗

- 数珠

- 小物

- バッグ

- ハンカチ

- 腕時計

- 傘

- 手袋

合同法要の香典の相場とマナー

合同法要に参列者として招かれた場合、必ず香典を持参しましょう。

香典には包み方や書き方、包む金額のマナーもありますので確認してください。

香典金額の相場

香典の相場は故人との関係性によって異なり、法要後の会食の有無でも変わります。

香典の相場は下記の通りです。

- 会食なし、夫婦で参列:2万〜5万円

- 会食あり、夫婦で参列:3万円以上

- 会食なし、ひとりで参列:1万〜2万円

- 会食あり、ひとりで参列:3万円程度

- 会食なし、親しい友人・知人:1万〜3万円

- 会食あり、親しい友人・知人:3万円程度

- 会食なし、友人・知人:5,000〜1万円

- 会食あり、友人・知人:1万〜3万円

- 祖父母、配偶者の祖父母:1万〜5万円

- 父母、配偶者の父母:3万〜10万円

香典で避けるべき金額

昔から縁起が悪いとされている数字の金額を香典に包むのは、マナーに反する行為です。

4と9は不吉な数字なので避けましょう。

また、基本的に金額は奇数が良いとされていますので、香典の金額は奇数になるように包みましょう。

ただし、2万円は例外として許容されています。

香典の包み方

香典は新札ではなく折り目などがついたお札を包むのがマナーです。

封筒は結び切りの水引がついたもので、関東なら銀色や黒白、関西では黄白が使われています。

水引とは結ばれたヒモの飾りのことで、封筒によっては印刷されている場合もあります。

香典の書き方

香典に中袋がある場合は、中袋の裏面に金額と氏名住所を書きます。

裏面左側には氏名と住所を、右側には旧字体の漢数字で金額を記入します。

また、香典に書く文字は筆や筆ペンが基本です。

お通夜や葬儀の香典では薄い墨で書きますが、法要の場合は濃墨で書きましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

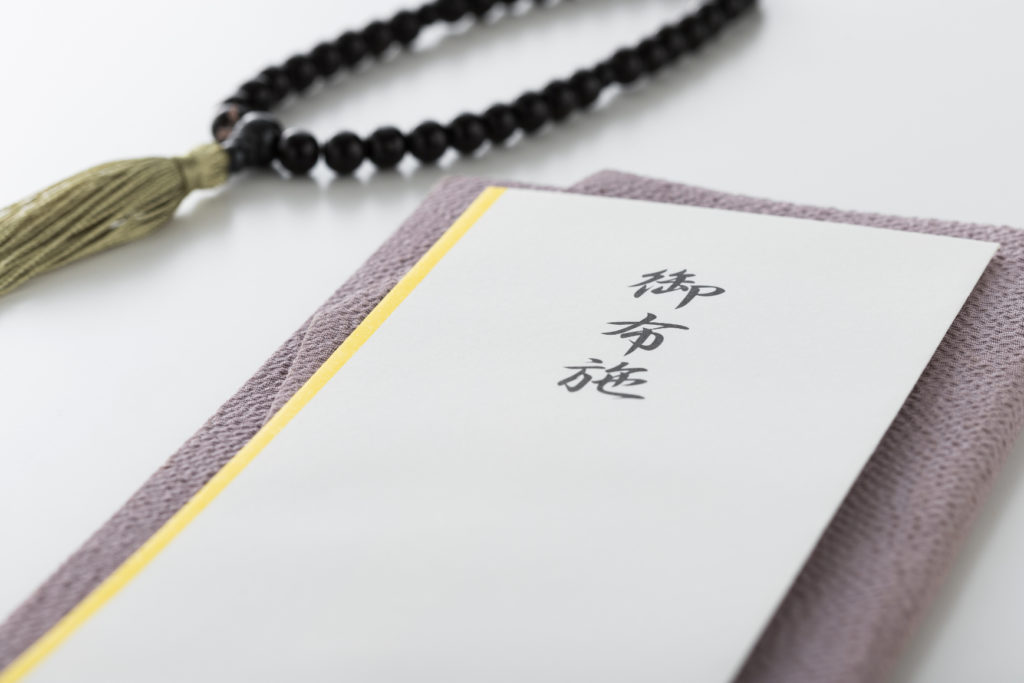

合同法要のお布施の相場とマナー

法要を主催する家族は、僧侶へ渡すお布施を用意します。

お布施だけではなく、僧侶が法要のために何か移動手段を使った場合は車代を渡します。

また、法要では追善供養の一環として卒塔婆を新たに用意する家庭もあります。

卒塔婆とは細長い木の板で、お墓の後ろに立てます。

追善供養とは故人や先祖のために生きている関係者が行う供養です。

追善供養は良い行いとされ、亡くなった方のためだけでなく自分の徳を積む行為と言われています。

お布施の相場

合同法要でのお布施の相場は5,000〜3万円で、卒塔婆を立てる場合は追加で3,000〜5,000円が必要です。

お布施の包み方

お布施に使う封筒は白無地が基本で、郵便番号などの印刷が入っていないものを選びましょう。

また、僧侶への敬意としてシワや折り目のついていない新札を包みます。

合同法要での服装マナー

合同法要では法要の種類によりマナーとされる服装が変わりますので、下記を参考にしてください。

一周忌までの服装

一周忌までであれば喪服に準ずる位置付けの準喪服がマナーとされています。

男性はブラックスーツ、女性はブラックフォーマルの服装を用意します。

三回忌以降の服装

三回忌以降の服装は、略礼服と呼ばれるスーツが基本となります。

男女ともスーツを基本に黒系のバッグやベルト、靴を用意します。

寺院主催の合同法要の場合

寺院主催の合同法要であれば、派手でないスーツなど格式を気にせずに参列できます。

初めての参加などで服装が気になる場合は、略礼服であれば問題ないでしょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

合同法要でのお供え物マナー

法要の際にお供え物を用意することがあります。

香典やお布施と違い、お供え物は必須ではありません。

もし、合同法要でのお供え物を持参する際は、下記の品物がおすすめとされています。

花

マナーとして棘のある花はNGで、色の濃い花も相応しくありません。

初盆であれば、カーネーションや菊、ユリなどの白い花がお供え物に選ばれています。

果物

果物はお供え物の定番でスーパーや青果店で詰め合わせを買うのが無難です。

お供え物には丸い果物が縁起が良く、多くの方に選ばれています。

お菓子

お菓子は保存が効いて持ち運びしやすいという利点があります。

小分けにできるお菓子であれば、大人数でも配りやすく便利です。

具体的には、お煎餅や水羊羹の詰め合わせなどが無難です。

永代供養とは?

本記事で解説してきた合同法要は、法要を含めた仏事が年々全国的に縮小傾向にある背景が関係していると考えられています。

かつて人々の心の拠り所であった仏教は、日常的に馴染みのあるものでした。

しかし、時代の変化と共に、日本人の仏教への信仰心は少しずつ薄れています。

その影響で法要の規模を縮小したり、積極的に執り行わなかったりする方が多くいらっしゃいます。

この流れによって合同法要と同様、永代供養という仕組みを採用する方々や寺院などが増えています。

永代供養とはどのような仕組みなのか、そのメリットやデメリットについてご紹介します。

永代供養とは

永代供養(えいたいくよう)とは、先祖や亡くなった家族の供養をお寺などの管理者に一任する仕組みです。

本来、多くの家庭では家ごとにお墓を所有、管理し代々にわたり先祖を供養し続けてきました。

しかし、お墓を継承する後継者がいないため、管理し続けることができない家庭が多くなってます。

また、田舎から都心部へ就職などの理由で引越したことでお墓が遠くなってしまうことも、お墓の管理ができない原因となります。

このようなライフスタイルの変化によって、お墓を手放し供養を任せる永代供養を選択する方が増えています。

永代供養のメリット

永代供養は自分でお墓を持つよりも費用が安いというメリットがあります。

また、お墓の継承問題の解決方法にもなり、継続的な手入れや管理からも解放されます。

永代供養のデメリット

永代供養は個人や家族単位ではなく、合同で供養、埋葬されるという特徴があります。

そのため、契約内容で定められた期間を過ぎると、個別で納骨された遺骨が合祀されます。

合祀(ごうし)とは遺骨を識別せず、1箇所に複数人の骨を埋葬し供養することです。

人によっては他人と遺骨が混ざることをデメリットに感じる方もいるかと思います。

また、永代供養のお参りでは個別のお墓がないため、共同スペースで手を合わせお供えをします。

使用ルールが設けられている共同スペースでのお参りをデメリットと捉える見方もあります。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

よくある質問

Q :合同法要のお布施の相場は?

A:合同法要のお布施の相場は5000~3万円です。

Q:合同法要の服装は?

A:一周忌の合同法要は準喪服を着用しますが、三回忌以降は略喪服を着用します。

Q:初盆はどんな法要?

A:初盆は故人が亡くなって、四十九日以降の初めて迎えるお盆法要です。

合同法要のまとめ

ここまで合同法要の情報や、合同法要の種類などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 合同法要とは、さまざまな法要を合同に執り行うこと

- 複数の檀家で同時に行う合同法要や、複数のお寺が一緒に行う合同法要がある

- 永代供養はライフスタイルの変化に合わせた仕組みで、利用者が増えている

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.24

厄払い・厄祓いで初穂料の封筒は何を使う?書き方や包み方、相場も解説

法事法要

更新日:2024.01.24

三十三回忌のお布施の相場は?お布施の書き方・包み方・渡し方も解説

法事法要

更新日:2022.11.17

神棚の魂抜きは必要?神棚の処分方法や魂抜きのお布施も解説

法事法要

更新日:2022.07.05

新盆のお布施はいくら必要?渡し方や書き方についても解説

法事法要

更新日:2022.09.20

四十九日法要でお寺さんに渡すお布施とは?書き方や包み方・渡し方を紹介

法事法要

更新日:2022.03.31

併修でのお布施の相場とは?包み方や渡し方のマナーと注意点を解説