お葬式

手水の儀とは?大人なら知っておきたい正しい作法

更新日:2024.02.03 公開日:2022.07.25

記事のポイントを先取り!

- 手水の儀は祭式などが始まる前に行い、汚れをはらう

- 手水舎とは神社などに設置されている水や柄杓がある場所

- 手水舎の水が汚れている場合は、手水の儀を省く

手水の儀という言葉をご存じでしょうか。

手水の儀という言葉を知っていても、作法について詳しく知らない方が多いと思います。

そこでこの記事では、手水の儀について解説します。

この機会に、手水舎についても覚えておきましょう。

後半には、神社に手水舎がない場合の対応についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

手水の儀とは

手水の儀(ちょうずのぎ)とは、神道で行う儀式のひとつです。

神道で執り行われるさまざまな祭式で、主に参加者の手や口などを清める儀式として行われます。

神道では、いろいろな穢れ(けがれ)がよくないものとされているため、祭式を前に手水の儀が必要です。

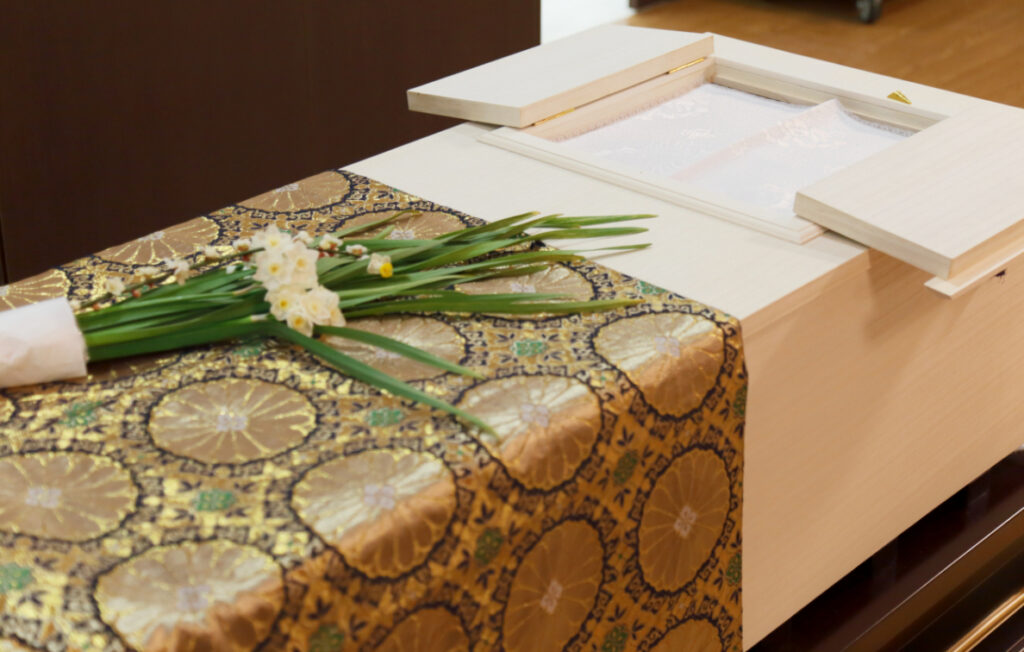

一例としては、神道でのお通夜や納棺が始まる前に手水の儀が行われます。

手水の儀の作法

手水の儀について概要がわかったところで、実際に手水の儀ではどのような作法や振る舞いが行われるか確認しましょう。

桶からひしゃくに水を汲む

手水の儀では、まず桶から柄杓に水を汲む作業から始まります。

桶に入っている水のことをご神水と呼び、祭式が行われる会場の入口に置かれます。

一般的に入り口にあるため、最初に身を清めることが可能です。

柄杓に水を汲んだら左手、次に右手を流し、最後に左手に水を溜めます。

三回に分けて口をすすぐ

手を清めたあとは、口をすすぎます。

前述した手を清める手順の最後、左手に溜めた水で軽めに口をすすぎます。

そして、柄杓で汲んだ水を3回に分け口をすすいでください。

懐紙で手を拭く

手水の儀の締めくくりは、懐紙(かいし)という折り畳んである紙を使います。

口をすすいだあとは、両手が儀式によって濡れています。

手水の儀は、懐紙で手を拭くことで終了となります。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

神社へ参拝する時の手水の作法

手水の儀について、葬儀や納棺といった祭式で行うことを解説しましたが、一般参拝者として神社を訪問する際も行います。

祭式ではない日常的な手水の作法について下記の手順を知っておきましょう。

自分で手水を使うときの作法

神社への参拝で手水を行う場合の多くは、自分で行うケースがほとんどです。

柄杓を右手ですくい、左手にかけた水で左手が清められます。

柄杓を左手に持ち替えたら、右手に水をかけ左手と同様に右手も清めます。

そのあとは、口を清めるため、右手に持った柄杓で水を汲んで左手の平に水を溜めて、その水で口をすすぎます。

手水奉仕を受けるときの作法

手水奉仕とは、神社の巫女さんなどから受ける手水の奉仕のことです。

自分で行う場合と異なり、まずは両手で水を受けて手のお清めをします。

続いて、両手で受けた水を口に運び、口の中をすすぎましょう。

そのあと、もう一度水を両手で受けて手を洗い、最後に懐紙で口と手を拭いて終わります。

手水舎でのマナー

神社には、手水を行う水や柄杓が設置されている場所があり、そこを手水舎(ちょうずや)と呼びます。

手水舎では、前述した手水の手順通りに行うだけでなく、マナーとして知っておくべきことがありますので紹介します。

手水舎でのマナーは下記の通りです。

- 必要以上に何度も口をすすがない

- 柄杓に口をつけない

- すすいで捨てるべき水を戻さない

- 濡れた手をタオルやハンカチで拭かない

- 手水の儀を終えた後、トイレを済ませそのまま参拝しない

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

手水舎に龍がいるのはどうして?

神社などで見かけ誰もが気軽に手水の儀を行える手水舎ですが、龍の彫り物が置かれていることをご存知でしょうか。

なぜ手水舎に龍が飾られているか、というと龍は水を司る神様であるとする説が有力です。

昔から龍が祀られてきた水舎には、龍が飾られることが多くみられます。

また、龍以外にも神社によってはうさぎや牛、かっぱなども水を司る動物としてモチーフとされています。

近年では花を浮かべた花手水も

現代では、手水の儀に花を浮かべるところもあるようです。

手水の儀に花を浮かべることを花手水と呼びます。

この花手水ですが昔は行われていなかったのですが、近年採用されるようになってから人気が出るようになりました。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

神社に手水舎がない場合

神道の祭式では、はじめに手水の儀を行い、お清めを行う必要があります。

そのため神道の信者であったり、実家や一族が神道を信仰している方であれば、神社に訪れる際は手水の儀を毎回行うでしょう。

また、日本には実に多くの神社があり、神社への参拝は風光明媚な観光地としての側面も持ち合わせています。

旅行が好きな方にとってもまた、神社へのお参りは心を整えたり旅行の一環として手水舎での手水の儀は欠かせない儀式といえます。

そんな多くの方にとって必要とされる手水の儀ですが、神社の中には手水舎を置かないところもあるようです。

もし、訪問した神社に手水舎がなかったら、どのような方法でお清めを行い汚れを払えば良いのでしょうか。

手水舎のない神社へ参拝予定があり、事前に手水舎がないことがわかっていれば自分で水を持参するという方法があります。

例えば、ペットボトルや水筒などに手水の儀を行うための水を入れて、携帯して参拝に向かうことも可能です。

現地に到着したら、ペットボトルでも水筒でも手水の儀をする手順と同じ要領で行って構いません。

もし、手水舎がないことを知らずに参拝した場合は、ウエットティッシュなどで手を拭いて清めるといった簡易的な手法もあります。

手水舎が汚かった場合

参拝した神社の手水舎が汚かった場合はどうすればよいのでしょうか。

日本には神社が数多く存在し、その中にはどうしても管理が行き届かない場所があるかもしれません。

そのような神社であった場合には、無理に汚れた手水舎で手水の儀を行う必要はありません。

手水の儀を行う理由は、お清めです。

汚れた水では逆効果になってしまうため、手水の儀を省略して参拝しても大きな問題にはならないでしょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

手水の儀についてのまとめ

ここまで手水の儀の情報や、その意味について解説してきました。

まとめると以下の通りです。

- 手水の儀とは神道の儀式のひとつで、お清めのために行う

- 一般参拝者として神社へ訪れる際も、手水舎で手水の儀を行う

- 神社に手水舎がなかったら、持参した水を使って手水の儀を行う

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2023.12.06

葬儀後の労いの言葉には何がある?遺族に声をかける際の注意点も解説

お葬式

更新日:2025.05.19

親戚に対してのお悔やみの言葉はなんと伝える?避けるべき言葉や挨拶とは

お葬式

更新日:2024.03.28

義理の祖母の葬儀には参列するべき?お悔やみの言葉についても解説

お葬式

更新日:2022.11.19

喪服で電車に乗るのはマナー違反?喪服が気になる場合の対応も紹介

お葬式

更新日:2022.11.19

喪服はネックレスなしでもいい?知っておきたいネックレスの選び方

お葬式

更新日:2025.05.15

【例文付き】葬儀で孫が挨拶を行うときのマナーは?文章構成や弔辞の書き方についても解説