法事法要

親族への香典の相場はどのくらい?渡す範囲についても紹介

更新日:2024.02.03 公開日:2021.08.17

記事のポイントを先取り!

- 親族にも基本香典は必要だが、同居していたら必要ない場合も

- 関係性や、生前の交流によって相場は変わる

- 香典返しの相場は頂いた金額の半額から3分の1

親族の葬儀に参列するとき、香典を出すべきか悩みますよね。

さらに、いくら包めばいいのか疑問に思われると思います。

そこで、この記事では親族への香典について解説していきます。

是非最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 故人との関係別の香典の相場

- 香典はどこまでの範囲に渡すのか

- 香典のマナー

- 親族への香典返し

- 葬儀に参加できない場合の香典の渡し方

- 香典返しのお礼状の書き方は?

- 香典を持参するのは通夜?告別式?

- よくある質問

- 親族の香典についてまとめ

故人との関係別の香典の相場

親族の香典相場は、自分の年齢と故人との関係で異なります。

故人との関係別で各項目年代別に分けて解説します。

両親の場合

| 20代 | 3万~5万円 |

| 30代~40代 | 5万~10万円 |

| 50代~ | 10万円~ |

兄弟が喪主の時や自分が結婚して世帯を外れている場合には香典が必要です。

故人が両親の場合は近い人間のため、香典金額が高額になります。

兄弟・姉妹の場合

| 20代 | 3万程度 |

| 30代~40代 | 3万円~5万円 |

| 50代 | 5万円~ |

兄弟・姉妹の場合は同居していたり、自分が喪主を務める場合以外香典が必要になります。

結婚している場合は連名か、世帯主名の名前で香典を出しましょう。

祖父・祖母の場合

| 20代 | 1万~2万円 |

| 30代~40代 | 3万~5万円 |

| 50代~ | 5万円 |

故人と同居していた場合、香典は不要なことが多いです。

ただし故人と同居していても生計が別であった場合などは、香典を出すこともあります。

同居していた祖父母の葬儀の場合、喪主は両親が務めることが多いです。

家族と相談して判断しましょう。

別居している場合には香典が必要になります。

両親や叔父・叔母がいない場合など、自分、もしくは兄弟が喪主を務めることもあります。

兄弟がいる場合、葬儀費用をどの割合で分担するか決めた上で、香典について相談するようにしましょう。

上記以外の親族の場合

故人が叔父や叔母である場合の香典相場は以下の通りです。

| 20代 | 1万~2万円 |

| 30代~40代 | 2万~3万円 |

| 50代 | 3万~5万円 |

この金額は、故人との生前の付き合いによっても変わってきます。

上記はあくまで目安として、深い交流があるのかなどによって判断してください。

過去に家族の葬儀で香典を頂いていた場合は、同じ金額をお返しするようにしましょう。

遠い親戚の場合や、生前の交流がない場合は、5,000円~1万円程度で問題ありません。

香典はどこまでの範囲に渡すのか

親族に香典を渡すかの判断基準は関係性によって変わります。

身内に香典は必要なのかどうか、どこまでの血縁者に香典を渡すべきなのか、解説していきます。

親族でも基本的に香典は渡す

香典は、自分が故人の遺族でない限り、基本的に渡す必要があります。

故人の遺族である場合、香典は不要のことが多いです。

葬儀を執り行い、香典を受け取る側にいるためです。

同居してる家族なら必要ない

故人が両親や兄弟、祖父母で自分と同居していた場合、香典は必要ない場合が多いです。

同じ続柄であっても、お互いが独立して生活していた場合などは香典が必要になることがあります。

10代や学生の場合は必要ない

一般的に自分が10代の学生であった場合は、故人と別居しているケースにおいても、香典は必要ありません。

ただし20歳を超えている学生は、香典を出したほうがよい場合もあります。

ある程度経済的に自立していれば保護者に相談するようにしましょう。

ご家族と連名で出す方法もあります。

辞退されたら香典は必要ない

喪家は故人の意思や家族の意向により、香典を辞退する場合があります。

故人やその家族に対する思いから、香典を渡したいと思われる方もいるでしょう。

無理に香典を渡しても、かえって気を遣わせたり、香典返しの手間を増やすことにつながります。

そのため、辞退された場合には香典は控えましょう。

どうしても何か差し上げたい場合は、供花や供物を準備しましょう。

供花や供物を贈る際にも、辞退されてないか喪家側に一度確認が必要です。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典のマナー

香典を出す際に気をつけたいマナーを解説します。

地域や宗派によって細かい違いもあるので、必ず葬儀前に親族に相談するなどしておきましょう。

縁起が悪い数字は避ける

基本的には4や9は「死」「苦しい」といった言葉を連想させます。

縁起が悪いためこの数字が入った金額や枚数を包むのは避けましょう。

また偶数は割り切れる数字のため、関係が切れるという意味からタブーとされています。

しかし金銭的に使用されやすい10などは問題がない場合も多いです。

新札は使わない

葬儀の香典に新札を使用することはマナー違反となります。

訃報に備えてあらかじめ用意していたととられるためです。

新札を使用する場合は一度折り目をいれるなどしましょう。

また、ボロボロのお札や汚れたお札、破れたお札も失礼に当たるので避け、適度なものを選ぶことが必要です。

表書きの書き方

表書きは宗派によって異なります。

以下が宗教・宗派ごとの香典の表書きの例となります。

| 浄土真宗以外の仏式 | 御霊前、御香典 |

| 浄土真宗 | 御仏前、御香典 |

| 神道 | 御玉串料 |

| キリスト教式(カトリック) | 御花料 |

| キリスト教式(プロテスタント) | 弔慰料 |

表書きには薄墨を使用しましょう。

涙で墨が薄くなってしまったことを表します。

水引の上に上記の文字を書き、下にフルネームで名前を記入します。

夫婦や3名(目上の人から順に右から名前を書く)までは連名で書くことができます。

4名以上の場合は「〇〇一同」と書き、中に包んだ全員の名前と住所を書いた紙を入れます。

香典の包み方

香典の包み方は、祝儀と不祝儀で異なります。

葬儀や法事の不祝儀では、お札の表面(肖像画の描いてある方)が裏向きになるように入れます。

これは、悲しみから顔を伏せているさまを表すためです。

以下の画像を参考にしてみてください。

香典を渡すタイミング

香典を渡すタイミングも各々の地域や宗派によって異なります。

式場を借りて行う場合は、一般的に受付が設けられます。

芳名帳に記帳する際に受付の方に香典を渡しましょう。

家族葬などの場合は、受付がないことも多いです。

その場合は、遺族に直接渡すようにしましょう。

祭壇の前に香典を置くスペースが設けられていればそちらに置きます。

わからない時は遺族に確認しましょう。

親族への香典返し

香典返しの金額は、通常と同様に頂いた金額の半額~3分の1程度を目安にします。

タオルや食品などの消え物や、カタログギフトを送ります。

昆布や鰹節などの祝い事を連想させるものや、肉や魚は避けましょう。

香典返しの辞退の通達がない限りは、上記の金額の範囲で返しましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

葬儀に参加できない場合の香典の渡し方

葬儀に参列できなかった場合でも、以下の方法で香典を渡すことができます。

- 代理人を立てて、葬儀に参列してもらい渡してもらう

- 後日弔問に伺う

- 現金書留で郵送する

- 職場で直接渡す

いずれの場合も、遺族が香典辞退をしていないか確認のうえ送るようにしましょう。

スポンサーリンク香典返しのお礼状の書き方は?

香典返しをする際には、お礼状を送付するのが礼儀です。

会葬の際、お世話になった方々へお礼の気持ちを込めて香典返しのお礼状を書きましょう。

遺族のみならず、故人の品格にも関わるため、失礼のないように対応しましょう。

句読点を使わない

お礼状のマナーとして、文章には句読点を使わないようにします。

諸説ありますが主な理由は以下の三つになります。

- 元々、書状には句読点は打たない決まりがあるため

- 葬儀などの行事が途切れることなく上手く運ぶように区切りを入れないとする意味合い

- 読解力のある方には、読みやすくするための句読点を打つのは失礼にあたるため

季節の挨拶は不要

お礼状には、季語などを用いた季節の趣を伝える挨拶文は不要です。

通常の手紙で用いられる「頭語/結語」においても必ずしも必要ではありません。

「拝啓/敬具」「謹啓/謹白」などは両方とも入れるか、両方とも入れないようにします。

重ね言葉・忌み言葉を避ける

葬儀に関わる文書ではお礼状に限らず、不吉な印象を与える「忌み言葉」は避けましょう。

「四」や「九」のように「死」や「苦」を連想させる言葉の使用はNGです。

「ますます」「重ね重ね」など「重ね言葉」も不幸が重なるとされ、タブーとなります。

葬儀は、なるべく避けたい行事になるため、不幸を繰り返さない意味合いがあり重要です。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

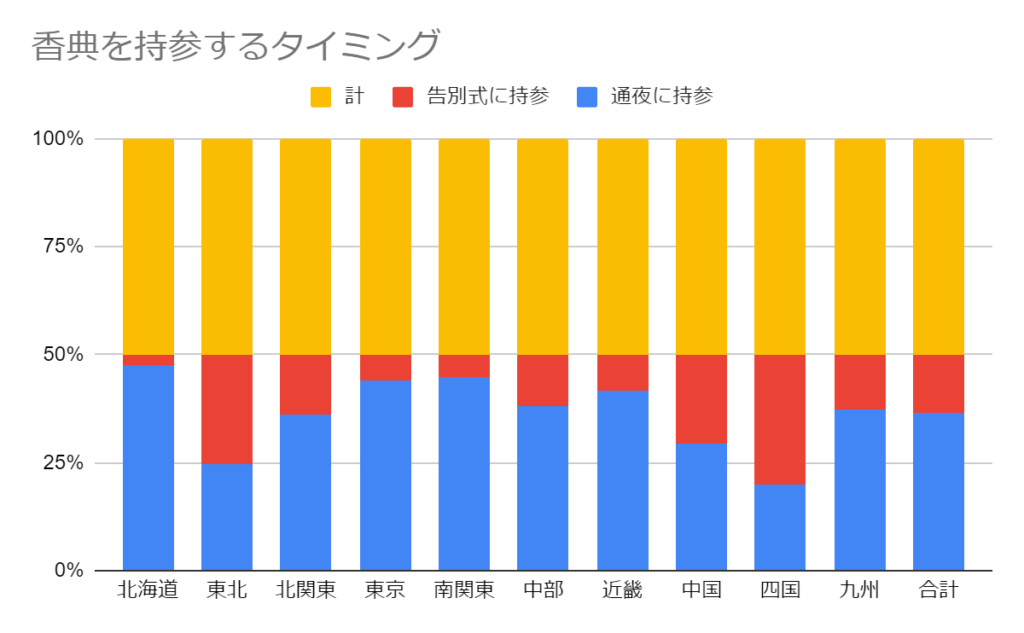

香典を持参するのは通夜?告別式?

香典を持参するタイミングは一般的に通夜と告別式どちらが多いのか、地域ごとの差を紹介します。

https://www.zengokyo.or.jp/activity/report/search/funeral-gift/result/

スポンサーリンクよくある質問

香典返しをする際、よくある疑問点を解決していきます。

Q:香典返しはいつする?

香典返しをするタイミングは宗教や宗派により異なります。

■仏教:故人が亡くなられてから忌明けとされる「四十九日法要」「納骨」後が一般的。

■神式:一般的には「五十日祭」の後に香典返しをします。

■キリスト教:「昇天記念日」が忌明けとされるため、その後に香典返しをします。

葬儀の簡素化により、最近では通夜式・葬儀当日に香典返しをするケースも増えています。

その場合も返礼品とともに、挨拶状を添えると良いでしょう。

他にもお勤めの方は、忌引き休暇明けの初七日に香典返しをするようです。

また当日返しをせず、四十九日までお礼が言えずに忍びない方は、生活が落ち着いた一ヶ月後も良いとされています。

Q:連名でいただいた香典への香典返しはどうする?

香典を連名でいただいた時の香典返しはどうすれば良いでしょうか。

ここではケースごとに解説します。

■ご夫婦やご家族が連名の場合でも香典返しは一世帯に一つが基本となります。

表書きも世帯主の氏名のみを記入します。

■職場の方の連名の場合には、香典の金額を連名の人数で割って香典返しをしましょう。

香典の金額により、一人ずつにするか、少額の場合は分け合える品物を送りましょう。

■友人や知人が連名の場合は、必ずいただいた香典の金額を人数分で割ります。

人数分で割った金額の三分の一か、半返しを目安に一人一人に香典返しをしましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

親族の香典についてまとめ

ここまでどこまでの親族に香典を渡すのか、その範囲や相場について解説してきました。

この記事のおさらいをすると以下の通りです。

- 親族にも基本香典は必要だが、同居していたら必要ない場合も

- 関係性や、生前の交流によって相場は変わる

- 香典返しの相場は頂いた金額の半額から3分の1

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2022.05.14

香典の金額は夫婦だといくら必要?香典袋の書き方についても説明

法事法要

更新日:2022.11.17

七回忌の香典相場はいくら?香典袋の書き方と包み方を説明

法事法要

更新日:2022.08.13

葬儀後の香典へのお礼状はどう書く?送る相手別に例文を紹介

法事法要

更新日:2022.12.24

五千円の香典の書き方入れ方は?中袋ありとなしで分けて解説

法事法要

更新日:2022.05.17

法事を欠席する時に香典は用意する?相場やお供え物についても解説