法事法要

香典と弔電の違いとは?贈る際のマナーや相場についても解説

更新日:2022.05.14 公開日:2021.10.23

記事のポイントを先取り!

- 香典は霊前に供える現金

- 弔電はお悔やみを伝える電報

- 参列できない時は弔電を送る

都合がつかず葬儀に参列できない場合は、弔電や香典を送り、お悔やみを伝えます。

しかし、弔電や香典は両方送るべきなのか迷ってしまう方も少なくありません。

また、どのように送ればいいのか疑問に思う方もいらっしゃると思います。

そこでこの記事では、

- 香典と弔電の違いについて

- 香典と弔電は、両方送るべきなのか

- 香典と弔電の送り方やマナー

以上の内容で解説していきます。

簡単に理解できる内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧下さい。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

香典と弔電の違い

香典や弔電は、訃報に接した際、故人や遺族に宛てて準備するものです。

香典と弔電それぞれの意味に加え、参列できない場合はどのようにすべきか解説します。

香典とは

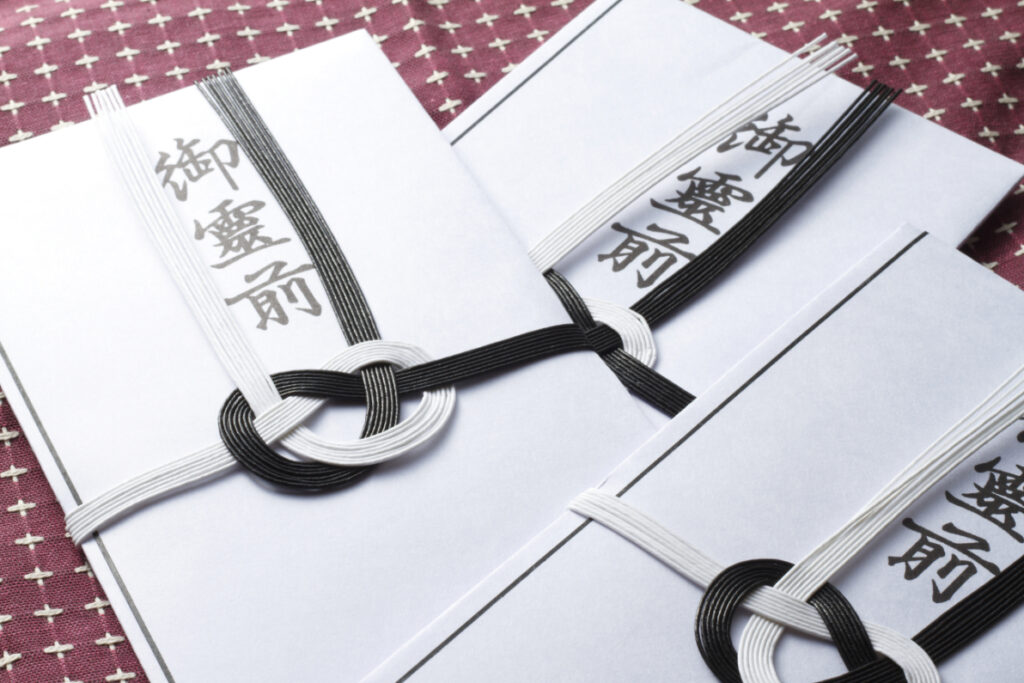

通夜や葬儀に参列する際、不祝儀袋(香典袋)に包んで故人の霊前に供える現金を香典と言います。

元々香典には、「香」という字の通り花や線香などを供えていた歴史があります。

現代では葬儀代という突然の出費に対し金銭的な援助をする意味合いも強くなっています。

香典は、お通夜や葬儀に参列する場合は必ず持参しなければなりません。

ただし、故人や遺族との関係性によってお包みする金額が変わります。

また、宗派によって使用する香典袋も異なります。

事前に相場の金額や宗派による香典袋の違いを把握しておくと良いでしょう。

弔電とは

弔電とは、葬儀に参列できないときにお悔やみの気持ちをお伝えする電報です。

住まいが遠方であるなど、どうしても式に参列できない場合は弔電を送りましょう。

現在では、インターネットや電話などで弔電をお送りすることができます。

弔電は独自の敬称を使用するなど、いくつかのマナーがありますので併せて後述します。

香典と弔電は両方贈るのか

香典と弔電どちらをお送りするかは、故人や遺族との関係の深さで判断することが多いです。

故人や遺族との関係性、式に参列ができるかなど、状況に応じて適切に判断しましょう。

通夜や葬儀、告別式に参列ができる場合

通夜などの式に参列できる場合は、弔電は不要です。

香典を持参し、遺族・親族に直接お悔やみの気持ちをお伝えしましょう。

香典は受付にお渡ししますが、持ち運びの際は袱紗(ふくさ)を使用するのが望ましいです。

通夜や葬儀、告別式に参列できない場合

式に参列できない場合、まずはお悔やみの気持ちを伝えるための弔電を手配しましょう。

故人や遺族との関係性により、弔電だけでは弔意を伝えきれないと感じる場合は香典もお送りします。

故人と普段から親しくしていた、また仕事で特にお世話になった場合などはこれに該当します。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典と弔電のマナー

香典や弔電をお送りする際は、使用する言葉などにいくつかのマナーがあります。

遺族に対し失礼にならないよう、香典と弔電の基本的なマナーについて解説します。

香典のマナー

香典は、金額や宗派にあわせた適切な香典袋にお包みして持参しましょう。

具体的な記載方法などは別項で詳しく解説しますが、特に気をつけたい香典のマナーをご紹介します。

新札は避ける

香典は、「突然の訃報に急いで準備した」という意味合いがあるため、新札は用いません。

新札を用意すると「訃報を予測して準備していた」と捉えられてしまうことがあるので注意しましょう。

手元に新札しかない場合は折り目をつけてから香典袋に入れましょう。

忌み数字は避ける

偶数などの割り切れる数字(2万円など)、4や9といった死や苦を連想させる忌み数字は避けましょう。

ただし、香典が1万円では弔意を伝えきれず、かといって3万円では多いと感じる場面もあります。

そのような場合は1万円札を1枚、5000円札を2枚で封入するなど工夫すると良いでしょう。

参列できない場合は、弔問したときに持参するか、1か月以内を目途に自宅に香典を郵送します。

郵送の際は香典袋にお金を包み、現金書留で送ります。

お悔やみの手紙を添えるとより丁寧でしょう。

弔電のマナー

弔電はできるだけ通夜当日か、遅くても葬儀を執り行う日の午前中に式場に着くように手配します。

あらかじめ葬儀式場の住所や喪主の名前を調べて手配すると良いでしょう。

喪主のお名前が分からない場合は、「〇〇家ご遺族様」としても構いません。

通夜や葬儀をご自宅で執り行う場合は自宅宛てに郵送します。

参列が難しい場合は早めに弔電を手配しましょう。

もしも葬儀に間に合わない場合は、後日お悔やみの手紙を添えて香典のみ自宅にお送りします。

また、弔電では独自の敬称を使用します。

代表的なものをまとめましたので、参考にしてみてください。

- (故人が)喪主の父である場合:ご尊父(そんぷ)様、お父様

- 喪主の母である場合:ご母堂(ぼどう)様、お母様

- 喪主の祖父である場合:御祖父様

- 喪主の祖母である場合:御祖母様

- 喪主の夫である場合:ご主人様、旦那様

- 喪主の妻である場合:ご令室(れいしつ)様、奥様

更に、弔電に使用する文章は忌み言葉に注意して作成しましょう。

「重ね重ね」「くれぐれも」などの重ね言葉、「死亡」などの直接的な表現がそれにあたります。

これらは別の言葉に置き換えて(死亡→ご逝去など)使用しましょう。

香典と弔電の相場

香典や弔電には、関係性に応じた相場の金額がありますので、個々に詳しく解説します。

香典の相場

香典の相場は、自身の年齢や故人との関係性により、金額が大きく左右されます。

関係性ごとの香典の金額相場については、下記を参考にしてみてください。

- (故人の)子ども:5万~10万円

- 孫:2万~10万円

- 友人・同級生:5000~1万円

- 友人の父母:3000~5000円

- 会社関係(社長・上司・同僚・部下):5000~1万円

- 取引先の担当者:5000~1万円

- 取引先の社長:1万~10万円

- 取引先の社長の親族:5000~5万円

この金額相場は数千円から数万円程度の開きがあり、香典を渡す人の年代によっても変わります。

年齢が上がるにつれ、お包みする金額も上がっていくと覚えておきましょう。

弔電の相場

以下では弔電の相場について解説します。

弔電には、刺繍の入った台紙やプリザーブドフラワーなどの小物が付属されているものなどもあります。

シンプルなものは1000~5000円程度、より高級感のあるものは1万~2万円程度で用意できます。

香典と同じく、故人との関係性を考慮し選ぶと良いです。

また、弔電はインターネットなどで手配することができます。

稀に葬儀社が独自の弔電配達サービスを用意している場合があります。

文字数によって金額が変わるものもありますので、事前に確認しましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

弔電の申し込み方法

弔電の具体的な申し込み方法について、いくつかご紹介します。

インターネット

インターネットを利用すると、台紙のサンプル画像を見ながら自身で簡単に弔電を手配することができます。

申し込みの専用フォームに入力して弔電を作成します。

事前に式場名や住所を控えておくとスムーズでしょう。

電話

電報の申し込み専用ダイヤル115番にかけて手配しましょう。

電話口でオペレーターと会話しながら弔電を作成します。

気軽に相談もしやすく、安心して手配することができます。

また、文面の作成について不安がある場合はオペレーターから例文の案内を頂くことも可能です。

ただし、受付時間は午前8時〜午後7時までとなっています。

時間外の場合であれば、インターネットを利用しましょう。

費用

弔電の費用は、「台紙料金+文字料金+オプション料金+消費税」が基本です。

文字数によって料金が変動しますので、電話で手配する場合は最初に予算を伝えるのも一つです。

また、字体を変える、配達完了通知を受け取りたいなどの場合は別途オプション料金が発生します。

支払い方法は、電話の場合は電話料金と一緒に支払います。

インターネットの場合は、クレジット決済のケースが多いです。

スポンサーリンク香典袋の書き方

香典袋の具体的な記載方法や、中袋の有無によって変わるポイントをご紹介します。

表書きの書き方

最近は表書きが印字された香典袋も多く、コンビニなどで気軽に購入することができます。

表書きは宗教によって以下のように変わりますので、参考にしてください。

- 仏式:御霊前・御香典・御香料

- 浄土真宗:御仏前・御香典・御香料

- 神式:御霊前、御榊料(おんさかきりょう)・玉串料(たまくしりょう)

- キリスト教の場合:御花料・御ミサ料(カトリックのみ)

表書きの上が印刷されていない香典袋を利用する際は、名前も含めて薄墨で書きましょう。

これは「訃報に接し涙で墨が薄まった」という意味で使用します。

弔事用に薄墨の筆ペンが販売されていますので、一本持っておくと良いです。

中袋の書き方

香典袋は、中袋にお札を入れ外袋で包むタイプが一般的です。

外袋の上には宗派に合わせた名目(御霊前や御香典など)を入れ、水引の下にフルネームを記載します。

中袋表面には、封入した香典の合計金額を「金〇〇円」と大きく記載します。

数字は書換えを防ぐため、大字(漢数字の旧漢字)を用いるのが正式な作法です。

- 5000円:伍阡円

- 1万円:壱萬円

- 3万円:参萬円

- 10万円:壱拾萬円

中袋裏面には、会葬者のフルネーム、住所を正確に記載しましょう。

また、最近では中袋のない略式の香典袋も多く見かけます。

中袋がない場合は、袋の表面にフルネームを、裏面に住所と香典の金額を記載します。

金額の記入欄が横書きの場合は、算用数字(5000円、1万円など)を用いても良いでしょう。

名前の書き方

香典袋の名前は会葬者のフルネームを水引の真下に記載します。

夫婦連名や、子どもの名前も書く場合は、夫のフルネームを中心に書きます。

その左に妻、子の名前を記載しましょう。

友人・知人同士で連名にする場合は、水引の真下よりも少し右側の位置から書き始め、バランスを取ります。

目上の方(もしくは年上の方)から順に、左に向かって書き進めましょう。

連名であっても袋の裏面には全員の住所、それぞれの香典の金額など詳細を記載します。

4名以上の連名の場合は全員の住所等を書ききることが難しくなります。

別紙に記載して添付する方がスマートでしょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典と弔電のまとめ

これまで、香典と弔電の違いについてや、送り方のマナーなどを中心に書いてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 弔電はお悔やみの気持ちを伝える電報

- 香典は故人の霊前に供える現金

- 弔電と香典を両方手配するかは、故人や遺族との関係性で決める

- 弔電は忌み言葉などに注意し、葬儀の午前中までに届ける

- 香典は表書きに注意し、故人との関係性などによって金額を考慮する

これらの情報が少しでも、皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2022.11.17

七回忌の香典相場はいくら?香典袋の書き方と包み方を説明

法事法要

更新日:2025.03.22

ビジネスシーンでの遺族への手紙の書き方・構成・文例を紹介!

法事法要

更新日:2022.05.18

香典袋はどこで買う?金額別、宗教別の正しい香典袋の選び方も紹介

法事法要

更新日:2022.05.14

香典の金額は夫婦だといくら必要?香典袋の書き方についても説明

法事法要

更新日:2024.02.04

神式の葬儀に香典は必要?表書きの書き方やマナーについて紹介