法事法要

葬儀での「志」の意味とは?志を使った表書きの書き方も解説

更新日:2023.11.24 公開日:2021.07.17

記事のポイントを先取り!

- [「志」は感謝の気持ちを表す

- 「満中陰志」を使う場合もある

- 「寸志」と混同しないよう注意

葬儀に出席した後の香典返しののしに「志」と書かれているのを見たことがありますか?

意味や使う時のマナーについて、知っておきたいという方が多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、「志」の意味や表書きの書き方について解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

葬儀における「志」の意味

一般的に「志」といえば、心がある方向に向かう事を指します。

分かりやすい使用例が「志願」「志望」などでしょう。

それに対し、葬儀で「志」というと、気持ちという意味になります。

この一文字が香典返しに書かれることで心ばかりのお返しという意味になります。

「満中陰志」という書き方がありますが、大意は同じです。

「志」を使った表書きの書き方

それでは、ここから「志」を使った表書きの書き方について見ていきましょう。

上部に「志」または「満中陰志」と書く

掛け紙(「のし」にあたるもの)にある水引の上部に「志」または「満中陰志」(まんちゅういんし)と書きます。

書く位置は水引の結び目に対し真上になるようにします。

「満中陰志」と書く場合は、縦書きで書けば問題ありません。

「満中陰志」は関西方面でよく使われています。

「満中陰」には「四十九日が明けた」という意味合いがあります。

満中陰志を使用する場合は香典返しを送る時期に気を付けましょう。

後ほど出てきますが、「満中陰志」は仏教でしか使えない点にも注意を要します。

名前の書き方

掛け紙の水引の下部に、「喪家の姓+家(例:山田家、鈴木家)」を書きます。

「喪主のフルネーム」を書く、「喪主のフルネームの横に遺族一同」といったパターンも存在します。

親族の中の詳しい方に確認するようにすると間違いないでしょう。

名前を書く位置は水引の結び目の真下に来るようにします。

葬儀にて渡す香典と違い、香典返しの場合は薄墨を使う必要はありません。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

「志」を使った表書きで気をつけること

それでは、「志」の表書きで気を付けるべきことについて、見ていきましょう。

宗教によって使う言葉が異なる

神式やキリスト式では、香典返しの習慣はありません。

しかし、神式では五十日、キリスト式では追悼ミサ時に香典返しにあたる品を用意します。

その際の表書きにも志と書くことができます。

また、「偲草」や「御榊料」が使われることもあります。

心づけを渡す場合も「志」を使う

心づけとは、葬儀に携わったスタッフや運転手などに対して渡すお金のことです。

葬儀を執り行っていただいた皆様への感謝を表す意味で、表書きには「志」を使用します。

法事のお返しも「志」を使う

法事については、何回忌なのかによって水引の色を使い分ける地域もあるようです。

表書きについては「志」で問題ありません。

「粗供養」を用いることもできます。

「寸志」「掛け紙」の違い

「寸志」は立場が上の人が、立場が下の人に対して渡す金品のことをいいます。

失礼に当たらないよう、使い方を間違えないようにしましょう。

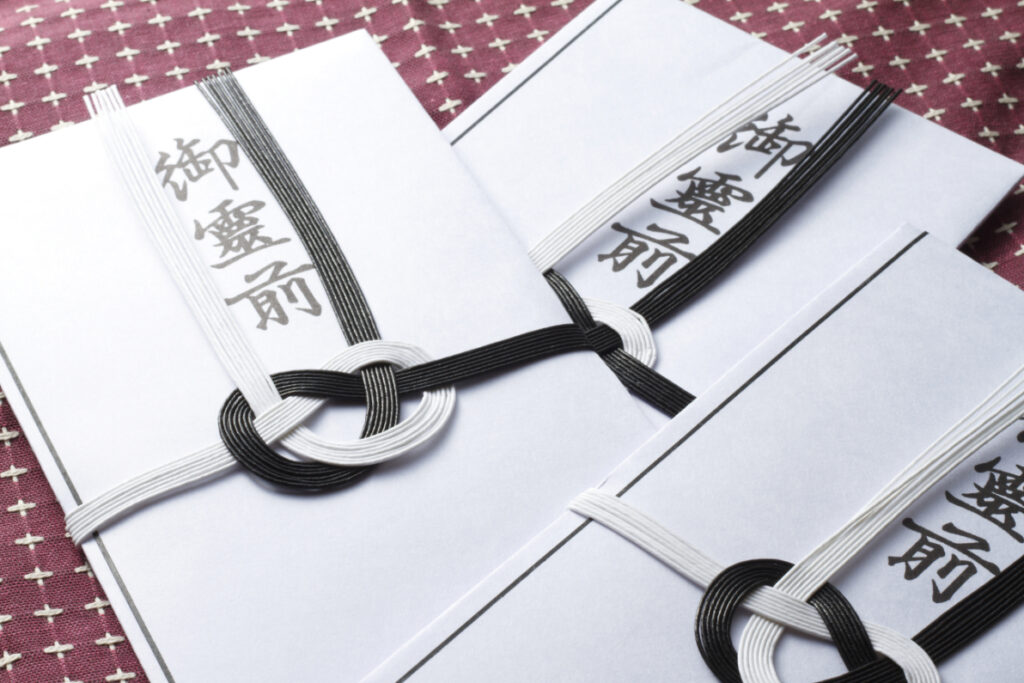

葬儀後の香典返しに使用するものは「掛け紙」です。

「のし紙」は慶事に使用するものなので気をつけてください。

掛け紙には、水引が白黒の結び切りのものを選ぶようにします。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

葬儀の「志」まとめ

ここまで葬儀の「志」について、使い方などを中心にお伝えしてきました。

- 「志」は「感謝の気持ち」をあらわしたもの

- 表書きは水引の結び目を境に上下に必要事項を記載、宗派や慣習による違いに気をつける

- 「寸志」と混同しないよう注意する

「志」が使われる場面は、参列者への感謝の気持ちが起点になっていることを覚えておきましょう。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2022.11.17

七回忌の香典相場はいくら?香典袋の書き方と包み方を説明

法事法要

更新日:2025.05.08

祖父母の法事で孫は香典を用意する?金額相場やマナーについても解説

法事法要

更新日:2022.05.17

法事を欠席する時に香典は用意する?相場やお供え物についても解説

法事法要

更新日:2022.05.14

香典の金額は夫婦だといくら必要?香典袋の書き方についても説明

法事法要

更新日:2024.02.04

神式の葬儀に香典は必要?表書きの書き方やマナーについて紹介