お葬式

喪主でも香典が必要になるの?香典の相場や香典返しについても紹介

更新日:2023.01.29 公開日:2022.03.01

記事のポイントを先取り!

- 喪主は基本的に香典は不要

- 施主がいる場合は喪主が香典を用意することがある

- 香典返しの用意も喪主が行う

一般的には参列者が持参する香典を、喪主が用意するケースもあることをご存じでしょうか。

喪主でも香典が必要になる条件として、施主の存在と役割を知っておくことが大切です。

そこでこの記事では、喪主の香典について詳しく説明していきます。

この機会に香典の相場も覚えておきましょう。

香典返しで喪主がするべきことについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

香典の目的

香典とは、故人に弔意を示しお花やお線香の代わりにお供えする金銭のことです。

葬儀に参列する際、香典として現金を包んで持参する文化は一般的に広く知られています。

しかし香典の由来や、現実的な意味について理解している人はあまり多くないかもしれません。

香典の「香」という字は線香を指し、元々は葬儀の際に参列者が自前で線香を用意していたことに由来しています。

時代と共に香典の意味は変化し、現在では線香の代わりに金銭を包んで遺族に渡すものとなりました。

また家族を亡くした遺族は、精神的なショックと共に葬儀や火葬、お墓の準備などでお金が必要になるものです。

香典は、遺族の経済的負担を少しでも減らせるための金銭的援助という側面も持ち合わせています。

喪主でも香典が必要な時

葬儀を取り仕切る喪主でも、香典が必要になるときがあります。

葬儀では喪主という葬儀全体を統括する役割の人が、遺族の中から代表として選ばれます。

故人の配偶者や親、子どもなどの近親者が喪主を務めることが多く見られます。

香典は葬儀を出す側ではなく、葬儀に参列する側が用意して渡すべきものです。

そのため多くの場合、喪主が香典を用意する必要はありません。

ではどのようなケースの場合、喪主でも香典が必要になるのでしょうか。

基本的に喪主からの香典は不要

喪主は葬儀を出す側の代表として、葬儀にかかる費用の多くを支払います。

そのため、基本的に喪主が香典を包む必要はありません。

喪主と施主が別の場合は必要

喪主の他に施主がいる葬儀の場合、喪主が香典を用意するケースがあります。

施主とは、主に葬儀の費用を負担したり、裏方として運営やさまざまな決定事項を行ったりする人のことです。

費用の多くを負担する施主に対し、葬儀の喪主が香典を渡すこともありますし渡さないこともあります。

施主に対しての香典は、喪主と施主での話し合いで決めます。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

香典の相場

香典のような直接お金に関わることは、多くの場合相場が存在します。

香典の相場は故人との続柄によって異なりますので、下記を参考にしてください。

続柄ごとの香典の相場は下記の通りです。

- 子ども:5万〜10万円

- 孫:2万〜10万円

- 友人・同級生:5000円〜1万円

- 友人の父母:3000〜5000円

- 会社関係:5000円〜1万円

- 取引先の社長:1万〜10万円

- 取引先の社長の親族:5000円〜5万円

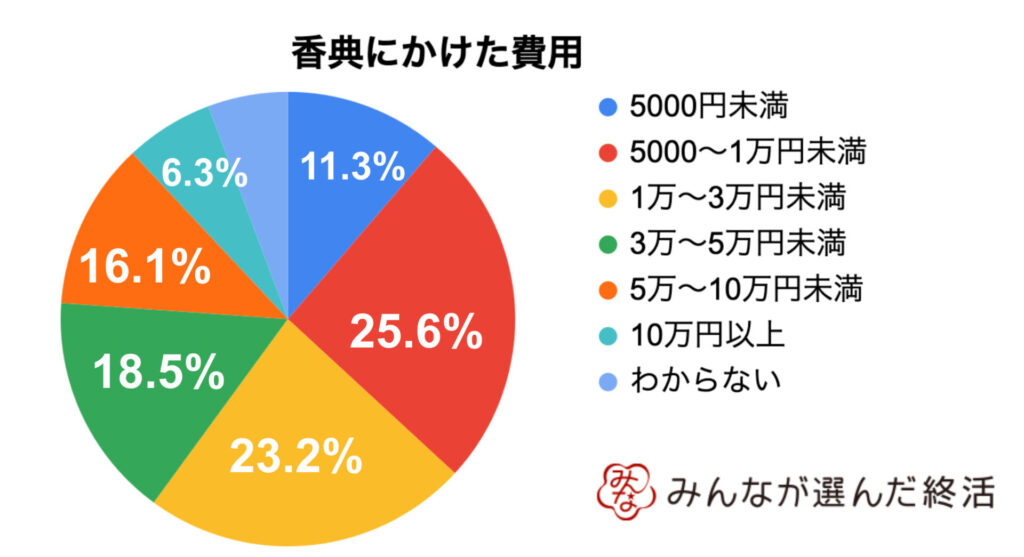

このグラフは、実際に葬儀に参列した方に、包んだ香典の金額について独自でアンケート調査した結果です。

5,000円〜1万円未満を包んだ方が25.6%と全体の4分の1を占めています。

次いで多かったのが1万円〜3万円未満で23.2%となっており、半分の方が5,000円から3万円未満の金額で香典を包んでいることがわかります。

香典に包む金額は故人との関係によっても変わりますが、金額に悩んだ際は参考にしてください。

また以下の記事で年齢別・法要別の香典の相場について解説していますので、併せてご覧ください。

香典返しは誰が準備する?

葬儀に参列したことがある方は、香典のお返しを帰り際に受け取ったり、後日郵送されたりした経験があることでしょう。

香典には「香典返し」というお返しを行う慣習があります。

自分が葬儀を出す側になった場合を考えて、参列者への香典返しは誰が準備するべきなのかを知っておきましょう。

基本的には喪主が用意する

基本的には喪主が香典返しを用意します。

参列者が用意する香典は喪主が受け取り、そのお金を管理するのも喪主となります。

そのため品物を選んだり住所に郵送したりなども含めて、喪主が香典返しを行うのが一般的です。

香典返しの受取先は?

自分が喪主になることを考えると、香典返しの受取先について疑問に思うことがあるかもしれません。

香典返しの受取先も、基本的には喪主であることが事例として多く見られます。

ただしあくまでも一般的な事例であり、必ずしも受取先を喪主にする必要はありません。

それぞれで家庭環境が異なり、さまざまな事情もあるため、香典返しの費用や受け取りなどもよく相談して決めると良いでしょう。

香典返しの相場

香典返しの相場には「半返し」という言葉があり、文字通りいただいた香典の半額を相場とする慣習があります。

実際には正確に半額ではなくても、3〜5割程と幅を持たせた金額の中で香典返しの品物を選ぶと良いでしょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

施主のやることは?

喪主の意味は知っているけれど、施主がどのような役割があるのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

なぜならほとんどの葬儀に喪主はいますが施主はいないケースも多く、いたとしても目立たないためです。

施主の役割は葬儀の金銭的負担を受け持つことです。

葬儀にかかる費用などを葬儀社と打ち合わせたり、葬儀の内容を決定したりすることもあります。

ほとんどの場合、喪主が施主も兼任しています。

ただ、喪主に葬儀費用を払うだけの経済力がない場合は、親族などが施主となり金銭面のサポートをすることが多いようです。

香典を喪主以外に渡すことはある?

香典は基本的に喪主を含む遺族に渡されることになります。

喪主とは別に施主がいる場合は、葬儀費用を負担した施主のものになります。

香典は葬儀の参列者が葬儀費用を一部負担するものであるため、通常は葬儀費用を負担した者への贈与となります。

しかし、葬儀費用の負担者や負担の割合は法律上明確に定められている訳ではないため、あらかじめ遺族の間で香典をどうするのかを決めておくと、のちのちトラブルに繋がる恐れがなくなります。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

喪主の香典まとめ

ここまで喪主でも香典が必要な場合や、香典の相場などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 喪主は基本的に葬儀の費用や全体を統括するため香典は不要

- 葬儀に施主がいる場合は、話し合いにより喪主が香典を用意することがある

- 参列者への香典返しを用意するのも、基本的に喪主が行う

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2022.11.21

町内会の回覧板で訃報のお知らせをするには?文例や注意点を紹介!

お葬式

更新日:2024.03.30

離婚した父の葬儀で喪主は誰がやる?参列の可否や香典の扱いについても解説

お葬式

更新日:2024.03.12

葬儀で司会をする時のナレーションはどうすればいい?例文を紹介!

お葬式

更新日:2022.11.18

なぜご遺体の手を組む必要があるの?手を組む理由や注意点も紹介

お葬式

更新日:2022.11.17

お斎での挨拶の例を紹介!お斎の席順での注意点についても解説

お葬式

更新日:2025.06.14

葬儀場での宿泊は可能?宿泊できる人、費用や準備品についてわかりやすく解説!