法事法要

檀家のお布施はいくら必要?入檀料や離檀料の相場についても解説

更新日:2022.12.24 公開日:2022.04.01

記事のポイントを先取り!

- 檀家が支払うお布施は葬儀で30万〜50万、法要は3万〜5万円程度

- お布施は相場通りの金額を包むことが大切

- お布施の包み方やマナーがある

葬式や法事の際、菩提寺へお布施を払うのが一般的ですよね。

しかし、お布施の金額をいくらにすればいいのか迷うことも多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、檀家のお布施について詳しく説明していきます。

この機会に檀家のお布施について正しく理解しましょう。

お布施以外の檀家費用などについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

檀家とは

信仰する特定のお寺に属し、その寺院をお布施や寄付などで経済的に支援する代わりに、お葬式や法事をしてもらう家のことを檀家といいます。

また、檀家が所属する寺院のことを菩提寺と呼びます。

これを檀家制度と呼び、江戸時代にキリスト教排除のためにできた「寺請制度」が由来といわれています。

お布施はいくら払えば良いの?

実はお布施に定価はなく、お気持ちでと言われるのが一般的です。

しかし葬儀や法要、僧侶を呼んだ場合や地域などで、ある程度の相場があるのが実際のところのようです。

各場面ごとでのお布施の相場を、下記で説明していきます。

葬儀のお布施

葬儀のお布施は、通夜から告別式までの二日分をまとめて払うのが一般的で、20万~35万円くらいが目安といえるでしょう。

葬儀の規模や僧侶の位、そして僧侶の人数やお経を唱える回数などによりその金額は変動する傾向があります。

そして別途で必要となる戒名料のことも考えると、30万~50万円くらいでお布施の準備をしておくといいでしょう。

法事・法要のお布施

葬儀以外でも、法事や法要を行う際にはお布施を準備しますが、その法事の内容や種類により金額は上下します。

法事・法要の相場

葬儀の後に行われる法要には、四十九日法要、一周忌法要、三回忌法要、さらに七回忌法要以降の周忌法要があります。

お布施金額の目安としては、四十九日と一周忌が3万~5万円、そして三回忌と七回忌法要以降が1万~5万円となります。

四十九日や初盆を含む一周忌法要は、特に重要な法要となるので他の法要と比較して高めの金額を包むことが多いようです。

御膳料やお車代の相場

法要がお寺の本堂以外の会場や自宅で行われる場合、お車代(5000円~1万円が相場)を渡すのが普通です。

またお膳料(5000円~1万円が相場)も渡すのが一般的ですが、僧侶も会食に参加する場合は不要となります。

地域や宗派によっても相場は変わる

全体的にみて、お布施の大体の相場は決まっていますが、地域や宗派によってその金額には差が出る傾向があります。

まず地域で比較すると、関西地方よりも関東地方のほうが全国平均と比べて相場が高くなるようです。

具体的な通夜・葬儀の金額で比べてみると、関西圏が20万円前後なのに対して、関東圏は20万~35万円と15万円ほどの開きがあることになります。

また宗派によっても相場の金額には差があります。

例えば曹洞宗と浄土真宗で戒名料を比べてみると、曹洞宗のお布施の相場額が30万~50万円ほどで、浄土真宗では10万~30万ほどとなります。

戒名の位などにも関係してきますが、これくらいの金額だということを理解しておくといいでしょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

相場が分からない時には

地域や宗派などでお布施の大体の相場は決まっていますが、所属している菩提寺に必ずしもそれが当てはまるのか不安な場合もあるでしょう。

自分で調べた情報だけでは不十分だと感じる場合は、同じ菩提寺の檀家に相談することもひとつの手です。

また、菩提寺の住職に直接尋ねることも決して失礼には当たらないので、どうしても迷ってしまう場合は相談するほうがよいでしょう。

相談の仕方

お布施の金額について菩提寺に相談する場合、聞き方に注意が必要です。

例えば「お布施はどれくらい包めばいいですか?」という聞き方をすると、「お気持ちの分でよろしいですよ」と返される可能性が高くなります。

なので聞く時にはもっと具体的に金額を教えてもらえるように、「他の方はいくらくらい包まれていますか?」といった尋ね方をしたほうがよいでしょう。

お布施以外での檀家費用

檀家としてお寺を支えるため、お布施以外にも少なくない出費が発生します。

檀家になる際や檀家を辞める時にも費用がかかりますので、下記で具体的に説明していきます。

入檀料

まず、檀家になる際には入壇料が必要になります。

一般的な相場は10万~30万円ほどと言われていますが、寺院によっては30万以上になることもあるようです。

檀家契約書や墓地契約書などの必要書類の記入を行い、入壇料を支払うことで檀家となることができます。

入壇料が発生するのは、入壇する時のみとなります。

寄付

寺院の運営と維持には、施設の改築費や修繕費など様々な経費がかかります。

そのための費用を寄付という形で檀家から募ることがあり、法事などで支払うお布施とは別として考える必要があります。

寺院やその寄付の目的によって、求められる金額は異なります。

一口あたり数万~数十万円となることが多いようですが、なかには寄付の金額が100万を超えることもあるようです。

資産を持っていて経済的に余裕のある檀家や本家の場合は、特に高い金額の寄付を希望される傾向があるといえるでしょう。

離檀料

何らかの理由で檀家を辞めたい場合、辞めることは可能です。

しかし檀家になる際に入壇料を支払ったように、檀家を辞める時には離檀料が必要になります。

離檀料の一般的な相場は5万~20万ほどと言われていますが、お寺との関係性やお付き合いの深さによっても異なってくるようです。

離檀料の支払いが済んだ後にお墓の引き上げを行います。

引き上げに伴いお墓の閉眼供養などの各種供養をし、お墓の撤去、移動という流れで進めていきます。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

なぜお布施は「お気持ちで」といわれるの?

お布施の金額について、「お気持ちで」と言われることがあります。

それがなぜか理解するためには、そもそものお布施の意味合いや、お布施に対する考え方について知る必要があります。

「お気持ちで」といわれる理由

仏教には、菩薩が涅槃(ねはん)と呼ばれる悟りを得た後の世界へ至るため、六つの徳を積むための修行があります。

この六つの修行を「六波羅蜜(ろくはらみつ)」といい、この修行の中の一つに「布施行」があります。

実はお布施はこの「布施行」に由来するものです。

そしてこの由来こそ、お布施が「お気持ちで」といわれる理由を考える時の大きなヒントとなります。

本来の修行における布施とは、「自分の利益や見返りを求めずに、他人に対して施しを行うこと」を指します。

施しには法施(ほうせ)、財施(ざいせ)、無畏施(むいせ)とあり、金銭の援助だけでなく様々なかたちで他人への援助を行います。

法要などのお返しとしてお布施を納めることは、この考え方に基づいています。

つまり、そもそものお布施の意味で考えると、読経や戒名に対して支払う金銭のみを指すわけではないといえるでしょう。

そのためお布施には決まった金額が設定されておらず、住職に尋ねても「お気持ちで」と返されることが多くなるようです。

「お気持ち」は物品でも大丈夫?

昔であれば、お米や反物などをお布施として納めていた時代もあるようです。

しかし「お気持ち」とはいえ、現代では金銭をお渡しするほうが常識といえるでしょう。

また相場通りの金額を包むことが大切になり、そこにはいくつかの理由があります。

まず檀家から納められたお布施は、そのまま住職の懐に入るわけではありません。

その使い道の多くは寺院の運営費や、改築・修繕費となります。

お墓の管理費にも充てられますし、住職やその家族が生活していくための収入ともなります。

そして菩提寺との関係は、この先数十年と続いていきます。

葬儀や法要だけでなく、普段のお墓の管理や供養もお願いすることになります。

檀家が家単位ということを考えれば、自分の子供や孫の代までお付き合いが続いていくかもしれません。

お布施の金額で菩提寺と揉めることも少なくありません。

今後のより良い関係を築いていくためにも、相場に合わせたお布施を納めるほうが無難といえるでしょう。

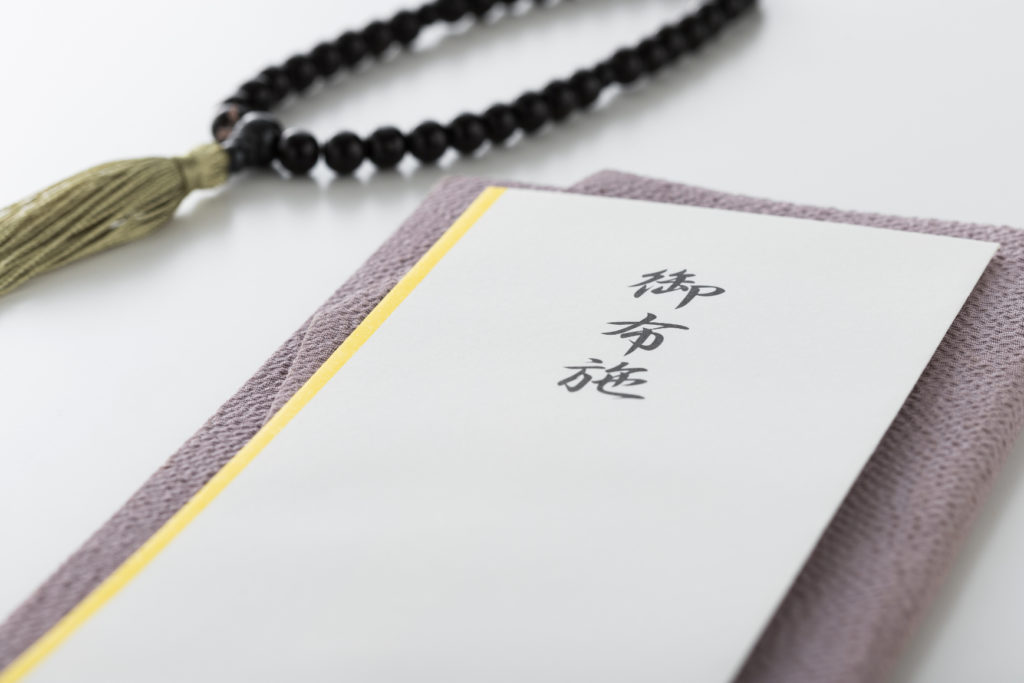

お布施の包み方

香典や祝儀を準備する時に決まりがあるように、お布施の包み方や袋、そして渡し方や渡すタイミングにもマナーがあります。

袋の種類

お布施を包む袋には、奉書紙を使うことが正式で丁寧とされています。

奉書紙は和紙の一種で、表と裏で手触りの違いがあります。

表はつるつるなのに対し、裏はざらざらとしています。

奉書紙で包む際には、そのまま紙幣を入れることはしません。

必ず半紙で中包みをしてから、さらに奉書紙で包むようにします。

もしも奉書紙が用意できなければ、お店で購入することができる白封筒で代用することも可能です。

その際に使用する白封筒には何点か注意が必要です。

まず郵便番号を書く欄がない、無地の白封筒を選ぶことです。

そして二重封筒を使用しないことの2点です。

二重封筒は不幸が二度重なることを連想させるため、使用するべきではありません。

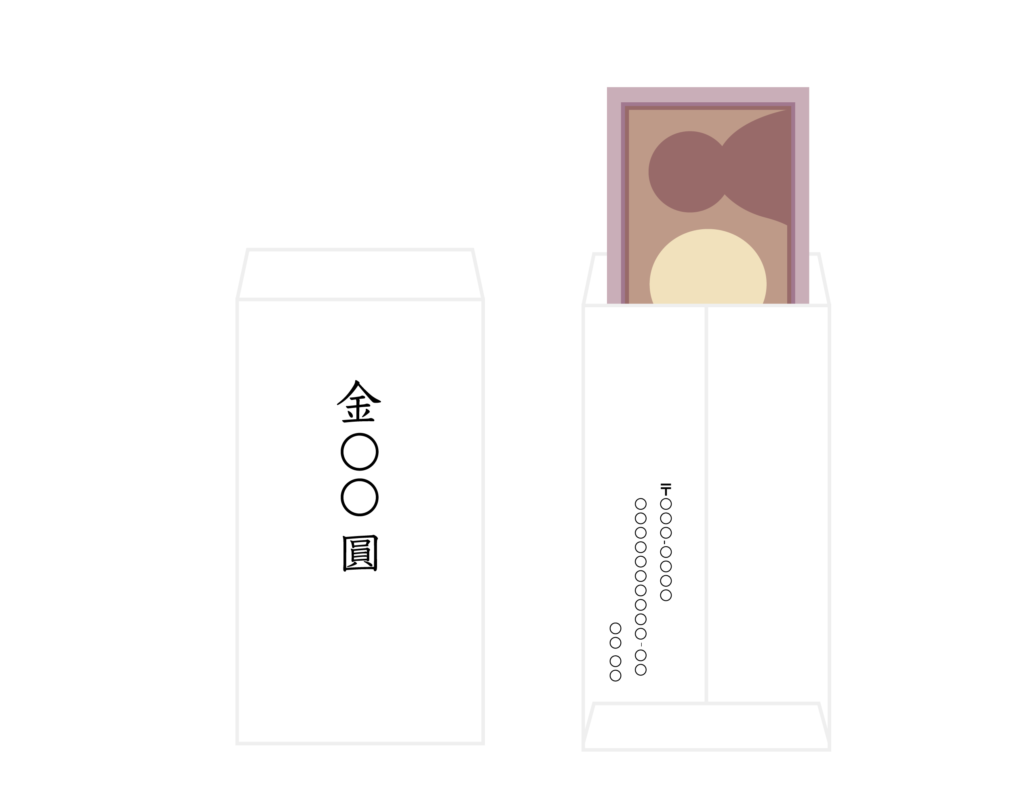

お布施の書き方

お布施の書き方にもやはりマナーが存在し、書き方を間違えると失礼に当たってしまいます。

袋の表に書く項目と、中袋に書く項目に分けて説明していきます。

表書き

表側には「お布施」または「御布施」と記入します。

書く場所は中央部分か、中心よりやや上のほうに書くようにします。

中袋の書き方

中袋には喪主の名前と住所、お布施の金額を記入します。

お布施の金額は旧字の漢字を使うのが正式です。

例えば3万円を包んだ場合、「金参萬圓也」と書きます。

必須ではありませんが、郵便番号や電話番号を記載するとより丁寧な印象となります。

お布施の注意事項

お布施に使用するお金と、文字の色にも気を付ける必要があります。

まずお布施に使用するお金は、新札を使うことが良いとされています。

新札を使うことで、住職への感謝の気持ちをより深く伝えることができるからです。

用意が難しい時は必ずしも新札である必要はありませんが、できるだけ使用感の少ない紙幣を使ったほうが良い印象を与えることができます。

また「お布施」の表書き、そして名前や住所などを書く際は必ず黒の濃墨を使用します。

香典と混同しがちですが、お布施で薄墨を使うのは失礼にあたってしまいます。

これには理由があり、薄墨には「急な不幸で墨が磨れない」、「悲しみで涙が溢れ、墨が薄れてしまう」という意味合いがあるからです。

香典は悲しみを表し、お布施は感謝の気持ちを伝えるものと覚えておきましょう。

お布施の渡し方

お布施を渡す際は、袱紗に包んで渡すのがマナーです。

袱紗の色は紺や紫、グレーなどの落ち着いた色を使いましょう。

紫の袱紗であれば、慶事だけでなく弔事でも使うことができます。

袱紗の代わりに、切手盆に乗せて渡す方法もあります。

切手盆とは、冠婚葬祭で使用される黒塗りの小さなお盆のことです。

お布施を奉書紙や白封筒のまま渡すのはマナー違反となりますので、避けるようにしましょう。

お布施を渡すタイミング

お布施を渡すタイミングは、基本的には儀式が始まる前でも後でも構いません。

読経が始まる前に住職と話す時間があるのであれば、その時に感謝を伝えながらお布施を渡しましょう。

儀式の後に渡す場合は、住職が帰る前に忘れず渡すようにします。

いずれにしても、住職へ直接手渡しをして誠意を伝えるのが、大切なことだと言えます。

もしもお布施を渡し忘れてしまった場合、後日になっても問題ありません。

その場合、いつまでに渡さなければいけないという期限はありませんが、できる限り早めに届けるようにしましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

檀家のお布施まとめ

ここまで檀家のお布施の相場や、お布施以外の費用などについてお伝えしてきました。

この記事のポイントをまとめると以下の通りです。

- 檀家とは、特定のお寺に属して金銭的な支援をする代わりに、葬儀や法要などをしてもらう家。

- お布施の相場は葬式で30万〜50万円、その他法要は3万〜5万円程度。

- 檀家に発生する費用は、お布施、入壇料、寄付金、離檀料。

- お布施の包み方や使用する袋、渡し方や渡すタイミングにもマナーがある。

これらの情報が少しでもみなさまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧頂き、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

鎌田 真紀子(かまた まきこ)

国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)

経歴

終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.24

厄払い・厄祓いで初穂料の封筒は何を使う?書き方や包み方、相場も解説

法事法要

更新日:2024.01.24

三十三回忌のお布施の相場は?お布施の書き方・包み方・渡し方も解説

法事法要

更新日:2022.05.19

50回忌法要のお布施はどのくらい?弔い上げをする場合は?

法事法要

更新日:2022.05.24

納骨堂でお布施を渡す際のルールは?相場やマナーについて解説

法事法要

更新日:2025.04.01

お布施の正しい入れ方は?書き方・金額相場・包み方までお布施のマナーを徹底解説

法事法要

更新日:2022.09.04

お墓の魂入れのお布施とは?相場や表書きの書き方まで解説