お葬式

法事法要

葬式での袱紗のマナーとは?色や種類、包み方を解説

更新日:2023.06.06 公開日:2022.06.15

記事のポイントを先取り!

- 袱紗は香典を包むための四角い布

- 葬儀で使用するのは寒色系

- 袱紗は様々な場所で購入が可能

- 緊急の場合はハンカチで代用可能

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 葬式の袱紗について

- 袱紗とは

- 袱紗の種類は4種類

- 葬式にふさわしい袱紗の色は?

- 種類別・香典の包み方

- 袱紗に包まれた香典の渡し方

- 葬式用の袱紗はどこで購入できる?

- 袱紗はハンカチで代用しても良い?

- 葬式における香典のマナー

- 葬式の袱紗まとめ

葬式の袱紗について

冠婚葬祭では香典やお布施、ご祝儀などを包むのに袱紗(ふくさ)が必要となります。

この袱紗には、いくつかの種類と包み方のマナーが存在していることをご存知でしょうか。

そこでこの記事では、葬式での袱紗の使い方について解説します。

この機会に、袱紗の種類についても知っておきましょう。

後半では、葬式の香典マナーについても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

袱紗とは

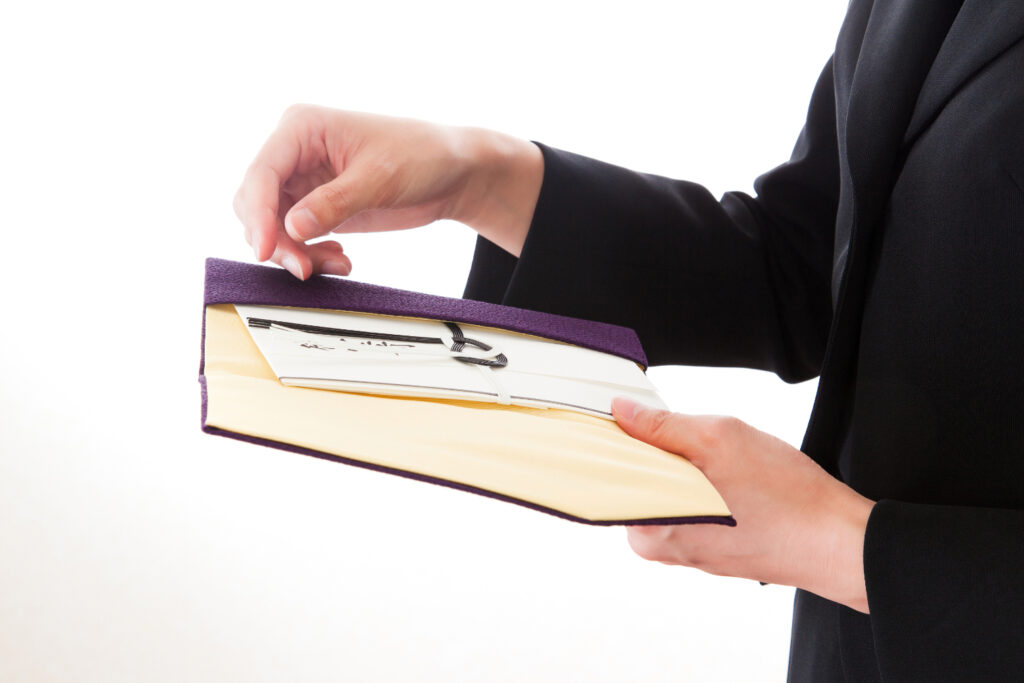

袱紗は、葬儀で香典やお布施を包むために使われる四角い布のことです。

一般的に絹やちりめんといった素材でできています。

この布に香典を包むことによって、袋が汚れてしまったり、濡れてしまったりすることを避けます。

葬儀以外でも、結婚式など慶事のご祝儀を包むのにも使われており、冠婚葬祭全般で使われるものです。

冠婚葬祭に参列する際は、袱紗を使ってご祝儀や香典を持っていくのがマナーだとされているため、用意しておく必要があります。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

袱紗の種類は4種類

ここからは、袱紗の種類について解説します。

大きく分けて4つの種類があり、それぞれ特徴があります。

袱紗

まず、1つ目がシンプルなタイプの袱紗です。

このタイプは風呂敷袱紗とも呼ばれており、風呂敷のような正方形のシンプルな見た目となっています。

香典を渡した後に小さく畳めるのが特徴で、荷物をあまり持って行けない葬儀の場でもかさばらないため安心です。

正式なのはこのタイプのものだとされていて、使える場面も多いので、1つは持っておくと良いでしょう。

金封袱紗

金封袱紗とは、財布のようにポケットが付いており、そこに香典などを入れることができるタイプのことです。

前述した正式なものとは違い、あらかじめポケット形になっているため、香典を落としたり、形が崩れたりする心配がありません。

ただし、金封袱紗は略式であるとされているため、使える場面が限られています。

便利ではありますが、シチュエーションを選ぶ必要があるでしょう。

爪付き袱紗

爪付き袱紗は、風呂敷型のものに爪が付いたタイプのものです。

留め糸に爪を引っ掛けることによって、形が崩れたり、中の香典が出てしまったりするのを防ぎます。

通常のタイプだと形が崩れてしまうのが心配だという場合は、このタイプのものを利用しましょう。

台付き袱紗

台付き袱紗は、袱紗に香典を乗せるために、お盆のような台が付いているタイプのものです。

香典は、切手盆の上に載せて渡すのが正式な作法だとされています。

このタイプはその渡し方を省略でき、お盆と袱紗を一体化させたものです。

香典を台の上に乗せて包めば良いだけなので、このタイプは袱紗を使用したことがない方でも簡単に使用できます。

葬式にふさわしい袱紗の色は?

袱紗は冠婚葬祭で使われるものですが、弔事や慶事に適した色というのが存在しています。

葬式で使う袱紗は基本的に、寒色系のものを選びましょう。

一般的に、紺・深緑・灰緑・うぐいす・灰青・グレー・紫といった色が葬式用としてよく使われます。

ただし、紫色に関しては葬儀などの弔事に留まらず、結婚式などの慶事でも使用できます。

これは、紫が伝統的に高貴な色として認識されているためです。

まだ1枚も持っていないという方は、まず紫色を用意しておくことをおすすめします。

また、袱紗には刺繍が入ったタイプのものもありますが、弔事用では使える刺繍も限られています。

通常、弔事用の刺繍は、蓮・蘭・菊といったものが使われます。

加えて、家紋や名前を刺繍で入れているものは慶事・弔事を問わず使用できます。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

種類別・香典の包み方

ここでは、種類別に香典の包み方について解説します。

種類ごとの正式な作法は、以下を参考にしてください。

袱紗

まず、袱紗を裏向きで置き、その上に香典を表書きが見える方を上にして置きます。

中心よりも右寄りに置くと失敗しにくいでしょう。

ここまでできたら、右側を持って、香典に被せて折り込みます。

右側を折ったら、袱紗の下側を上に、上側を下にし、順番に被せましょう。

最後に左側を香典に被せて、余った部分を後ろに折り込んで香典を包みます。

これで一般的な袱紗の香典の包み方は終了です。

金封袱紗

金封袱紗は、弔事用は左開きとなっています。

慶事用と袋を開く方が異なるため注意しましょう。

このタイプは袋を開いたら、そこに表書きが見えるように香典を入れれば完了となります。

この袱紗は通常のタイプのもののように折り畳む必要がないため、大変便利です。

爪付き袱紗

爪付き袱紗は通常タイプと包み方は同じですが、最後に留め糸に爪をかける必要があります。

この爪をかけておくことで、持ち運んでいる時に中の香典が飛び出てしまうのを避けることができます。

台付き袱紗

台付き袱紗の包み方は、通常の袱紗と同じです。

台は表と裏で弔事・慶事の両方で使えるように色が違うことが多いです。

香典を置く場合は、寒色系の方を上にしましょう。

袱紗に包まれた香典の渡し方

袱紗に包んだ香典の渡し方には、受付で渡す場合と遺族に直接手渡す場合の2種類があります。

まず、受付で渡す場合は、まず「この度はご愁傷さまでございます。」などとお悔やみの言葉を述べて、一礼をします。

挨拶が終わったら、袱紗に包まれた状態の香典を袱紗から出して、相手の方に表書きを向けた状態にして両手で差し出しましょう。

遺族に直接手渡す場合も、まずはお悔やみの言葉を述べましょう。

その後、香典が入った袱紗を開き、相手に表書きが見える向きにします。

そして、畳んだ袱紗を台代わりにして香典を差し出しましょう。

台付きタイプの場合は、台の上に載せた状態で出します。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

葬式用の袱紗はどこで購入できる?

急な葬式で袱紗が必要となった場合でも、どこで購入すれば良いか分からないという方もいるでしょう。

結論から言うと、葬式用の袱紗はさまざまな場所で手に入るため、手に入らなくて困ることはありません。

例えば、仏具店や百貨店などは勿論のこと、大型量販店やコンビニ、文具店、100円ショップなど日常的に利用するお店でも取り扱っています。

仏具店や百貨店であれば種類も豊富で自分の好きなものを選びやすいです。

しかし、急ぎのときにはすぐに行けない方も多いでしょう。

そんな方はコンビニや文具店などで手に入れるのがおすすめです。

ただし、高級なものや定番でないものは手に入りにくいため注意しましょう。

また、100円ショップでも購入できますが、品質がそこまで良くないケースもあるため長く使えない可能性があります。

買いに行くのが難しい場合は、ネットで購入することも可能です。

用途に合わせて購入するお店を選びましょう。

袱紗はハンカチで代用しても良い?

急なことで、袱紗をすぐに用意できない場合もあるでしょう。

そうした場合には代わりとして、ハンカチを使っても問題ありません。

代わりとして使用するハンカチは、通常の袱紗と同様に寒色系のものを使用しましょう。

ただし、代用としてハンカチを使うのはどうしても袱紗を用意できない場合です。

前述したように、袱紗はさまざまな場所で購入できます。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

葬式における香典のマナー

ここからは葬式の香典に関するマナーを紹介します。

香典は袱紗に包んで渡すのがマナーというのは前述した通りですが、香典袋や香典の金額にもマナーが存在しています。

以下でそのマナーを紹介するので、それに則って香典を用意しましょう。

金額相場

香典で用意する金額は、故人と自分との関係性の深さや年齢などによって異なります。

例えば、自分の両親が亡くなった場合の香典は、20代であれば5万円程度、30〜50代は5万円〜10万円程度、60代以上は10万円程度が相場です。

また、祖父母が亡くなった場合、20代は1万円〜2万円、30〜40代は2万円〜3万円、50〜60代は3万円〜5万円が相場です。

友人やその家族が亡くなった場合、20〜30代は5,000円、40〜60代は5,000円〜1万円が相場です。

職場の上司や後輩が亡くなった場合は、どの年代でも5,000円前後の香典を包むことが多いです。

このように、相場となる金額は年代や故人との関係性が変わると変わってきます。

上記の金額を参考にして香典を用意してください。

香典袋の書き方

香典袋を書く際は、薄墨を使って表書きや名前などを書きましょう。

この薄墨には「墨を擦る時間もなかった」「悲しみの涙で墨が薄くなった」などといった意味が込められています。

香典袋は、外袋の表面上部中央に、表書きを書き、その下に自分の名前を書きましょう。

また、中袋の表面には旧字体で香典の金額を書き、その裏面の左下部に住所と名前を書きます。

表書きは、宗教や宗派によって使われるものが変わります。

仏教では四十九日前までは「御霊前」、四十九日以降は「御仏前」が使われます。

ただし、浄土真宗では「御霊前」は使用できません。

また、神道では「御神前」、キリスト教では「御花料」を使用するのが一般的です。

葬儀では故人の宗教が分からないケースも多いでしょう。

そうした場合は複数の宗教・宗派で広く使用できる「御霊前」や「御香典」という表書きを使用するのがおすすめです。

お金の入れ方

お金を香典袋に入れる際は、袋の表面側にお札の裏側が来るように入れるのが正しいマナーだとされています。

お札の上下に関してはあまり気にされておらず、その地域によっても異なるためそこまで厳密なマナーは存在していません。

また、香典に使用するお金にはまだ使用されていない、綺麗な状態の新札を使用するのはマナー違反とされています。

そのため、お札は使われた形跡のある、古いお札を使いましょう。

これは新札を入れることで「事前に訃報を予期していた」という風に遺族に思われてしまうため、風習として新札はNGとなったという経緯があります。

ただし、ぼろぼろなお札はかえって相手方に失礼な印象を与えてしまいます。

あまりに汚れていたり、破れていたりするお札などは避けましょう。

また、古いお札が用意できない場合は、新札に折り目を入れるなどすると良いとされています。

葬式の袱紗まとめ

ここまで、葬式における袱紗の使い方について解説してきました。

まとめると以下の通りです。

- 袱紗とは、葬儀で香典やお布施を包むために使われる四角い布のこと

- 葬儀で使用する袱紗は、寒色系のものを使う

- 葬儀用の袱紗は、さまざまな場所で購入できる

- 用意できなかった場合に限って、袱紗をハンカチで代用することが可能

- 香典の金額相場は自分の年齢や故人との関係性によって変動する

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.24

厄払い・厄祓いで初穂料の封筒は何を使う?書き方や包み方、相場も解説

法事法要

更新日:2025.05.08

葬儀のお車代を入れる封筒の書き方は?選び方や渡し方も徹底解説

法事法要

更新日:2022.11.08

葬儀でのお布施の正しい書き方とは?金額や封筒への書き方を解説

法事法要

更新日:2022.11.11

浄土真宗のお布施の相場は?お布施の書き方や宗派ごとの相場も解説

法事法要

更新日:2025.04.01

お布施の正しい入れ方は?書き方・金額相場・包み方までお布施のマナーを徹底解説

法事法要

更新日:2024.01.24

三十三回忌のお布施の相場は?お布施の書き方・包み方・渡し方も解説