法事法要

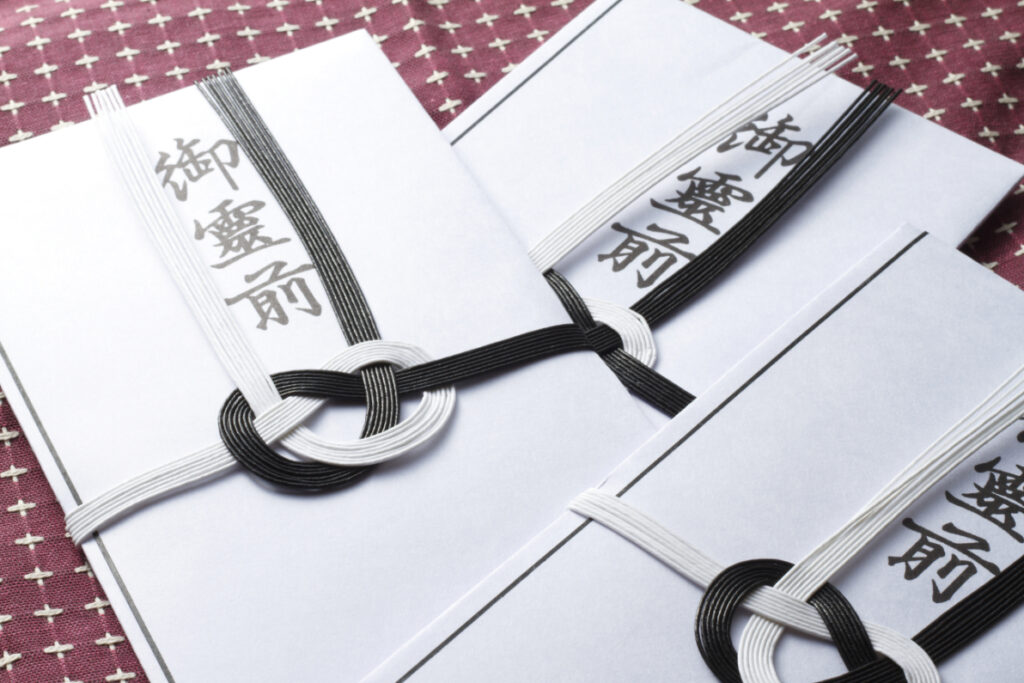

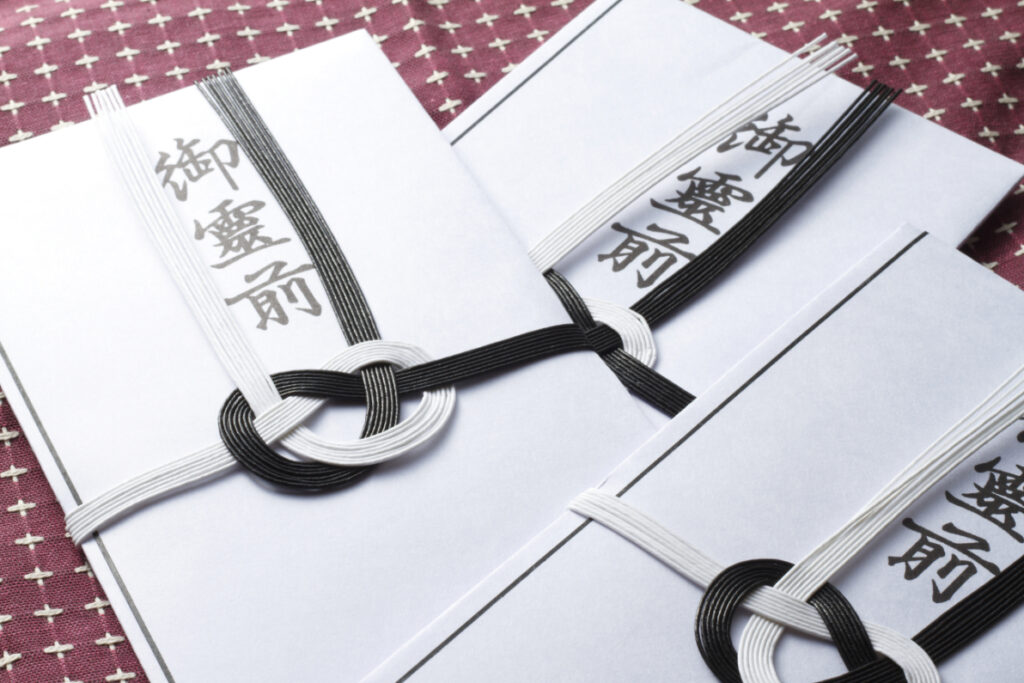

御霊前と御仏前の違いは?不祝儀袋や水引の選び方についても解説

更新日:2022.06.05 公開日:2021.11.25

記事のポイントを先取り!

- 四十九日の前か後で使い分ける

- 御霊前は仏教以外も使える

- 宗派が不明な時は、御香典を使う

香典を用意する際に、表書きとして御霊前や御仏前などという言葉を使用します。

しかしどの場面でどちらを使用するべきなのか、迷うことも多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、御霊前と御仏前の使い分けについて詳しく解説します。

この記事を読んで正しく御霊前と御仏前を使い分けられるようになりましょう。

香典の注意点などについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

御霊前と御仏前の違い

御霊前と御仏前を適切に使い分ける為に、それぞれの正しい意味を知っておきましょう。

それぞれ解説します。

御霊前

御霊前とは文字通り、亡くなった方の「霊」の前に供えるものという意味です。

仏教の教えでは、故人は亡くなってから49日間は霊の状態にあると言われています。

そのため四十九日以前にお供えする香典、供物などは御霊前と呼びます。

御仏前

御仏前も文字通りの意味で、亡くなった方の「仏」の前に供えるものです。

四十九日を過ぎると、故人は成仏して仏となると言われているため、四十九日以後にお供えする香典・供物などは御仏前と呼びます。

御霊前と御仏前の使い分け

それぞれの意味が分かったところで、使い分けについて解説します。

四十九日までは御霊前を使う

御霊前と御仏前の使い分けるポイントは「四十九日」を過ぎているか否かです。

仏教の教えで、亡くなってから49日間は霊としてこの世を存在し、49日で成仏して仏となると言われているからです。

つまりお通夜や葬儀・告別式に持参する香典やお供え物には御霊前を、四十九日法要以降に持参する香典やお供え物には御仏前を使用します。

神式やキリスト教式でも御霊前は使える

神式やキリスト教式など、仏教以外の宗教の場合も御霊前を使用することができます。

神式では「御玉串料」「御神前」「御榊料」、キリスト教では「御花料」などと書くのが一般的ですが、御霊前でも問題ありません。

ただし神式にもキリスト教式にも「仏」という概念はないので、御仏前は使えません。

判断ができないときは御香典を使う

仏教であることは確かでも、宗派が分からない場合には御香典を使いましょう。

基本的に仏教や他の宗教でも御霊前を使用できますが、使えない宗派もあります。

具体的には浄土真宗などの真宗系の宗派です。

浄土真宗には「亡くなったらすぐに仏になる」という教えがあるため、四十九日前でも御仏前を使う必要がありす。

そのためもし宗派が判断できず、御霊前と御仏前のどちらを使用していいか分からない場合には、仏教であればどの宗派でも使える御香典を使いましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

宗派ごとの表書き

香典袋の表書きには、「御霊前」や「御仏前」など、様々な種類があります。

宗教や宗派ごとに表書きが変わります。

仏教の表書き

仏式の通夜や葬儀では、一般的に「御霊前」が使われます。

四十九日が明けてからは「御仏前」「御佛前」の方を使います。

仏教では、亡くなると霊になって、四十九日法要を終えると忌明けとなって、成仏して極楽浄土に行くという考え方をもっています。

四十九日法要を終えると極楽浄土に行くので、納骨は四十九日法要の際に行います。

浄土真宗の表書き

仏教の中でも、浄土真宗では、霊という考え方自体がありません。

人は亡くなったら霊にならず、すぐに浄土に行って成仏するという考え方をもっています。

そのため、「御霊前」は使わずに、通夜や葬儀でも、「御仏前」と書きます。

神式の表書き

神式の通夜や葬儀では、「御神前」「御玉串料」「御榊料」などを使います。

仏教の四十九日法要にあたる五十日祭が終わってからの書き方も同じです。

しかし神式の香典は神前に捧げるものなので、「御仏前」とは書かないようにしましょう。

神道では、亡くなった人は御霊となって、家の守護神となるとされているため、葬儀の際に「御霊前」を使うのは大丈夫です。

キリスト教の表書き

キリスト教では基本的に「御花料」と書きますが、宗派によって違いがあります。

カトリックでは「御花料」「御ミサ料」と書きます。

プロテスタントでは「御花料」「献花料」「弔慰料」と書きます。

キリスト教では、亡くなった人は霊魂となって神に召されるとされているため、「御霊前」と書くのは問題ないとされています。

香典袋の水引の選び方

黒白の水引

よく使われる黒白の水引の香典袋は、1000円から5000円を包むときに使います。

お店で売っている香典袋には、封筒に直接水引が印刷してあるものが多く、結び切りかあわじ結びの水引が印刷されています。

印刷の具合によっては、黒色が青色のように見えることもあります。

きちんと黒に見えるかどうか確認してから使いましょう。

黒白の水引が付いている香典袋は、どの地域でも葬儀や法事で使えます。

青白の水引の組み合わせの香典袋も、葬儀や法事で使うことが可能です。

包む香典が1000円から5000円の時には、水引を印刷した香典袋でも大丈夫です。

しかし包む金額が1万円から3万円と、少し高額になる時は、水引を印刷した香典袋ではなく、きちんと水引が結ばれている香典袋を使うようにしましょう。

黄白の水引

黄白の水引は、1万円から5万円の香典を包むときに使います。

関西地方から西の地域で特に使われていて、葬儀と法要以降で使い分けることがよくあります。

特に京都だと、黒白の水引の香典袋はあまり使わずに、黄白の香典袋を使うことが定番です。

関西地方で黄白の水引が一般的なのは、京都が日本の中心だった頃の公家社会の習慣が、今も残っているからだと言われています。

昔は皇室に贈り物をする時に、「紅井水引」という玉虫色の水引を使っていました。

玉虫色の水引は光っていますが、一見すると黒に見えてしまいます。

香典で黒白の水引を使っていると、玉虫色の水引と間違えてしまいかねないということから、間違えないように黄白の水引を使うようになったという説があります。

双銀の水引

水引が銀色一色になっている双銀の水引は、香典が5万円以上の時に使われることが多く、大きさも豊富にあります。

中には10万円が入るサイズもありますが、5万円以上の金額を包む場合は、その金額に合ったサイズのものを使いましょう。

5万円以上10万円未満の香典を包む時は中金封の香典袋、10万円以上の香典を包む時は大金封や特大金封といったように、金額によって袋の使い分けをするようにしましょう。

水引の結び方

結び方にも違いがあります。

香典袋でよく見る結び方は、結び切りとあわじ結びです。

不祝儀の時に使う水引の形はこの2つの結び方しかありません。

どういった結び方をするのかと、結び方に込められた意味も知っておきましょう。

このうち主に使われているのはあわじ結びです。

あわじ結びは、2色の水引を8の字に交差させて結びます。

あわじ結びだと、左右に引っ張ると更に固く結ばれるので、同じことが起きないようにという意味が込められた結び方です。

他にも、これからも末永く付き合っていきたいということで、お布施に使われることもあります。

結び切りは、一度結ぶと二度と解けないようになっています。

あわじ結びと同じく、同じことが起きないようにという意味や、不幸が一度で終わるという意味で使われています。

水引の本数

水引は何本かの紐を合わせて結ばれていて、その本数は基本的に5本です。

なぜ5本なのかという理由は、陰陽五行説から来ていると言われています。

基本的に、結んだときに左側が明るい陽の色、右側が暗い陰の色になるようになっています。

本数の基本は奇数の5本ですが、格式を重んじる場合は7本で結んでいるものを使うことも多いです。

水引の本数で、香典袋の格式が上がるとも言われています。

香典に偶数の金額を包むのがマナー違反になるように、水引の本数も偶数は避けられています。

10万円以上の金額の時には、偶数でも10本の水引を使うところもあります。

豪華になるとしても、数字の10は偶数なので、地域・宗教・宗派によっては使ってはいけないところもあります。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典袋の書き方

香典袋の書き方には、それぞれ書く場所にマナーや作法が存在します。

香典袋に書く内容には、様々なケースがあるので、状況に応じた書き方を知っておきましょう。

表書きの書き方

表書きは外袋の表面に書きます。

表書きは「御仏前」や「御霊前」がありますが、宗教・宗派によって書き方が異なるので、書く前に故人の信仰していた宗教・宗派を調べておきましょう。

浄土真宗を除く仏教では、一般的に「御霊前」と書きます。

四十九日法要を区切りに、表書きが「御霊前」から変わります。

四十九日法要が終わったら、「御仏前」「御佛前」などを使います。

浄土真宗では、人が亡くなった後は、すぐ極楽浄土に行って仏になるという考えを持ちます。

そのため「御霊前」は使わずに、通夜や葬儀、四十九日以降といった時期を問わず、「御仏前」と書きます。

神道では、「御神前」「御玉串料」「御榊料」と書きます。

仏教の四十九日法要にあたる五十日祭以降も、同じように「御神前」「御玉串料」「御榊料」を使います。

神式の香典は神前に捧げるものなので、仏にささげるという意味の「御仏前」は使いません。

キリスト教でも、表書きの書き方は、カトリックかプロテスタントかで変わってきます。

カトリックの場合は「御花料」「御ミサ料」と書きます。

プロテスタントの場合は「御花料」「献花料」「弔慰料」と書きます。

故人が無宗教だったり、宗派がよくわからなかった場合は、「御香典」といった、汎用性の高く当たり障りのない表書きを使うようにしましょう。

表書きの名前の書き方

香典の表書きは上半分に書かれ、名前は下半分に書くことになります。

表書きの名前は、水引の結び目の真下にある、外袋の下半分中央部分に書きます。

- 個人で香典を出す場合、自分の名前は、外袋表面・水引の結び目から真下の中央部分に書く

- 3人が連名で香典を出す場合は、目上の人から、中央・左・右の順番に名前を書き、水引の真下の中央部分になる場所が一番偉い人の名前になるようにする

- 4人以上が連名で香典を出す場合は、水引の真下・中央付近に代表者の名前を書いて、その左下に「他3名」など人数を添えて書く

- 夫婦連名で香典を出す場合は、水引の真下・中央付近に夫のフルネームを書き、妻は苗字を除いて名前だけを左横に添える

中袋の書き方

香典袋は外袋の中に中袋が入っています。

この中袋にお金を包みます。

中袋では、金額を表すときに、「1」「3」といった算用数字を、漢数字の旧漢字に直します。

「円」も同じように、旧漢字の「圓」にします。

金額の前には「金」を付けましょう。

3000円を包んだ場合は「金参仟圓」もしくは「金参阡圓」と書きます。

1万円を包んだ場合は、「金壱萬圓」と書きます。

10万円を包んだ場合は、「金拾萬圓」もしくは「金什萬圓」と書きます。

「金壱萬圓也」というように、末尾に「也」をつけるかどうかは任意になっています。

「也」を省略して、書かなくても問題ありません。

中袋の裏側に、会葬者の住所と氏名を書きます。

一般的な封筒の書き方と同じように、郵便番号・住所・氏名の順番で書きます。

中袋がないタイプの香典袋を使う場合は、外袋の裏側下段に、郵便番号と金額を書きます。

香典の注意点

香典について注意すべき点をご紹介します。

新札を避ける

香典に入れるお札は、新札を避けましょう。

「事前に用意をしていた」という印象を与えるためです。

もしどうしても新札になってしまう場合には、一折りして折り目をつければ問題ありません。

あまりにも汚れていたり、破れているお札を使用するのもマナー違反なので注意しましょう。

お札の向きを揃える

複数枚のお札を包む際には、遺族が確認しやすいようにお札の向きを必ず揃えましょう。

人物が印刷されている方が、香典袋の裏側になるように包みます。

袱紗に包んで渡す

香典袋は、袱紗(ふくさ)という布に包んで持ち歩くのが一般的です。

香典を渡す際には、袱紗から出して「この度はお悔やみ申し上げます」「この度はご愁傷様です」などと一言を添えて渡します。

袱紗がない場合には、無地のハンカチなどでも代用可能です。

薄墨で書く

香典袋は薄墨で書きます。

四十九日法要が終わったら、通常の黒いインクを使うことができます。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

香典の相場

香典の相場は、故人との関係性で変わります。

年齢によっても相場は変わってきます

葬儀の香典の相場

両親の場合

- 20代 3万円~10万円

- 30代から40代 5万円~10万円

- 50代・60代 10万円

義父母の場合も同じ額になります。

自分が喪主になったり葬儀費用を負担したりするときは、香典は包みません。

自分が両親に扶養されている時も、香典は包みません。

祖父母の場合

- 20代 1万円

- 30代 1万円~3万円

- 40代 3万円~5万円

- 50代・60代 5万円

義理の祖父母の場合も同じ額になります。

自分が両親に扶養されている場合は、祖父母への香典は包みません。

同居していたかどうかは関係なく、社会人であれば香典を用意します。

結婚して既に独立しているときは、夫婦連名にして香典を包むことが多いです。

兄弟・姉妹の場合

- 20代 3万円~5万円

- 30代 5万円

- 40代〜60代 5万円

義理の兄弟姉妹でも同じ金額です。

他に兄弟姉妹がいるときは、全員の金額をそろえるために、事前に額を相談しておくと良いでしょう。

叔父・叔母の場合

- 20代 1万円

- 30代 1万円~3万円

- 40代〜60代 3万円~

交流があまりなかったという場合は、年齢にかかわらず1万円が相場になります。

故人とどのくらい交流があったかを考えて金額を決めましょう。

近くない親戚への香典金額は、5000円〜1万円が相場です。

年齢にかかわらず、生前親しかったかどうかで金額は変わります。

職場の人へ包む香典の金額は、故人の役職や自分の立場によって変わってきます。

上司の場合

- 20代 5000円

- 30代 5000円~1万円

- 40代〜60代 1万円~

上司の家族のときも、同じ額を包みます。

同僚の場合

- 20代 5000円

- 30代 5000円~1万円

- 40代〜60代 1万円~

同僚の家族の場合

- 20代 3000円~5000円

- 30代・40代 3000円~1万円

- 50代・60代 1万円

職場の人たちと連名で香典を包む場合は、皆で相談して決めてください。

個人で包む場合は、上司よりも金額を低くします。

上司の年齢と相場を参考にして金額を判断しましょう。

香典は多すぎず少なすぎず、遺族が受け取っても困らないような、ほどほどの金額にしましょう

友人や知人は、生前にどのぐらい親しかったかで金額が変わります。

友人の場合

- 20代 5000円

- 30代・40代 5000円~1万円

- 50代・60代 1万円

とても親しかった場合は、年齢に関係なく1万円以上を包むこともあります。

知人の場合

- 20代 3000円~5000円

- 30代・40代 3000円~1万円

- 50代・60代 1万円

最近疎遠になっていた先生や近所の方など、自分と少し縁が薄い場合は、上記が相場です。

法要での香典の相場

法要ごとにも香典の相場がきまります。

初七日から四十九日法要までの場合

- 両親 3000円~10万円

- 兄弟 1万円~5万円

- 祖父母 5000円~3万円

- 叔父・叔母 5000円~3万円

- 甥・姪 5000円~3万円

- その他の親戚 3000円~1万円

- 友人・恩師・仕事関係者 など 3000円~1万円

忌日法要は、故人が亡くなってから7日ごとに、49日まで行われています。

今では、初七日と四十九日法要のみを行うことがほとんどです。

香典の金額は、自分の年齢によっても変わってきます。

四十九日法要より、初七日の法要をを低めの金額にするのが基本です。

もしこの他の忌日法要も行う場合は、香典の負担を軽減するために、忌日法要の相場が全体的に低くなります。

一周忌・三回忌の場合

- 両親 1万円~5万円

- 兄弟 1万円~5万円

- 祖父母 5000円~3万円

- 叔父・叔母 5000円~1万円

- 甥・姪 5000円~1万円

- その他の親戚 3000円~1万円

- 友人・恩師・仕事関係者 など 3000円~1万円

年忌法要のなかでも、よく行われているのが一周忌と三回忌です。

一周忌は故人が亡くなってから1年後、三回忌は故人が亡くなってから2年後におこなわれます。

一周忌や三回忌は、大々的に行われる葬儀と比べると、規模が小さく、身内だけでおこなうことも多いです。

そのため香典の金額も、兄弟同士などで具体的に相談することができます。

七回忌以降の場合

- 両親 1万円~3万円

- 祖父母 5000円~1万円

- 兄弟 1万円~3万円

- 叔父・叔母 5000円~1万円

- 甥・姪 5000円~1万円

- その他の親戚 5000円~1万円

- 友人・恩師・仕事関係者 など 3000円~1万円

年忌法要は、年数が経つごとに相場が低くなっていきます。

七回忌以降は親族のみでおこなわれることが多いため、法要前に親族同士で香典金額をすり合わせておくこともよくあります。

香典返しを辞退する方法は?

香典を渡した場合、基本的には香典返しを受け取ります。

しかし遺族の負担を軽減したいなど様々な理由で、香典返しを辞退したいということもあるでしょう。

どのようにすれば、遺族に失礼なく辞退できるのでしょうか。

香典を少額にする

香典の額が少額の場合、遺族の手間になったり香典返しの額の方が高くなる可能性もあるため、香典返しをしなくてもいいという考えがあります。

そのため3,000円や5,000円など少額を包むと、直接的に香典返しの辞退を伝えなくても香典返しを受け取らないことになります。

しかし、念のため次に紹介する方法で明確に辞退の意思を伝えておくことをオススメします。

中袋に記載する

香典の中袋に辞退の旨を書く方法があります。

中袋に氏名や住所を書きますが、その左に「お返しは辞退させていただきます」などと一言記入しましょう。

手紙を同封する

一筆箋などの手紙を香典に同封するという方法もあります。

あまり長々と書く必要はありません。

「この度は心よりお悔やみ申し上げます。誠に勝手ながらお返しのご配慮は遠慮させていただきます。今後のご遺族のために少しでもお役立てください。」

などと短くまとめましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

よくある質問

Q 御霊前と御仏前の違いは?

「御霊前」は亡くなった人を敬い、霊の前にささげるという意味です。

「御仏前」は亡くなった人が仏になってから、仏の前にささげるという意味で、仏教で使われます。

Q 宗派がわからないときの表書きはなんて書く?

故人の宗派がよくわからない場合は、「御香典」といった、当たり障りのない表書きを使いましょう。

Q 香典袋の表書きは濃墨と薄墨どっちで書く?

香典袋の表書きは基本的に薄墨で書きます。

四十九日法要を終えて、忌明けするまでは薄墨で書きましょう。

御霊前と御仏前まとめ

ここまで御霊前と御仏前の使い分け方や、香典の注意点などを中心に書いてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 四十九日より前は御霊前、四十九日を過ぎたら御仏前を使う

- 神式やキリスト教式でも御霊前は使える

- 御仏前を使えるのは仏教のみ

- 御霊前と御仏前の使い分けで迷ったら御香典としておく

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2025.05.08

祖父母の法事で孫は香典を用意する?金額相場やマナーについても解説

法事法要

更新日:2022.11.17

七回忌の香典相場はいくら?香典袋の書き方と包み方を説明

法事法要

更新日:2025.04.24

友人の親の葬儀で香典はいくら包む?費用相場や遠方の場合の郵送方法なども解説

法事法要

更新日:2022.12.01

兄弟への香典の相場は?香典のマナーや兄弟の配偶者への香典額を解説

法事法要

更新日:2022.05.17

法事を欠席する時に香典は用意する?相場やお供え物についても解説