法事法要

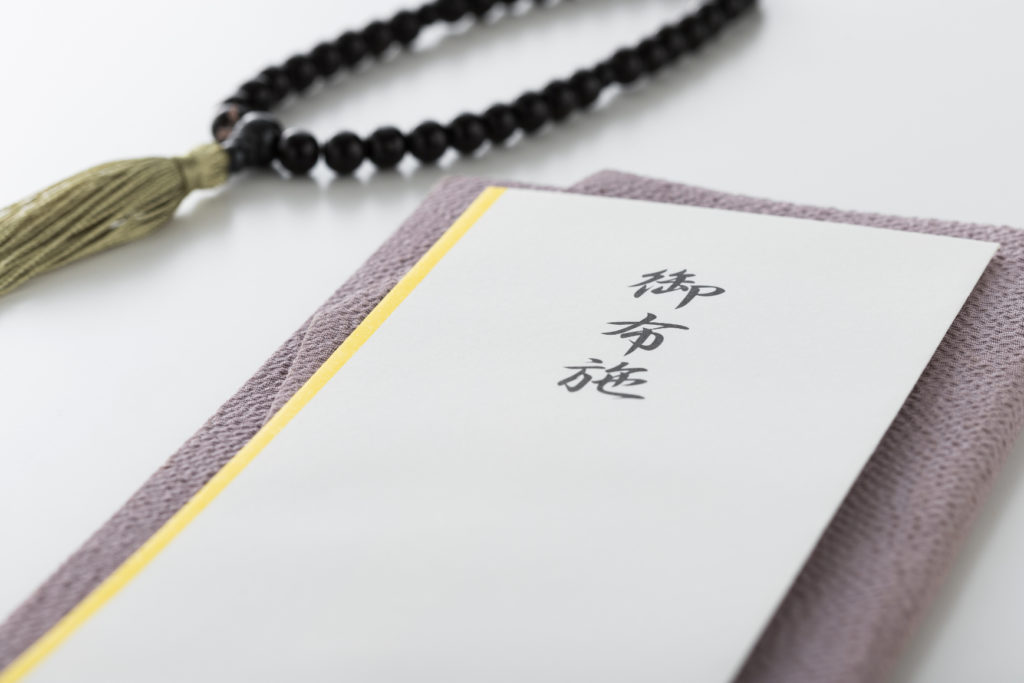

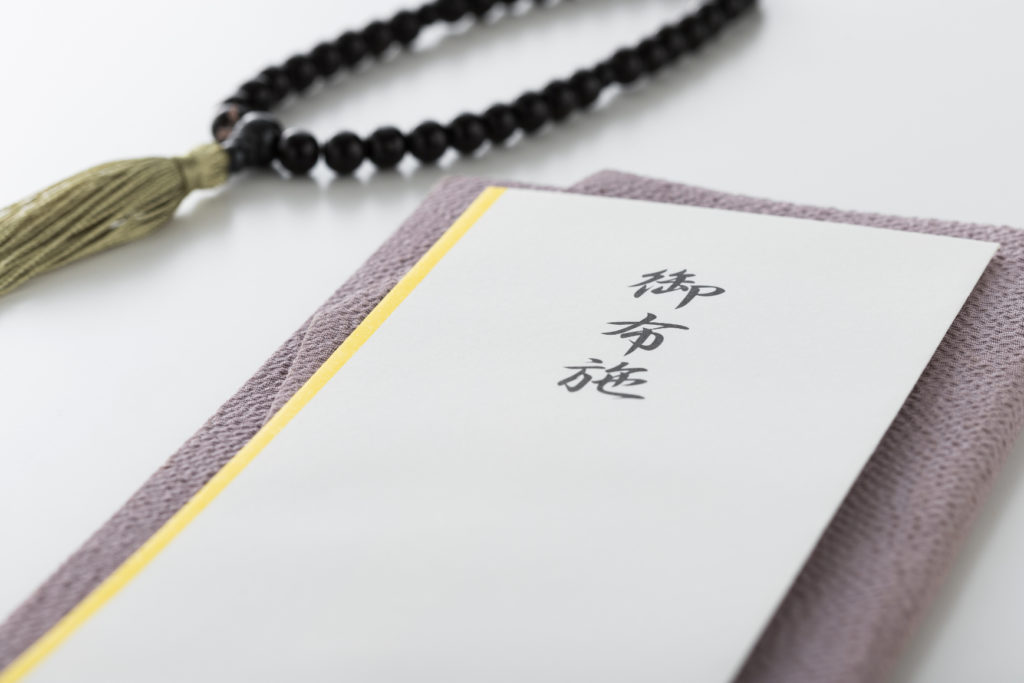

四十九日法要でお寺さんに渡すお布施とは?書き方や包み方・渡し方を紹介

更新日:2022.09.20 公開日:2022.04.12

記事のポイントを先取り!

- 四十九日のお布施の書き方は「お布施」か「御布施」

- お布施の金額の書き方は漢数字で

- 浄土真宗の場合はお布施の書き方に注意

四十九日の法要では、法要を執り行ってくれた僧侶に対して感謝の気持ちとしてお布施を渡します。

しかし、あまりお布施を渡すことは多くないので、正しいお布施の書き方が分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、四十九日法要の正しいお布施の書き方を詳しく説明していきます。

お布施の書き方は、四十九日以外の法要でも使えるので覚えておくと便利です。

お布施の相場や、渡し方にも触れていくので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 四十九日法要とは

- お布施とは

- 四十九日法要のお布施の書き方

- 四十九日法要のお布施の相場

- お布施以外にお坊さんに渡すもの

- 四十九日法要のお布施の包み方

- 袋の種類

- 四十九日法要のお布施の渡し方

- 浄土真宗の四十九日法要のお布施

- よくあるご質問

- 四十九日法要のお布施の書き方まとめ

四十九日法要とは

四十九日とは、仏教で開催される法要の一つで、命日から数えて49日目に行われる法要です。

なぜ49日目なのかというと、仏教では亡くなると7日ごとに裁判を受けることになっています。

そして、49日目に極楽浄土に行くことが出来るかの結審が出されるのです。

この裁判で極楽浄土に行けるように祈るために行われる法要が四十九日になります。

以前は極楽浄土へいけるかの裁判が開かれる毎7日ごとに法要が行われていましたが、現代では毎7日ごとの開催は難しくなっています。

そのため、最初の裁判の日である初七日(しょなのか)と、判決が出る四十九日のみ法要を行うことが一般化されています。

お布施とは

お布施は、読経をしてくれる僧侶への対価としてお渡しするものと考えられています。

しかし、本来、お布施は僧侶のためと言うよりは、お寺の御本尊に捧げられるものとされています。

お布施の意味はもともとは仏教での「修行」のことです。

修行には仏の教えを読経で伝える「法施」、人から恐れを取り除く「無畏施」、食料や金品を人に恵む「財施」の3つがあります。

現在でのお布施は、修行のための活動費や御本尊をお守りする寺院の維持管理費として使用されているのが実情です。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

四十九日法要のお布施の書き方

四十九日法要で渡すお布施は僧侶が法要を執り行ってくれたことに対して、感謝の気持ちを示すためのお金です。

しかし、お布施にも正しい書き方があるので、マナーから外れた書き方をしてしまうと僧侶に不快な思いをさせてしまうかもしれません。

正しいお布施の書き方を覚えて、お互いに気持ちよく四十九日を過ごせるようにしましょう。

表書き

四十九日に渡すお布施の場合、表側の中央に「お布施」か「御布施」と記入します。

御読経料や御回向料と書く場合もありますが、浄土真宗ではタブーとされています。

宗派が分からないのであれば「お布施」と書くのが無難でしょう。

交通費のお車料や宴席代のお膳料がある場合は、それぞれ「御車料」「お膳料」と記入します。

「お布施」の字の下に自分の名前を記入します。

名前は苗字だけでも差し支えありませんが、フルネームで記入するとより丁寧な印象を与えることができます。

裏書き

お布施に中袋がない場合は、お布施の裏書きには金額と氏名・住所・電話番号を記入します。

住所と電話番号は書かなくても問題はありませんが、書いてあるとより丁寧な印象を与えられるため、書くことをおすすめします。

中袋がある場合は中袋の表面に金額、裏面に氏名・住所・電話番号を記入します。

裏書きは中袋がないタイプの封筒を使うときにだけ記入しましょう。

金額の書き方

お布施する金額は縦書きで記入します。

旧字体の漢数字で書くことが一般的です。

例えば、5000円を包むならば、「金伍阡圓」と記入しましょう。

旧字体を使用するのは、あえて難しい漢字で書くことによって改ざんや不正を防ぐ目的があると言われています。

濃い墨のペンを使用する

香典を書く際は薄墨で記入するのがマナーになっています。

そのため、お布施も薄墨で書くべきか疑問に思う方は多いでしょう。

しかし、お布施は薄墨ではなく濃墨で書きます。

香典を薄墨で書くのは、流した涙で墨が薄くなったという、悲しみを表現するための方法だからです。僧侶への謝礼として渡すお布施に薄墨を使うのは不適切とも言えます。

よって、僧侶への感謝を示すお布施に薄墨を使うことはせず、しっかりと濃い墨で記入しましょう。

また、筆がない場合はペンで書いても問題ありませんが、筆ペンのように筆で書かれているように見えるものを使用すると良いでしょう。

四十九日法要のお布施の相場

四十九日法要のお布施の相場

四十九日のお布施の相場は3~5万円とされています。

ただ、お布施は感謝を示すためのお金なので、明確な決まりはありません。

いくら払うか迷った場合は、葬儀や通夜で払ったお布施の10~20%くらいを基準にして金額を決めると良いようです。

この決め方にすると、自然と3~5万円の間に収まることが多くなります。

地域による違い

お布施の金額には地域差もあります。

東北地方は3万円程度、関西地方は4万5000円程度、関東地方は5万円程度となっています。

傾向としては、人口密集地域に近づくほどお布施の金額は高くなっていきます。

自分がどのくらい人が多い地域に住んでいるかも、お布施に金額を決めるときの参考にできるでしょう。

宗派による違い

また、宗派によってもお布施の金額に違いが出てきます。

所属する人が少ない宗派だと、お寺の経営に回すお金を確保するため、一回のお布施の金額が高くなる傾向にあります。

また、一度に複数人の僧侶が法要に携わる宗派は金額が上がりますし、宗派でお布施の金額が明確に決められている場合もあります。

法要を執り行うお寺が、大本山などの格式が高いお寺の場合も金額が高くなることが多いです。

わからない場合は直接聞く

上記で説明したように、地域や宗派でお布施の金額は異なってきます。

お布施の金額に困った場合はお寺に直接聞いても大丈夫です。聞いてしまうことが一番です。

各お寺ごとに金額の相場があるのでが決まっているので、明確な指針を示してくれるでしょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

お布施以外にお坊さんに渡すもの

四十九日ではお布施以外にも用意が必要な費用があります。

お車代

お車代は僧侶に自宅や法要の会場に来てもらう際に払う交通費です。

相場は5000円~1万円です。

遠方から来たもらった場合、払うお車代は高くなります。

また、宿泊を伴う場合は宿泊費を用意する必要があります。

ご膳料

御膳料は、法要後に食事会が予定されていて、僧侶が欠席する場合のみ必要になります。

こちらも5000円~1万円程度が相場となります。

開眼供養料

新たにお墓を建てた場合や、改葬を行った場合、墓石に故人の魂を移すために行う儀式を開眼供養と言います。

四十九日法要とあわせて開眼供養を行う場合、お布施の他に1万~5万円開眼供養料が必要です。

納骨式の料金

お墓に遺骨を納めるための儀式を納骨式と言います、

四十九日法要とあわせて行納骨式を行う場合、お布施の他に3万~5万円の納骨式の料金が必要です。

スポンサーリンク四十九日法要のお布施の包み方

四十九日において、お布施のマナーは書き方以外にお布施の包み方にもマナーが存在します。

水引は不要

お布施は、不祝儀に対するものでなく僧侶に対するお礼なので水引は不要です。

ただし、地域によっては水引が必要な場合もあります。

お札の向き

お札は肖像画が書いてある表側を上にして包みましょう。

これは、香典とは逆になっているので注意してください。

裏返しに包むことは不祝儀を表しているので、間違いがないか確認してから包みましょう。

新札を用意する

香典などでは、葬儀のために準備していたと取られてしまうために新札を包むのは良くありません。

やむを得ず新札を使う場合は折り目を付けると良いでしょう。

ただし、あらかじめ開催が分かっている法要については、しっかりと準備していたことが伝わるように新札を用意しておきましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

袋の種類

お布施を包む袋にも適切な物があります。

市販されている物でもふさわしくない種類もあるので注意しましょう。

奉書紙

奉書紙はお布施を包む袋の中で、もっとも正式で丁寧な方法だとされています。

奉書紙とは古くからある和紙の一種で、奉書や古文書に使用されていました。

奉書紙を使用する場合は直接包むのではなく、和紙に包んでから奉書紙に包むのがマナーとされています。

つるつるした面が表でざらついた面が裏なので、包む際は表裏を間違えないようにしましょう。

白無地の封筒

白無地の封筒もお布施を包む際に使用可能です。

一般的に市販されているものを選べば問題ないので、包むための袋に迷った場合はこのタイプの封筒を選びましょう。

また、あらかじめ表書きが印刷された封筒もあり、こちらを使用しても大丈夫です。

水引きがある不祝儀袋

お布施は僧侶に対するお礼に渡すものなので、不祝儀袋にお布施を入れるのはマナー違反です。

しかし、地域によって水引きを使用する場合もあるので、自分が住んでいる地域を確認しましょう。

四十九日法要のお布施の渡し方

お布施の渡し方にも正しい方法やタイミングがあります。

お布施を渡すタイミング

お布施を渡すタイミングで最も丁寧なのは事前にお寺に持って行くことです。

しかし、これが時間の問題で難しい場合は、当日に渡しても問題ありません。

当日に渡すときは、「法要前」か「法要後」、「会食後」に渡します。

お布施を渡すときはお礼の言葉を忘れないようにしましょう。

お布施の渡し方

お布施を渡すときは、切手盆や祝儀盆の上に乗せて渡すのが最も丁寧です。

切手盆や祝儀盆を用意できるときは、これらを使用しましょう。

袱紗(ふくさ)の上に置いて渡す

切手盆や祝儀盆が準備出来ない場合は袱紗の上に乗せて渡すようにしましょう。

お布施を持っていく際も、袱紗に包んで持ち運びできるので便利です。

お布施を渡す向き

お布施を渡す際には、お布施を差し出す向きにも注意しましょう。

表書きが僧侶から読める向きで渡すようようにしてください。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

浄土真宗の四十九日法要のお布施

ここまで四十九日でのお布施の書き方などを説明してきましたが、浄土真宗では上記で説明した、他の宗派と異なる手法でお布施を贈ります。

浄土真宗の特徴として「即身成仏」という教えがあり、人間は亡くなった瞬間に成仏し極楽浄土に行くことが出来ると考えられています。

亡くなったらすぐに成仏するので、霊という概念がなく永代供養や追善供養をすることもありません。

阿弥陀如来の力によりすべての人が救われるので、生きている人間がわざわざ供養をする必要がないため、他の宗派では行われる供養が存在しないのです。

このような考え方により、他の宗派と違う方式を取る場合が多い点も浄土真宗の特徴です。

表書き

浄土真宗のお布施は僧侶への感謝を表すのでなく、阿弥陀如来への感謝や謝礼を意味します。

そのため、僧侶への感謝を表す御読経料や御回向料という言葉を使ってはいけません。

浄土真宗での表書きの書き方は「お布施」または「御布施」となります。

お布施の相場は同じ

浄土真宗においてもお布施の相場は変わりません。

他の宗派と同様に、3~5万円が相場となっています。

戒名料がない

多くの宗派では葬儀のお布施の中に戒名代が含まれることが一般的です。

しかし、浄土真宗では戒名料は含まれていません。

これは浄土真宗には戒名が存在しないためです。

浄土真宗においては戒名ではなく法名と呼ばれています。

お布施をすることが決まっている戒名と違い、法名を付けてもらう際にお布施をする決まりはありません。

しかし、一般的には法名を付けてもらったお礼として3~10万円の謝礼を払う場合が多いようです。

よくあるご質問

四十九日法要のお布施に関してよくあるご質問とその回答をご紹介します。

お寺へのお礼の表書きに「志」は使えますか?

香典返しの表書きには仏教の宗教を問わず、「志」と書かれるのが一般的です。

「志」という文字には感謝の気持ちが示されています。

ただし、お布施の場合、表書きに「志」の文字は使えないとされています。

お布施の表書きには「御布施」と書くか、無地の白い封筒のまま差し出すようにしましょう。

四十九日に故人はどこにいると考えられていますか?

仏教では、故人は一般的に四十九日までこの世とあの世の間の世界にいらっしゃるとされています。

あるいは、仏壇にいらっしゃるという考えもあるようです。

そして、四十九日目に極楽浄土へ行けるかどうかの最後の裁判が下されます。

ところが、同じ仏教でも浄土真宗の場合は、故人は亡くなるとすぐに仏になり、極楽浄土へ行けるというのが教えです。

そのため、浄土真の場合は、四十九日法要は故人のためと言うよりも、遺族の気持ちをなぐさめるためのものと言うことができます。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

四十九日法要のお布施の書き方まとめ

ここまで、四十九日のお布施の書き方や、お布施の相場などの情報を中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 四十九日のお布施の書き方にはマナーがある

- お布施の相場は3~5万円

- 浄土真宗のお布施の書き方は少し異なる

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

鎌田 真紀子(かまた まきこ)

国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)

経歴

終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.24

厄払い・厄祓いで初穂料の封筒は何を使う?書き方や包み方、相場も解説

法事法要

更新日:2024.01.24

三十三回忌のお布施の相場は?お布施の書き方・包み方・渡し方も解説

法事法要

更新日:2022.11.17

神棚の魂抜きは必要?神棚の処分方法や魂抜きのお布施も解説

法事法要

更新日:2022.07.05

新盆のお布施はいくら必要?渡し方や書き方についても解説

法事法要

更新日:2022.05.19

合同法要のお布施の書き方は?相場や服装のマナーについても解説

法事法要

更新日:2022.03.31

併修でのお布施の相場とは?包み方や渡し方のマナーと注意点を解説