閉じる

記事のポイントを先取り!

故人を荼毘に付す場所である火葬場には、種類があることをご存知でしょうか。

この記事では、火葬場の種類や利用方法、火葬の流れなどを詳しく説明していきます。火葬場で渡す心づけの相場やマナーや注意点にも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。

さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

火葬場とは、亡くなった人のご遺体を火葬する施設です。

日本の葬法は火葬が主流のため、葬儀式場でお葬式を執り行い、火葬場に移動して火葬するまでが葬儀の一連の流れになります。

故人を弔う際に重要な施設ですが、火葬需要が高まっている近年では火葬待ちが発生している地域もあります。特に人口が多い都市部では火葬場が混雑しやすく、火葬が可能になるまでに数日を要する事例もあります。

火葬場の種類には公営火葬場と民間火葬場の2種類があります。それぞれの特徴をご紹介します。

公営火葬場の運営主体は自治体です。各市区町村に設置されており、該当地区の住民の利用料金は比較的低価格に設定されています。住民票があれば誰でも利用でき、料金も低価格と利点が多い分需要が高く、順番待ちも発生しています。人口が集中している地区や、炉の数が少ない火葬場は混雑しやすいため、時期によっては希望の日時で火葬できない可能性があります。

民間火葬場は、株式会社など民間企業が運営の主体になっています。住民票の有無に関わらず誰でも利用が可能です。公営火葬場と比較すると利用料金は高めになりますが、設備が充実しており、行き届いたサービスで対応してくれる火葬場もあります。さらに、予約の受付け枠も比較的に多いため、希望の日時で火葬をおこないやすくなっています。

火葬場の利用申し込みは、基本的に葬儀社が進めてくれます。

葬儀社を通さずに自分で申し込みが可能な場合もありますが、申し込み方法は運営する自治体によって異なります。電話予約やWeb予約などさまざまで、葬儀社を通してしか申し込めない火葬場もあります。霊柩車・ハイヤー・マイクロバスなどの手配や宗教者との日程調整などの段取りもあわせて必要になるため、火葬場の申し込みは自分で進めるよりも、慣れているプロの葬儀社に任せておくと安心です。

火葬場の利用料金は公営と民営で大きく異なりますが、故人の居住地区である自治体によっても異なります。さらに、故人の年齢やご遺体の大きさにも左右されるため、大半の火葬場では年齢ごとの費用が設定されています。

以下の表は公営火葬場と民営火葬場の費用相場です。

| 区分 | 公営火葬場 | 民営火葬場 |

|---|---|---|

| 大人 | 無料〜10万円 | 10万〜20万円 |

| 子ども | 無料〜6万円 | 5万〜10万円 |

| 新生児 | 無料〜4万円 | 4万〜6万円 |

火葬場に到着してからの流れをご紹介します。

葬儀式場から霊柩車やマイクロバスなどで火葬場に移動します。到着したら火葬場の職員に火葬許可証を提出します。

火葬許可証がないと火葬ができないため、忘れずにご持参ください。

火葬炉に納める前に、棺を開けて最後のお別れをします。

故人の顔を見てお別れできる最後の機会になりますが、火葬場によっては棺を開けることを禁止している場合や充分なお別れができない火葬場もあるため、事前の確認が大切です。

炉前読経ができる設備の火葬場では、仏教であれば読経と焼香、神式は玉串奉奠、キリスト式は献花をおこなえます。ただし、火葬場は他家も利用するため、炉前でのお別れは5分〜10分ほどと時間が限定されています。事前に火葬場の規定を確認して、他様に配慮しながら最後のお別れをしましょう。

読経や焼香については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

火葬炉に棺を納め、ボタンを押して火葬を執行します。ボタンは基本的に火葬場の職員が押しますが、地域によっては喪主が押す場合もあります。この時に押すボタンは最終確認ボタンのため、実際に点火するスイッチは資格を持った職員が操作します。喪主が心情的にボタンを押すことに抵抗を感じる場合は、職員に伝えれば交替してもらえます。火葬が執行されたら、参列者が合掌礼拝してお別れをします。

火葬が終了するまでは、休憩室で軽食をとったり同行者と思い出話をするなどしながら過ごします。火葬の所要時間は1~2時間ほどですが、故人の体格や副葬品の種類、火葬炉の種類(台車式とロストル式)によって終了時刻は前後します。

火葬が終了したら収骨室に移動して、骨上げをします。故人の遺骨を箸で挟んで、骨壺に納めていきますが、二人一組で行うなど地域の火葬場によって手順が異なるため火葬場の職員の説明をよく聞いておこないましょう。

骨上げを終えると、骨壺と一緒に火葬済の印が押された火葬許可証が渡されます。火葬済みの印が押された火葬許可証は納骨の際に必要な埋葬許可証になるため、大切に保管しましょう。

骨上げが終了すると、火葬場からマイクロバスなどで初七日法要の会場となる寺院や葬儀場などに移動します。本来、初七日法要は故人が亡くなってから7日目におこないますが、参列者の予定を考慮して葬儀と同日に繰上げておこなう事が増えています。これは「繰上げ初七日法要」と呼ばれています。

火葬場で喪主や遺族は、葬儀社の担当者や火葬場の職員の案内にしたがって動けば問題ありませんが、事前にやることを把握しておくと円滑に動きやすくなります。以下の表で、火葬場で喪主や遺族がすることをご紹介します。

| 火葬許可証の提出 | 火葬場の職員に提出します。 |

|---|---|

| 火葬炉の鍵を預かる | 預かった鍵は火葬終了後に返却するため、失くさないようにしましょう。 |

| ボタンを押す | 火葬場によっては喪主が押します。心情的に難しい場合は相談しましょう。 |

| 休憩室や食事などの手配 | 火葬終了まで参列者が快適に過ごせるようにお茶菓子などを手配します。 |

火葬場の係員や霊柩車の運転手、マイクロバスの運転手などに感謝の気持ちとして心づけを渡す場面があります。心づけを包む金額に明確な決まりはありませんが、一般的な相場は火葬場の係員と霊柩車の運転手が5,000円ほど、マイクロバスの運転手は2,000円ほどになっています。渡す際は、半紙や白封筒、志用の小袋などに包むと失礼にあたりません。ただし、公営の火葬場では心づけの受け取りが禁止されているため、渡さないようにしましょう。

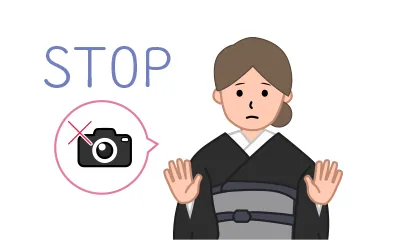

火葬場では、できる限り静かに過ごし、気軽に写真撮影をしないなどの注意点や服装のマナーがあるため、ご紹介します。

火葬場は、他の喪家も利用する公共施設です。稼働率の高い火葬場では、他家と施設内ですれ違ったり、休憩室が共同の場合もあるため、できるだけ静かに過ごしましょう。故人を思うと感極まってしまうこともありますが、火葬場の施設内では他様への配慮も大切です。

故人との最後のお別れの写真を撮影したいと望む方もいるでしょう。しかし、火葬場にはそれぞれ規定があり、写真撮影を禁止している場合もあります。故人を弔う火葬場は神聖な場所であり、他様も利用する公共施設のため、火葬場の規定にしたがって過ごすようにしましょう。

火葬場では喪服を着用します。装飾品は結婚指輪は問題ありませんが、キラキラ光る金属類、金具付きの製品などは避けましょう。ヘアバンドや髪飾りも極力黒で統一します。火葬場の服装のマナーは葬儀式の時と同様のため、火葬場へ向かう際は着替えをせずに喪服のまま移動するとよいでしょう。

ここまで、火葬場の利用方法を中心にお伝えしてきました。火葬場には種類があり、運営する団体や自治体によっても料金や申し込み方法が異なります。火葬場を利用する際のポイントは以下になります。

「みんなが選んだお葬式」では、

家族葬に関するご相談を

24時間365日無料で受付けております。

少しでも不安や心配事があれば

遠慮なくご相談ください。

みんなが選んだお葬式では、厳選審査を経た優良な会社のみをご紹介しています

人をお送りする時、送る側にとってもとても負担が大きいものです。精神面と金銭面の負担がのしかかります。

心から良かったと思えるお葬式を行うためには、あなたのために親身になってくれる葬儀屋さんが欠かせません。

安心の“みんなが選んだお葬式”認定

評価基準を満たし一定数の実績がある健全経営の会社

1に加えて利用者の満足度の高さを裏付けるエビデンスが確認できた会社

2に加えて利用者の満足度を維持向上し改善なども真摯に行っている会社

専門スタッフが150項目以上のポイントを細かくチェック。一定の基準を満たす会社を厳選しています。

第三者の目線から公平な立場でご案内していますので、葬儀社選びに迷う時は遠慮なくご連絡ください。

評価員の調査などにより、常によい緊張感を持ってのサービス提供が期待できます。

※このサイトを通すことで費用が高くなることは、一切ありませんのでご安心ください。

みんなが選んだお葬式で、

後悔のない葬儀を