お葬式

葬儀に参列するときのマナーは?葬儀の流れや出席範囲についても解説

更新日:2022.11.18 公開日:2021.06.22

記事のポイントを先取り!

- 親族の香典の相場は3~10万円

- 通夜振る舞いには参加する

- 香典返しのお礼は不要

葬儀に参列する際に、服装や持ち物に不安はないでしょうか。

葬儀に参列する機会は多くありませんが、遺族の方や故人に対して失礼のないようにしないといけません。

そこでこの記事では葬儀に参列する際の服装や持ち物のマナーについて解説します。

参列と列席の違いにもふれているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- 葬儀に参列した際の流れ

- 焼香の流れと宗派ごとの回数

- 香典のマナーと包む金額

- 数珠の種類・マナー

- 葬儀に参列する際の服装

- 葬儀に参列したときに気をつけること

- 「参列」と「列席」の違いとは

- 葬儀の出席範囲

- 参列できないときには?

- 葬儀に参列したあとのマナー

- よくある質問

- 葬儀に参列のまとめ

葬儀に参列した際の流れ

受付

葬儀の会場に着いたら、受付をします。

受付ではお悔やみの言葉を述べ、香典をお渡しし、記帳を行います。

お通夜の始まる直前に受付を行うのではなく、余裕を持って受付ができるように会場へ到着しておきましょう。

焼香

葬儀会社スタッフの案内に従い自分の順番になったら御焼香を行います。

自分の順番になったら焼香台の前に移動し、ご遺族の方と僧侶の方に一礼をします。

その後遺影に一礼し、宗派ごとに決められている回数焼香をしてから合掌し一礼をしてください。

御焼香が終了したらご遺族に再び一礼をして、自分の席に戻りましょう。

通夜振る舞い

お通夜の後には、通夜振る舞いと呼ばれる食事の席が設けられていることがあります。

もし喪主の方に通夜振る舞いへ誘われた場合には、基本的にお断りするのではなく参列するようにしてください。

通夜振る舞いでは食事をして故人を弔う意味があるので、一口でも良いので必ず食事に口をつけるようにしてください。

長居をするとご遺族の方の負担となるので、一定の時間が経過したら挨拶をして退席するようにしましょう。

出棺

葬儀の最後には、出棺が行われます。

故人の家族、親族以外の方は出棺が故人との最後の別れとなります。

故人への気持ちをしっかりとお伝えして、悔いのないようにお別れしましょう。

火葬

葬儀場を出棺すると、火葬場へと移動し火葬が執り行われます。

火葬炉の前で行われる納めの式は、故人の家族や親族の方が最後の別れをする式でもあります。

納めの式が終了すると火葬が執り行われ、火葬が終了すると骨上げを行います。

精進落とし

火葬が終了すると、最後に精進落としと呼ばれる食事の席が設けられています。

精進落としの席では故人の死を連想させてしまう話題は避けて、故人との明るい思い出話などをするようにしてください。

焼香の流れと宗派ごとの回数

焼香の流れ

焼香の流れは、宗派や寺院などのよって部分的に異なるケースもあります。

しかし、一般的な流れはほとんど共通しているので、通常の焼香の流れについて紹介します。

通常の焼香では、以下の流れです。

- 進行役の案内に従い、焼香台の前よりさらに手前まで進む

- 焼香台に立つ前に、僧侶と遺族に一礼、必要であれば親族にも一礼する

- 焼香台の前まで進み、本尊と故人の遺影に一礼する

- 焼香をして合掌し、再度一礼する

※この際、焼香の方法は宗派によって異なりますので次項を参考にしてください。 - 一歩下がり、本尊と故人の遺影に一礼する

- 進行役の案内または流れに任せて席に戻る

※この際、葬儀の形式によっては退場する場合もあります。

上記はあくまで一例であることから、どうしても不安な方は事前に経験者などに相談しておきましょう。

喪主などでなければ、自分より前に行う方の動きを覚えて真似することも可能です。

焼香などは経験が少ない方も多いので、時間があるようなら事前に調べておくことをおすすめします。

宗派ごとの焼香の回数

焼香について、宗派ごとにちょっとした動作の違いがあります。

仏教の中でも一般的な宗派の場合を紹介しますので、自分の宗派についてだけでも覚えておきましょう。

宗派ごとの焼香の方法は以下の通りです。

- 天台宗…1回または3回、抹香を押しいただいて香炉にくべる

- 真言宗…3回、抹香を押しいただいて香炉にくべる

- 浄土宗…1〜3回、抹香を押しいただいて香炉にくべる

- 臨済宗…1回、抹香を押しいただかずに香炉にくべる

- 曹洞宗…2回、1回目は押しいただき、2回目は押しいただかずに抹香を香炉にくべる

- 日蓮宗…1〜3回、抹香を押しいただいて香炉にくべる

- 日蓮正宗…3回、抹香を押しいただいて香炉にくべる

- 浄土真宗

本願寺派…1回、抹香を押しいただかずに香炉にくべる

大谷派…2回、抹香を押しいただかずに香炉にくべる

高田派…3回、抹香を押しいただかずに香炉にくべる

上記は一般的な作法であり、地域や寺院によってマナーが異なるケースもありますので、不安であれば事前に確認しておきましょう。

また、作法内にある抹香(まっこう)とは、樒(しきみ)の葉などを粉状にしたもので焼香で用いられる粉末状のお香です。

香炉にくべるのは抹香を香炉に落とすことを指し、押しいただくのは抹香を額の高さまで一度持ち上げることを指します。

抹香をつまむ際は、親指・人差し指・中指の3本でしっかりとつまみましょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

香典のマナーと包む金額

不祝儀袋の表書き

香典を入れる不祝儀袋には、「御霊前」などの表書きがあります。

表書きは宗派によって異なります。

表書きの下に氏名を書きます。

表書きや氏名は薄墨を使います。

宗派ごとの表書きは以下の通りです。

- 仏式の表書き:「御霊前」「御香典」

- 浄土真宗の表書き:「御仏前」

- 神式の表書き:「御玉串料」「御榊料」

- キリスト教の表書き:「御花料」「感謝」

水引の種類と結び方

水引の色は包む香典の金額で異なります。

5000円以下の香典を包んだ場合は、水引が印刷されている封筒を使います。

黒白の水引は1~2万円、双銀の水引は3~5万円の香典を包む場合に使います。

水引の結び方は「結び切り」のものを使います。

結び切りには不幸を繰り返さないという願いが込められています。

不祝儀袋の書き方

不祝儀袋の表面には、御霊前などの表書きと氏名を薄墨で書きます。

中袋が同封されている封筒を使う場合は、中袋の裏に香典の金額、住所・氏名を記入します。

金額は大字で書きます。

例えば、5000円の香典を包んだら「金伍千圓」、1万円なら「金壱萬圓」と書きます。

香典の相場

香典の金額は年齢や故人との関係性で異なります。

故人が身内だった場合は3~10万円、身内以外の友人や知人であれば5000~1万円が香典の相場です。

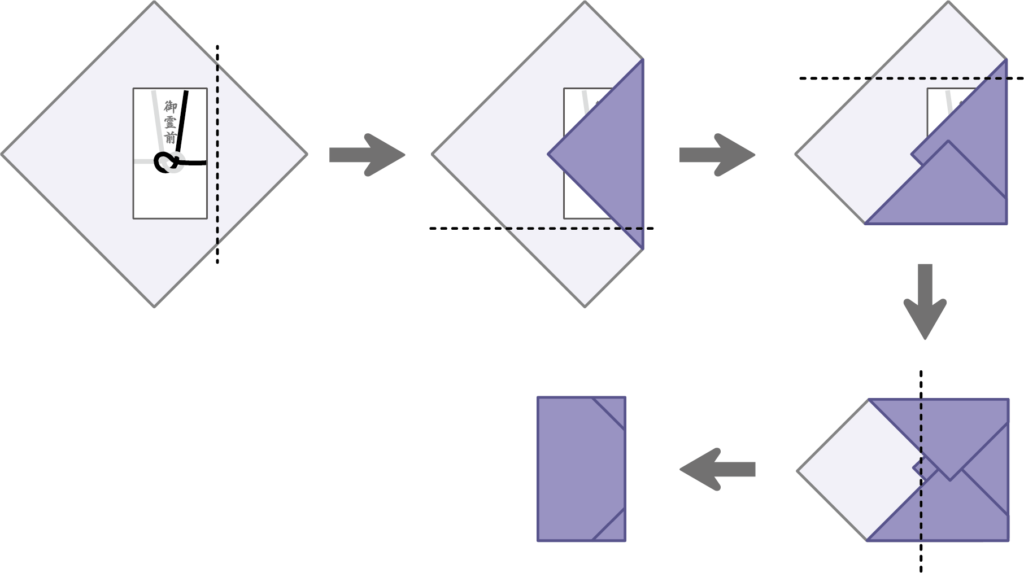

袱紗(ふくさ)の包み方

受付で香典をお渡しする場合、まずは袱紗から香典を取り出す必要があります。

袱紗に包んだまま香典をお渡しするとマナー違反となるので必ず袱紗から取り出してください。

袱紗から香典を取り出したら袱紗を香典の下に敷いて、両手で香典を持ち、表書きが受け付けの方へ向くようにしてお渡しします。

香典をお渡しする際には一言お悔やみの言葉を添えるようにしてください。

数珠の種類・マナー

数珠にはさまざまな種類があることをご存知でしょうか。

宗派や用意する方の性別などで種類が異なりますので、しっかりと把握しておくことも大切です。

その他、注意点についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

数珠の種類

数珠は詳細に分別すると多様な種類がありますが、大きく分ければ2種類となります。

宗派ごとに推奨される本式数珠と、基本的に宗派を問わない略式数珠とがあります。

日本では仏教が盛んであるものの、信仰する宗派は人それぞれです。

自分の家族だけであれば同じ宗派ということもありますが、知人の葬儀に参列すると宗派が違うことも少なくありません。

そのため、自分の信仰する宗派の本式数珠とどの宗派でも使える略式数珠の2種類を用意しておくと安心です。

男性用の数珠

数珠は、略式数珠であっても男女兼用となるものがありません。

誤って購入してしまうこともあるかもしれませんが、基本的には性別ごとの数珠を用意する必要があります。

性別ごとに定められた数珠の違いは大きさにあり、男性用であれば数珠の珠ひとつが10mm以上のものになります。

購入の際にはこれ以上のものもありますので、自分の手に馴染むものを選ぶと良いでしょう。

女性用の数珠

性別ごとに数珠は定められていますので、女性用のものもあります。

女性用の数珠では、珠ひとつあたり8mm以下のものが適切です。

購入の際はこれ以下のものもありますので、自分の手に馴染むものを選ぶと良いでしょう。

数珠の持ち方

仏教では、極楽浄土と現世のふたつの世界があるとされています。

そして、人間の手に置き換えると左手が極楽浄土、右手が現世を表すとされています。

葬儀などで行われる合掌は、ふたつの世界をつなぎ合わせる意味合いがあるのです。

数珠の珠は煩悩を払ってくれる仏様であるという考え方もあるため、基本的には極楽浄土を意味する左手にかけるのがマナーです。

そして、祈りの際などに右手を輪に通すことで世界をつなげ、故人と現世の遺族らをつなげます。

基本的には左手にかけて持ち、合掌の際に両手を輪に通すと覚えておきましょう。

この際、数珠についている房は下側にくるようにしてください。

また、上記はあくまで略式数珠に限り、宗派ごとで数珠の種類も持ち方も異なるので、本式数珠を利用する際は事前に調べておきましょう。

数珠の色

数珠の色に関して、略式数珠においては決まりなどがありません。

そのため、基本的には素材の色そのままで選ぶこととなるでしょう。

本式数珠では素材も定まっているケースが多いため、それに伴って色も定まっているケースがほとんどです。

本式数珠を用いる際はしっかりと確認しておき、誤った数珠の選択をしないようにしましょう。

数珠の貸し借りはしない

数珠には、個人を守るためのお守りとした見方もあります。

そのため、各個人が持つことで効果を発揮することから、基本的に貸し借りをしないことがマナーとなっています。

これは、仮に家族であっても適用されるルールになりますので、自分用の数珠を事前に用意しておくようにしましょう。

無理に本式数珠を用意する必要はありませんので、可能な範囲で略式数珠を用意しておくことをおすすめします。

葬儀用の数珠を使う

昨今では、数珠を模したブレスレットなどのアクセサリーも出回っています。

日常で数珠を模したものを使うこと自体に問題はないのですが、葬儀などの正式な場で装飾用のものを使うのは避けましょう。

基本的に、葬儀用として用意されている正式な数珠を使うのがマナーです。

略式数珠で大丈夫ですので、必ずひとつは正式な数珠を用意しておいてください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

葬儀に参列する際の服装

葬儀の参列者は、準喪服か略喪服を着用します。

葬儀では準喪服が基本ですが喪主に「平服で構いません」や突然の訃報で喪服が用意できなかった場合は略喪服を着用します。

男性の準喪服

男性の準喪服は、光沢のないブラックスーツです。

シャツは白の無地で、ネクタイや靴、靴下は黒で揃えましょう。

アクセサリーは結婚指輪以外は外しましょう。

女性の準喪服

女性の準喪服は、光沢のない黒のワンピースやアンサンブルです。

肌の露出は少なくし、結婚指輪以外のアクセサリーは外しましょう。

しかし、パールのネックレスやイヤリングはつけても問題ないです。

男性の略喪服

男性の略喪服はダークグレーのスーツで、シャツは白、ネクタイは黒の無地か織り柄になります。

靴下や靴は黒か、落ち着いた色のものにしましょう。

女性の略喪服

女性の略喪服は、黒かグレーや紺などの暗めな色のワンピースかスーツです。

準喪服と同様アクセサリーは外しておきましょう。

子どもが葬儀に参列する際の服装

葬儀では基本的に、準喪服を着用するのがマナーとされています。

しかし、これは主に大人に対するマナーであり、学生であれば学生服を着用するのがマナーです。

もし就学していない子どもなどがいる場合は、子ども用の喪服があるのか考えてしまう方もいるでしょう。

しかし、小さな子どもには明確な喪服というものが存在しません。

あまり派手になりすぎない服装であれば、基本的にどのような服装でも問題ないのです。

男の子であれば、白いシャツに地味な色合いのズボン、靴はローファーでもスニーカーでも問題ありません。

女の子であれば、黒のワンピースやブラウス、地味な色合いのスカート、黒のパンプスなどで良いでしょう。

スカートなどは膝が隠れる程度のものを選び、子どもに不自由がない程度で肌の露出も避けるのが無難です。

服装選びに悩んだ場合などでは、衣料品店などで店員に尋ねることで教えてもらうこともできるため、相談してみるのも良いでしょう。

葬儀に参列したときに気をつけること

遺族へのお悔やみの言葉

遺族の方へのお悔やみの言葉は「御愁傷様です。」「心からお悔やみ申しあげます」などを使いましょう。

遺族に声をかけるときは「くれぐれ」などの重ね言葉や死を連想させる忌み言葉は控えましょう。

また、直接亡くなった理由も聞くのも配慮に欠けるので控えましょう。

生死の直接的な表現は控えましょう。

私語を控える

近況などの個人的な話は葬儀の会場では控えましょう。

知り合いと話をする場合は、会場の外や、葬儀の後に会場の外でしましょう。

また遺族の方との長話も控えめにして、簡潔にお悔やみを伝えましょう。

通夜振る舞いには参加する

通夜振る舞いには、故人を供養する意味があるので、通夜振る舞いに招待されたら参加するようにしましょう。

時間がないなどの事情があっても、箸をつけるだけでもしてから帰りましょう。

また、長居も遺族の方の負担になるので控えましょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

「参列」と「列席」の違いとは

訃報を受けて葬儀に出席する場合、「参列」という言葉と「列席」という言葉どちらを使うと正しいのでしょうか。

参列と列席という言葉はどちらも「故人の葬儀に出席をする」という意味なのですが、使用する人の立場によって使い分けられています。

ここでは参列が使われる場面と列席が使われる場面について解説をするので、参考にしてください。

参列が使われる場面

「参列」という言葉は主に故人の知人の方や友人の方などが葬儀に参加する場合に使われることが多く、葬儀へ招かれる側の方が使用することが一般的です。

参列という言葉を使うことでより丁寧に葬儀へ参加することを表し、ご遺族の方への敬意を表す意味が込められています。

列席が使われる場面

「参列」が葬儀へ招かれる側の方が使用するのに対して、「列席」は喪主など葬儀を執り行う側の方が使用する言葉とされています。

喪主の方やご遺族の方が葬儀に参加されている方に対して挨拶をする際やご案内をする際に使用する言葉となっています。

スポンサーリンク葬儀の出席範囲

葬儀に参列する場合、葬儀に参列するタイミングも重要なポイントとなります。

葬儀に参列するタイミングは故人との関係性によって異なります。

ここでは故人との関係性と葬儀に参列するタイミングについて詳しく解説をするので、ぜひ参考にしてください。

故人と特別親しかった場合

故人の方が親族であったり、故人と特に親しくしていた方の場合、お通夜と葬儀のどちらにも参列するのが一般的です。

お通夜は故人の身内や親族、親しくしていた方が故人との最後の一夜を過ごすために行われる儀式となっています。

そのため故人と特別親しくしていたのであればお通夜から参列して、故人の霊を慰めるといいでしょう。

仕事関係の場合

故人との関係が仕事上での関係であれば、お通夜からではなく葬儀のみ参列するといいでしょう。

先程も解説した通り基本的にお通夜は故人と親しくされていた方が参列をするので、あまり親しい関係でないのであれば葬儀のみ参列すれば問題ありません。

都合がつかない場合

仕事の関係などによりどうしても都合がつかない場合には、都合がつく方のみの参列でも問題はありません。

お通夜は夜に行われる事から、最近では昼間行われる葬儀に参列することが出来ない方がお通夜のみ参列するといったパターンも増えてきています。

葬儀へ参列し弔意を伝えることが重要なので、参列出来る式へ参列するようにしましょう。

葬儀プランによっては招かれないケースも

葬儀にはいくつかのプランが存在しており、葬儀プランによっては葬儀へ招かれない場合もあります。

一般葬と家族葬で出席の範囲がことなるので、事前にどのプランで葬儀が行われるのか確認しておく必要もあります。

以下に一般葬と家族葬の出席範囲をご紹介するので、チェックしてみてください。

一般葬の出席範囲

一般葬の出席範囲は、直系の親族、伴侶の三親等以内の親族、親しくしていた友人、仕事関係の方とされています。

またこの他に町内会の方などが出席することもあり、故人と関係のあった方が出席することが多いです。

家族葬の出席範囲

家族葬の場合、故人の両親、子供、子供の家族、故人の兄弟や姉妹など家族や親族のみが出席することが多いです。

故人と特に親しくして友人の方の場合、ご遺族の方から出席を依頼されることもあります。

一般葬と違い、故人と関係のあった全ての方が葬儀へ出席するわけではないので注意しなければいけません。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

参列できないときには?

訃報を受けたものの、仕事などによりどうしても葬儀に参列できないことがあります。

どうしても葬儀に参列出来ない場合には、香典だけ渡す、香典を郵送する、弔電を打つなどの方法で弔意を伝えることが可能です。

以下に葬儀に参列出来ない場合の弔意の伝え方をいくつかご紹介するので、こちらも参考にしてください。

香典だけ渡す・郵送する

葬儀に参列出来ない場合、香典だけをお渡ししたり、香典を郵送して弔意を伝えることができます。

受付で香典を直接渡せない場合には、代理の方に香典を渡してもらうことも可能です。

香典を郵送するのであれば、現金書留で送る必要があります。

現金書留封筒に香典袋を入れて香典を郵送するようにしてください。

弔電を打つ

葬儀に参列出来ない場合には、弔電を打つことでも弔意を伝えることが可能です。

各電報サービスを利用して、弔電を手配するといいでしょう。

弔電を打つ際には、忌み言葉や重ね言葉を使用してしまうとマナー違反になります。

これらの言葉を含まない文章を考えるようにしてください。

供花・供物をおくる

供花や供物を送ることでも弔意を伝えることは可能です。

注意点として、家族葬などの場合は供花や供物を辞退されていることがあります。

もし辞退されているのに供花や供物を送ってしまうとご遺族の方に迷惑をかけてしまうので、事前に確認するようにしてください。

後日弔問することも可能

葬儀が終了した後に、日を改めて弔問をして弔意を伝えることもできます。

弔問をする場合、ご遺族の方に事前に連絡をして弔問の許可を得る必要があります。

連絡をせず突然弔問をするとご遺族の方の負担にもなので、必ず連絡をしてから弔問をするようにしてください。

葬儀に参列したあとのマナー

葬儀に参列後、ご遺族の方から香典返しや喪中はがきをいただくことがあります。

これらの物をいただいた際の対応にもマナーが存在しており、正しく対応する必要があります。

以下に香典返しをもらった際と喪中はがきを受け取った際の対応を解説するので、こちらも覚えておきましょう。

香典返しをもらった際の対応

基本的には香典返しを貰った場合、お礼や返事をする必要はないとされています。

どうしてもお礼をお伝えしたい場合には、電話またはお礼状で気持ちをお伝えするといいでしょう。

お礼をお伝えする際には、重ね言葉や忌み言葉を使用しないように注意が必要です。

喪中はがきを受け取った際の対応

喪中はがきを受け取った場合、その相手の方に年賀状を送ることは控えなければいけません。

相手の方に弔意の気持ちをお伝えしたい場合には、松の内が明けてから寒中見舞いを送るようにするといいでしょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

よくある質問

Q:参列と列席の違いは?

A:参列は葬儀に招かれた側の参列者が使います。

列席は喪主などの葬儀に招待する側が使います。

Q:葬儀に参列する人はどこまでの間柄?

A:一般葬では、直系の親族、伴侶の三親等以内の親族、親しくしていた友人、仕事関係の方が参列者として招かれます。

Q:葬儀に参列できなかったら?

A:弔電を打ったり、お供え物を送ることで、お悔やみを伝えます。

スポンサーリンク葬儀に参列のまとめ

今回は葬儀に参列するときのマナーについて解説してきました。

内容をまとめると以下の通りです。

- 香典袋の表書きは薄墨で書く

- お悔やみの言葉で忌み言葉は使わない

- 葬儀に参列する際は準喪服を着る

- 家族葬の参列者は家族や親族のみで行う

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2023.12.06

葬儀後の労いの言葉には何がある?遺族に声をかける際の注意点も解説

お葬式

更新日:2025.05.19

親戚に対してのお悔やみの言葉はなんと伝える?避けるべき言葉や挨拶とは

お葬式

更新日:2024.03.28

義理の祖母の葬儀には参列するべき?お悔やみの言葉についても解説

お葬式

更新日:2022.11.19

喪服で電車に乗るのはマナー違反?喪服が気になる場合の対応も紹介

お葬式

更新日:2022.11.19

喪服はネックレスなしでもいい?知っておきたいネックレスの選び方

お葬式

更新日:2025.05.15

【例文付き】葬儀で孫が挨拶を行うときのマナーは?文章構成や弔辞の書き方についても解説