お葬式

神葬祭の50日祭の意味は?50日祭の内容や事前準備、参列者のマナーも紹介

更新日:2023.11.27 公開日:2022.01.18

記事のポイントを先取り!

- 故人を守護神として神棚に移す

- 参列者は玉串料を持参する

- 仏式の言葉を使わないよう注意

日本の葬儀は主に仏式ですが、神道の葬儀である神葬祭とその後に行われる50日祭についてご存知でしょうか。

神葬祭の後に行われる50日祭で何が行われるのか知っておきましょう

この記事では、神道の50日祭について詳しく説明していきます。

この機会に50日祭がどんなものか覚えておきましょう。

参列者のマナーについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

50日祭とは

50日祭とは、神葬祭の50日後に行われる神道の儀式のことです。

神葬祭は葬儀に当たるため、その50日後に行う50日祭は仏教の四十九日法要と同じような位置付けです。

神式では、50日祭を終えると忌明け(きあけ)とされています。

忌明けとは、故人が亡くなってから特定の期間が過ぎたことや、その特定の期間の終わりを意味します。

忌明けを過ぎるまでを忌中(きちゅう)と呼び、故人を偲ぶ期間としてお祝い事や目立つ行動は慎むことになっています。

なお神道では、死ぬことは穢れ(けがれ)とされているため、神葬祭も50日祭も神社では行われません。

神社には神様がいるため、穢れを持ち込まないように神葬祭、50日祭ともに自宅や斎場で行われます。

50日祭をなぜするのか

50日祭をなぜするのかというと、亡くなった故人を神として家の神棚に祀るためです。

神道では、人は亡くなった後に神様になって家を守るとされています。

その家を守る守護神になるタイミングが50日祭なのです。

また、神葬祭の翌日や10日、20日、30日、40日後にそれぞれ儀式が行われます。

50日祭は、神葬祭後の儀式一連の終わりを意味し、一つの区切りとしての役割もあるのです。

50日祭の内容

50日祭の内容は神社や地域によって違いがみられるため、神官への事前の確認が必要です。

しかし50日祭の内容、儀式の流れは多くの場合、以下のような手順で行われます。

合祀祭

合祀祭(ごうしさい)とは、故人の霊を正式に神棚に移す儀式です。

故人の霊は合祀祭の前まで仮霊舎(かりのみたまや)という仮の祭壇に祀られます。

かつては50日祭以降の夜間に行われていました。

また、現在では合祀祭を50日祭まで待たずに前倒しで行うケースもあるようです。

献饌

献饌(けんせん)とは、故人へのお供え物をすることです。

献饌でお供えされるものには、酒や塩、米、海産物に加え生前故人が好きだったものなどがあります。

参列者が持参するお供え物には、果物やお菓子の詰め合わせが選ばれます。

また、御供物料としてお供え物ではなく、香典のような現金を用意する参列者もいます。

祝詞奏上

祝詞奏上(のりとそうじょう)とは、祝詞という文章を神に捧げる儀式のことです。

祝詞の文面は神様への感謝と敬意を伝える内容です。

玉串奉奠

玉串奉奠(たまぐしほうてん)とは、玉串を祭壇に捧げる仏教でのお焼香にあたる儀式です。

玉串とは、榊の枝に紙製の飾りを結んだもので、お焼香のように参列者が順番に玉串を祭壇に捧げます。

玉串奉奠は喪主から行い、次いで遺族、親族、友人という順で行うのが一般的です。

直会

直会(なおらい)とは、神に捧げたお供え物を神棚からおろして、参列者全員でいただくことです。

直会は、神への捧げ物を頂戴することで、神との結びつきを強くし、その力を分け与えられるとされています。

会食形式で行われる直会では、故人について参列者同士で偲び語り合う場としての役割もあります。

清祓いの儀

清祓いの儀とは、故人の命日から神棚に貼られている白い紙をはがすことです。

神棚を封じていた白い紙がはがれることで忌明けとされ、遺族は通常の生活に戻ります。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

50日祭までに必要な準備

家族を亡くしてから神葬祭まではなにかと慌ただしいものです。

また、神葬祭から50日祭にかけても、色々と必要な準備があります。

50日祭は、故人にとっても残された遺族にとっても、ひとつの大きな区切りです。

必要な準備を以下にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

神官と当日の予定を相談する

まずは神官と当日の予定を相談しましょう。

50日祭は神官と遺族が一緒に行うため、どちらかの予定が合わない場合は執り行えません。

都合が悪い場合は、日程がズレても問題ありませんので、事前によく相談しましょう。

参列者の都合も考慮すると、50日祭前の週末に行うケースが多いようです。

そのためか、土日に儀式を抱えた神官が多いためなるべく早めに相談するとよいでしょう。

案内状を送る

50日祭に参列していただく親族や関係者に案内状を郵送します。

当日のひと月前くらいであれば予定を調整しやすいため、案内状を送るタイミングとして適しています。

案内状には、出席か欠席かを返送してもらうために、往復ハガキを使います。

50日祭当日の人数を把握することを考え、返信には期日を設けておくとあとの段取りが進めやすくなります。

祭祀料を用意する

祭祀料(さいしりょう)とは、神道の儀式で神官に支払うお金のことです。

祭祀料は、仏教の法要で僧侶に渡すお布施と同じ位置付けです。

50日祭でも祭祀料は必要で、相場は3〜5万円程度とされています。

封筒の表書きには「御祭祀料」か「御礼」と書いてください。

食事会場を予約する

50日祭の後に行う食事会場を予約します。

おおよその人数で早めに会場を予約して、参列者の人数が決まったらお店に連絡して調整してもらいます。

予約する際には、いつまでに最終人数を連絡すればよいかを確認しておくとよいでしょう。

引き出物を用意する

参列する人の数がわかったら、人数分の引き出物を用意します。

引き出物におすすめの品は「消えもの」と呼ばれる消耗品です。

日常生活で消費する洗剤や、食べるとなくなる食品やお菓子などが消えもののなかでもおすすめです。

50祭当日の服装

50日祭当日の服装は、基本的に仏教の四十九日法要と同じ服装が適していると言われています。

男性と女性それぞれの服装について以下にまとめましたので、参考にしてください。

男性の服装

基本は黒のスーツに白いシャツ、ネクタイや靴下は黒色でそろえてください。

50日祭に招待される案内に「平服でお越しください」という記述があった場合も、黒スーツを着用して参列してください。

派手なアクセサリーなどせず、地味な服装を心がけるとよいでしょう。

女性の服装

女性の服装も、黒色をベースにした組み合わせが無難です。

黒無地のワンピースやスーツに、光沢のない黒のパンプスを履きます。

肌の露出を控えて、アクセサリーも必要最低限におさえましょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

参列者の参列マナー

ご自身の関係者の神葬祭に参列した場合、50日祭への招待が届くかもしれません。

50日祭へ参列する場合、最低限おさえておきたい参列マナーがいくつかあります。

日本の弔事関連の儀式の多くは、仏式の法要が割合的に大きいです。

そのため、神式の儀式に慣れていない、初めて参列するという方もいることでしょう。

参列マナーがかわらないと、知らないうちにマナー違反や失礼にあたる行為をしてしまうかもしれません。

そこで代表的な50日祭の参列マナーをそれぞれ解説します。

参列を控えている方もそうでない方も、この機会にマナーを覚えておきましょう。

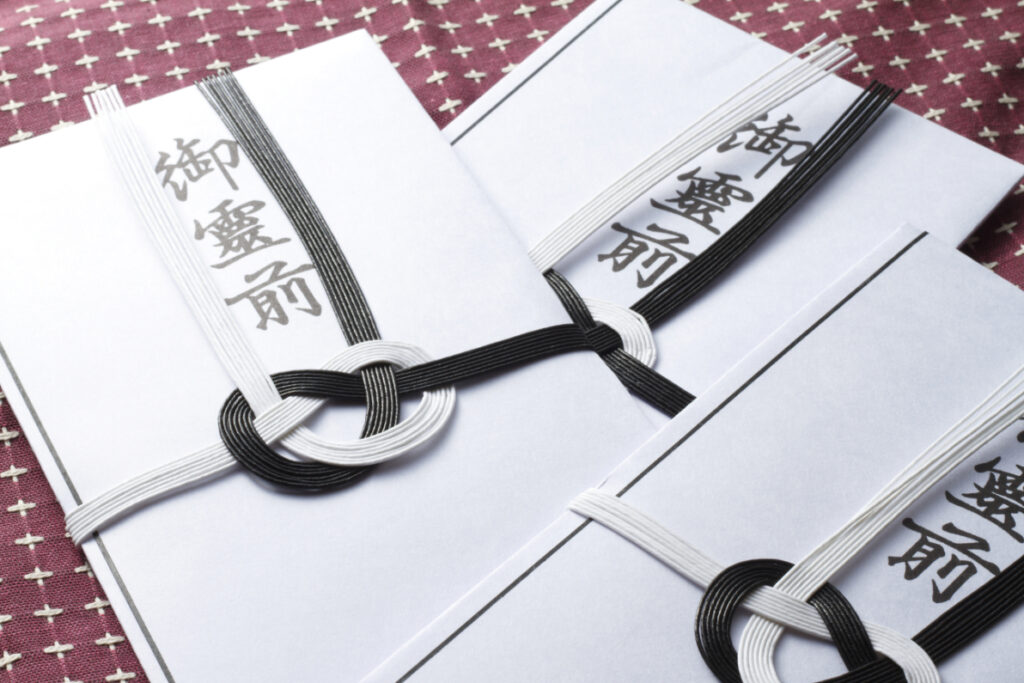

玉串料

玉串料とは、仏教でいうところの香典のことで、故人への供養のために包むお金です。

神式の場合は、玉串料として、参列する際に持参します。

持参する不祝儀袋の表書きには、「御玉串料」や「玉串料」「弔慰金」と書きます。

表書きは毛筆もしくは筆ペンで書きますが、墨は濃墨ではなく薄墨で書いてください。

薄墨を使う理由は仏教と同じで、大切な人を亡くした悲しみの涙で墨が薄くなるということが由来とされています。

また、玉串料はご自身と故人との関係性により金額相場が異なります。

玉串料の相場は以下の通りです。

| 祖父母 | 1万~3万円 |

| 父母 | 5万~10万円 |

| 兄弟姉妹 | 1万~5万円 |

| 親戚 | 1万円 |

| 職場関係・友人 | 5000~1万円 |

服装のマナー

参列者の服は、仏教の四十九日法要と同様の服装であれば問題ありません。

黒のスーツやワンピースをベースに、派手なアクセサリーや露出を避けた服装を心がけてください。

言葉遣いのマナー

50日祭は神道の儀式なので、仏教で用いる言葉はマナー違反にあたります。

言葉遣いでマナー違反となるものは以下の通りです。

- ご冥福をお祈りします

代わりに「御霊の平安をお祈りします」と言います。

- 成仏、往生、線香

成仏、往生は仏教由来の言葉です。

また神道では線香をあげることがないので、注意が必要です。

お供え物は何が良い?

お供え物にもマナーがあるため、おすすめの品を用意します。

おすすめのお供え物は、以下の通りです。

- 米

- 餅

- 魚

- 野菜

- お菓子

- 果物

- 酒

50日祭以降の法事・法要は?

神道の50日祭は、神葬祭後の一つの区切りとされています。

しかし、故人を供養する法事・法要は50日祭以降にも予定されます。

50日祭以降の法事・法要を以下で紹介します。

百日祭

故人の命日から100日を目安に行われる儀式です。

神官を招き行われますが、50日祭より小規模で行われます。

一年祭

故人の命日から1年後を目安に行われる儀式です。

仏教の一周忌と同じタイミングで行われます。

初盆

初盆とは、故人が亡くなって初めて迎えるお盆のことです。

しかし神道に初盆はなく「初盆祭」や「新御霊祭(あらみたままつり)」が執り行われます。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

神葬祭の50日祭まとめ

ここまで神葬祭や50日祭の情報や、50日祭でのマナーなどを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 神葬祭は神道の儀式で、そのひとつに命日から50日後に行われる50日祭がある

- 神葬祭は仏教でいうところの葬儀、50日祭は四十九日法要にあたる

- 50日祭では、合祀祭や献饌、祝詞奏上などの儀式が行われる

- 仏式の言葉を使うのはマナー違反となるので注意する

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2023.06.06

真言の意味や効果とは?覚えておきたい真言についても紹介

お葬式

更新日:2024.04.04

天理教の葬儀の費用相場はいくら?葬儀の特徴・流れ・マナーを説明

お葬式

更新日:2024.04.13

葬儀で神主さんへのお礼が必要なタイミングは?使う封筒などを解説

お葬式

更新日:2025.06.20

天台宗の葬儀とは?特徴や流れ、マナー・お布施についても解説

お葬式

更新日:2022.01.18

神葬祭の祭壇には何が必要?正しい飾り方や神葬祭の流れを解説

お葬式

更新日:2022.05.18

氏子ってどういう意味?神社との関係や檀家との違いも解説