法事法要

お盆の時の服装はどうする?初盆とお盆での服装の違いやマナーを解説

更新日:2024.01.24 公開日:2022.04.11

記事のポイントを先取り!

- 通常のお盆に着るべき服装は普段着だが初盆では喪服

- 子供の喪服は制服がなければ買えるように準備をしておく

- 初盆のお供え物はマナーに配慮したものを

お盆の時にはどのような服装で参加するのが良いのでしょうか。また、初盆とお盆がありますが、それぞれに最適な服装が決まっているのものなのでしょうか。さらに、服装を選ぶ際のマナーなどについての疑問に対しても詳しく説明しています。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

お盆と新盆とは

お盆は毎年行われますが、「新盆」という言葉もあります。

お盆と新盆の違いについて、以下に詳しく解説します。

お盆とは

御先祖の御霊を供養する日をお盆と言います。

御先祖、亡くなられた方々が苦しむことなく成仏できるように供養をすることがお盆の目的です。

お盆の期間は、7月または8月の13日から16日までの計4日間です。

新盆とは

これにはお盆の成り立ちが関係してきます。

本来、日本のお盆は7月であると言われており、その由来となる話として、お釈迦様に関連する話があります。

お釈迦様の弟子に「目連尊者(もくれんそんじゃ)」という人物がいました。

目連尊者は亡き母親が地獄へと落ちて、逆さ吊りにされて苦しんでいることを知ります。

そこで目連尊者はお釈迦様へと相談したところ、「僧侶の夏の修業が終わる7月15日に多くの施しをすることで、母親は救われる」と説きました。

目連尊者はその教えに従って、7月15日に夏の修業を終えた僧侶たちを招いて、たくさんのお供え物を添えて母親を供養したところ、その徳によって母親は極楽往生することができたそうです。

この由来から、日本のお盆は元々7月であると言われています。

ではなぜ8月にお盆を行う地域が多いのかと言うと、明治維新の頃に、政府が日本の暦を世界の暦の基準に合わす目的でに行った「改暦」によって、日本の7月15日は30日ずれて8月15日となりました。

東京などの一部の地域はその改暦に対応し、本来のお盆の時期を早めて7月15日をお盆としました。

この7月に行うお盆のことを「新盆」と言います。

逆に、農業の繁忙期と重なるなどいった理由によって改暦に対応できず、30日ずれた8月15日をそのままお盆とした地域が多いのですが、全国的にも多い8月に行うお盆の事を「旧盆」と呼びます。

さらに「新盆」はもう一つ、全く違う意味で用いられます。

四十九日の忌明け後に行う初めてのお盆のことも「新盆」と呼びますので、混同しないように注意しましょう。

ここでは、主に四十九日の忌明け後に行う初めて行う「新盆」についてご紹介していきます。

このように、一言にお盆といってもその成り立ちや意味は様々あることがわかります。

お盆に着るべき服装

お盆に最適な服装とはなんでしょうか。

それぞれのシーンに合わせて詳しく解説します。

お盆だからといって特別に気をつけて着なければならないことはないと伝えてください。

その上で、それぞれのシチュエーションに合わせてどういった服装や持ち物をすべきか簡単に説明して下さい。

お墓参りをするとき

お墓参りをする時の服装に関しては、特に決まりはありません。

そのため普段着であっても問題は無いです。

ただし、あまりに派手な服装や、露出の多い服装は適切ではありません。

また、毛皮などは「殺生」を連想させるためNGです。

お墓の掃除を行うとき

動きやすく、掃除によって汚れても問題のない服装を選びましょう。

水に濡れることもありますので、乾きやすい素材を選ぶのもポイントです。

また、お墓の場所によっては虫刺されの予防をする必要も出てきますので、その場合は長袖長ズボンを着用しましょう。

お客様が訪ねてきたとき

通常のお盆に、お客様を招く側の服装については特に決まりはありません。

普段着でも良いのですが、派手な色やデザインの服は避けるべきです。

そのため、普段着の場合であっても地味目に仕上げることを意識しておくことが無難です。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

初盆に着るべき服装

初盆での服装は、お盆とは違いますので予め確認しておきましょう。

以下に詳しく解説しています。

遺族側、参列者側でそれぞれ注意点を詳しく説明してください。

また参列者側は特に「平服」という服装がどういう服装なのかについて簡単に触れながら説明してください。また、アクセサリーに関してもどんなものが適しているかなどに触れて説明をお願いします。

遺族側

基本的には葬儀と同じ喪服を着用することが一般的です。

注意点として、参列者側の服装よりも軽くならないように気をつけることです。

男性はダークスーツが基本で、インナーのカッターシャツには無地の白色を選び、黒などの目立たないネクタイを着用しましょう。

女性は黒や紺などの暗めのスーツを選び、ワンピースでも問題はありませんが、肌の露出が押さえられたデザインのものにしましょう。

靴はヒールでなくても良いです。

参列者側

参列者は礼服か喪服を着用することが基本です。

遺族側からの案内状に「平服でお越しください」と書かれていることがあります。

平服についての注意点は、決して普段着ではないということです。

平服とは、喪服や礼服よりも少しカジュアルな服装というニュアンスです。

そのため、Tシャツなどのラフな格好で参列しないようにしましょう。

服装以外にお盆で気をつけるべきマナー

お盆は故人を悼む行事であるため、服装以外にも守るべきマナーがあります。

以下に詳しく解説します。

相場に関しては、具体的に数字をしっかりと明記してください。また、表書きに関しても文言の内容や水引の形や色に関しても触れて説明してください。

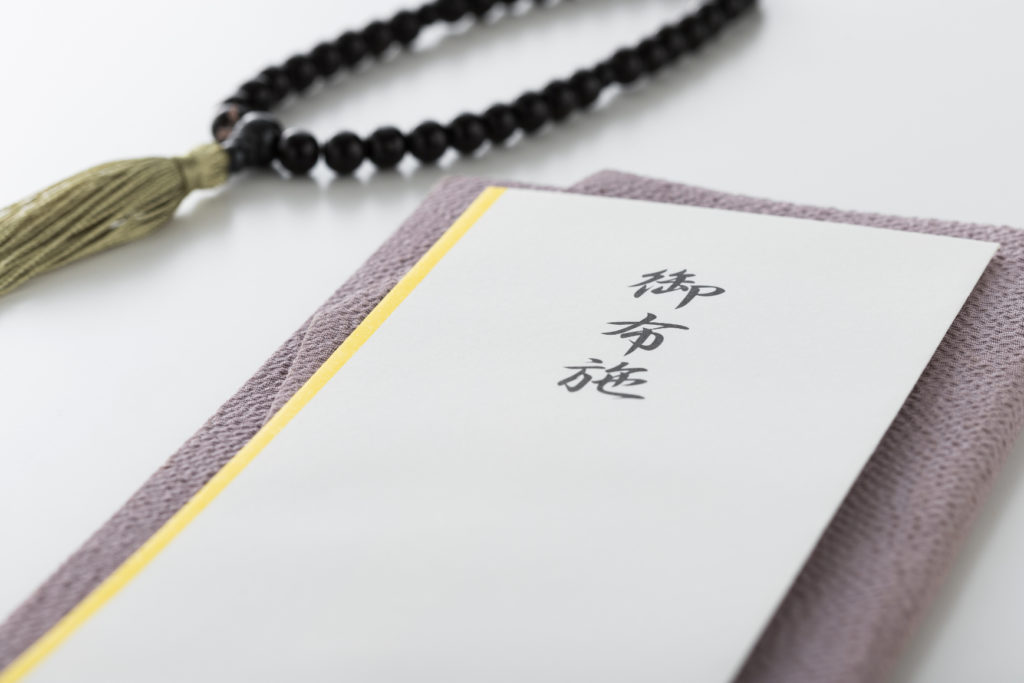

お布施の相場

お布施の相場は、厳密には宗派ごとに細かく変わり、1万円から3万円が一般的です。

さらに、新盆と通常のお盆によって変わるお布施の相場について解説します。

新盆のお布施の相場は4万円~5万円です。

四十九日の忌明け後に初めて迎える盆のため、大人数で手厚く供養することが多く、このような相場となっています。

次に通常のお盆の相場ですが、5千円~3万円あたりとなります。

新盆と比較すると、縮小規模によって執り行うことが多く、相場が低くなるのが一般的です。

表書きについて

お盆のお布施の表書きですが、お通夜や葬儀の際の表書きとは違う点に注意しましょう。

お通夜や葬儀では「御香典」と書くことが通例ですが、四十九日を過ぎた初盆および盆の場合、お布施の表書きは「御仏前」となります。

仏教では、四十九日目に亡くられた方が「仏」となり、あの世へ旅立たれるとされることから「霊」という言葉は用いず「御仏前」と書きます。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

子供の喪服はどうしたら良いのか?

いざという時に迷うのが、子供の喪服についてです。

大人の基本的な服装として、喪服など控え目な色を選ぶことから、子供についてもそれに相応しい服装で参列することが望ましいです。

また、一言に子供といっても年齢層は様々です。

ここでは子供の世代別に、適した服装について詳しく解説します。

それぞれ制服がある時は制服が基本であること、注意すべきポイントなどを以下のURLや自分で調べてまとめてください。

幼児~小学生

おそらく、もっとも困るのが幼児や小学生の子供に選ぶ服装でしょう。

幼稚園や小学校に指定の制服があれば、それを着用して参列できますが、その指定がなく私服の幼稚園や小学校が多いと思われます。

万が一の際に備えて喪服を用意していても、子供の場合は大人とは違ってどんどん大きくなるため、定期的に備えておくのは負担です。

対策として、予めすぐに購入できる店を抑えておくことがポイントになります。

最近ではファストファッションが普及しており、身近にお手頃な価格で購入できるお店があります。

事前に買っておくのではなく、訃報を受けた際にすぐに買いに走れる店を確保しておくことで慌てずに済みます。

子供の場合に選ぶ服も、目立たない色合いのものが基本です。

例えば小学生の男の子の場合は、白やダークカラーのポロシャツや、黒などダークカラーの長ズボンに、同じく黒などダークカラーのブレザーがあれば尚良いです。

小学生の女の子の場合は、基本的には男の子と同じで、スカートをダークカラーのもので着用します。

幼児の場合はロンパースを着用する場合もあるので、色をダークカラーやヌードカラーのものにすれば問題ありません。

いずれも靴下は黒か無地の白を選びましょう。

靴はスニーカーでも構いません。

中高生

中高生は指定の制服がある場合、その制服を着用しましょう。

もし制服が無い場合は、男の子はダークカラーのブレザーにスラックス、白いシャツが基本です。

女の子はダークカラーのワンピースや、アンサンブルをスカートに合わすなどすれば違和感はありません。

大学生

大学生は基本的に制服が無い場合がほとんどです。

子供の中でも大人に近いため、大人同様の喪服を着用するのが適しています。

初盆でのお供え物の注意点

初盆での香典やお供えものについて、香典であれば金額相場。お供え物の話であればどう言ったものがお供えものとして適しているか簡単に説明してください。

初盆のお供え物は、一体何が適しているのでしょうか。

せっかくお供えするのであれば、故人にも遺族にも喜んでもらいたいものですし、逆にマナー違反になるようなものをお供えしてしまうような事は避けるべきです。

悪気は無かったというレベルではフォローできないほどに、初盆は大切な儀式です。

失敗しないように正しい知識を身に付けておきましょう。

まず、初盆のお供え物の基本は「五供(ごくう)」からきています。

その5つについて以下に解説します。

香

線香のことを指します。

注意点は、線香の火を息で吹き消さずに手で仰ぎ消すことです。

口で直接息を吹きかけて消すことは、不浄とされておりマナー違反です。

花

仏花としてお供えする花は、生花が基本となります。

ここでの注意点は、毒のある花、香りの強い花、トゲのある花はNGです。

それぞれの花が適していない理由は、

毒のある花は、仏に毒を与えるということから。

香りの強い花は、線香の香りを妨げてしまうから。

トゲのある花は、殺生を連想させるから。

以上のことを踏まえて仏花を選ばなければいけません。

因みによく選ばれる代表的な仏花は、キンセンカ、アイリス、リンドウなどです。

また、お供えする花の数は奇数が基本です。

一説によると、古代中国より伝わる風習として、割り切れない数字は「陽数」として縁起が良く、割り切れる数字は「陰数」として縁起が悪いとされています。

灯燭(とうしょく)

ロウソクなど、明かりを灯すものを指します。

五供では世の中全体を照らす光という意味で、灯燭の明かりに従うことによって迷いが無くなる、とされています。

浄水

読んで字の如く、きれいな水を指します。

亡くなった方である「死者」は喉が渇く、とされていることから、お盆の間は常にきれいなお水を絶やさずにする必要があります。

飲食(おんじき)

仏前に食べ物をお供えすることを指します。

定番としてはお菓子です。

常温保存ができ、日持ちするものという理由で、お煎餅やクッキー、ゼリーやようかんなどが好まれます。

同じお菓子でも、ケーキやチョコレートなど日持ちしないものや溶けたりするものを選ばないように注意しましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

お盆の服装まとめ

ここまで、お盆の時の服装についての情報や、初盆でのお供え物の注意点などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

通常のお盆に着るべき服装には特に決まりはなく、普段着で問題無いが、初盆では葬儀と同じ喪服などを着用する事がマナーである点に注意

子供の喪服は、学校などに指定の制服が無い場合用意する必要があるが、常に買い揃えておくのではなく、いつでも買える店を確保しておくことで慌てずに済む

初盆のお供え物には、マナー違反の仏花や食べ物を選ばないように配慮が必要

以上、これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.09.14

曹洞宗における初盆飾りとは?曹洞宗の特徴や他宗派との違いを紹介

法事法要

更新日:2022.08.10

お盆の提灯はどのように飾る?盆提灯の種類や白提灯についても紹介

法事法要

更新日:2022.05.17

お盆の期間はいつからいつまでか?期間と地域の文化を紹介

法事法要

更新日:2022.08.07

お盆は祝日ではない?お盆休みの正式な期間や銀行の営業を解説

法事法要

更新日:2022.09.14

浄土真宗の初盆は何をする?仏壇の飾り方・初盆法要の準備まで解説

法事法要

更新日:2022.06.30

迎え盆のやり方とは?迎え盆に必要なことやそれぞれのやり方を紹介