お葬式

弔問で線香をあげる意味とは?宗派ごとの作法やマナーも解説

更新日:2022.11.20 公開日:2021.07.22

記事のポイントを先取り!

- 線香は故人を弔うために使う

- 線香の作法には宗派ごとに違いがある

- 線香を香典の代わりに贈ってもいい

多くの方が、葬儀やお墓参りなどで線香をあげた経験があると思います。

しかし、線香をあげる意味や宗派ごとの作法まで知っている方は多くないと思います。

そこで、この記事では線香の意味や宗派ごとの作法について解説します。

香典の代わりに線香を贈ることについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

線香の由来

線香が故人を弔うために使われるようになった背景には、いくつかの理由があります。

故人の食べ物となる

仏教の考えでは、線香を焚いたときの香りは故人の食べ物になるという考え方があります。

そのため、故人の好きな香りの線香をあげればより故人が喜ぶと言われています。

四十九日までに線香を灯し続けるのは、香食(こうじき)といいます。

故人が食べ物に困らないように四十九日まであげ続けるという風習が今でも残っています。

自身の身を清める

線香には人や場所の穢れを祓い、浄化することができると言われています。

線香の香りによって線香をあげた本人の身体や心を清めるという意味もあります。

線香は身体と心を浄化させてくれるので、清らかな心で故人を供養することができます。

故人と心を通わせる

線香の煙は現代と天国を繋げることができるという意味があります。

四十九日やお盆に、故人が亡くなった後でも帰ってこれるよう線香をあげる地域もあります。

線香をあげる手順

一般的な線香をあげる手順は以下の通りになります。

地域や家系によっても異なりますが、ぜひ参考にしてください。

仏壇で線香をあげる場合

- 左手に数珠を持つ

- 仏壇の正面に座り、一礼して合掌する

- ろうそくに火をつけて、お線香にその火を使って火をつける

- 線香の火を手で仰いで消す

- 香炉にお線香を立てるまたは寝かせる

- 「おりん」がある場合一度鳴らしてから再度合掌(宗派により異なります)

- 遺影に一礼する

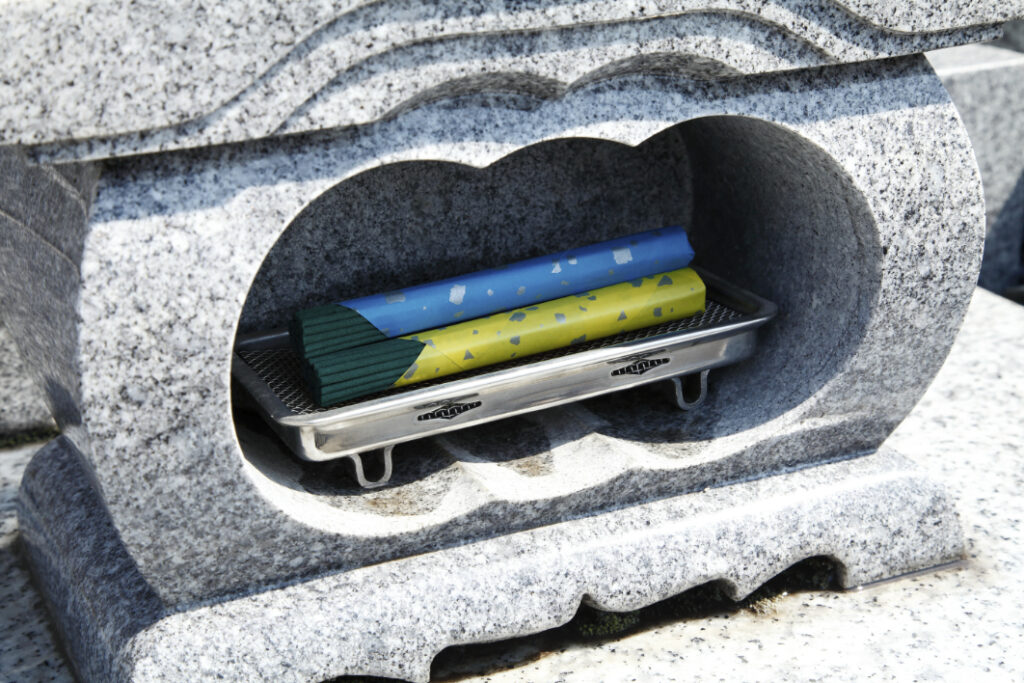

お墓で線香をあげる場合

- 供え物や水打ちをする

- 線香にろうそくやライターから火をつける

- 線香の火を手で仰いで消す

- 線香をお墓に供える

- 合掌して一礼する

注意点として、線香の火を口で吹き消さないようにしましょう。

これは、俗世の人間の息がけがれていると考えられているためです。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

宗派ごとの作法の違い

弔問した際、線香を立てる本数やあげ方などは宗派ごとに異なります。

間違った線香のあげ方をしないように、注意する必要があります。

ここからは宗派ごとの作法について紹介していきますので、参考にしてください。

天台宗・真言宗

線香の本数:3本

用意した線香に火をつけ、香炉の中に立てておく。

自分側に線香を1本、仏壇側に残りの2本、自分から見て逆三角形になるように立てる。

浄土宗

線香の本数:1~3本

香炉の中央に立てる(1本を2本に折って寝かせることもある)

浄土真宗

線香の本数:1本

数本に折ってから火をつけて寝かせて置く。

臨済宗・日蓮宗・曹洞宗

線香の本数:1本

用意した線香1本に火を付け、香炉の真ん中に立てる。

結婚されている方の場合、自分の宗派と相手側の宗派が異なる場合もありますので、注意が必要です。

線香をあげるときのマナー

線香をあげるときには、いくつかのマナーがあります。

空いているスペースに線香を立てる

自分よりも前に何人かが線香をあげている場合、スペースが埋まっている場合もあります。

その場合は、空いている所に線香を立てるようにしましょう。

ライターなどで直接火をつけない

本来、ライターなどで直接線香に火をつけるのはNGとされています。

そのため、なるべくライターなどでろうそくに火をつけ、火がついたろうそくから線香に火をつけるようにしましょう。

ただし、近年では線香用のライターなどが売っている場合があります。

その場合は、直接火をつけても問題ありません。

線香に息を吹きかけて消さない

線香に自分の吐く息をかけるのはとても失礼な行為になるため、絶対に避けましょう。

線香の火を消す場合は、線香を手で仰いだり、線香を振ったりします。

おりんは鳴らさない

浄土真宗本願寺派では、お線香をあげる際におりんを鳴らすのはマナー違反です。

そのほかにも、宗派によっておりんの鳴らし方や鳴らす回数が異なることもあります。

そのため、事前に確認しておくことをおすすめします。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

香典の代わりに線香を送ってもよい?

香典と聞くと、お金を包んで渡すイメージを持たれる方も多いです。

実は、香典の代わりに線香を送っても良いとされています。

香典の代わりに線香を送るのは

- 通夜や葬儀に参列できなかった時

- 故人が亡くなられたことを喪中ハガキで知った場合

- 家族葬などで香典を断られた場合

のような時が多いです。

血縁関係のある方なら1万円程度、近所の方などには2千円程度のものを送りましょう。

のし紙は、結びきりと呼ばれるタイプの物を使います。

表書きは、四十九日前は「御霊前」、過ぎた後は「御仏前」と書いてください。

線香を送るのは基本的に仏教式です。

宗派によっては線香を送ってはいけない場合があります。

事前に確認するようにしましょう。

弔問での線香まとめ

ここまで弔問で線香をあげる意味や、線香をあげる手順などを中心にお伝えしてきました。

この記事をおさらいすると、以下の通りです。

- 線香には「故人の食べ物となる」「自身の身を清める」「故人と心を通わせる」などの意味がある

- 線香をあげる手順は基本的に決まっているが、宗派によって異なる

- 線香をあげる際は、直接火をつけない、息を吹きかけて消さない

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2023.12.06

葬儀後の労いの言葉には何がある?遺族に声をかける際の注意点も解説

お葬式

更新日:2025.05.19

親戚に対してのお悔やみの言葉はなんと伝える?避けるべき言葉や挨拶とは

お葬式

更新日:2024.03.28

義理の祖母の葬儀には参列するべき?お悔やみの言葉についても解説

お葬式

更新日:2022.11.19

喪服で電車に乗るのはマナー違反?喪服が気になる場合の対応も紹介

お葬式

更新日:2022.11.19

喪服はネックレスなしでもいい?知っておきたいネックレスの選び方

お葬式

更新日:2025.05.15

【例文付き】葬儀で孫が挨拶を行うときのマナーは?文章構成や弔辞の書き方についても解説