お葬式

お通夜の参列に必要な持ち物は?香典の相場や服装についても解説

更新日:2024.02.03 公開日:2021.11.09

記事のポイントを先取り!

- お通夜に香典は必須

- 仏式の場合は数珠を持参する

- お通夜にも喪服を着用する

お通夜に参列することは、人生で何度もあることではありません。

そのためお通夜に参列するときに必要な持ち物や服装など、分からないことが多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、お通夜の持ち物などについて詳しく解説していきます。

宗教別の持ち物の違いや供物についても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

お通夜とは

お通夜への持ち物について紹介する前に、そもそもお通夜とはどのような意味を持つ儀式なのかを解説します。

お通夜の意味

お通夜とは、故人の家族や親族、親しかった方々で故人との最後のお別れをする儀式です。

かつてはろうそくの火や線香を夜通し絶やすことなく、故人を見守りました。

しかし近年では、夜のうちに解散する「半通夜」という形でのお通夜が増えています。

お通夜と告別式の違い

お通夜と告別式の違いの1つは行われる時間です。

お通夜は夕方~夜に行われるのに対し、告別式はお通夜の翌日の日中に行われるのが一般的です。

またお通夜は、本来故人と親しかった方々がお別れをする場で、告別式は会社関係の方など一般の弔問客が参列する場でした。

しかし現代では、仕事などの都合で夕方から行われるお通夜の方が参列しやすいことから、一般の弔問客もお通夜に参列することが増えています。

地域の風習によっても異なりますが、仕事の都合などでお通夜だけに参列しても失礼には当たりません。

お通夜の持ち物

それでは、お通夜に参列する際の持ち物について詳しく解説します。

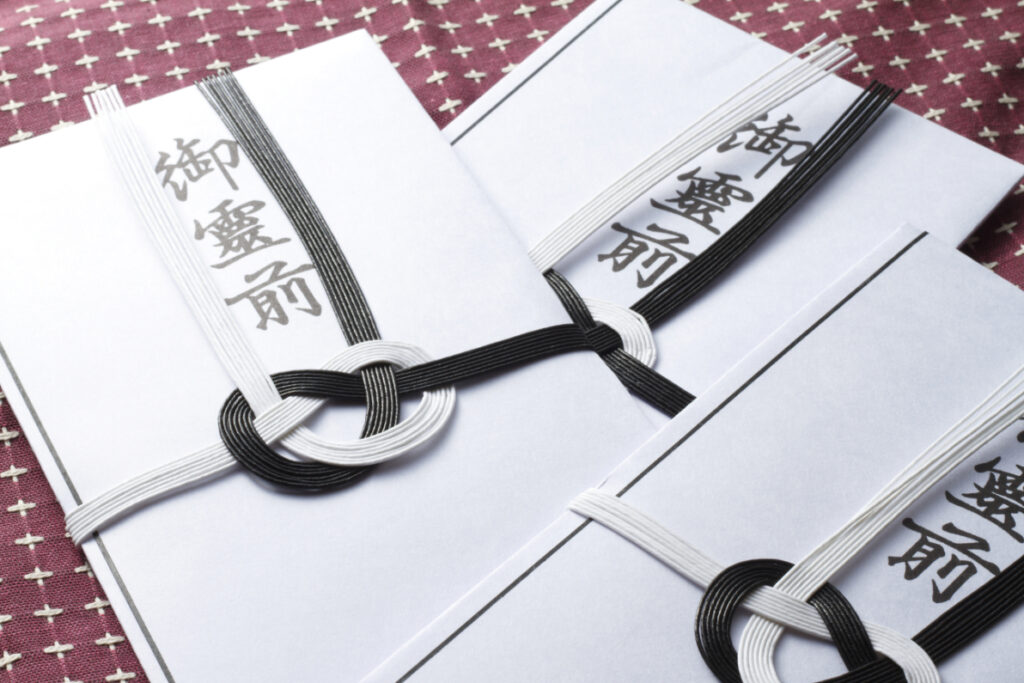

香典

お通夜の持ち物として、一番忘れてはいけないものが香典です。

香典とはお線香やお花の代わりとして、故人にお供えする金品のことです。

香典は、香典袋に入れて袱紗(ふくさ)に包んで持参します。

袱紗

袱紗とは、香典を包む布のことです。

香典を裸のまま持ち歩いたり、そのまま受付で渡すことはマナー違反とされています。

そのため、必ず袱紗に包んで持参するのがマナーです。

また袱紗に包んでおくと、香典袋の汚れや水引のずれなどが防げるので便利です。

袱紗には自分で包む風呂敷のような形と、すでにポケットのようになっている形など様々なものがあります。

どちらでも問題ありませんので、自分で包むのが不安という場合にはポケット型のものを選ぶことをおすすめします。

色は、黒かグレー・濃い紫・紺など寒色系を選びます。

中でも紫は慶時と弔時のどちらでも使えるので、1枚持っておくと便利です。

袱紗がない場合には、無地のハンカチなどでも代用出来ます。

数珠

仏式のお葬式の場合は、数珠を持参します。

もし仏式以外の場合や、自身に宗教上の理由がある場合は持っていかなくても問題ありません。

また、数珠の貸し借りはマナー違反です。

忘れた場合や持っていない場合には、斎場の売店で購入するか合掌のみでお通夜に参列しましょう。

数珠は宗派によって種類が異なります。

大きく分けると、珠の数が108個ある本式数珠と、それより少ない略式数珠に分かれます。

略式数珠はどの宗派でも使えます。

仏式以外の宗派では数珠は必要ありません。

数珠について迷ったら、持参しなくても問題ありません。

身だしなみ用品

涙や汗をぬぐうための、ハンカチやタオルなども持っていきましょう。

ハンカチは、袱紗が無かった場合の代用品としても使用できます。

派手な柄は避け、基本的には黒か白の無地のものを選びます。

また仕事終わりなどにお通夜に行く場合には、女性なら化粧品、男性なら髭剃りがあると便利です。

エプロン

最近は少ないですが、地域によってはお通夜の準備や片付けなどの手伝いをする場合もあります。

持ち物として必須ではありませんが、特に故人の身内の女性の場合は手伝いの際に使用するエプロンを持参しておくと便利です。

派手な柄は避け、黒か白の無地のものを用意します。

お菓子

地域によっては「お通夜見舞い」としてお菓子を持参することもあります。

故人の入院中にお見舞いにいけなかった代わりとして、また遺族にいたわりの気持を示す気持ちとしてお渡しするものです。

故人に対するお供えである香典とは別物です。

故人の好きだったもの、また遺族がお通夜や葬儀の忙しい間でもつまめるような、干菓子やお茶などが一般的です。

通夜や葬儀中に食べられなかった時のことを考えて、できるだけ日持ちするものを選びます。

遺族が気兼ねしてしまわないよう、金額は高すぎず1000~3000円のものを選びましょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

香典の相場と包み方

お通夜の持ち物として必須の香典ですが、いくら包むべきなのか迷う方は多いのではないでしょうか。

ここでは香典の相場や、香典を包む際の注意点について解説します。

香典の相場

地域によっても異なるため、迷った際には周りに相談してみましょう。

香典の相場は、故人との関係性や自身の年齢によって異なります。

故人との関係性や、年齢別の相場は下記の通りです。

20代の場合

- 父母・配偶者の父母:3万~10万円

- 祖父母・配偶者の祖父母:1万~3万円

- 兄弟姉妹・配偶者の兄弟姉妹:3万~5万円

- 叔父・叔母:1万~3万円

- 親戚:5000~1万円

- 社長の配偶者・親族:5000円

- 上司の配偶者・親族:5000円

30代の場合

- 父母・配偶者の父母:3万~10万円

- 祖父母・配偶者の祖父母:1万~3万円

- 兄弟姉妹・配偶者の兄弟姉妹:5万円

- 叔父・叔母:2万~3万円

- 親戚:5000~1万円

- 社長の配偶者・親族:5000~1万円

- 上司の配偶者・親族:5000~1万円

40代の場合

- 父母・配偶者の父母:5万~10万円以上

- 祖父母・配偶者の祖父母:3万~5万円

- 兄弟姉妹・配偶者の兄弟姉妹:5万円

- 叔父・叔母:2万~3万円

- 親戚:1万~2万円

- 社長の配偶者・親族:1万円

- 上司の配偶者・親族:1万円

香典袋の選び方と書き方

香典袋は不祝儀袋ともいいます。

宗派や包む金額によって使用する香典袋や水引が異なります。

仏式で使用する香典袋

仏式の香典袋は蓮が描かれているものを選びます。

表書きは四十九日前は「御霊前」「御香料」「御香典」と書きます。

四十九日以降は「御仏前」と書きます。

浄土真宗の表書きには死後すぐに仏となるという教えから、「御仏前」と書きます。

キリスト教で使用する香典袋

キリスト教の香典袋は百合の花や十字架が描かれたものを選びます。

表書きには「御花料」「御霊前」と書きます。

またプロテスタントでは「弔慰料」と書くことがあります。

神式で使用する香典袋

神式では白の無地の香典袋を使用します。

表書きは「御玉串料」、「御榊料」「御霊前」と書きます。

水引の選び方

香典袋の水引は包む金額によって異なります。

3000~5000円の香典を包んだ場合は、黒白で描かれている水引を使います。

香典の額が1~3万円の場合は、黒白あるいは双銀で水引の数は5本か7本のものを使います。

黄白の水引は主に関西地方で使われています。

不祝儀のときの水引の結び方は結び切りか淡路結びです。

新札は避ける

香典に使用するお札は、新札は控えましょう。

「不幸に備えて事前に用意していた」という印象を与えてしまうためです。

新札を使用する場合には、折り目を付けてから入れるといいでしょう。

ただし余りにもシワシワのものや、汚れているものもマナー違反なので注意しましょう。

お札の入れる向き

お札は人物画がある方を裏側にして、複数枚入れる場合には向きを揃えて入れます。

人物画を伏せるのは、悲しみを表現する為だと言われています。

避けるべき数字

香典の枚数に関しては、4(死)や9(苦)などの忌み数を入れるのはマナー違反です。

また「故人との関係を切る」という連想に繋がることから、偶数枚を包むのも避けるべきとされています。

無難なのは1・3・5がつく金額です。

スポンサーリンクお通夜の服装

次に、お通夜の服装について解説します。

お通夜には、基本的に男女ともに喪服を着用し、光沢のあるものや派手な柄もの避けなければなりません。

男女別にどのような服装するべきか、気を付けるべき点を紹介します。

男性の服装

基本的には喪服を着用します。

喪服以外のスーツの場合も上下が揃っている、暗い色のものを着用します。

上着はシングルでもダブルでも構いませんが、ズボンの裾はシングルです。

白の無地のワイシャツに黒の無地のネクタイを合わせ、ネクタイピンはつけません。

ベルトは黒のもので、クロコダイルなどの動物柄や、バックルが派手なものは避けましょう。

靴下は黒、靴は黒の革靴を履きます。靴も動物柄や金属の飾りがついているものはマナー違反です。

男性は基本的に鞄は持ちません。

女性の服装

女性の場合も基本的には喪服で、ワンピースやスーツスタイルのものを着用します。

ワンピースの場合には、膝が隠れる長さを目安とし露出の低い服装を心掛けます。

アクセサリー類は、結婚指輪や一連繋ぎの真珠のネックレス以外は外します。

黒いストッキングを履き、靴は黒のパンプスが一般的です。

ヒールは3~5cmを目安として、高すぎないものにしましょう。

女性の場合は化粧品などを入れるため小さめの鞄を持参するのが一般的です。

鞄は黒の布製で、光沢のないものや金属類の飾りのついていないものを選びましょう。

動物の柄が入ったものや、革製のものは殺生をイメージさせるためマナー違反です。

髪を結ぶ場合は派手でない黒のゴムや髪留めを使用し、できるだけ低い位置にまとめます。

メイクも派手すぎてはいけませんが、フォーマルな場なので全く化粧をしないのもよくありません。

薄めの化粧を心掛けましょう。

お通夜なら平服でも問題ない?

仕事終わりなどで急にお通夜に参列することになり、喪服を用意出来ない場合には平服(略式喪服)で問題ありません。

「平服」といっても普段着ではいけません。

男性の場合黒やグレー・濃紺などの地味なスーツを着て、派手な色や柄ものは避けます。

最近ではコンビニや売店でも黒いネクタイや白いワイシャツ、黒い靴下などが売っているので、行く前に着替えましょう。

女性の場合も、暗い色のワンピースのように地味な服装を着ていきます。

多くの場合事前にお通夜の日程が分かっていることもあり、ほとんどの方が喪服で参列するため、喪服を着用するのが無難です。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

お通夜でお供え物は必要?

お通夜には、供花や供物を送ることがあります。

用意をした方がいいのか、迷う方も多いので解説をします。

必ずしも必要なわけではない

お通夜には香典を持参するため、お供え物は基本的に必要ありません。

供花や供物は、故人を偲んでお供えするものです。

香典も故人にお供えする線香やお花の役割を果たすものなので、さらに供物まで用意する必要はないとされています。

日持ちするものを選択する

供物をお送りする場合には、基本的に日持ちするものを選択しましょう。

具体的には、お酒・干菓子・缶詰です。

宗教宗派や地域によっては供物のルールが決まっている場合もあるので、喪主や遺族・葬儀社に確認することをおすすめします。

よくある質問

Q:お通夜に数珠は必要?

A:仏式では必要ですが、他宗派では持参しなくても問題ありません。

略式数珠は宗派問わず使用できます。

Q:親の香典はいくら?

A:親族の香典は3~5万円が相場です。

Q:香典はどうやって持参する?

A:袱紗に包んで持参し、受付で渡す際に袱紗から取り出して渡します。

みんなが選んだお葬式の電話相談

みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

手配いたします

ご危篤・ご逝去で

お急ぎの方はこちら

厳選して無料でご案内いたします

お通夜の持ち物まとめ

ここまでお通夜の持ち物や、香典のここまでお通夜の持ち物や、香典の相場、お通夜に参列する際の服装などを中心にお伝えいたしました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- お通夜の持ち物として、香典とそれを包む袱紗は必須

- 香典の相場は、他の同じ立場・年齢の参列者に合わせる

- お通夜の際には、基本的に喪服か略喪服を着用する

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

お葬式の関連記事

お葬式

更新日:2023.12.06

葬儀後の労いの言葉には何がある?遺族に声をかける際の注意点も解説

お葬式

更新日:2024.03.28

義理の祖母の葬儀には参列するべき?お悔やみの言葉についても解説

お葬式

更新日:2025.05.19

親戚に対してのお悔やみの言葉はなんと伝える?避けるべき言葉や挨拶とは

お葬式

更新日:2024.12.25

お通夜の服装は私服でも大丈夫?私服で良い理由や選び方などを紹介

お葬式

更新日:2022.11.21

葬儀で指輪は身に着けてもいい?葬儀における指輪のマナーを解説

お葬式

更新日:2022.03.31

親族と遺族との違いは何?それぞれの定義を解説