法事法要

お通夜での香典の渡し方は?渡すタイミングや注意点についても解説

更新日:2022.05.14 公開日:2021.09.10

記事のポイントを先取り!

- 香典は袱紗から取り出して両手で渡す

- お通夜と葬儀どちらも参列する場合はお通夜で香典を渡す

- お通夜以外だと葬儀や後日弔問時に渡すことができる

お通夜や葬式に香典を持参するのは、一般的な常識として広く知られています。

しかし、実際にお通夜や葬式に参加する機会はあまり多くありません。

人によっては葬儀への参列経験が少なく、作法やマナーについて知らない方も少なくないのではないでしょうか。

そこでこの記事では、お通夜に香典を持参する際、どのタイミングで渡すのかについて詳しく解説していきます。

以上の内容で解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

- お通夜での香典の渡し方

- 香典を渡すのはお通夜?告別式?

- お通夜以外で香典を渡すタイミング

- お通夜で香典を渡す時の注意点

- お通夜で香典を渡すときにかける言葉

- 葬儀にふさわしい袱紗について

- お通夜での香典の渡し方まとめ

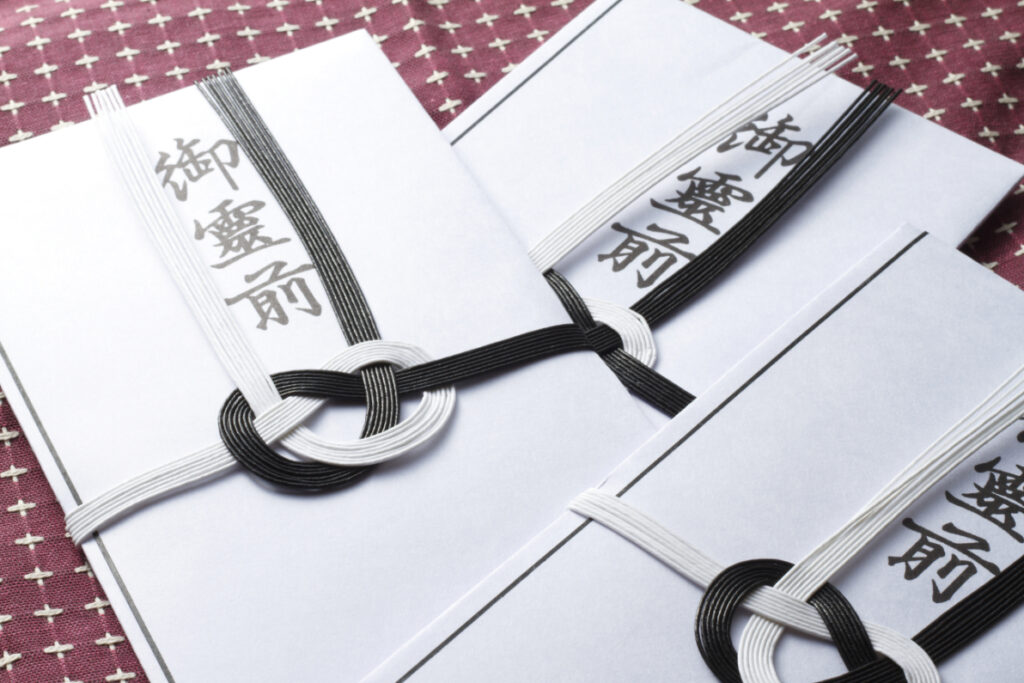

お通夜での香典の渡し方

お通夜における香典の渡し方は、香典に包んでいる袱紗を開き、受付の方に「御霊前」が読める向きにして、両手で渡します。

また、香典を渡すタイミングでお悔やみの言葉をかけます。

以下でより詳しい渡し方を解説しているので、ご覧ください。

香典は受付係に渡す

お通夜の香典は、受付に並んで芳名帳に住所と名前を記帳した後、受付係に渡す必要があります。

喪主に直接渡すわけではないので気をつけましょう。

香典を渡す際に、「御愁傷様です」など一言お悔やみの言葉をかけると良いです。

当日どのようにすればいいのかわからなくなってしまった場合は、前に並んでる方々の真似をしましょう。

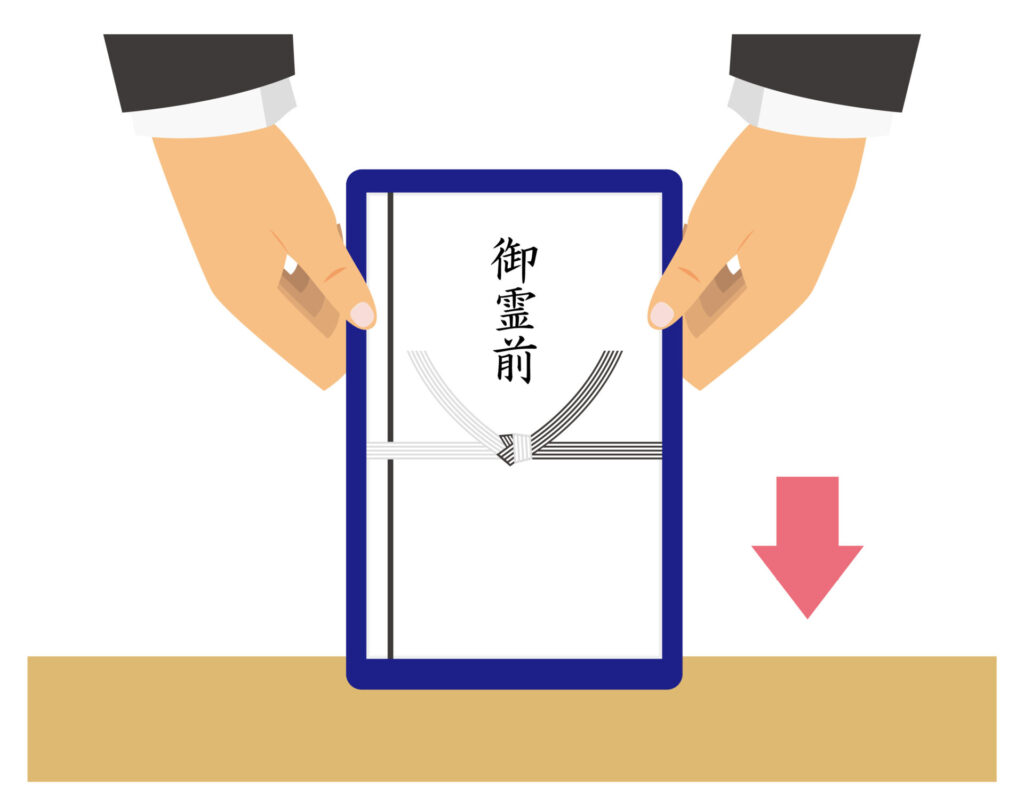

袱紗から香典を取り出して渡す

香典を渡すまでは、絹や縮緬(ちりめん)で作られた、袱紗という布に包んだ状態で香典を持っていきます。

渡すタイミングになったら、袱紗を右手に乗せて、左手で袱紗を広げたら香典袋を取り出します。

取り出した香典袋を、相手が「御霊前」などの表書きを読めるような向きにして渡します。

この時、必ず両手で香典袋を持って渡すようにしましょう。

香典を渡すのはお通夜?告別式?

お通夜と告別式両方に参列する場合、どちらで香典を渡すべきか悩む方も多いでしょう。

その場合、お通夜だけに香典を持参するのが正しい香典の渡し方です。

お通夜に香典を渡した場合、告別式には香典を持参せず記帳だけを行います。

お通夜と告別式両日に香典を持参するのはマナー違反です。

なぜなら葬儀などの弔事において、2回重ねる事は「不幸を重ねる」ことを連想させるからです。

通夜や告別式の案内は、訃報の連絡と同時に受け取ることが多いです。

このとき、「香典不要」という記載があれば、香典は渡しません。

遺族に手間をかけないよう、案内に従い参列しましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

お通夜以外で香典を渡すタイミング

香典はお通夜以外にも、さまざまな渡すタイミングがあります。

ちなみにお通夜の前に香典を持参して弔問するのは、香典の渡し方としてマナー違反です。

早い段階で香典を用意するのは、故人が亡くなることを想定していたと考えられるためです。

以下で香典を渡す3つの代表的なタイミングをご紹介します。

葬儀・告別式で渡す

お通夜に参列せず葬儀に伺う場合には、記帳とともに香典を受付で渡します。

家族葬などで受付がない場合は遺族の方に渡すか、香典を置く祭壇があればそこに供えます。

後日渡す

事情により、お通夜や葬儀に参列できないことがあります。

お通夜や葬儀に参列し、香典を包むことが渡し方としては正式とされています。

しかし様々な事情によりどうしても参列できなかった場合は、後日弔問して渡すこともできます。

ただし葬儀からあまり期間が経ちすぎてしまうのもよくありません。

目安としては葬儀の2〜3日後から四十九日法要の間までがよいとされています。

弔問に伺う際は、遺族へ事前に連絡するようにしましょう。

遺族の都合と合うよう、日時を調整してから香典を持参するようにしましょう。

郵送する

遺族が遠方に住んでいたり、日程が合わなかったりして弔問ができないことも考えられます。

そのような場合は、香典を郵送するという方法もあります。

香典を郵送する場合も、きちんと香典袋に包んで現金書留で送るようにしましょう。

普通郵便では現金を送ることができないので注意が必要です。

お通夜で香典を渡す時の注意点

お通夜や葬儀での香典の渡し方には注意点があります。

各項目ごとにご紹介しますので参考にしてください。

受付後に渡す

お通夜や葬儀に参列する際、まず行うのが受付です。

受付では、芳名帳という帳簿に名前や住所を記帳します。

そして記帳した後に香典を渡します。

必ず両手で渡す

マナーとして、、香典を直接人に渡す際は両手で渡します。

袱紗をお金の下に敷くように持って渡しましょう。

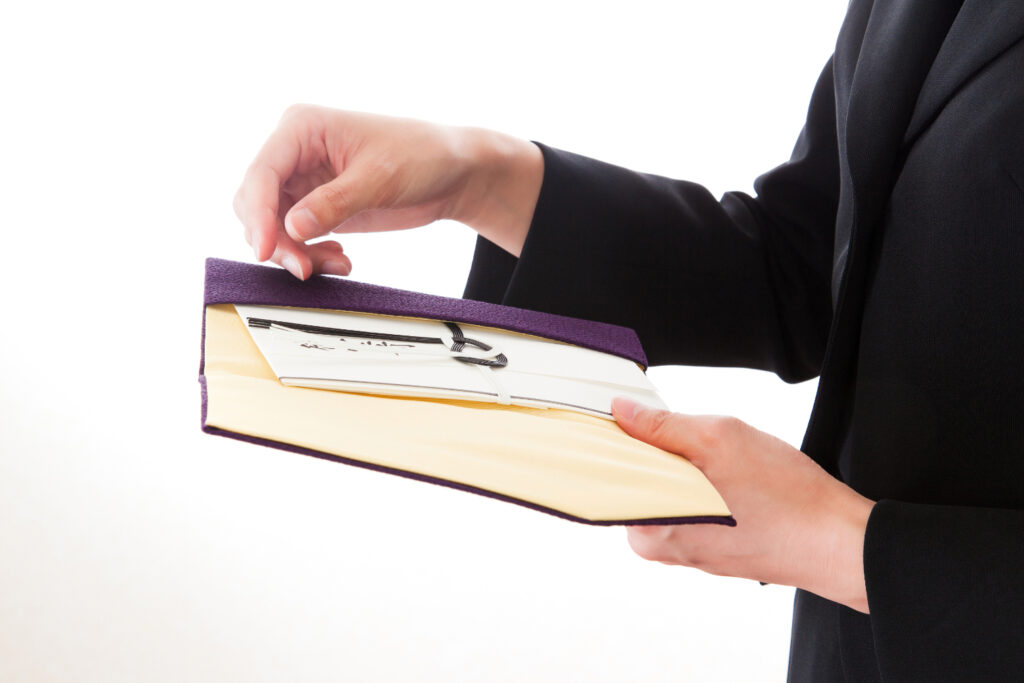

袱紗に包んで持って行く

香典袋を裸で持参するのはよくありません。

袱紗(ふくさ)に包んで持っていきましょう。

袱紗とは、香典やご祝儀などの封筒を包む布の袋です。

香典は弔事用の暗い色の袱紗に包みます。

静かに手短に渡す

葬儀中、受付や遺族の方は多くの参列者の対応をしなければなりません。

そのため負担にならないよう、あまり話し込んだりせず静かに手短に渡します。

受付の方が知り合いの場合でも、他の参列者の迷惑になりかねませんので挨拶程度に済ませましょう。

忌み言葉は避ける

忌み言葉とは、縁起の悪い言葉です。

お通夜や葬儀などでは普段から使う言葉が忌み言葉となっていることも多いため、特に注意が必要です。

代表的な忌み言葉は、「再び」「重ね重ね」などの重ね言葉があります。

これは、「不幸が重なる」という意味合いを持つためです。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

お通夜で香典を渡すときにかける言葉

香典を渡すときにかける代表的な言葉の例は以下の通りです。

- このたびはご愁傷様です。

- 御霊前にお納めください。

- お悔やみ申し上げます

- この度の突然の訃報に心よりお悔やみ申し上げます。ご家族の方はさぞ無念のこととお察し申し上げます。

葬儀にふさわしい袱紗について

ここからは、葬儀にふさわしい袱紗についてご紹介いたします。

葬儀にふさわしい袱紗の色

葬儀に持参する袱紗の色は、寒色系が相応しいとされています。

具体的には紫・緑・紺色・藍色・うぐいす色・灰色です。

葬儀にふさわしい袱紗の種類

一口に袱紗といっても、さまざまな形状のものがあります。

代表的な袱紗の種類をご紹介します。

掛袱紗

一般的に弔事では使われません。

中央に家紋が施され、四隅には房がついて華やかです。

爪付き袱紗

最も形状がシンプルな袱紗です。

香典やお布施の封筒を包んで使用します。

台付き袱紗

お渡しする際に、香典を乗せるお盆がセットになっている袱紗です。

金封袱紗

袱紗が一枚の布ではなく、袋状になっています。

そのため包み込む必要がなく収納しやすいです。

袱紗の包み方

爪付き袱紗の包み方は以下の手順で行います。

- 袱紗の裏面を上に向けて広げる

- 表書きが見えるよう封筒を袱紗の右寄りに置く

- 封筒に向かって右側を折り込む

- 封筒の下側と上側も封筒の形に沿って折り込む

- 最後に左側を折って包み終えたら爪で留める

袱紗がない場合はどうする?

葬式やお通夜に香典を持参することは分かっていても、袱紗に包むことを知らない方がいるかもしれません。

香典袋はコンビニにもスーパーにも売っています。

しかし袱紗は仏具屋や取扱いのあるホームセンター・通販などでしか購入できない場合がほとんどです。

どこでも手に入るわけではないので、あらかじめ用意しておく必要があります。

香典は香典袋に入っていて、すぐに渡すのだから袱紗がなくても問題ないのではと思うかもしれません。

ですが様々な理由により、香典袋をそのまま持参することは良くないとされています。

香典袋のまま持っていくのはNG

カバンを持ち歩かない男性は、ジャケットの内ポケットに香典袋を入れるかもしれません。

女性は手提げカバンに香典袋を入れることが多いと思います。

いずれにせよ香典袋は紙製なのでシワが寄って形が崩れやすく、白いので汚れも目立ちます。

袱紗で包むことによって、シワや汚れの原因から香典とその袋を守ることができるのです。

また袱紗で香典を包むことは、お渡しする相手への敬意の表れとされています。

故人や遺族に対しての礼儀として、香典は袱紗に入れて持参するようにしましょう。

ハンカチで代用する

訃報は予期せぬときに突然やってくるものです。

また用意していたはずの袱紗が、葬儀当日に見当たらないこともあるかもしれません。

そんなときにも慌てずに対応できる方法があります。

袱紗の代用として、ハンカチを使って香典を包むのです。

スカーフや風呂敷でも代用が可能ですので、袱紗がなくても落ち着いて対処しましょう。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

お通夜での香典の渡し方まとめ

ここまでお通夜での香典の情報や、香典の渡し方などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- お通夜と告別式両方に参列する場合、香典はお通夜で渡す

- 香典は後日弔問や、郵送で渡すことも可能

- 葬儀では受付で渡し、手短に挨拶だけする

- 袱紗の代用はハンカチやスカーフ・風呂敷

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.27

一万円を包むときの香典の書き方は?横書きや中袋がない場合も解説

法事法要

更新日:2022.11.17

七回忌の香典相場はいくら?香典袋の書き方と包み方を説明

法事法要

更新日:2024.06.21

袱紗が無い時はどうしたらいい?代用品から包み方まで解説!

法事法要

更新日:2025.05.08

祖父母の法事で孫は香典を用意する?金額相場やマナーについても解説

法事法要

更新日:2024.02.04

神式の葬儀に香典は必要?表書きの書き方やマナーについて紹介

法事法要

更新日:2022.05.17

法事を欠席する時に香典は用意する?相場やお供え物についても解説