法事法要

永代供養でお布施は必要?永代供養料の内訳や相場も解説

更新日:2024.01.24 公開日:2021.08.23

記事のポイントを先取り!

- 永代供養とはお寺や霊園が遺族の代わりに故人を供養すること

- 永代供養は納骨法要のお布施は不要

- 法要を行う場合はお布施が必要

永代供養とは、ご遺族や子孫に代わり寺院や霊園が遺骨の管理や供養を行うことです。

基本的に遺族が法事をする必要がなく、永代供養のメリットでもあります。

永代供養のお布施について疑問がある方も少なくないと思います。

そこでこの記事では永代供養のお布施について解説します。

永代供養のお墓の種類ごとの費用も解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

お布施とは

一般的にお布施とは忌日・年忌法要の際、読経をしていただいたお坊さんへの謝礼です。

しかしお布施の本来の意味はお坊さんを介して、ご本尊様に感謝の心を込めて捧げるものです。

お布施とは仏教の六波羅蜜と呼ばれる六つの修行の一つです。

人に施しを与える側面を持った修行で、仏教徒ならば避けては通れません。

仏教を信仰する者として、生きていながら仏の境地に至るための修行とされています。

さらにお布施は「財施(ざいせ)」「法施(ほうせ)」「無為施(むいせ)」の三つに分かれます。

一般的にお坊さんに渡すお布施は、お金など物質的なものの施しを与える「財施」です。

こちらの記事でお布施について解説しているので、ぜひご覧ください。

永代供養とは

永代供養とは、遺族に代わってお寺や霊園が故人を供養してくれる埋葬の方法です。

永代供養のお墓では、お寺や霊園がお墓の掃除や管理をしてくれるため、遺族はお墓参りの必要がありません。

跡取りがいない、お墓が遠方にあるなど様々な事情でお墓参りすることが難しい方が永代供養を選ぶようになってきました。

また永代と言っても永代供養の契約は33回忌までであることが一般的で、5年や10年など短期契約することもできます。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

永代供養にお布施は必要?

永代供養でもお布施は必要なのかと疑問に思う方もいるでしょう。

ここでは納骨法要、年忌法要の際にお布施が必要なのかを解説していきます。

永代供養にお布施は必要?

永代供養は契約時に支払う永代供養料に納骨法要のお布施が含まれていること多いです。

そのため、永代供養では納骨法要のお布施は必要ありません。

しかし、1周忌や3回忌の法要の際にお坊さんに読経を読んでもらう場合はお布施が必要になります。

年忌法要のお布施は永代供養料に含まれていない

一般的に永代供養は、「納骨法要」「年忌法要」のいずれも読経をしていただきます。

故人を供養してくださったお坊さんには、お布施を渡すのが一般的です。

納骨と異なり、年忌法要のお布施は永代供養料に含まれていないことも多いです。

そのため年忌法要のお布施は別途必要である可能性が高いです。

契約内容によっては納骨時にも必要

寺院や宗派によって、永代供養に関する契約内容は異なります。

中には年忌法要だけではなく納骨時にお布施が必要な寺院もあります。

永代供養をお願いする寺院との契約の際に、詳細を確認しておきましょう。

法事ごとのお布施の相場

初七日法要のお布施

初七日法要は、故人が亡くなってから7日目に行われる法要です。

故人が亡くなって、葬儀を終えてから初めて行う法要が、初七日法要になります。

初七日法要のお布施の相場は、3万円から5万円です。

最近では初七日法要を繰り上げて、葬儀と一緒に行う事がありますが、お布施自体は葬儀のものと一緒にせず、分けて用意するようにしてください。

こちらの記事で初七日法要のお布施について解説しているので、ぜひご覧ください。

四十九日法要のお布施

四十九日法要は、故人が亡くなってから49日後に行う法要です。

四十九日法要が終わると忌明けになります。

四十九日法要のお布施の相場は、3万円から5万円です。

四十九日法要を行うのは、故人が亡くなってから49日目とされていますが、必ずしも四十九日目に行わなければいけないわけではありません。

家族の都合に合わせて、四十九日前後の予定が合う日に行います。

四十九日法要では、納骨法要も一緒に行うことが多いです。

こちらの記事で四十九日のお布施について解説しているので、ぜひご覧ください。

納骨のお布施

納骨は、骨壷などに入れていた遺骨を、お墓などに納めるために行う法要です。

納骨のお布施の相場は3万円程度です。

四十九日の法要とよく一緒にして行われており、四十九日のお布施と合計すると、5万円から10万円程度をお布施として渡すことになります。

こちらの記事で納骨のお布施について解説しているので、ぜひご覧ください。

お盆のお布施

お盆にも法要をすることがあります。

通常のお盆と、初めて迎える新盆・初盆とでは、お布施の相場が変わります。

故人が亡くなってから初めて迎えるお盆のことを、新盆・初盆と言います。

故人が亡くなってから、あの世から初めて家に戻ってくるお盆であるため、新盆・初盆ではお坊さんを呼んで、法要を行います。

新盆・初盆で行われる法要のお布施の相場は、3万円から5万円です。

毎年のお盆でも、ご先祖様を供養するために法要を行うことがあります。

毎年のお盆に行う法要のお布施の相場は、5000円から1万円と、新盆・初盆より低くなっています。

お盆の法要は、ご先祖様を迎えるために、お寺ではなく家の仏壇で行われることが多いです。

お坊さんが家に来るにあたり、交通費が発生した場合は、お布施とは別に御車料も渡すことになるので、忘れずに用意しましょう。

こちらの記事でお盆のお布施について解説しているので、ぜひご覧ください。

お彼岸のお布施

お彼岸は、ご先祖や故人を偲び、供養する期間で、年2回あります。

春は春分の日、秋は秋分の日を中日にして、その前後3日間をあわせた7日間をお彼岸とします。

特に故人が亡くなってから迎える初めてのお彼岸では、法要がよく行われます。

お彼岸で行う法要のお布施の相場は、自宅へお坊さんを招く場合には3万円から5万円、お寺で法要を行う場合には、3000円から2万円になります。

こちらの記事でお彼岸のお布施について解説しているので、ぜひご覧ください。

一周忌お布施

一周忌法要は、故人が亡くなってから満1年目に行う法要です。

一周忌法要も、家族の予定が合う命日の前後に行われます。

一周忌の法要を終えると、ようやく喪が明けます。

一周忌に行う法要のお布施の相場は、3万円から5万円です。

こちらの記事で一周忌法要のお布施について解説しているので、ぜひご覧ください。

三回忌のお布施

三回忌の法要は、故人が亡くなってから満2年目に行う法要です。

亡くなってから3年目が三回忌なのではなく、亡くなった日を一回目として数えて、亡くなってから三回目の忌日が、三回忌になります。

法要は回数が重なるごとに規模が小さくなるため、それに伴ってお布施の値段も下がっていきます。

三回忌のお布施の相場は、1万円から5万円です。

こちらの記事三回忌法要のお布施について解説しているので、ぜひご覧ください。

七回忌のお布施

七回忌は、故人が亡くなってから満六年で行う法要です。

七回忌の法要は、家族やごく近しい関係者のみを集め、三回忌より規模を縮小して行います。

お寺で行う事もありますが、参列者が少ない場合は、自宅で法要を行うこともあります。

自宅で法要を行う時、お坊さんが家まで来るために、交通費が発生した場合は、お布施の他に御車料を渡します。

七回忌のお布施の相場は、1万円から5万円です。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

お布施を渡す際のマナー

お布施を渡すタイミング

葬儀では、葬儀が始まる前か、終わった後の挨拶の際に渡すとよいでしょう。

葬儀前に渡す場合は「本日はよろしくお願いします」、葬儀後の場合は「本日はお心のこもったお勤めありがとうございました」といったように、感謝の言葉を添えましょう。

法事・法要では、行う前ではなく、読経が終わってからお布施を渡すようにしましょう。

読経が終わった後なら、お坊さんも対応しやすくなります。

読経してもらったお礼の言葉といっしょに渡しましょう。

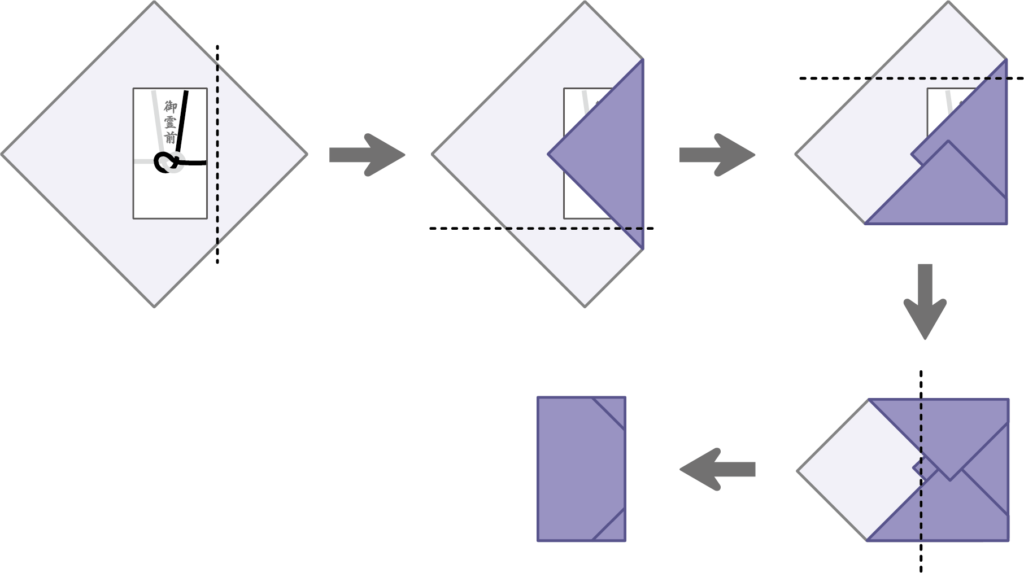

袱紗(ふくさ)に包む

お布施はそのまま渡さず、袱紗に包んでおいて、取り出して渡しましょう。

袱紗には様々な色がありますが、弔事では紺色やグレーなどの寒色が使われます。

紫色であれば、弔事のほかに慶事でも使えるので、紫色の袱紗があるととても便利です。

渡すときは、直接手渡しではなく、袱紗の上に置いて渡します。

お布施袋に書いてある表書きが、相手に向くようにして渡しましょう。

以下の図で袱紗の包み方を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

永代供養のお布施の書き方

お布施の表書き

浄土真宗では、永代供養のお布施の表書きに、「永代経懇志」と書いて渡します。

この時、文字の色は濃墨で書きます。

永代供養は葬儀ではないため、薄墨ではなく濃墨を使います。

表に供養料と書くこともありますが、お布施と永代供養料をセットで渡す場合はお布施と書き、永代供養料だけを渡す場合は供養料と書きましょう。

お布施の裏書き

お布施の裏書きには、住所・氏名・お布施の金額を縦書きで書きます。

封筒左側の中央寄りの場所に、住所・氏名・お布施の金額の順に書いていきます。

住所の番地や金額など、数字を書くときは漢数字を使います。

お布施では、金額を表す時に「金三萬圓也」といったように旧字体を使うようにすると良いです。

お布施袋に中袋があったら、裏書きの内容は中袋に書きます。

こちらの記事でお布施の中袋の書き方について解説しているので、ぜひご覧ください。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

永代供養料の内訳と相場

永代供養料の内訳とその相場について項目ごとに分かりやすく解説していきます。

永代使用料

お墓や納骨堂などの場所を、永代に渡って使用するための費用です。

しかし、合祀墓や集合墓では必要のないケースが多くなっています。

墓石代

墓石にかかる費用で、相場は100万円~200万円です。

しかし、墓石の材質や墓石業者により異なります。

合祀墓や集合墓では、そもそもお墓を建てないので必要ありません。

供養料・管理料

永代供養を行う寺院や霊園が施してくれる故人への供養や、遺骨の管理に必要な料金です。

ただし寺院によっては、1年ごとに供養料・管理料を収める場合もあります。

納骨法要のお布施

永代供養においても納骨の際には、お坊さんに読経をしていただきます。

お布施が必要ですが、一般的には永代供養料に納骨法要のお布施を含むことが多いです。

刻字代

墓誌や墓碑・位牌に故人の名前を刻む費用です。

相場は3万円程度とされています。

こちらの記事で永代供養の費用について解説しているので、ぜひご覧ください。

永代供養のお墓の費用

最近では永代供養のお墓の種類も人それぞれで、選択肢が増えてきています。

お墓の種類ごとに永代供養料の相場を解説していきます。

合祀墓・集合墓

合祀墓は遺骨を個人ごとに分けずに、他の遺骨とまとめて納骨するタイプの墓です。

相場は3万円~10万円です。

予算を押さえて永代供養をお考えの方におすすめです。

集合墓はお墓自体は共有で一つの石碑を使用します。

個別に設けられた納骨スペースに収めるため、他の遺骨と混ざることはありません。

目安は10万円~30万円で、一般的な相場は20万円になります。

ですが契約期間を満了すると、合祀墓や納骨室に移されるケースがほとんどです。

こちらの記事で合祀墓について解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

単独墓

一般的なお墓と同様に専用の区画と墓石を有します。

永代供養の中では故人を最も丁寧に供養する方法です。

契約期間の満了をもって合祀墓や納骨室に移されるケースが多いです。

永代供養料の目安は30万円~100万円とされ、相場は40万円です。

ただし墓石や墓誌を建てる場合には、区画費用など別途料金が必要になります。

相場は150万円~300万円と高額です。

納骨堂

納骨堂は墓地と墓石を使わず、遺骨を安置するための建物です。

個人用・家族用があります。

形状も仏壇式やロッカー式・機械型など用途に合ったタイプから選択できます。

目安は個人用が25万円~100万円で、相場は50万円です。

続いて家族用の目安は50万円~200万円で、相場は100万円となります。

納骨堂も契約期間満了とともに、合祀墓や納骨室に移されるケースが多いです。

しかし、契約内容によっては永代使用が可能になる場合もあります。

こちらの記事で納骨堂の費用について解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

樹木葬

樹木葬とは墓石の代わりに樹木をシンボルとして死者を弔うお墓のことです。

先祖代々のしきたりを守るご親族が多く、樹木葬は一般的には普及率が低いです。

しかし核家族化が進む現代では、費用を抑えられることから認知されつつあります。

お墓を建てる費用が不要で、永代供養料と管理費のみで供養できることがメリットです。

樹木葬の相場は個別型が15万円~60万円、合祀型が5万円~20万円ほどになります。

みんなが選んだ法事法要の電話相談

みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。

24時間365日無料相談

0120-33-3737

電話をかける

5万円からご案内!

4万円からご案内!

よくある質問

Q:永代供養はいつまでできるの?

A:一般的には33回忌までが多いです。

5年や10年の短期契約もできることがあります。

Q:永代供養にいくらかかる?

A:使用するお墓によって異なりますが、20万円から100万円程度と考えておくといいでしょう。

Q:永代供養料を支払うときに使う封筒は?

A:お布施袋か白の無地の封筒を使います。

スポンサーリンク永代供養のお布施まとめ

ここまで永代供養でのお布施の必要性の情報や、永代供養料の内訳や相場を中心にお伝えしました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

- お布施はご本尊への感謝の気持ちをお坊さんを介して捧げるもの

- 納骨のお布施は永代供養料に含まれるため不要だが年忌法要のお布施は必要な場合が多い

- 年忌法要の相場は一周忌が3万円~5万円で、それ以降は一律に1万円~5万円

- 永代供養料の内訳は「永代使用料」「墓石代」「供養料・管理料」「納骨法要のお布施」「刻字代」

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

みんなが選んだ終活では無料の電話相談を実施しています。

8:00~20:00ので専門の相談員が対応いたします。

都道府県一覧から葬儀場を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

法事法要の関連記事

法事法要

更新日:2022.12.24

厄払い・厄祓いで初穂料の封筒は何を使う?書き方や包み方、相場も解説

法事法要

更新日:2025.05.08

葬儀のお車代を入れる封筒の書き方は?選び方や渡し方も徹底解説

法事法要

更新日:2022.11.08

葬儀でのお布施の正しい書き方とは?金額や封筒への書き方を解説

法事法要

更新日:2022.11.11

浄土真宗のお布施の相場は?お布施の書き方や宗派ごとの相場も解説

法事法要

更新日:2025.04.01

お布施の正しい入れ方は?書き方・金額相場・包み方までお布施のマナーを徹底解説

法事法要

更新日:2024.01.24

三十三回忌のお布施の相場は?お布施の書き方・包み方・渡し方も解説