閉じる

記事のポイントを先取り!

近年、家族葬を選ぶ人が増えてきていますが、喪主の役割ややることに不安を感じる人も多いです。特に初めて喪主を務める場合、何をどう準備すればよいのか迷ってしまいますよね。具体的に、家族葬で喪主がするべき準備や、当日の進行はどのようなものなのでしょうか?この記事で紹介するリストを参考に、安心して家族葬を進められる方法を確認してみましょう。最後まで読むことで、喪主の役割をしっかり果たすためのポイントがわかります。ぜひ最後までお読みください。

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。

さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

家族葬は、規模が小さくても喪主には多くの準備と手続きが求められます。ここでは、臨終後から葬儀後までの流れに沿って、喪主が行うべき主な事項をリスト形式で解説します。

| 臨終後 |

|

|---|---|

| 通夜 |

|

| 葬儀当日 |

|

| 葬儀後 |

|

臨終後、喪主は迅速に多くの手続きや準備が求められます。ここでは、喪主が行うべき主な事項を、順を追って詳しく解説します。

臨終後、喪主がまず行うべき重要な手続きのひとつが、必要書類の提出です。これらの

| 書類名 | 届出人 | 提出先 | 期限 | 必要なもの |

|---|---|---|---|---|

| 死亡届 | 喪主、親族等 | 死亡者の死亡地、本籍地、届出人の住所地の市区町村役場 | 死亡を知った日から7日以内 | 死亡診断書、届出人の本人確認書類 |

| 火葬許可申請書 | 喪主、親族等 | 死亡届を提出した市区町村役場 | 死亡届と同時 | 死亡届、申請書 |

| 火葬許可証 | 喪主、親族等 | 火葬場、埋葬地 | 火葬・埋葬前 | 申請時に交付された許可証 |

| 埋葬許可証 | 喪主、親族等 | 埋葬を行う墓地や埋葬地 | 埋葬時 | 埋・火葬許可証 |

ご遺体は、自宅や安置施設に搬送されることが一般的です。

葬儀社が決定したら、すぐに詳細な打合せを行います。

など多岐にわたる項目を決めます。

参列者に故人の訃報を伝える際には、電話やメールを使用して迅速に連絡を行います。

などを記載します。

通夜や葬儀で使用する遺影の準備をします。

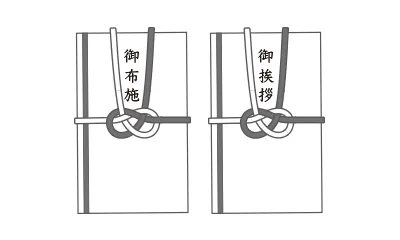

御布施などの御礼は僧侶や神職へ感謝の意を込めて渡すものです。

御布施や香典返しについては、以下の記事でまとめていますのでご参考ください。

通夜は故人を偲び、親族や参列者が集まる大切な時間です。喪主は当日の進行をスムーズにするために、多くの役割を果たさなければなりません。ここでは、喪主としての具体的な役割と準備について説明します。

など、スムーズな進行のために確認するべきポイントが多くあります。葬儀社の担当者と一緒に式場を下見し、不足している備品や必要な準備があれば、早めに手配しておきましょう。こうすることで、当日の混乱を避けることができます。

通夜や葬儀の進行を担当する司会者との打合せも、喪主の重要な役割の一つです。司会者と時間配分や式次第を確認し、家族の希望を伝えることで、式の進行がスムーズになります。特に、弔辞のタイミングや献花の順番など、細かな進行を事前に決めておくことが重要です。

通夜が始まる前に、僧侶や神職への挨拶を行います。この時に御布施や御礼を渡します。御布施は、白い封筒に「御布施」と記載し、黒白の水引をかけて渡すのが礼儀です。

御布施の包み方や書き方については、以下の記事でまとめていますのでご参考ください。

受付の対応は、別の家族や親族に任せられますが、喪主としては弔問に来てくれた方々へ感謝の気持ちを伝え、一言挨拶することが求められます。特に、親しい友人や遠方からの参列者には、丁寧な対応を心がけるとよいでしょう。

通夜の最後には、喪主として挨拶をします。

また、感情が高ぶる場面でもありますが、落ち着いた口調で伝えることで、参列者に感謝の気持ちが伝わりやすくなります。

地域の慣習や家族葬の規模により割愛されることもありますが、通夜の後は、通夜振る舞いとして参列者に食事を提供します。通夜振る舞いは、故人を偲びながら親族や友人と語り合う時間でもあります。

通夜振る舞いについては、以下の記事でまとめていますのでご参考ください。

葬儀当日は、喪主にとって重要な役割を果たす日です。式の進行や会葬者への対応、故人を送り出す役割を担い挨拶をする場面があります。ここでは、喪主として葬儀当日にやるべき具体的な内容を解説します。

葬儀当日は、参列者が故人との別れを惜しむために訪れます。

葬儀は開式と閉式の際に、喪主として参列者に感謝の挨拶を行います。

葬儀後、故人は火葬場へと運ばれます。火葬場では、喪主として遺族とともに骨上げを行います。骨上げとは、故人の骨を箸で拾い上げ、骨壷に納める儀式です。

葬儀が終わった後も、喪主はやるべきことが残っています。納骨や法要の準備、各種手続きなど、期限のあるものを含め、しっかりと計画を立てて進めることが大切です。ここでは、葬儀後に喪主が行うべき主な項目を解説します。

納骨とは、骨壺におさめた故人の遺骨をお墓などへ埋葬することです。

葬儀後、役所や金融機関などで行うべき手続きが数多くあります。主に、

などがあります。これらの手続きは

通夜・葬儀の当日に香典返しをしない場合、葬儀後に準備をする必要があります。

香典返しの準備については、以下の記事でまとめていますのでご参考ください。

四十九日法要は、故人が亡くなってから49日後に行われる法要のことです。故人が極楽浄土へ旅立つための儀式であり、葬儀後の法要のなかで最も大切な法要とされています。この

四十九日法要については、以下の記事でまとめていますのでご参考ください。

ここまで、家族葬の喪主がやることを解説しました。小規模な家族葬においては割愛されることも含まれていますが、ご自身が喪主を務める際は、冒頭で紹介したやることリストをもとに準備を進めましょう。

次に、家族葬の喪主についてや、声掛けをする人の基準と範囲、日程を決める際のポイントについて解説します。

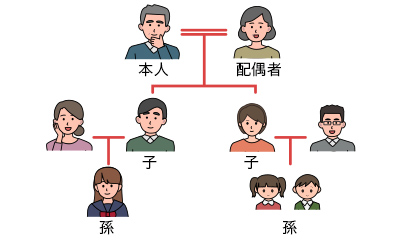

家族葬において、喪主を務めるのは故人との関係性が深い人であり、一般的には配偶者や血縁関係が近い親族がその役割を果たします。

喪主の役割は、葬儀社との打合せや、参列者への挨拶、僧侶とのやり取りなど多岐にわたります。そのため、心身の負担が大きくなる点を考慮して、他の親族や葬儀社のサポートを受けながら、無理のない範囲で進めることが大切です。また「施主」は主に葬儀の費用を負担する役割を指します。現在は喪主が施主の役割を務めることが一般的ですが、配偶者や子どもが務める場合もあります。

家族葬は、親しい家族や近しい友人のみで行われることが多く、参列者の範囲が限定される場合があります。家族葬に呼ぶ人の範囲に明確な基準はありませんが、

訃報は伝えたいが、家族葬のため参列を控えてもらいたい場合もあります。このような場合、訃報を知らせる際に

家族葬は、

葬儀の日程を決める際には、僧侶や火葬場の空き状況に加え、参列する家族や親族の都合も確認する必要があります。日程の調整をうまく行うことで、スムーズで心のこもった葬儀の進行が可能になります。

仏教式の家族葬を行う場合、ご住職などに日程を確認しましょう。特に有名な寺院の僧侶や多忙な宗教者の場合は調整が必要です。葬儀の際に読経や戒名をお願いする場合、早めに日程を確認し、僧侶とスケジュールを合わせることが大切です。また、僧侶のご都合が優先されることもあるため、臨機応変な対応が求められます。

葬儀が終わった後に火葬場で火葬を行うため、火葬場の予約も葬儀日程を決めるうえで大切な要素です。特に都市部は、火葬場の予約が埋まりやすく、希望日時に利用できない場合もあります。葬儀社を通じて火葬場の空き状況を確認し、予約を確保しましょう。また、火葬場の日程が決まらない限り、通夜や葬儀の日時も決まらないため、できるだけ早めに調整することが重要です。この際、六曜の友引などに配慮を要する場合もありますので注意しましょう。

参列する家族や親族の日程も慎重に確認する必要があります。家族葬は、近しい人だけで行うため、全員が参加できる日程を優先して調整しましょう。特に遠方に住む親族がいる場合は、移動時間や宿泊先などのことも考慮する必要があります。

家族葬は、親しい家族や親族のみで行われる葬儀形式であり、近年、需要が高まっています。しかし、家族葬には特有の注意点があります。以下では、家族葬における具体的な問題点とその対策を詳しく解説します。

家族葬は、限られた人数で執り行うことが特徴の一つです。しかし、この参列者の選別がトラブルの原因になります。親族や友人のなかには、招待されなかったことを不快に感じる人もいるのです。特に、長年親しい関係であったにもかかわらず、葬儀に呼ばれなかった場合、後々の人間関係に亀裂が入る可能性もあります。このようなトラブルを防ぐためには、

家族葬は小規模なので、費用が抑えられるイメージが強いですが、実際は費用負担が増える可能性があります。まず、家族葬のプランによっては、通常の葬儀と変わらないか、それ以上の費用がかかる場合があります。特に、通夜や告別式を省略せずに行う場合、会場費や飲食費が追加されることが多いです。さらに、

最後に、家族葬の喪主に関するよくある質問について詳しく解説します。

家族葬では、参列者が親しい家族や親族に限られることが多いため、喪主の挨拶は省略されることがあります。しかし、基本的には家族葬の場合も喪主の挨拶は必要です。特に、家族葬でも告別式を行う場合には、参列者に対して感謝の意を表す短い挨拶を行うことが一般的です。挨拶の内容は、故人への思い出や感謝の言葉、参列者への謝意などを含め、形式にとらわれずに自分の言葉で伝えましょう。

家族葬の喪主の服装は、一般的な葬儀と同様に厳粛なものが求められます。一般的には、親族は正喪服、参列者は準喪服で問題ありません。特に喪主は葬儀の中心的な役割を担うため、格式ある服装を心がけましょう。また、女性の場合は、アクセサリーなども控えめにし、シンプルなスタイルが適しています。家族葬だからといって、カジュアルな服装での参列は故人や参列者に対して失礼にあたる場合もあるため、適切な服装選びが求められます。

家族葬の費用は、葬儀の規模、行う場所(自宅かそれ以外か)や地域、葬儀社のプラン、葬具のグレードによって大きく異なります。一般的には、50〜150万円程度が目安ですが、オプションや追加サービスによりさらに費用がかかることもあります。特に、通夜や告別式の有無、式場の選定、祭壇などの装飾規模によって費用が変動します。また、家族葬は参列者が少ないため、香典による費用補填が期待できず、ほぼ全額を家族で負担するケースが多い点も考慮する必要があります。事前に複数の葬儀社から条件を揃えて見積りを取り、内訳の詳細や内容を確認しておきましょう。

ここまで喪主が家族葬でやることリストについてご紹介しました。要点を以下にまとめます。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

「みんなが選んだお葬式」では、

家族葬に関するご相談を

24時間365日無料で受付けております。

少しでも不安や心配事があれば

遠慮なくご相談ください。

みんなが選んだお葬式では、厳選審査を経た優良な会社のみをご紹介しています

人をお送りする時、送る側にとってもとても負担が大きいものです。精神面と金銭面の負担がのしかかります。

心から良かったと思えるお葬式を行うためには、あなたのために親身になってくれる葬儀屋さんが欠かせません。

安心の“みんなが選んだお葬式”認定

評価基準を満たし一定数の実績がある健全経営の会社

1に加えて利用者の満足度の高さを裏付けるエビデンスが確認できた会社

2に加えて利用者の満足度を維持向上し改善なども真摯に行っている会社

専門スタッフが150項目以上のポイントを細かくチェック。一定の基準を満たす会社を厳選しています。

第三者の目線から公平な立場でご案内していますので、葬儀社選びに迷う時は遠慮なくご連絡ください。

評価員の調査などにより、常によい緊張感を持ってのサービス提供が期待できます。

※このサイトを通すことで費用が高くなることは、一切ありませんのでご安心ください。

みんなが選んだお葬式で、

後悔のない葬儀を